Audaz relectura del cristianismo (60) Los nuestros, al cielo

A los otros, que les den…

| Ramón Hernández Martín

Al afrontar temas de competición deportiva, comercial o de cualquier otra índole, hablamos con toda naturalidad de “los nuestros” y de “los otros”. En el grupo de los primeros incluimos a todos aquellos que, de alguna manera, forman equipo con nosotros a la hora de difundir nuestras ideas o tratar de conseguir nuestros propósitos. En el bloque de los segundos metemos a cuantos obstaculizan nuestro rumbo o nos resultan indiferentes o amorfos. De “los nuestros” hablamos con orgullo y satisfacción al sentirnos respaldados y aupados por ellos. Gracias a su cercanía y fuerza, nuestro triste y solitario “yo” se metamorfosea con frecuencia en un divertido e invencible “nosotros”, rebosante de valor y audacia. ¡Qué fuertes y poderosos nos sentimos formando grupo o manada y hablando, por ejemplo, de nosotros los católicos, los españoles, los asturianos, los socios y simpatizantes de un mismo equipo deportivo o los adeptos a un partido político que consideramos “el nuestro” de toda la vida! A todos los demás, tras achicarlos o despreciarlos, los tiramos a la papelera o los confinamos en la indiferencia.

Mundo pequeño y pobre

En nuestro particular mundo, reducido al tamaño de nuestros propios alcances e intereses, tan pequeño y pobre, no hay cabida más que para las personas que, compartiendo nuestras inquietudes y aficiones, sintonizan nuestra onda y se afanan por nuestras mismas cosas. Más allá, solo hay una nebulosa etérea, un magma informe de individuos sin rostro ni nombre. Cuando los otros nos hacen frente u obstaculizan la consecución de nuestros propósitos, los convertimos en enemigos a combatir y abatir. Tras negarles el pan y la sal de una buena vecindad, los aherrojamos a las tinieblas.

Los encuadres de esta reflexión lo expresan claramente: el cielo es propiedad exclusiva de los nuestros, mientras que el destino de los otros es el infierno o, a todo lo más, el limbo, entendidos dichos lugares como metáforas de la felicidad, de la condena o de la indiferencia.

Se trata de una forma ancestral de encuadrar o de compartimentar la sociedad, de un procedimiento tan radical que nos lleva a pensar y sentir que todo el que no está con nosotros está contra nosotros, con el sabor amargo y decepcionante de las palabras que Mateo (12:30) pone en boca de Jesús de Nazaret.

Competencia estimulante

Pero, siendo afortunadamente tan plurales como somos, tan diferentes en nuestras formas de pensar y enfocar la vida, cuando entre nosotros se produce una competencia bien entendida, que ni desaloja ni lincha al opositor, nos vemos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos para no ser fagocitados por ella. De ese modo, los otros convierten su alteridad en motor de nuestro propio enriquecimiento. Verse obligado a ser mejor que el mejor desencadena una carrera exigente que pone en juego todas nuestras energías.

Si bien en el ámbito social, en competiciones deportivas y en desarrollos comerciales la dicotomía “nuestros-otros”, de no llevarla al expolio de vidas y haciendas, resulta estimulante, en el terreno de la fe y la religiosidad resulta muy frustrante porque, a fin de cuentas, quien profesa de corazón alguna religión debe sentirse hermano de todos en el seno de una comunidad fraternal, abierta a todos. Una religión exclusivista afloja, o corta incluso, su nudo gordiano con Dios.

Los otros cristianos

Entre los cristianos se dan divisiones que, en otras épocas al menos, se han alimentado del odio y han desencadenado crueles linchamientos y guerras. Interpretar de forma diferente un dogma o disentir sobre la ostentación de la autoridad jurídica de un credo crea opacidades sobre la vida y sobre Dios. La historia cristiana, la carcasa o concha en la que vivimos y de la que nos alimentamos, está llena de odios y luchas fratricidas. Los desprecios son todavía más lacerantes cuando se producen en el seno de una determinada confesión cristiana.

Ocurre hoy en la iglesia católica entre grupos de influencia y poder marcados políticamente. Clerecía progresista o fascista. La fraternidad se convierte en desprecio envenenado. Intereses rastreros se anteponen al Evangelio. Importa poco que “católico” y “excluyente” sean calificativos que se repugnan mutuamente, que ser católico requiera brazos abiertos al perdón y misericordia acorde con la fraternidad universal cristiana.

Inmensidad del mundo

La realidad total no cabe en ninguna cabeza humana. La anécdota del niño que intenta trasvasar toda el agua del mar a un pequeño hoyo hecho en la arena, atribuida a san Agustín cavilando sobre la Trinidad, es muy ilustrativa. La realidad nos sobrepasa. Su acontecer admite muchas lecturas, todas legítimas en la porción que trasluzcan. El sabio se valora como ignorante ávido de saber, razón por la que no minusvalora ni desprecia al oponente indocto. Enrocarse, despreciando sistemáticamente lo que otros piensan y hacen, priva de cuanto ilumina y alimenta sus vidas. Discernir y compartir son claves de sabiduría y fundamentos de vida cristiana.

En lo humano, donde se asienta y crece el cristianismo, es un grave error la exclusión. Bendecir a los nuestros y maldecir a los otros empobrece y aniquila. A resguardo de cuanto puedan opinar exégetas e historiadores, Mt 25:41 (Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles) tiene solo una dimensión didáctica, pues su literalidad no encaja de ningún modo en la misión de Jesús.

El cielo es de todos

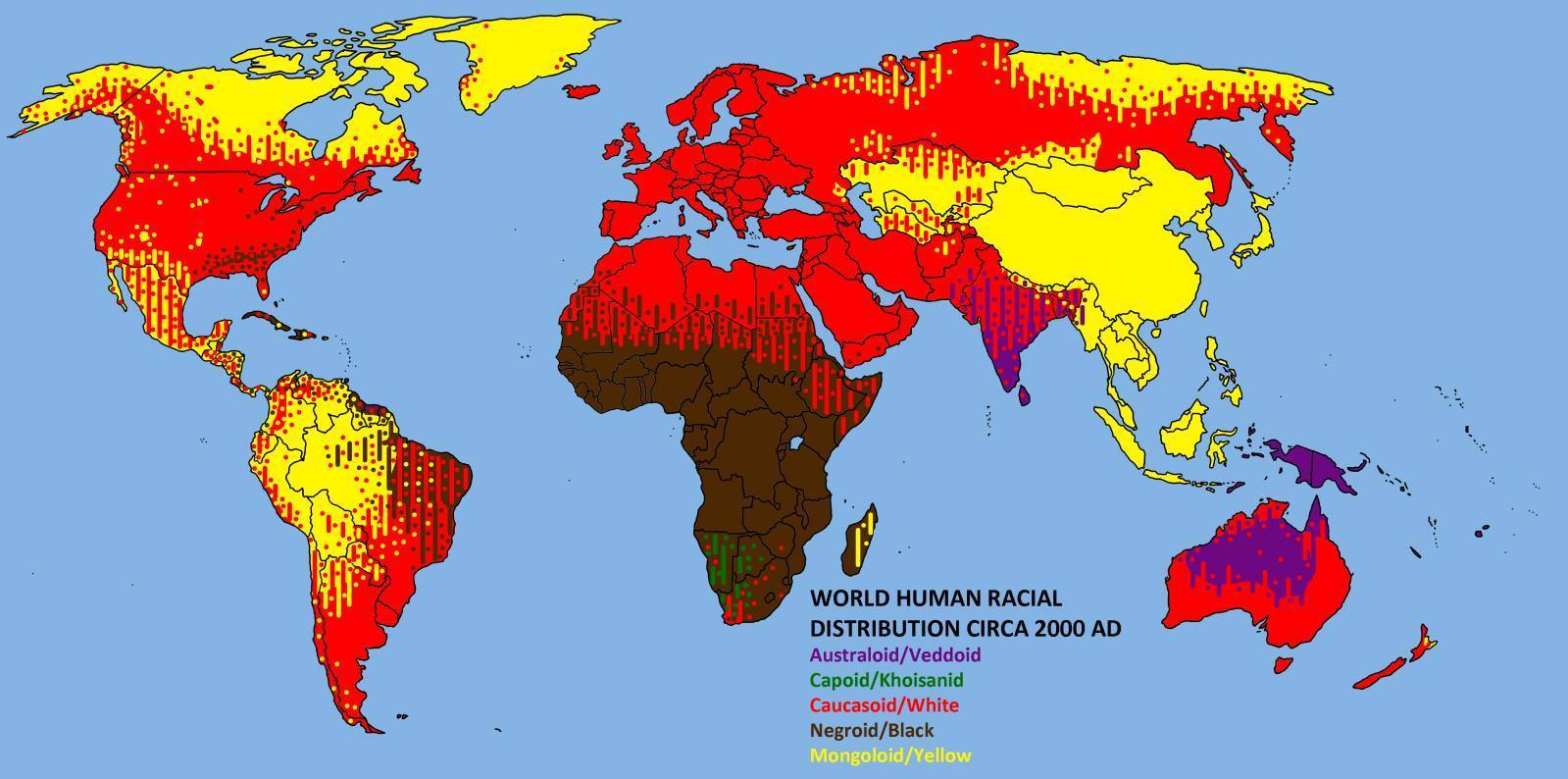

La variedad de orígenes, razas, etnias y formas de vida debe ser aceptada como algo dado de antemano y valorada como riqueza de una humanidad que, afortunadamente, no se agota en un individuo ni en una generación o en todo un pueblo. En el “haber” común suman tanto los seres humanos como sus logros de todos los tiempos en cualquier orden de la vida. Quienes hoy vivimos somos deudores de los legados recibidos de nuestros antepasados, legados que debemos preservar y aumentar para transmitirlos a nuestros descendientes.

En este contexto, entre los muchos padecimientos que, individual y colectivamente, nos causamos unos a otros por intereses mezquinos, seguramente los más crueles son los debidos a la exclusión. En la cabeza bien ordenada de un ser humano, y más de un cristiano, no caben la exclusión, el desprecio y la condena al ostracismo de nadie. La tierra es nuestro hogar común y Dios, lo sepamos o no, el Padre que no deshereda ni puede desheredar a nadie. El nuestro es un horizonte de sólida esperanza, razón por la que el único camino que nos conduce a él es una alegría robusta que se nutre de belleza y esfuerzo.

El mayor "orgullo" de un cristiano es borrar la palabra "exclusión" de su universo de fe.

Correo electrónico: ramonhernandezmartin@gmail.com