Conflicto y pascua de la madre de Jesús en Marcos ¿ha ido al fin a Galilea?

He presentado ya (19.4.22) la tradición de las apariciones de Jesús resucitado a su Madre conforme a la versión de San Ignacio (Ejercicios) y de Santa Teresa (Cuentas de conciencia). Hoy retomo ese motivo desde el evangelio de Marcos, que ofrece la primera “historia” teológica y eclesial de María en línea de oposición, de conversióna y de pascua.

Éste es un tema poco estudiado por católicos y ortodoxos porque no han (hemos) asumido la historia del conflicto entre Jesús y su madre, con la conversión posterior. Los protestantes lo han dejado también en la penumbra, pues no les ha parecido significativo, centrándose en general, en Pablo.

Éste es, sin embargo, un tema clave para la conciencia actual de las Iglesias, llamadas a volver radicalmente al evangelio de Galilea, conforme al deseo del Papa Francisco y del conjunto de la cristiandad. Mc 16, 8 dice que las mujeres de la tumba vacía, entre las que esta la madre de Jesús (como verá quien siga leyendo? no fueron, porque tenían miedo. ¿Cómo ha de entenderse ese motivo de la perspectiva de las antiguas marías? ¿Cómo ha de entenderse desde nuestra perspectiva, A.D. 2022?

| X. Pikaza

El evangelio de Marcos[1] constituye una encrucijada fundamental en la conciencia de la Iglesia, pues ha sido el primero de los escritos programáticos del cristianismo primitivo (las cartas de Pablo, incluida Romanos, no tuvieron al principio ese carácter). Éstos son sus rasgos fundamentales:

‒ Marcos asume la tradición helenista (¿paulina?) del valor salvador de la muerte de Jesús, Hijo de Dios, de manera que su evangelio puede entenderse como introducción al relato de la muerte y de la pascua de Jesús, desde su encuentro con Juan y su bautismo en el Jordán hasta su muerte en Cruz.

‒ Marcos acepta y desarrolla las tradiciones galileas de Jesús, y en especial las que se refieren a su itinerancia radical y sus milagros, superando así una interpretación legalista del evangelio, como muestra su postura frente al riesgo judeo-cristiano de la iglesia de Jerusalén, centrada en Santiago y en los parientes de Jesús quienes, a su juicio, interpretan a Jesús en la línea de los escribas de Jerusalén.

‒ Marcos rechaza (o no acepta) una interpretación más sapiencial del mensaje-vida de Jesús, tal como ha sido elaborada por la fuente Q o después por el Ev. de Tomás. Ciertamente, a su juicio, Jesús proclama “la Palabra”, pero ella no recoge una enseñanza de tipo moral o legal, propia de una escuela, sino que expresa la misma vida y destino pascual de Jesús.

‒ Marcos no acepta la tradición del nacimiento “virginal” (sobrenatural) de Jesús. Es difícil saber si la conoce, pero que no la acepta (en contra de Mateo y Lucas), pues no concuerda con su teología del ministerio de Jesús, que empieza precisamente con Juan Bautista (cf. Mc 1, 1-11). Desde ese presupuesto se entiende su visión de la madre (y de los hermanos de Jesús), a los que sitúa en clave negativa, como iré mostrando hasta culminar la visión del ángel de la tumba vacía de Jerusalén, que dice a Magdalena y a la madre de Jesús que vayan a Galilea, pero no van pues tienen un gran "miedo".

- RECHAZO. MC 3, 20-21.31-35. MADRE Y FAMILIA DE JESÚS

− Marcos conoce la pretensión de la Iglesia judeo-cristiana de Jerusalén, representada por la madre y los hermanos de Jesús, que quieren fundarse en la filiación davídica de Jesús para fundar de esa manera un mesianismo de tipo nacional israelita.

‒ Pero él cree, con Rom 1, 3-4 que esa pretensión ha fracasado, pues Jesús es Hijo de Dios por la resurrección. En esa línea, su evangelio quiere centrarse en la “muerte mesiánica” de Jesús: Sólo muriendo como hijo de David él puede ser verdadero Hijo de Dios universal.

De manera consecuente, la madre y hermanos de Jesús no aparecen en este pasaje como un recuerdo del pasado (del origen fundante de Jesús) sino como representantes un tipo de comunidad o iglesia que pretende fundar su valor y/o poder sagrado en privilegios de genealogía o vínculos de sangre. No hay, por tanto, ninguna crítica personal, ningún rechazo de la figura concreta de María, sino una visión distinta de Iglesia.

- Mc 3, 20: Jesús está en la casa (iglesia), creando familia. Le rodea la multitud que aprende a convivir (relacionarse) desde la nueva libertad del reino de Dios. Jesús (a quien vemos aquí como Señor Pascual y fundador de Iglesia) aparece rodeado por un grupo de discípulos, creando la nueva familia de Dios, en Galilea, lugar de su revelación.

- 3, 21: Vienen los suyos (hoi par 'autou), para prenderle y llevarle conforme a su “ley de clan” que les concede autoridad sobre los miembros “descarriados” del grupo. Por comparación con 3, 31-35, éstos son su madre y sus hermanos, es decir, los miembros de la Iglesia judeo-cristiana de Jerusalén, que acusan a este Jesús “marcano” (paulino) diciendo que está fuera de sí (exestê), que está loco, porque rompe el grupo nacional israelita.

- 3, 22-30: Los escribas de Jerusalén condenan a Jesús diciendo que está poseído por Beelzebul, príncipe de los demonios. Le acusan así por sus exorcismos (es decir, por su manera de luchas contra los demonios), porque en el fondo ellos sirven para destruir la gran familia Israel. Jesús se defiende acusando a los escribas y diciendo que son ellos los que están poseídos por el diablo.

- 3, 31: Vienen su madre y sus hermanos y le llaman desde fuera. Este verso empalma con 3, 21. La comunidad “familiar” de Jesús, aquellos que quieren encerrarle en el nivel israelita (davídico) de su mesianismo, en la línea de aquello que Rom 1, 3-4 había presentado como una filiación davídica en el nivel de la carne, quiere controlar a Jesús, imponerse sobre su mensaje, introduciéndole así en los esquemas religiosos de la familia israelita[2].

Los que rodean a Jesús le dicen: mira, tú madre y tus hermanos están fuera y te buscan! (3,32); él responde:¿Quién es mi madre y quienes son mis discípulos?Y mirando a los que estaban en torno a él, sentados en círculo, dijo:− ¡Estos son mi madre y mis hermanos!− Pues quien cumpla la voluntad de Dios ese es mi hermano, mi hermana y mi madre (3, 33-35).

Ésta es una palabra de ruptura y nacimiento mesiánico. Marcos no ha incluido texto alguno sobre el surgimiento o infancia de Jesús. Posiblemente conoce (como he dicho ya) la tradición del nacimiento “virginal” de Jesús, por obra del Espíritu (como dicen Lc 1-2 y Mt 1-2), pero no puede aceptarla, pues, a su juicio, ella podría ponerse al servicio de una nueva “clausura” israelita del evangelio, entendido además como algo que es ajeno a la vida y compromiso de los creyentes.

El verdadero principio mesiánico acontece en plano personal, allí donde se acoge y cumple la Palabra. Por eso, el principio de identidad de Jesús no viene dado por su nacimiento biológico (como “hijo de María”), sino por su nacimiento personal en el bautismo, cuando Dios le dice ¡tú eres mi hijo! (Mc 1, 11), y él responde poniéndose a su servicio. De un modo semejante, sus compañeros nacen ahora a la nueva familia mesiánica al escucharle y seguirle, cumpliendo así la voluntad de Dios.

Marcos rechaza en ese plano a la antigua familia de Jesús, entendida como grupo de hermanos con la madre (que parece realizar funciones de matriarca o gebîra, cf. Lc 1, 34). Significativamente falta el padre quizá porque ha muerto o porque ha tenido poca importancia en el contexto familiar, o simplemente porque su figura no cabe en una escena donde sólo Dios realiza en verdad función de Padre. Tanto en la indicación de los discípulos (Mc 3, 32) como en la pregunta de Jesús (3, 33) la madre viene en primer lugar, como dirigiendo el grupo de hermanos; ella cumple la función que pertenecería al padre o dirigente de aquellos que quieren llevarse a Jesús al espacio de la ley israelita. Así se enfrentan dos grupos, formados por un dirigente y unos seguidores. A un lado está la madre genealógica con los hijos (hermanos) de la vieja familia. A otro lado está Jesús con sus discípulos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios, formando la familia mesiánica

Hay dos grupos enfrentados. El texto supone que, según la ley sagrada, la madre de Jesús, entendida como matriarca-gebîra, tenía poder sobre su familia; por eso, ella viene a buscar a Jesús, acompañada por los hijos, creyéndose con autoridad para llevarle a su casa antigua, al orden de la genealogía. Pues bien, Jesús rompe ese nivel y crea una familia nueva de hermanos que se reúnen en corro, como iguales, en torno a su palabra, para cumplir así la voluntad de Dios que es verdadero Padre y creador de grupo.

Hay una nueva familia. Jesús niega lo antiguo (¿quienes son mi madre y mis hermanos?) para crear un grupo nuevo donde todos los compañeros (que cumplen la voluntad del Padre) son su hermano, su hermana y su madre (Mc 3, 35). Él empieza citando a los hermanos y hermanas, como para indicar que en el principio está la fraternidad; en este contexto destaca la alusión a las hermanas, que parecían relegadas en las expresiones anteriores (3, 32.33), donde sólo hay madre y hermanos. El texto incluye a la madre, pero la pone en último lugar, como invirtiendo el orden previo y diciendo que sólo allí donde la fraternidad es auténtica tiene sentido la madre.

Éste es un texto fuerte y polémico. Parece evidente que Marcos recoge una tradición antigua (más o menos paralela a la de Jn 7, 3.5) donde se dice que los familiares de Jesús no creían en él en el tiempo de su vida, para ofrecer una declaración fundante sobre la pertenencia a la iglesia postpascual, devaluando el parentesco histórico o genealógico con Jesús, diciendo que, en un sentido nuevo y verdadero, todos los que siguen a Jesús y cumplen la voluntad de Dios son su familia. Mc no ha elaborado a partir de aquí ningún tipo de mariología, ni ha dicho si la madre de Jesús ha terminado formando parte de la iglesia (como hará Hch 1, 13-14), aunque ha dejado el tema abierto, como seguiremos viendo.

2. ACUSACIÓN Y DISPUTA. MC 6,1-6. EL HIJO DE MARÍA

Tampoco ahora sabemos si la escena es histórica en sentido prepascual (recuerdo de una misión fallida en Nazaret) o si evoca una controversia de la iglesia posterior. Lo cierto es que Marcos presenta a Jesús en Nazaret, enseñando en la sinagoga, y así presenta a los hermanos de Jesús, en un contexto en el que se destaca su poca importancia. Pues bien, en ese contexto, recibe su sentido la apelación sorprendente de Jesús, que aparece como el hijo de María.

Antes (en Mc 3, 20-35) la madre y hermanos de Jesús aparecían vinculados a los escribas de Jerusalén (que parecían valorarles). Ahora, en cambio, ellos aparecen unidos a Jesús, a quien los nazarenos rechazan no sólo porque desconocen el origen de su enseñanza, sino también por la poca importancia de su familia:

- ‒ ¿De dónde le vienen a éste tales cosas? ¿de qué tipo es esta sabiduría que se le ha dado?

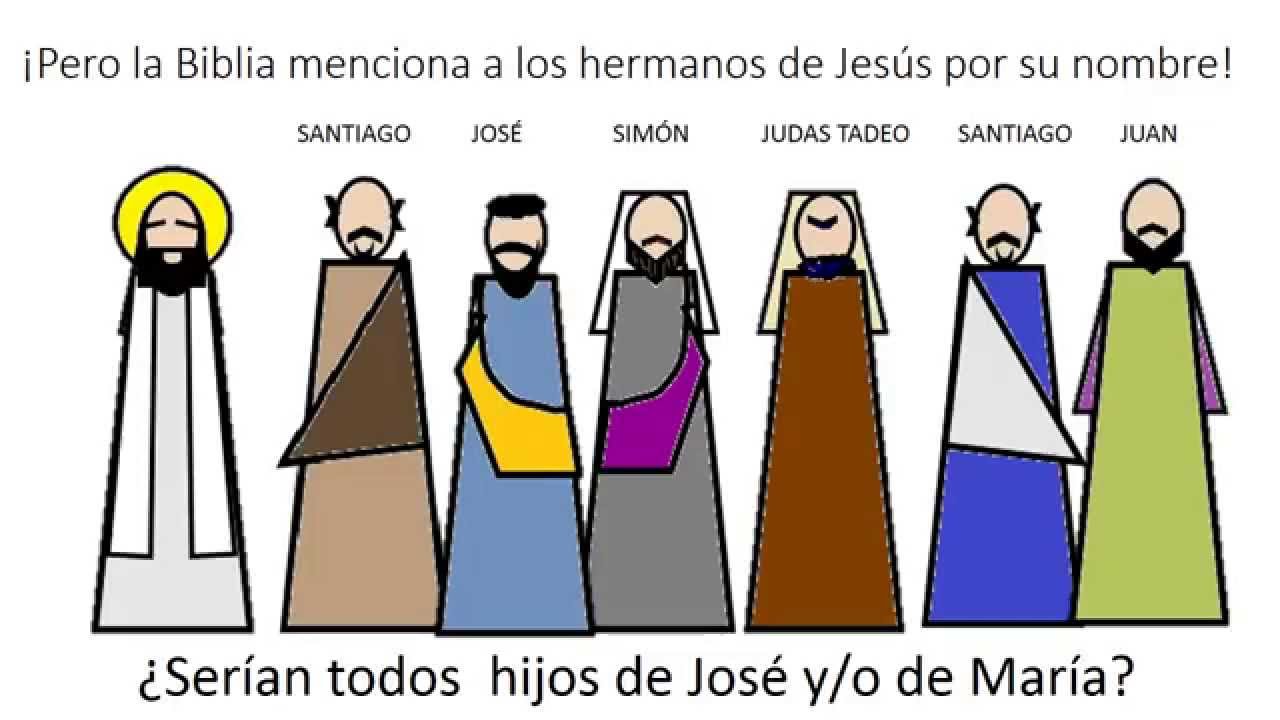

- ‒ ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y José, de Judas y Simón?

- ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? (6, 2-3).

La primera pregunta, ¿de dónde? (pothen), nos sitúa en un contexto donde el principio de reconocimiento y dignidad está vinculado al origen, en línea de genealogía carnal o transmisión doctrinal: de los antepasados le viene al ser humano su honra, de sus maestros su enseñanza.

Pero Jesús no tiene ni familia ni escuela que avale su mensaje. En esa línea, los nazarenos le rechazan porque no tiene un auténtico de dónde, un origen que avale y garantice la solidez de su mesianismo. Pues bien, en este contexto, en contra de lo indicado en 3, 20-21.31-35, la antigua familia no aparece ya como opuesta a Jesús. Criticando a Jesús, los nazarenos desprecian en el fondo a su madre y hermanos (y hermanas) porque participan de su misma pequeñez[3].

Pues bien, desde ese fondo es significativo el hecho de que los nazarenos llamen a Jesús el hijo de María, en fórmula metronímica de gran densidad que refleja y explicita la cristología mariológica de Marcos.

En Gal 4, 4, Pablo presentaba a Jesús como nacido de mujer; Mc 6, 3 concretiza aquella afirmación llamándole hijo de María: da un nombre a la madre y define por ella a su hijo. Es evidente que la madre no aparece aquí como adversaria: no quiere arrancar a Jesús de la casa cristiana ni ponerle bajo su mandato, sino que aparece a su lado, dándole origen y nombre. Han preguntado ¿de dónde le vienen…? ¿qué sabiduría se le ha dado? Pues bien, Marcos responde veladamente responde, con ironía superior, por boca de los nazarenos ¡es el hijo de María! Esta denominación (hijo de María) resulta sorprendente, desde diversas perspectivas[4]:

− Denominación negativa. Los paisanos de Nazaret no conceden a Jesús el título que deberían haberle dado, reconociéndole como “hijo de David”, hombre de origen honrado y de trayectoria significativa, es decir, como “nazoreo mesiánico”. ¡Jesús no es verdadero nazoreo, no es hijo de David en sentido mesiánico! (ni en la línea que asume y supera Pablo en Rom 1, 3-4), sino alguien bien conocido (conocen a su madre y hermanos), de poca importancia. Eso significa que en el fondo le desprecian como a un hombre insignificante, suponiendo así que las promesas davídicas deberían expresarse de otra forma, a través de otras personas.

‒ Denominación despectiva: ¡No se conoce su padre! En general suele decirse que los nazarenos llaman a Jesús el Hijo de María porque José (padre físico o adoptivo) había muerto. Pero esta denominación resulta por lo menos extraña en contexto israelita, pues aunque José hubiera muerto Jesús debería haber sido presentado como hijo suyo[5]. Por eso es normal que algunos exegetas hayan dicho que esta denominación metronímica (¡el hijo de María!) está insinuando un origen o nacimiento irregular (ilegítimo...), que Mateo y Lucas han superado (interpretado) desde la perspectiva de una concepción virginal (diciendo que ha nacido por obra del Espíritu Santo)[6].

‒ Denominación positiva. Sea cual fuere la respuesta que se ofrezca a los temas anteriores (posible muerte de José, nacimiento irregular) es claro que Marcos sólo ha podido llamar a Jesús “el hijo de María” si ella ha sido una mujer bien conocida e importante en la comunidad, es decir, en el recuerdo de los cristianos; por el contrario, el recuerdo de José no ha sido acogido y discutido de esta forma. Marcos acepta el reproche de los nazarenos y al definir a Jesús desde María está ofreciendo una pista cristológica y mariológica muy honda: la relación de Jesús con su madre rompe el esquema genealógico normal de la familia (que solía definirse desde el padre) y nos abre al misterio de un origen diferente. Al decir que es hijo de María, Mc responde de algún modo a la pregunta: ¿pothen, de dónde le viene su sabiduría...?

Esa denominación (¡hijo de María!), que pudo empezar teniendo un sentido despectivo, se ha conservado y desarrollado (potenciado) dentro de la iglesia, de manera que ella aparece como aportación máxima de Marcos a la mariología. Ciertamente, Mc 3, 31-35 polemiza con la madre y hermanos que querían llevarse a Jesús. Pues bien, Mc 6, 1-6 les presenta como miembros de una familia insignificante (poco conocida) de Nazaret, de manera que no les concede ni siquiera el título de “hijos de David”, lo que podría haber significado un reconocimiento positivo de su figura.

En esta perspectiva ha de entenderse la mariología de Marcos. Me parece probable que él haya conocido expresiones que no emplea en su evangelio, fórmulas simbólicas de engendramiento mesiánico cercanas a Gal 4, 4. si no ha incluido o elaborado un evangelio de la infancia no es por falta de conocimientos o menor capacidad teológica sino por su propio modo de entender el mesianismo. Jesús tiene una madre y unos hermanos, pero ellos no origen ni sentido a su tarea: no definen su lugar en el mundo, no controlan su obra. Frente a todos los mitos de una maternidad salvífica en sí misma, frente a los riesgos de un sometimiento materno del Cristo ha elaborado Marcos los textos anteriores, que han de entenderse desde la escena del bautismo (Mc 1, 9-11).[7].

MARÍA EN LA CRUZ Y EN LA PASCUA, UN CAMINO ABIERTO

Fiel a su visión de la historia mesiánica, el evangelio de Marcos ha dejado en suspenso la suerte del movimiento de Jesús al decir que todos (los discípulos varones, en especial los doce) le abandonaron en el Huerto de los Olivos (cf. Mc 14, 50). Pero quedaban las mujeres:

Había también algunas mujeres que miraban de lejos, entre las que estaba también María Magdalena y María, la madre de Jacob el Pequeño y de José, y Salomé, que habían seguido a Jesús en Galilea y lo habían servido, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén (Mc 15, 40-41).

Unas mujeres. En un sentido no hay sorpresas: Marcos ha escrito la crónica de una muerte anunciada y preparada (conforme a la Escritura) y, según ella, Jesús ha fallecido en la cruz, como mesías judío fracasado (será mesías universal e Hijo de Dios por la resurrección). Pero en otro sentido él ofrece una sorpresa superior, concretada y expresada en estas mujeres, que aparecen aquí como enlace entre historia de Jesús y mensaje de pascua. Ellas habían quedado en la penumbra a lo largo de un camino que parecía definido por varones, en especial por los tres ya citados (y por los doce), aunque algunas mujeres le habían enseñado cosas fundamentales (cf. 7, 24-30; 14, 3-9) o habían recibido su ayuda (cf. 1, 29-31; 5, 21-43).

Pues bien, ahora que todos los varones han fracasado, rechazando la tarea de Jesús (y sólo queda ante la cruz el signo masculino del centurión que le llama Hijo de Dios: Mc 1, 39), emergen ellas, de modo especial, como encarnación del evangelio. Este final con mujeres, y en especial de María Magdalena ante la cruz, en el entierro y en el primer testimonio de la pascua (Mc 15, 40. 47; 16, 1-8) constituye un elemento básico del evangelio de Marcos, que se distingue y separa aquí de Pablo que en 1 Cor 15, 3-7 sólo incluía el testimonio pascual de unos varones. En esa línea seguimos preguntando: ¿Se encontrará entre ellas María, la madre de Jesús? De ella se dice lo siguiente:

− Estas mujeres han seguido (êkolothoun) a Jesús, cumpliendo hasta el final aquello que habían iniciado y no cumplido los discípulos (Mc 1, 18; 2, 14: 6. 1): han escuchado la llamada de Jesús y le han acompañado. Han estado en silencio a lo largo del camino, mientras los “discípulos” (en especial los Doce) han ido fracasando. No han discutido con Jesús, no se han opuesto a sus proyectos, no han alardeado de fidelidad (como Pedro en 10, 28), y quizá por eso han podido mantenerse fieles en la muerte, conforme a la palabra de 8, 34: ¡Quien quiera venir en pos de mí...! Ellas están representadas en la mujer del vaso de alabastro (Mc 14, 3-9), con la que se identificarán en realidad (como veremos en el comentario a 16, 1-8)

− Ellas le han servido (diêkonoun), en gesto que recoge la más honda inspiración del evangelio, como los ángeles de Mc 1, 13 y la suegra de 1, 31. No son criadas, en línea de servidumbre. Son servidoras, en línea mesiánica y de esa forma han sido fieles a Jesús, allí donde los varones no lo fueron (cf. 9, 35; 10, 43), imitando al mismo Hijo del hombre que ha venido a servir, no a ser servido (cf. 10, 45). Como servidoras fieles, ellas acompañan a Jesús hasta el final de su camino, manteniéndose a su lado ante la cruz y queriendo ofrecerle el último homenaje funerario.

− Han subido con él a Jerusalén. También lo han hecho en algún sentido los varones (cf.10, 33: he aquí que subimos, anabainomen), pero después le han abandonado. Sólo ellas han subido de verdad con Jesús (synanabasai: 15, 41), compartiendo su proyecto. Han culminado su camino, están a su lado, forman su familia (cf. 3, 31-35), y así pueden compararse a la mujer del vaso de alabastro. Pero hay una diferencia: estas mujeres parecen quedarse en la tumba, no logran comprender la pascua: la del vaso de alabastro la ha entendido y aceptado, y así la hemos visto vinculada al anuncio del evangelio (cf. comentario a 14, 3-9).

En principio, (tras lo visto en Mc 3, 31-35 y 6, 1-6) parece poco probable que María, madre de Jesús, se incluya entre estas mujeres que le han seguido y servido. Pero no es imposible. Dentro de la sorpresa que significan estas mujeres al final de de Marcos, como expresión máxima de suspense evangélico, estaría la sorpresa de la madre de Jesús.

Lista de mujeres. La primera es siempre Magdalena. A su lado, se citan por su nombre otras dos (Mc 15, 40-41; 16, 1), o sólo una (15, 47). Por otra parte, el primer texto, que es el más significativo (15, 40), recuerda que había otras muchas (allai pollai) que habían seguido y servido a Jesús en Galilea y que habían subido con él a Jerusalén. La identidad de las dos compañeras de Magdalena ofrece alguna dificultad (tanto aquí como en Mt 27, 56).

La segunda puede identificarse, de manera sorprendente, con la madre de los hermanos de Jesús (cf. Jn 19, 25-27). De la tercera (Salomé), no podemos decir nada, a no ser que unamos Mc 15, 40 con Mt 27, 56 y la interpretemos como madre de los zebedeos. Coloquemos en el centro las tres listas “pascuales” de Marcos, para compararlas con la de Mc 6, 3 (ya evocada) y la de Jn 19, 25:

Jesús en Nazaret_ Mc 6, 3: Jesús, hijo de María y hermano de Jacob y José, y Judas y Simón

- Pasion 1: Crucifixión: Mc 15, 40: Miraban de lejos:María Magdalena, y María, madre de Jacob el Pequeño y de José y Salomé

- Pasion 2: Entierro: Mc 15, 47: ObservabanMaría Magdalena y María la de José

- Pasión 3: Visita al sepulcro: Mc 16, 1: Compraron aromas María Magdalena, yMaría la de Jacob,y Salomé

- Relectura de Jn 19 25 Estaban junto a la cruz su madre y la hermana de su madre… y María Magdalena

La primera lista, la de Jesús en Nazaret presenta a la madre de Jesús con sus cuatro otros hijos varones. Las tres listas de la pasión presentan primero a María Magdalena, cuya función en la vida de Jesús y en el comienzo de la iglesia es conocida por otras tradiciones del Nuevo Testamento. Marcos la vincula siempre con otra María (que en un caso es madre de Jacob y José y en los otros de Jacob o de José) y en dos ocasiones con Salomé. Mc 15, 40-41 supone que ellas (y otras) sostenían económicamente a Jesús y a su grupo (cf. también Lc 8, 2-3), pero ese dato parece ambiguo pues entre los itinerantes de Jesús no parece que hubiera patronos que alimentaban a “clientes” pobres.

Aquí nos interesa la segunda María, a quien parece que Marcos ha querido identificar con la madre de Jesús, a quien la gente llamaba en 6, 3 “el hijo de María”, añadiendo que era hermano de Jacob, José, Judas y Simón. Esta María aparece en Mc 15, 40 como “la de Jacob y José”, y después como “la de José” (15, 47) y finalmente como “la de Jacob” (16, 1), y podemos suponer que ella es una mujer importante para la iglesia, pues sus hijos resultan conocidos para los lectores (como los de Simón de Cirene en Mc 15, 21).

Esta mujer no se define por sus padres, ni por su marido, sino por sus hijos, que son significativos para la Iglesia, que los sigue recordando como hijos de María. La primera mujer, Magdalena, se define y distingue por su ciudad (Magdala) y no por su familia (padre, marido o hijos); la tercera, Salomé, no necesita apelativo, se la conoce por sí misma. Pero esta María de Jacob y José resulta conocida en la iglesia por sus hijos. En ese contexto pienso que Marcos la quiere presentar veladamente como madre de Jesús, a pesar de que no lo diga (no puede decirlo):

− Marcos no puede llamarla expresamente madre de Jesús, por coherencia con 3, 31-35, donde él ha rechazado el valor de la maternidad genealógica, a la que parecían apelar también (en forma negativa) los de Cafarnaúm (Mc 6, 3), porque el título de “madre de Jesús” ha quedado reservado para los miembros de la comunidad cristiana. Por eso la presenta como madre de los hermanos “físicos” de Jesús, en expresión que puede resultar restrictiva. Él no puede llamarla “Madre del Señor”, es decir, “Gebirá” (en la línea de Lc 1, 43), pero quiere presentarla ante la cruz de Jesús (reinterpretando así el rechazo de 3, 31-35 y 6, 3), integrándola veladamente en el “camino” (no en la plenitud) de la iglesia, con otras mujeres, que han ofrecido el primer testimonio de la muerte y de la pascua (sepulcro vacío), pero sin llegar hasta el final del camino[8].

− Esta segunda María aparece como madre Jacob y José, hermanos de Jesús. Esta terminología resulta muy significativa, pues, por una parte, sitúa a María como figura importante, dentro de una iglesia judeocristiana, y, por otra, supone que ella debe hacer, con las demás mujeres y con el mismo Pedro (y los discípulos) el camino que lleva al encuentro eclesial de Galilea (cf. 16, 7-8). Marcos quiere así que ella y su grupo se liberen de la fijación jerosolimitana, abriéndose a la iglesia universal[9].

El tema de la madre de Jesús quedaba pendiente en Mc 3, 20-21.31-35 y 6, 3, de manera negativa. Pues bien, Marcos lo reintroduce aquí, en el momento clave de su evangelio, presentándola como madre de los hermanos de Jesús (signo de una iglesia judeocristiana que debe “salir” de Jerusalén para unirse a la comunidad universal de Galilea). En ese contexto, Marcos vincula a María (madre de Jesús) con María Magdalena y Salomé, y con otras mujeres del comienzo de la Iglesia, y también con Santiago y José (faltan Simón y Judas, citados en Mc 6, 3), pidiendo así a todas y a todos, al menos implícitamente, que vayan a Galilea, pero añadiendo que no fueron, sino que huyeron sin cumplir el mandato de Jesús (cf. 16, 7-8)[10]. De esa forma supone que han seguido vinculadas a Jerusalén (¡comunidad de los judeocristianos y Santiago), en contra del mandato expreso del ángel de la pascua. Si esta interpretación es cierta, mirada en conjunto, la mariología de Marcos no es negativa, sino “en camino”, de manera que podrá ser retomada por Lucas y Juan[11].

Sepultura

José de Arimatea 46 compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en roca e hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. (e. Mujeres) 47 María Magdalena y María la madre de José observaban dónde lo ponían.

Es muy verosímil que los romanos y, de un modo más concreto los miembros del sanedrín o consejo judío, confiaran el cadáver de Jesús (o de los tres crucificados) a José de Arimatea. El texto dice, sobriamente, que ese José era un “miembro notable del consejo” o Sanedrín (euskhêmôn bouletês), alguien capaz de dialogar con Pilato, pues sólo en su calidad de “patricio” de la ciudad podía pedirle el cuerpo de un ajusticiado (o de los tres ajusticiados), para que así la ciudad quedara limpia, para la celebración de la pascua (que comenzaba esa misma noche).

El texto añade, además, que ese José “esperaba la llegada del Reino de Dios” (15, 43). Esa observación no indica que fuera cristiano, en contra de lo que dirá la tradición posterior (cf. Mt 27, 57; Jn 18, 38), deseosa de asegurar que a Jesús le enterraron sus seguidores. El hecho de que “esperara la llegada del Reino” indica sólo que era un judío “mesiánico”, de línea quizá farisea (en contra de los saduceos, poco inclinados a esperas de ese tipo).

Más aún, esa afirmación puede indicar que era “piadoso”, en la línea del viejo Tobías, pero eso no impedía que, como piadoso, participara en el juicio contra Jesús, condenándole a muerte, como todos (pantes: 14, 64) los restantes miembros del Sanedrín. Fue “piadoso” al condenar a Jesús (para bien de Israel) y siguió siendo piadoso cuando quiso enterrarle (¿con cierto honor?), como debía hacerse con todos los muertos, incluso con los condenados según Ley. En esa línea se puede afirmar que lo hizo “porque esperaba el Reino”, no el Reino que Jesús había proclamado, sino el Reino de Dios, en el que podía caber incluso Jesús, en la resurrección.

46 Éste compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en roca e hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro.

La prisa por enterrar pronto a Jesús proviene de que es víspera de sábado y sábado pascual (como ha destacado en Jn 19, 31-42), y de que los cadáveres no podían quedar insepultos sobre el patíbulo, pues serían causa de impureza e impedirían celebrar la fiesta. La tradición sabe, por tanto, que a Jesús no le enterraron sus discípulos, ni sus familiares, sino un miembro del consejo judío, y no con el fin de garantizarle (a él) a Jesús un sepulcro puro, sino con el fin de cumplir la misma Ley que se había cumplido en su condena, para impedir que un cadáver al aire manchara el aire puro del día de fiesta[12].

Según Marcos, el rito se realizó de manera sencilla. José bajó el cadáver y lo enrolló en una simple sábana (sindona), no en unos lienzos caros (como supondrá Jn 20, 40), y sin cumplir los ritos funerarios, sin unción de perfumes, con toda rapidez, lo enterró. Ese dato de la sábana puede ser también histórico, pues a Jesús le crucificaron desnudo (según costumbre romana), pero, según ley judía, los cuerpos no podían dejarse desnudos, directamente, en la tierra, sino que debían i ir cubiertos, para no mancharla.

Con el fin de preparar la escena de 16, 1-8, Marcos debe afirmar que José enterró a Jesús en un “sepulcro” excavado en la roca. Originariamente, ese dato podría entenderse desde el lugar donde se realizó la crucifixión, el montículo de una cantera, llena de huecos, producidos por la piedra extraída. Por eso, era normal que colocaran el cuerpo de Jesús en un hueco de la misma roca, poniendo una piedra delante (o encima), para que el cadáver no estuviera al aire (no lo contaminara). Pero, al hablar de un monumento (mnêmeion, 15, 46), Marcos quiere indicar que a Jesús le enterraron en un sepulcro propiamente dicho, como dirá la tradición posterior. Desde esa perspectiva se entiende (como he dicho) el signo teológico supremo de 16,1-8, es decir, la experiencia del sepulcro abierto y vacío[13].

15, 47. Las mujeres miraban

María Magdalena y María la madre de José observaban dónde lo ponían

El texto parece suponer que miraban de lejos (aunque no dice apo makrothen, como en el caso de la crucifixión). Miran, pero no colaboran en el entierra, cosa que no habrían hecho si fueran amigas de José de Arimatea (¡uno de aquellos que habían condenado a Jesús!) y si tuvieran autoridad suficiente para pedir el cadáver de su “amigo” muerto.

Éste es un dato muy significativo: ellas miran, pero no pueden colaborar, ni embalsamar o ungir a Jesús, a quien enterraban con toda rapidez. Podían saber dónde enterraron a Jesús, y que era Jesús el enterrado, de manera que aparecen así como testigos del enterramiento (muerte total) del Cristo. Pues bien, el texto posterior de pascua (16, 1-8) supone que ellas no pudieron encontrar el cadáver de Jesús, un dato que también nos parece realmente histórico.

¿Por qué no encontraron el cuerpo de Jesús?

- ¿Porque ellas no habían mirado bien, y a Jesús le habían arrojado de hecho en una fosa común que no podían abrir?

- ¿O porque otros habían llevado el cadáver, madrugando antes que ellas, el día del domingo, para hacer que se perdieran así las huellas del Mesías Galilea?

- ¿O porque el sepulcro donde presumiblemente le había colocado el rico José de Arimatea, como ellas habían visto de lejos, se encontró de hecho vacío, por la causa que fuere?

Sea como fuere, hay dos cosas seguras.

- (a) A Jesús le enterraron unos “oficiales” del judaísmo oficial, no unos cristianos, y de esa forma ratificaron su muerte.

- (b) Los discípulos de Jesús, representados por las mujeres, no pudieron encontrar su cadáver, ni embalsamarle y enterrarle con honores, para volver cada semana (o cada año) al monumento para celebrar la memoria de su muerte.

Esto significa que Jesús acabó sin tumba propia, pero, en compensación, podemos decir que tuvo buenos amigos, escapados y escondidos al principio, pero muy visibles luego, que dejaron de ser un grupo de fugitivos (habían dejado morir a Jesús), para convertirse después en testigos de su resurrección. Así surgieron los cristianos, como amigos de un muerto cuyo cadáver no habían conseguido honrar ni enterrar, como enterradores sin entierro, lamentadores sin cuerpo para lamentarse, visionarios de un Jesús que se les mostró como vivo. A partir de aquí empieza la más extraordinaria de todas las historia de occidente (quizá del mundo entero): La del “descubrimiento” de la tumba vacía y de la resurrección de Jesús. Los cristianos supieron que Jesús estaba vivo. Y así pasamos a la parte siguiente de Marcos.

5. LAS MUJERES DEL SEPULCRO. PASCUAL DE MUJERES, ENTRE ELLA DE LA MADRE . MC 16, 1-8.

Según Marcos, estas mujeres han visto enterrar a Jesús (15, 47) y por eso vuelven, para culminar los ritos funerarios, que José de Arimatea no ha realizado de forma conveniente (cf. 15, 42-46). Ellas se vinculan con la mujer del vaso de alabastro (14, 3-9), pero aquí (por ahora) no saben que Jesús se encuentra ungido ya para la vida, de manera que no necesita más ritos funerarios[14].

No hay varones que les acompañen y puedan descorrer con fuerza la piedra de la boca del sepulcro (16, 3). Roca y los discípulos restantes han huido , y podemos suponer que siguen huyendo todavía hacia Galilea (la “promesa” de 14, 28 indica que no han llegado todavía, que Jesús irá primero). José de Arimatea, que ha cumplido su misión “judía” (15, 42-46), no está con ellas. El centurión (15, 39) ha desaparecido: a Roma le falta mucho tiempo para convertirse. Sólo quedan ellas, las mujeres del recuerdo y del sepulcro, dispuestas a iniciar un rito interminable de unción y cantos/llantos funerarios por el muerto[15].

− Pasado el sábado (16, 1). Han cumplido el ritmo de reposo y sacralidad que marca la ley del sábado, que a partir de aquí podrá verse tiempo viejo, culto a las fuerzas de este mundo que mantienen a Jesús en el sepulcro. Ese sábado puede interpretarse, según eso, como expresión de pecado, esto es, de de triunfo de aquellos que han matado a Jesús y que descansan de su asesinato.

− María Magdalena, María la de Jacob, y Salomé (16, 1). Son las tres que hemos visto en 15,40, las mujeres fieles de Jesús, que le han seguido-servido, y que ahora quieren realizar el último servicio, con aromas para embalsamarle. Con ese gesto acabaría externamente su testimonio y tarea de amistad, llegando hasta el fin en su relación Jesús. Después sólo tendrían un recuerdo de muerte.

− Compraron perfumes… (16, 1). Van hacia un sepulcro vacío con perfumes de muerte (aromas de culto funerario), sin saber cómo podrán utilizarlo (no tienen fuerza para abrir la tumba, penetrando más allá de la muerte). Pero tanto lo que saben como lo que ignoran se les vuelve inútil pues el recordatorio de muerte (monumento, mnêmeion) estará abierto, sin cadáver para embalsamar.

− Y muy de mañana, el día después del sábado, a la salida del sol, fueron... (16, 2). Vinieron al sepulcro cuando salía el sol, que es el signo de la creación de Dios, el día que sigue al sábado… Por dos veces (16, 1,2) se repite que ha pasado el sábado, tiempo sagrado de la Ley de los judíos (día especial para ellos), de manera que empieza el Día del Sol, que es el mismo para todos. Ha pasado el sábado antiguo, se disipa la noche, sale el sol, que es signo de luz, día-vida universal, para todos los hombres y mujeres, aunque ellas todavía no lo sepan… Esta experiencia, a la salida del Sol, el día que sigue al sábado parcial (de los judíos), marca la experiencia de los cristianos de Marcos, que recuerdan todas las controversias de Jesús en torno al Sábado. De ahora en adelante, los cristianos celebrarán de un modo especial el Día del Sol.

− Y se decían: ¿quién nos correrá la piedra...? (16, 3). Son débiles, poco expertas en correr y descorrer la losa de la tumba. Parecen pocas. Otros duermen o escapan, mientras ellas, se ponen en marcha hacia la tumba de Jesús la primera madrugada “posible” tras su muerte de Jesús (el sábado nadie podía moverse fuera de Jerusalén, ni realizar trabajos), llevando en su luto y su dolor todo el misterio de la historia humana. Son discípulas auténticas, aunque todavía equivocadas: mantienen la vocación de Jesús, continúan buscando su camino, pero no pueden guiarse tras su muerte, de manera que parecen movidas por un deseo imposible: Quieren ungir a Jesús, vienen con perfumes; pero saben que son incapaces de mover la piedra, pues no tienen fuerza para ello.

− Y mirando vieron que la piedra se había sido corrida, aunque era inmensamente grande (16, 4). El texto no habla de un sepulcro “vacío”, sino más bien abierto. Esta referencia a la piedra “muy grande” (megas sphodra) tiene un sentido claramente simbólico. Antes, en el momento de cerrar la tumba, se decía que el mismo José de Arimatea (¡el solo!) la había corrido, haciéndola rodar, como si no hubiera tenido dificultades para ello (15, 46). Es evidente que si un solo hombre había podido rodarla en el entierro más fácilmente podrán rodarla ahora tres mujeres. Pero no es lo mismo “cerrar” una tumba (algo que se sitúa en un nivel humano), que abrirla, superando así la muerte (cosa que sólo Dios puede hacer), de manera que la piedra del sepulcro resulta diferente, en un caso y en otro. Por eso, en un sentido profundo, cuando las mujeres preguntan (16, 3) “quién podrá descorrer la piedra” están pensando que es preciso un “poder divino” para ello. Eso es lo que aparece ahora, cuando se afirma que “vieron que la piedra había sido corrida” (en pasivo divino), pues no se trata de una simple rueda-puerta de sepulcro, sino de la piedra-rueda de la muerte.

Su fe les hace caminar, y descubren que la piedra de la tumba está corrida, la losa del sepulcro donde al fin vence (nos vence) por siempre la muerte. Pues bien, el sentido de esa piedra corrida se visibilizará en figura de un un joven sentado a la derecha de la tumba (que se supone así grande, como una galería escavada en la roca)y vestido de blanco: así, al fondo de la tumba, ellas empiezan a encontrar la gloria de la pascua

Estas mujeres superan un riesgo espiritualista que consistiría en no dar importancia a la tumba, pensando que lo que importa es el Espíritu…

- Las mujeres que van a la tumba vacía… todavía no creen aún. No han hecho el camino del evangelio, el camino de la vida. Van a ungir a alguien que no necesita unción, que ya ha sido ungido. En el fondo no saben lo que hacen: van a quitar una piedra de un sepulcro y no la pueden quitar, porque la tumba ya está vacía…La tumba vacía

- La palabra pascual del ángel a las mujeres implica una experiencia anticipada de resurrección, pero sólo en la medida en que ellas vayan a Galilea con los discípulos varones, para encontrar a Jesús una forma distinta, como resucitado.…Galilea es esencial, es el mensaje de la vida de Jesús: es todo lo que Jesús ha hecho, antes de subir a Jerusalén. Retomar el camino de Galilea es retomar la historia de Jesús, pero desde la experiencia de la muerte

- Según Marcos hay dos riesgos, dos peligros en la forma de entender a Jesús: está el riesgo de los que se quedan en Jerusalén, venerando una tumba, una tumba en la que ya no está Jesús… Y está el riesgo de los que se han quedado en Galilea, haciendo lo que hacía Jesús, pero sin haber ido a Jerusalén, sin haber llegado hasta el final en el camino de la muerte.

- - ¿Quiénes tienen que ir a Galilea para ver a Jesús: allí le veréis? Tienen que ir las mujeres, entre las que está la madre de Santiago y de Judas, de decir, la madre del mismo Jesús. Esto significa que tiene que salir de Jerusalén, de la Iglesia nacional, de un tipo de legalización del evangelio. La madre tiene que salir de Jerusalén con sus otros hijos, con los hermanos de Jesús, que corren el riesgo de quedarse en Jerusalén. Al invitar a ir a Galilea a la madre de Santiago y Judas, Marcos está retomando el motivo de los hermanos de Jesús…

- - Tienen que ir también Pedro y los restantes discípulos que quieren que darse en Jerusalén (Mc 3, 20-5), pactando en el fondo con los escribas de Jerusalén. Esto significa que, según Marcos, las mujeres están vinculadas a los parientes de Jesús.

- - Esta presencia de la madre de Jesús entre las mujeres, como madre de Santiago y Judas (iglesia de los hermanos del Señor) resulta absolutamente fundamental para entender el proceso de la iglesia primitiva y el evangelio de Marcos, que ha “condenado” a la Madre y hermanos de Jesús que se quedan en Jerusalén, con los escribas (Mc 3).

- - Insisto en ese motivo: Tienen que ir Pedro con los discípulos varones de Jesús. Marcos supone que ellos todavía no han ido. El camino de Pedro no ha culminado todavía, no ha llegado al centro de la experiencia pascual, que supone dejar Jerusalén para encontrar a Jesús en una misión que empalma con Galilea. tienen que asumir el camino de la muerte… que acaba en la tumba… Ir a Galilea haciendo el camino de la tumba. Las mujeres tienen que reunir a Pedro y a los discípulos.

- Tienen que dejar Jerusalén. Tienen que dejar la Jerusalén judía y la Jerusalén cristiana, la Jerusalén de las promesas mesiánica (que ha condenado a Jesús) y la Jerusalén donde está la tumba de Jesús.

¿Fracaso del camino de Jesús que pasa por Jerusalén? Da la impresión de que sí. Lo lógico es que Jesús “resucitara” en Jerusalén, para culminar allí su camino mesiánico y para iniciar desde allí el Reino… Eso significa que a Jesús se le incluye entre todos los muertos de Jerusalén, que tienen que resucitar allí mismo, para iniciar desde allí la culminación mesiánica… Quedar en Jerusalén significa quedar allí hasta que los muertos resuciten, empezando por Jerusalén… No habría espacio para una misión universal, sino para crear una comunidad de fieles de Jesús en Jerusalén, esperando la culminación… es decir, la resurrección final de los muertos vinculada a la vida, muerte y pascua de Jesús.

- ¿Qué tienen que encontrar en Galilea? Pueden encontrar dos cosas:

- - Encontrar a Jesús, es decir, su mensaje de Galilea, tal como lo recogen quizá los del Q, las comunidades de Galilea, con las tradiciones del Reino y del pan compartido (milagros, multiplicaciones).

- - Tienen que encontrar a los de Galilea… A los del Q… Parece que Marcos está apostando por un encuentro con las tradiciones y discípulos de Galilea… para bien de todos

El problema de Marcos. Todo nos permite suponer que Marcos conoce el camino de Pablo y la misión universal: Pero no manda a las mujeres donde Pablo, no las envía a la misión de Roma…Marcos quiere que las mujeres, Pedro y los discípulos… vayan a Galilea, para encontrar allí a Jesús… Se trata de encontrar a Jesús en el camino de su vida, en el lugar de su vida… La experiencia de la visión de Jesús sólo tiene sentido si se está realizando su tara

- - Marcos supone que la experiencia pascual no ha terminado…es decir, que las mujeres y discípulos no han ido todavía a Galilea. Por eso no se puede contar ninguna experiencia pascual, porque no hay ninguna que sea normativa y definitiva.

- - Marcos supone que los discípulos en su conjunto no han visto aún a Jesús… sea por miedo de las mujeres, sea por el hecho de que las iglesias no han recorrido todavía el pacto que les lleva al encuentro, para poder ver a Jesús.

- - Allí le veréis… Allí le veremos La experiencia pascual queda abierta, no se ha realizado todavía. ¿Cómo se entiende ese ver a Jesús? Allí le veréis: Opsesthe … ¿Puede aludir al le vieron de Pablo en 1 Cor 15 (se hizo ver: ôfzê)…

- - A diferencia de Pablo, Marcos supone que los discípulos no han visto aún a Jesús… de manera que la iglesia está realizando un camino pascual, que aún no ha culminado. Conforme a esta palabra, no se puede ver a Jesús resucitado en Jerusalén, desde la ley. Hay que salir de Jerusalén para verle, hay que retomar su verdadera historia en Galilea.

Verle en Jerusalén significaría quedarse en la ley… volver al puro judaísmo del templo de los sacerdotes, de la ley de los fariseos.

Verle en Galilea… significa verle desde los elementos fundamentales del mensaje de Jesús en Galilea… El paso por Jerusalén ha sido necesario, pero para volver a Galilea, para recuperar todos los valores de Jerusalén y llevarlos de nuevo a Galilea, retomando allí los elementos básicos del mensaje-proyecto de Jesús.

Marcos supone una misión universal… tanto en el discurso apocalíptico (Mc 12: antes se debe predicar el evangelio a todas las naciones….) como en el relato de la unción (en cualquier lugar donde se anuncie el evangelio en todo el mundo…). La universalidad del mensaje no es la que proviene de Jerusalén, sino la que viene del camino y proyecto de Jesús en Galilea: la muerte en Jerusalén hace posible la vida en Galilea.

Eso significa que el mismo Pablo tiene que ir a Galilea…Da la impresión de que el final de Marcos hace que toda la misión de la iglesia tenga que recuperar los elementos básicos del mensaje de Jesús en Galilea… Las cartas de Pablo, la misión de Pablo tiene que enraizarse aquí.

Pero Mc 16, 8 termina diciendo que las dos mujeres, Maria Magdalena y María la de Santiago (la madre de Santiago de Jerusalén, hermano de Jesús), con Salomé, no fueron a Galilea, porque tenían miedo...

Al final de mi comentario de Marcos he dedicado docenas de páginas a este motivo en sentido literario, histórico, geográfico, eclesial y teológico. Allí podrá ver las razones quien quiera precisar el tema. Aqui sólo quiero decir que, según Marcos, la madrede Jesús (con Magdalena y Salome...) no habían ido todavía a Galilea, no habían completado su experiencia pascual. Cieertamente, habían aceptado las palabras del ángel de la tumba... pero no había entendido ni aplicado aún rectamente el sentido y camino de la pascua de Jesus.

Ese es un tema que sigue aún abierto hoy (año 2022) entre nosotros. ¿Por qué no hemos ido aún de verdad a Galilea? ¿Que significa eso para nuestra iglesia' De ello trataré en un día próximo. Buena semana de pascua.

NOTAS

[1] Las reflexiones siguientes se fundan en el Evangelio de Marcos, Verbo Divino, Estella 2012.

[2] La declaración final de Jesús remite al tiempo y contexto de su vida, y así aparece como interpretación de aquello que él fue haciendo a lo largo de su historia mesiánica, que se ha centrado en la creación de una nueva familia universal, ratificada por su muerte. Pero, al mismo tiempo, ella debe situarse en un contexto pascual, y así alude a la pertenencia eclesial de sus discípulos, oponiéndose no sólo a la iglesia judeo-cristiana de los parientes de Jesús, sino también a los escribas de Jerusalén que, en este momento (hacia el 70 d.C.), están recreando un judaísmo que se cierra en sí mismo.

[3] Tanto los nombres de los hermanos (Santiago y José, Judas y Simón) como la referencia a las hermanas (en lenguaje que asume la terminología mesiánica de 3, 34-35) nos sitúa en ámbito eclesial. Como figuras concretas de la vida de una comunidad compuesta por varones y mujeres se les recuerda, compartiendo el pasado humilde del mesías de Nazaret. Para memoria de la iglesia y desde de la comunidad postpascual recuerda Mc estos nombres y vincula hermanos con hermanas, como parte de una familia que pertenece a Jesús no sólo en plano de carne sino también en perspectiva de mesianismo no genealógico. Los comentaristas no están de acuerdo sobre el fondo histórico de la escena: cf. E. Lohmeyer, Markus, KEKNT 2, Göttingen 1967 109-117; R. Pesch, Marco I, CTNT II, 1, Brescia 1977, 496-508; J. Gnilka, Marcos I, BEB 55, Salamanca 1986, 262-274; J. Mateos y F. Camacho, Marcos I, El Almendro, Córdoba 1993, 500-517. Desarrollo el tema Evangelio de Marcos, Verbo Divino, Estella 2012.

[4] Puede ser negativa, poniendo de relieve el hecho de que Jesús no es hijo de David, no puede definirse partiendo del padre, ni ser reconocido como un nazoreo verdadero. Ella es quizá una denominación despectiva, pues al presentarle sólo por su madre los nazarenos están suponiendo que él es hijo de una mujer dudosa. Pero puede ser también una denominación provocativa en sentido positivo, apelando a su madre que es lo primero y diciendo que ella, una mujer que podría parecer incapaz de darle cuna honorable, le ha ofrecido de hecho principio, nombre y lugar dentro de la historia. La bibliografía sobre el tema es grande. Desde la perspectiva del nacimiento irregular sigue siendo clásico E. Stauffer, Jeschu ben Miryam. Kontrovergeschichtliche Anmerkungen zu Mk 6,3, en Neotestamentica et Semitica, Edinburgh 1969, 19-128. Entre los últimos trabajos cf. J. Schabert, The illegitimacy of Jesus, Crossroad, New York 1990.

[5] Es significativo que A. Serra, Biblia, NDM, 300-385 no haya estudiado con su habitual precisión el título de Jesús, hijo de María en Mc 6, 3. A mi juicio, ese título esconde una sorpresa y/o misterio. Es posible que parte de la mariología posterior de los evangelios sea una exploración sobre su contenido.

[6] Esta denominación estaría en el fondo de la presentación de las mujeres irregulares de la genealogía de Jesús en Mt 1, 1-6 y algunas tradiciones en las que se acusa a Jesús de ser “hijo de la prostitución” (Jn 8, 41). Es evidente que un reproche de ese tipo no puede empezar a entenderse de un modo “biológico” sino teológico, pues “hijos de prostitución” (o de adulterio) son aquellos que no aceptan con claridad y decisión la ley israelita; en esa línea, sin referirse a la condición moral de su madre, los nazarenos acusarían a Jesús presentando a su madre como “prostituta”. Pero la dificultad no se resuelve sólo de esa manera, pues los datos de conjunto del Nuevo Testamento (Mc 6, 3; tradiciones del nacimiento “irregular” por obra del Espíritu Santo; mujeres “irregulares” de Mt 1, 1-8, acusación de Jn 8, 41) parecen indicar que en el fondo del nacimiento de Jesús hubo un motivo de discusión para cristianos y judíos de diverso tipo. Sea como fuere, esta denominación nos sitúa ante uno de los grandes enigmas del Nuevo Testamento y de la misma identidad de María, como mujer discutida e importante dentro de la Iglesia, como he destacado en Comentario de Marcos, Verbo Divino, Estella 2012.

[7] Mirada de esa forma, la visión de Marcos sigue siendo necesaria en el principio y base de toda mariología cristiana, pues ella nos permite superar un riesgo fácil de mito, situando a María en el camino de fe de la Iglesia. Marcos ha superado la imagen mítica de un Dios que engendra al Hijo a través de una mujer, y la visión también mítica de una feminidad de María entendida como poder generador de Dios. Sobre ese fondo queda claro el camino de la fe, expresada dentro de la iglesia a través del nuevo nacimiento de hermanos que cumplen con Cristo la voluntad de Dios. En esa línea, Marcos ha elaborado o, por lo menos, ha puesto las bases de la primera mariología polémica de la iglesia. Ha sentido el riesgo de mitificar a María, ha visto el peligro de rejudaizarla (llevando de nuevo a Jesús hacia el campo de la ley). Por eso puede combatir esas posturas, poniendo a la madre de Jesús en el lugar donde se inscribe y recibe su sentido el camino de la fe, para bien de la iglesia posterior.

‒ Un punto de partida que ha de ser superado. María pertenece en principio al grupo de aquellos que podrían manejar a Jesús desde el privilegio que les concede el poder genealógico (desde la perspectiva de un mesianismo davídico). Sólo superando ese nivel intrajudío de ley María puede recibir un sentido positivo, universal (como verán Mt 1-2 y Lc 1-2).

‒ Para hacerse madre verdadera, en sentido cristiano, María deberá integrarse en el grupo de los seguidores de Jesús, en el círculo de aquellos que dejando lo anterior (padre y madre) le siguen hacia el reino. Desde ese fondo debemos unir Mc 3, 31-35 con la llamada de Mc 10, 29-30, donde se dice que es preciso dejar padre-madre y hermanos, dejando incluso la vieja maternidad/fraternidad mesiánica, como indicarán veladamente los textos finales de Marcos

[8] Avanzando en esa línea, Jn 19, 25 la presentará expresamente como Madre de Jesús (y del Discípulo Amado). Sobre María como “Gebira”: Diccionario de la Biblia, Estella 2015.

[9] Pablo, quien presenta a Santiago y a sus hermanos como “hermanos del Señor” (Gal 1, 19; 1 Cor 9, 5), en una línea aceptada y recreada por Lc 1, 43 que llamará a María “Madre del Señor”. Marcos no puede utilizar ese lenguaje, ni llamar a Santiago y José “hermanos del Señor”, ni a María “madre del Señor”. Sobre la familia de Jesús, cf. J. Blinzer, Die Brüder und Schwestern Jesu (SBS 21), Stuttgart 1967. Cf. también A. Meyer y W. Bauer, The Relatives of Jesus, en E. Hennecke (ed.), New Testament Apocrypha I, SCM, London 1973, 418-432; R. E. Brown (ed.), María en el Nuevo Testamento (BEB 49), Sígueme, Salamanca 1986, 74-78; J. J. Crossan, Mark and the Relatives of Jesus: NT 15 (1973) 81‑113; R. Bauckham, Jude and the relatives of Jesus in the Early Church, Doubleday, New York 2004

[10] Esta María aparece vinculada a sus hijos, cuyos nombres se recuerdan, y a las mujeres de la cruz, de la tumba y de la pascua, conforma a una tradición que tiene todos los visos de ser histórica. En ese contexto se podría afirmar que ella ha podido terminar ejerciendo una función de puente entre diversos grupos eclesiales.

[11] Lucas (cf. Hch 1, 13-14) ha colocado en el principio de la Iglesia no sólo a los Doce (como afirmará en general la tradición), sino a los parientes de Jesús y a las mujeres, con la Madre de Jesús. Jn 19, 25-27 presenta ya expresamente a María la Madre de Jesús, con Magdalena y otra(s) mujer(es) ante la cruz de Jesús, uniéndola expresamente con el Discípulo amado. Leída así, en camino hacia Lucas y Juan, la mariología de Marcos aparece así llena de posibilidades, pero no puede ser interpretada por aquello que “quizá” le falta (concepción virginal, maternidad histórica de Jesús, sino por aquello que tiene y que abre: la necesidad de abrirse a la “familia más extensa” de los hermanos de Jesús (Mc 3, 31-35), su vinculación paradójica con Jesús, a quien se llama “hijo de María”, en medio de una familia despreciada, no como mujer davídica (cf. Mc 6, 1-6) y, sobre todo, porque ella aparece insinuada en el contexto de la cruz, en lugar de la verdadera maternidad, en una perspectiva que ha sido retomada por el evangelio de Juan. En esa línea, Marcos y Juan abren un camino mariológico propio y distinto dentro de la Iglesia.

[12] Pienso que el dato de José de Arimatea es histórico y que él enterró a Jesús, como judío piadoso, aunque, conforme a 14, 55 debemos suponer que él era de los que buscó pruebas para condenar a Jesús (pues las buscaron todos los miembros del sanedrín). Eso significa que él pensaba honradamente que era preciso condenar y matar a Jesús según la Ley. Pero, según esa misma ley, él estaba obligado a enterrar a Jesús, para evitar de esa forma la impureza de la tierra (y de los habitantes de Jerusalén) en el tiempo de pascua. Esta es la paradoja de la Ley: que, por un lado, permite y obliga a matar a una persona y que, por otro lado, se preocupe de de cumplir una exigencia de pureza ceremonial. Jesús no tuvo un entierro “mesiánico”, es decir, cristiano, sino un entierro legal judío, al servicio de la pureza de los sacerdotes y no del evangelio.

[13] En perspectiva de evangelio, siguiendo el mensaje de Jesús, podemos preguntar: ¿Por qué un sepulcro nuevo y limpio, exclusivo para Jesús, debería considerarse «puro» mientras que una fosa común hubiera sido «impura»? Muchos pensamos que desde el conjunto del mensaje y de la vida de Jesús, es tan pura una fosa común (¡el pudridero de los rechazados!) como un sepulcro elitista de rico, en el entorno de Jerusalén. En esa misma línea, en sentido histórico, resulta más coherente pensar que Jesús murió y fue enterrado con los pobres (cf. Is 53, 9: fue con los impíos su sepultura»), de manera que su muerte respondió a lo que fue su vida: un gesto de solidaridad con los rechazados y expulsados del buen sistema social. Pero es también muy coherente que la tradición posterior haya recreado el entierro de un modo “cristiano”, para honra de Jesús, transformando así la sobria noticia de Marcos en entierra digno.

Mt 27, 57-61 enriquece el tema, diciendo que José de Arimatea era “discípulo” de Jesús, lo cual es altamente improbable, pues ni los sanedritas ni Pilato le habrían entregado el cuerpo de Jesús. Por otra parte añade que le envolvió en una sábana nueva y que le enterró en su sepulcro “nuevo” (donde no podía haber otros cadáveres. Por su parte, Lucas Lc 23, 50-53 presenta a José de Arimatea como “bueno y justo”, añadiendo que era del Sanedrin, pero que no aprobó la muerte de Jesús, lo cual no concuerda con Lc 22, 70-71 y 23, 1, donde se supone que todo el Sanedrín condenó a Jesús. Finalmente, Jn 20, 38-42 presenta el entierro de Jesús de un modo regio, de manera que José de Arimatea, al que se une Nicodemo, emplearon para embalsamarle unos 45 kilos de aromas, lo que históricamente está fuera de lugar.

[14] Humanamente, la falta del "cadáver" (o, mejor dicho, un cadáver no enterrado ritualmente) resulta terrible para el muerto (¡no hallará su descanso!) y para sus amigos (que no tienen ni el consuelo de honrarle y despedirle con buenas ceremonias funerarias). Pues bien, lo que podía haber sido el rito emocionada, pero pasajero, de embalsamamiento y llanto fúnebre de estas mujeres (¡un entierro ejemplar!) se transformó, por la experiencia del amor que triunfa de la muerte, en certeza superior de Vida y Presencia mesiánica de Dios. Maria Magdalena y las otras mujeres descubrieron, por caminos en principio diferentes (distintos del de Roca y de los Doce), que Jesús estaba vivo, es decir, resucitado, en ellas y con ellas, ofreciéndoles su amor culminado y confiándoles su tarea y movimiento. Es posible que las mujeres iniciaran caminos de experiencia pascual y creación comunitaria (iglesia) que la tradición posterior, dominada por varones, ha dejado en la penumbra o silenciado, pero Mc 16, 1-8 las integra en el camino de conjunto del evangelio.

[15] Retomo, en otra perspectiva, algunos de los motivos básicos de la introducción, donde he comentado ya este pasaje. Siendo personas concretas, las mujeres son paradigma de la iglesia caminante. Siendo recuerdo del pasado, ellas son signo de de futuro: representan al lector de Mc que, guiado por el joven de la tumba, ha de venir a Galilea, para iniciar allí el camino de la iglesia.