3. Europa año mil, un parto cristiano (frente al Islam)

Europa tiene, como he dicho en las postales anteriores, raíces más antiguas, especialmente ligadas, en el plano cultural al judeo-cristianismo, a Grecia y Roma. Pero, en sentido estricto, ha sido un doloroso y fecundo parto cristiano, iniciado en la Edad Media, hacia el año mil, dejando fuera el Islam.

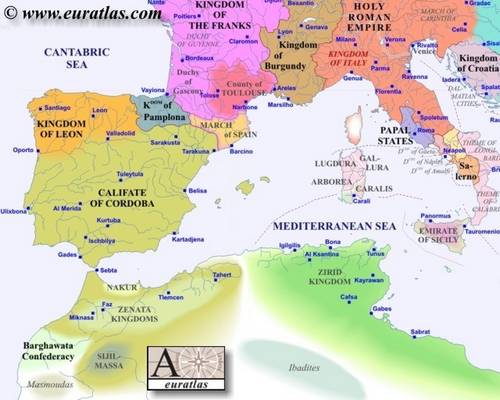

Hacia el sur, Europa acaba donde empieza el Islam (aunque a veces se ha fijado el límite en los Pirineos); la ribera norte del Mediterráneo africano empieza a ser "otra cosa".

Hacia el este Europa acaba allí donde el imperio germano se extiende hacia Oriente. (C. Adenauer afirmó una tarde mirando hacia la línea Oder-Neisse: Aquí comienza Asia). Ella se forjó luchando contra tártaros y turcos islamizados, lo mismo que hacia el sur-este, más cerca del Mediterráneo, donde el Imperio Bizantino, que podría haber sido gran cuna de Europa terminó aislado y cayendo en manos del Islam.

Hacia el Norte es más difícil precisar... aunque en principio entraron en Europa los pueblos del mar cristianizados (vikingos, daneses, varegos...) que dominaron las nevegaciones, hasta Sicilia y Contantinopla.

Pero dejemos sin responder con más precisión al tema de los límites, vengamos al origen medieval de Europa, que empieza a nacer en torno al año mil, queriendo asumir y recrear de forma nueva la idea de Roma (¡el Sacro Imperio, el nuevo Reich!), con la cultura griega, trasmitida por bizantinos y siro-árabes, y el espíritu del cristianismo, reformulado de forma muy nueva con la Reforma Gregoriana, con una "cabeza" en la Roma papal y la otra en las ciudades germanas imperiales.

Ése fue el gran eje, entre el Rin y el Tiber, la espada germana y la cruz cristiana, imperio e iglesia, dos poderes en lucha, sin que por entonces triunfara ninguno. Una gran "diarquía" ¿Por qué no hacer del Papa Gregorio VII(1020-1085) con el Emperador Enrique IV (1050-1106) [o con Carlomagno] los patronos amigos-enemigos de Europa?

Pero dejemos a los patronos, vengamos al parto medieval. Hemos cumplido nuestro primer milenio. Todavía podemos decir ¡feliz cumpleaños!.

a. Primer conflicto, Oriente y Occidente

El enfrentamiento de cristianismo con el Imperio romano fue largo y terminó en un pacto (Milán, 313 d. C.) donde (externamente) no hubo vencedores ni vencidos. La Iglesia reconoció al Imperio, y el Imperio a la Iglesia, con las consecuencias (y dificultades) pertinentes, que sólo se están resolviendo del todo en la actualidad:

(1) La Iglesia, que desde la clandestinidad se había adaptado al Imperio, quiso estructurarse como poder sagrado, convirtiéndose de hecho en un sistema religioso.

(2) El Imperio perdió su sacralidad antigua (pagana), pero logró una nueva, el control social y religioso sobre el cristianismo, cosa que tuvo consecuencias distintas en occidente (con un Papa) y en oriente (con una iglesia sinodal, integrada en el Imperio).

Desde aquí me ocupo de occidente, donde fue mayor el poder religioso del Papa ante el emperador. Ciertamente, había precursores de una dualidad de poderes (ya en Israel mandaron a veces un rey y un sacerdote), pero sólo en Europa occidental pudo plantearse el tema con radicalidad. (a) El Papa, como delegado de Dios, quiso regir espiritualmente a los hombres, aunque no pudo tomar todos los poderes. (2) El Emperador quiso ser también representante de Dios, con autoridad sagrada, pero no pudo hacerse papa (ni acallarle).

El tema cobró toda fuerza el año 800, cuando el Papa coronó a Carlomagno como emperador romano de occidente, reconociendo su poder político/religioso, y Carlomagno se comprometió a defender la independencia y el poder religioso del Papa (con los Estados Pontificios).

El Emperador necesitaba al Papa, para recibir en nombre de Dios la corona y unción (poder sagrado). El Papa necesitaba al Emperador, para tener unos territorios y unos privilegios, que le parecían esenciales para su función. Cada uno apoyaba al otro y ambos se complementaban. El Emperador era ungido de Dios, con una tarea religiosa (extender la cristiandad y defenderla). El Papa tenía autoridad y control sacramental sobre los monarcas (en unión con los obispos y resto del clero).

Ambos poderes (Papa y Emperador) eran distintos, pero se necesitaban para gobernar e imponer su sacralidad sobre la tierra. Había dos poderes, pero el Papa quiso ser más grande.

Así lo ratifica la Reforma Gregoriana (llamada así por Gregorio VII: 1073-1085), que ha marcado la historia de la iglesia y de la sociedad europea hasta el día de hoy. Se pensó que ambos poderes podrían mantenerse para siempre (un Papa, un solo Emperador cristiano), pero pronto los reyes de varias naciones se independizaron del Emperador, mientras el Papa fue ampliando su función rectora, apareciendo como portador de una potestad suprema, de la que derivan todas las restantes potestades cristianas, como doce todavía el Código de Derecho Canónico (CIC 332).

El poder político de los emperadores fracasó pronto y surgieron los estados nacionales, con autonomía plena, de manera que Europa se convirtió hasta hoy en campo de batalla y parlamento de muchas naciones y estados. Por el contrario, el poder universal del Papa se mantuvo y creció, como vértice de la jerarquía cristiana, afirmando que Cristo le había concedido todo poder, directamente, de forma que sólo él, podía concederlo (=delegarlo) a los restantes obispos con su clero y, por medio de ellos, a los fieles, conforme a una visión piramidal (en una línea de platonismo y feudalismo eclesiástico).

En un momento dado, algunos papas como Inocencio III (1198-1216) y Bonifacio VIII (1294-1303) quisieron imponer su autoridad universal sobre emperadores y reyes, pero los reyes, especialmente el de Francia, se les opusieron, reivindicando su poder autónomo, de forma que desde entonces los papas no han podido convertirse, ni aunque lo quisieran, en supra-reyes de Europa. Se impuso así de hecho una diarquía, dos “poderes” distintos, aunque las consecuencias de esa distinción y desigualdad sólo se hayan desarrollado plenamente en tiempos posteriores.

Los papas debieron pactar con los reyes, pero no pudieron (o quisieron) hacerlo con otras comunidades religiosas, de manera que su “toma de poder” hizo inevitable la ruptura con la Iglesia Oriental (vinculada a Bizancio), iniciándose un cisma donde cada parte acusa a la otra de separación:

Los occidentales dirán que fue Oriente quien se escindió (no aceptando el primado básico de Roma);

los orientales responderán que se separó Occidente, inventando un primado y papado que no es evangélico, ni había existido previamente.

Sea como fuere, la ruptura fue lamentable y se materializó el año 1054, cuando el cardenal Silva Cándida depositó en Santa Sofía de Constantinopla una bula papal, condenando al patriarca Miguel Cerulario, “pues cualquier grupo de personas que no esté de acuerdo con Roma, ni se someta a su poder, se aleja de la iglesia”.

Las iglesias de Oriente habían mantenido relaciones bastante fluidas con el Papa, a quien aceptaban como primus inter pares (primero entre iguales), garante de unidad y recta doctrina. Pero eran autónomas en su administración y vida interna, con su unidad colegial, expresada en los siete primeros Concilios Ecuménicos, celebrados siempre en Oriente (del 1º al 2º de Nicea: 325 y 787). Pues bien, a partir del siglo IX las cosas empezaron a cambiar. La iglesia de Roma, Patriarcado de Occidente, que conservaba la memoria de Pedro y Pablo, había empezado a recorrer otro camino, con sus Estados Pontificios y su teología del poder, como indicaron las controversias con patriarca Focio (858-895), que se resolvieron de un modo aún aceptable (Concilio de Constantinopla IV: 869-870). Pero las líneas se fueron separando, por poder más que por doctrina (sobre el Espíritu Santo), de manera que, al final de un proceso de malentendidos Roma y Constantinopla se excomulgaron mutuamente.

Éste fue el primer fracaso del Papado como Poder Universal, incapaz de mantener la unidad de los cristianos de Occidente (Roma) y Oriente (Bizancio). La herida aumentó con las rapiñas de los cruzados latinos (romanos) que, en los siglos XII y XIII, con bendición de Papas poco ecuménicos, para “liberar” Palestina de musulmanes, ocuparon amplias zonas del oriente ortodoxo y el año 1204 conquistaron y saquearon Constantinopla, imponiendo su patriarca, sin tener en cuenta la autonomía de la cristiandad oriental.

Esa separación (causada, en parte, por los papas) pudo tener consecuencias positivas, permitiendo que la iglesia de occidente recorra sus caminos arriesgados de creatividad cultural y misión universal…y que las de oriente, más ancladas en una sacralidad antigua, sin Renacimiento e Ilustración (siglos XVI-XVIII), hayan conservado y desarrollado tradiciones muy ricas, que se habrían perdido bajo Roma . (1)

b. Europa occidental, creación de la Iglesia romana

Paso a la parte occidental de Europa, vinculada a Roma, de Escandinavia a Italia, de Polonia y Austria hasta España y Portugal. En ese momento, Asia Menor dejaba de ser Europa (y el Norte de África), mientras muchos países eslavos (de Rusia a Serbia), con los rumanos y griegos caían en manos musulmanas, aunque conservaron su identidad social y religiosa. Sólo a partir del siglo XVII (Rusia) y XIX esos países del oriente recuperaron su plena independencia y han podido contribuir al despliegue del conjunto de Europa.

Volvamos atrás. Mientras el Imperio militar y político de Roma (destruido oficialmente el 476 d.C.) agonizaba en Occidente, iba creciendo la Iglesia, portadora no sólo del evangelio, sino valores imperiales, con un Papa elevado como signo y portador de unidad supranacional. De esa forma, la iglesia romana llegó a pueblos y lugares donde el Imperio no había llegado (germanos del norte, eslavos del este), ofreciendo su evangelio y su experiencia social (romana) a las naciones bárbaras.

El proceso de “romanización” (complejo y conflictivo) ha tenido costes, pero también grandes valores, y así podemos tomarlo como referencia de la construcción de Europa. La Iglesia llevó la cultura “clásica” a los pueblos de Europa, con su Latín, su Derecho Romano y su experiencia del valor de la persona; como he dicho, en ciertos lugares y momentos pareció que ella quería convertirse en único poder, con un Papa como autoridad siempre más alta y en el fondo única. Sin embargo, como he dicho, ese intento no triunfó, pues ni el Imperio ni menos los reyes posteriores, de manera que se mantuvieron dos poderes y razones diferentes (Iglesia y Estado):

‒ Razón religiosa. Un Papa que se hiciera señor temporal, con más poder que los restantes poderes estatales, iría en contra de la tradición y de la historia cristiana. En esa línea, la limitación del poder eclesiástico (que no pudo hacerse “único”) no surgió sólo por razones externas (por oposición de los poderes políticos), sino por exigencia del evangelio.

‒ Razón política. Emperadores y reyes reivindicaron su autonomía frente a la Iglesia, con su propio poder. No se sintieron unos simples delegación del Papa y los obispos, sino representantes de la racionalidad social humana (es decir, del mismo Dios entendido como autoridad), en una línea que empalma con el Imperio romano (que existía antes y fuera del cristianismo).

Este ha sido un descubrimiento práctico esencial de la Edad Media cristiana. El mismo evangelio del Papa, unido a la cultura romana y griega, daba autonomía política y racional a príncipes y reyes, no sólo al Emperador Romano-Germánico. Esa dualidad inquieta de Papa y Emperador, obispos y príncipes, forma parte irrenunciable de la esencia de Europa. Ni el Papa pudo imponerse sobre los príncipes, ni los príncipes pudieron (ni quisieron) tomar el poder del Papa. Surgió así una división, que, de formas distintas y a través de luchas a veces dramáticas, ha desembocado en la Revolución Francesa (donde se ratifica la autonomía del “brazo” secular, en forma burguesa). Hubo así dos poderes autónomos pero implicados, cada uno en relación al otro (Iglesia y Estado) . (2)

Europa es más que el papado (cristianismo occidental) y más que el imperio de los francos o germanos (con los estados nacionales), pues ha surgido a través de un proceso convergente donde han influido muchos pueblos y tradiciones, como espacio de encuentros políticos y religiosos, un parlamente histórico, donde la unidad no se ha logrado por imposición ni dominio del más fuerte, sino por diálogo múltiple, del que quedaron excluidas (por un tiempo) la iglesia de Oriente, en manos musulmanas .

En ese contexto debemos añadir que la Europa “secular” (independizada de la Iglesia), no tiene por qué ser anti-eclesial, ni mucho menos anti-cristiana, sino que la misma separación puede convertirse en medio para una más alta presencia del evangelio en la sociedad. Sólo una Iglesia que renuncia al poder civil (a todo poder) podrá ofrecer con claridad y fuerza su experiencia de evangelio, en una línea que a la tradición musulmana le cuesta mucho más reconocer y aceptar.

c. Los límites de Europa, y el Islam

No son límites geográficos (aunque los haya), ni puramente religiosos (aunque existan), sino de presencia político-social. Como he dicho, el judaísmo se había convertido en religión nacional privada (aislada), y así ha podido mantenerse (aunque con problemas) entre los pueblos de Europa. Por el contrario, desde el siglo VII d. C. (año 630, conquista de la Meca; años 638-642, conquista de Jerusalén, Siria, Persia y Egipto), los musulmanes se han configurado como sociedad unitaria, donde lo religioso y lo político tienden a unirse de un modo indisoluble. Es evidente que el Islam tiene grandes valores, pero al no haber separado orden civil y religioso, al no haber realizado un proceso de racionalización intelectual y social, ha quedado por ahora fuera del espacio europeo, tal como aquí lo estoy desarrollando.

Europa ha desarrollado una filosofía y una ciencia autónoma, con instituciones políticas y sociales (estados, sistema capitalista), independientes de la religión y las iglesias, por imperativo del mismo cristianismo, que así puede influir mejor.

Por el contrario, los países musulmanes no han logrado (ni buscado) esa separación, de manera que han seguido siendo “teocráticos”. En ese contexto, al quedar bajo dominio musulmán, algunos países que habían sido cristianos y podían ser europeos (Norte de África, Cercano Oriente) han quedado de hecho, al menos por ahora, fuera de Europa, pues carecen de libertad racional y religiosa que posibilite el surgimiento de una sociedad civil autónoma.

Sólo puede hablarse de Europa allí donde la religión actúa como fermento de experiencia superior alta (sin imposición social), y la política se expresa en formas democráticas (de tipo modo racional, organizadas por diálogo y consenso), abiertas en igualdad a todos, sea cual fuere su religión.

Como vengo diciendo, también Europa había vinculado religión y política de un modo impositivo: Los obispos del oriente bizantino habían asumido poderes y honores políticos y el Papa (que desde el 375 es Pontifex Maximus, un título imperial) quiso imponer su autoridad absoluta; pero Europa y las iglesias recuperaron (con dificultades) la experiencia de los tres primeros siglos cristianos, separando sociedad civil e iglesia, distinguiendo, sin traumas ni opresiones, ciencia y fe, estado y religión, política e iglesia.

Ese proceso ha sido largo y doloroso. Del siglo V al X, los cristianos habían ido sembrando un camino de humanidad y cultura en el vacío creado por la caída del Imperio Romano de Occidente. Para realizar su tarea, ellos crearon comunidades mesiánicas y sociales, abiertas a todos (a diferencia del judaísmo) y organizadas de un modo social, pero sin conquistar como Iglesia el poder, ni convertirse en imperio sagrado. Así asumieron las tradiciones del entorno (económicas, sociales y culturales, familiares y administrativas), buscando formas de convivencia y comunión civil (no eclesiástica), instituciones racionales autónomas, de tipo jurídico y político, administrativo y económico.

De esa forma, los cristianos de Europa promovieron una racionalidad intelectual y social donde cupieran por igual todos los hombres, cristianos o no cristianos. Por el contrario, al menos en conjunto, el Islam no quiso establecer esas distinciones, ni pudo separar vinculación político/social y religiosa.

Por eso, en su forma histórica, quedó hasta hoy fuera de Europa. A lo largo de varios siglos (del VIII al XIV), mientras los cristianos no habían llevado a sus últimas consecuencias sus principios de autonomía social y libertad religiosa, los musulmanes podían parecer más desarrollados y cultos, en un arco geográfico extendido de Bagdad a Córdoba. Pero luego, el occidente europeo de fondo cristiano recorrió un camino de fecundación y separación de poderes, que ha permitido el surgimiento del mundo actual, abierto a la comunicación entre todos los hombres y los pueblos.

Hubo episodios dolorosos e injustos, como las cruzadas del siglo XII (a pesar del intento de diálogo de Francisco de Asís en su visita al Sultán de Egipto, año 1219) y las conquistas turcas de los siglos XIV y XV, con la destrucción del Imperio Bizantino y la sumisión del oriente cristiano. A partir de ellos no puede hablarse de un Islam europeo. Ciertamente, el Islam tuvo momentos de gran cultura y cierta libertad, pero allí donde se estableció con poder (África Norte, Asia Menor, Siria, Mesopotamia) lo que podía haber sido espacio europeo de libertad social y separación de Iglesia-Estado, en la línea que estoy evocando, ha venido a ser una cultura y sociedad uniformada, sin autonomía social, ni verdadera libertad racional y religiosa como la de Europa.

Ciertamente, hay millones musulmanes en los países Europa, pero sólo gracias a que esos países, de fondo democrático cristiano, les ofrecen un espacio de libertad. Si un país europeo actual (por ejemplo Francia) se hiciera políticamente musulmán, imponiendo la sharía (un tipo de orden social religioso) dejaría de ser europeo. De los países “dominados” antaño por el Islam, sólo España ha logrado recuperar su identidad europea (con métodos ambiguos, que ahora no podemos valorar), abriendo de hecho (aunque con retraso de cinco siglos) un espacio de libertad en el que ahora (siglo XXI) pueden convivir en igualdad y libertad cristianos y musulmanes (sobre un sustrato cultural cristiano).

En contra de eso, los países del Norte de África (desde Egipto al Magreb), que habían sido durante siglos cristianos y europeos, en el sentido extenso de la palabra dejaron de serlo, a través de un largo proceso de islamización que aún sigue en curso (impidiendo la libertad de religión y la independencia social que ofrece el cristianismo europeo). Si España fuera oficialmente musulmana (gobernada por la sharía), no permitiría la existencia libre de cristianos (en contra de lo que hoy sucede: España permite no sólo la existencia de musulmanes de fuera, sino también la islamización de cristianos de dentro). Ciertamente, las cosas pueden cambiar (y cambiarán, espero), pero esa es hoy por hoy la realidad.

En este contexto resulta especial la excepción de varios países del Este (herederos del cristianismo bizantino) que cayeron en manos tártaras y turcas (de Rusia a Grecia, pasando por Serbia y Croacia, Rumanía, Bulgaria, Macedonia…) y corrieron por un tiempo el riesgo de perder su identidad europea y cristiana; pero la mantuvieron y recuperaron, gracias a que el imperio militar turco respetó el tejido social de las poblaciones dominadas (regidas por sus patriarcas cristianos), y no impuso la religión musulmana de manera consecuente, hasta su caída (siglo XIX y comienzos del XX) . (4)

Sin duda, los países musulmanes de la cuenca del Mediterráneo y del cercano oriente conservan elementos valiosos de la antigua Europa, y tienen otros propios, vinculados al Islam. Es más, el Islam puede cambiar en línea de racionalidad social y separación de poderes o espacios de vida (en religión y política), sin perder su identidad espiritual y sin caer en "riesgos" que, según muchos musulmanes, dominan actualmente de Europa. Pero, mientras no acepten y cultiven una libertad política, social y religiosa, los países musulmanes no podrán ser europeos (en su forma actual).

Algunos piensan que el proyecto europeo puede terminar agotándose, ante las nuevas presiones culturales, económicas y demográficas del momento actual. Pero, hoy por hoy, en sus formas extremas, el Islam no puede ser Europa, de la que salió no sólo por victorias militares de los reinos “cristianos” (España y Austria, Serbia y Rusia…), sino por la dificultad que los grupos musulmanes tuvieron para asumir los cambios de la modernidad, esenciales en Europa, con la separación respetuosa de estado y religión, y la democracia política y social. Sólo el día en que asuman de un modo consecuente esa separación podrán ser europeos, en el sentido actual del término o en otro más profundo, aún por venir . (5)

NOTAS

(1) En este contexto resulta ejemplar y prometedora la Carta Apostólica de JUAN PABLO II, Orientale lumen, del 2 de mayo de 1995. Edición virtual: http://www.google.es/search?hl=es&q=Orientale+lumen&meta=. La apertura universal de Occidente proviene del papado, pero sometidas al papado las iglesias de Oriente habrían desaparecido. Por eso ha sido buena la separación, si conduce ahora a una forma de unidad más alta.

(2) El obispo de Roma fue adquiriendo un inmenso poder sobre la ciudad y su entorno, de tal manera que a la caída del Imperio Romano de Occidente (año 476) se convirtió de hecho en la máxima autoridad, bajo dominio alternativo de bizantinos y godos (ostrogodos, lombardos), hasta que los reyes francos, Pipino y Carlomagno (a partir del 756 d. C) “liberaron” a los papas del dominio bizantino-ostrogodo y les concedieron una autonomía real, como señores políticos y gobernantes sobre un territorio variable, pero significativo en el centro de Italia, e incluso en Francia. Los papas aceptaron el poder civil, haciéndose en la práctica “reyes”, para salvaguardar su independencia religiosa, y así fueron reconocidos de hecho por los reinos y estados de occidente, hasta 1870 en que el Estado Italiano conquistó por la fuerza los Estados Pontificios.

(3) En la actualidad la división religiosa no es impedimento para que los países de tradición ortodoxa se integren en Europa. Por otra parte, sin un ejercicio fuerte de ecumenismo real ente católicos, ortodoxos y protestantes resultará difícil la construcción de una Europa unitaria en su multiplicidad. En este contexto hay que mantener el principio básico de separación y fecundación mutua de poderes: uno político (la racionalidad del estado y de las instituciones internacionales) y otro religioso (el cristianismo como religión de libertad, sin que ninguna confesión se quiera imponer sobre las otras). Cf. Y. M. Congar, La conciencia eclesiológica de oriente y occidente del siglo VI al XI, Herder, Barcelona 1963.

(4)Por eso, la unidad actual de Europa es una unidad de fondo cristiano, aunque con grandes cuestiones abiertas: (a) La división entre el occidente (más romano) y el oriente (más griego/bizantino) y también entre el norte (más protestante) y el sur más católico. (b) La situación de Rusia, con su gran “imperio” asiático (siberiano) y su influjo especial en el mundo eslavo. (c) La pretensión de Turquía, que quiere formar parte de Europa, sin cambiar quizá la presión social del Islam.

(4) He tratado del tema en Monoteísmo y Globalización, Verbo Divino, Estella 2002, y en Las Grandes religiones. Historia actualidad, Tempora, Madrid 2003.