Aires del Adviento

El Adviento interpela a toda la Iglesia, porque es signo del Reino escatológico, al que vestirá de tiros largos la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. «Con el Adviento –son palabras de san Juan Pablo II- comienza, por así decir, siempre de nuevo ese cortejo de todos los corazones humanos hacia Cristo, que les revela el misterio del Padre y de su amor» (Ángelus del 30.11.1980). No se olvide, sin embargo, que revelar el misterio del Padre y de su amor conlleva que el Adviento sea de contextura bipolar, porque si hay un movimiento de ese cortejo de todos los corazones humanos hacia Cristo es porque antes se ha visto precedido por la promesa de venir también el propio Hijo de Dios hacia todos los corazones humanos. En cierta manera, pues, un movimiento recíprocamente reflejo.

Teología en mano, podemos asegurar que es éste también tiempo litúrgico de preparación para la venida de Cristo a Belén como preludio de la segunda y definitiva a la que me acabo de referir. Dos, pues, son las palabras clave con que surcar los cielos azules de esperanza de este breve tiempo, a saber: preparación y venida. La liturgia del Adviento se sustancia en la catequesis preparatoria de la segunda venida a base de lecturas alusivas a la primera en carne mortal. Cumple sencillamente, pues, ocuparse del Adviento de la Iglesia y explicarlo en función del Adviento de Israel.

Si la Navidad es tiempo del Emmanuel (o sea, del Dios con nosotros), el Adviento, en cambio, lo es del Señor cercano, según resume san Pablo con frase maestra: Dominus enim prope est (Flp 4,4). Si la Navidad es el tiempo de la Caridad poseía, el Adviento lo es de la Caridad esperada, es decir, de la Esperanza. O mejor aún: de la espera en esperanza. Ninguna operación más aparente para poder atisbar el sentido litúrgico de cuanto aquí se dice que adentrarnos en el llamado Adviento de Israel.

Israel se preparó durante siglos y siglos a la venida del Mesías: todas las primeras lecturas de los domingos de este tiempo breve refieren, de hecho, detalles de tales preparativos. La voluntad de la sagrada Liturgia es deducir de esos detalles enseñanzas preciosas para el Adviento de la Iglesia: Isaías y Juan Bautista van a ser los personajes encargados de suministrar material. Cosa cierta y sabida es que este Ciclo B que ahora da comienzo nos ofrece mayoritariamente las perícopas del evangelio según san Marcos, el más antiguo de los cuatro evangelios y también el más breve; esta es la razón por la que en algunos domingos de este ciclo se recogen pasajes del evangelio según san Juan. Entiende por perícopa la RAE un «Pasaje de la Biblia que se lee en determinadas ocasiones del culto religioso».

Atribuido a san Marcos, discípulo de san Pedro, sobrino de Bernabé y compañero de san Pablo en sus viajes apostólicos, su evangelio se caracteriza por comenzar con la vida pública de Cristo y por destacar que en Él se cumplen las antiguas profecías. Los expertos se inclinan a suponer que los destinatarios de este evangelio serían cristianos provenientes del paganismo y desconocedores de las costumbres y tradiciones judías. De ahí que este escrito tenga como objetivo principal responder a la pregunta «¿Quién es Jesús de Nazaret?». En realidad, los días que discurren, lo mismo en Adviento que en Navidad, tienden a destacar precisamente la identidad del Mesías y, en consecuencia, del propio Cristo.

Este ciclo B resulta –no podía ser menos-- un canto al Adviento de espera, conversión y esperanza: espera-memoria de la primera y humilde venida del Salvador en nuestra carne mortal; espera-súplica de la última y gloriosa venida de Cristo, Señor de la historia y Juez universal; conversión, a la cual invita con frecuencia la Liturgia de este tiempo, mediante la voz de los profetas y sobre todo de Juan Bautista: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos» (Mt 3,2); y esperanza gozosa de que la salvación ya realizada por Cristo (cf. Rm 8,24-25) y las realidades de la gracia ya presentes en el mundo lleguen a su madurez y plenitud, por lo que la promesa se convertirá en posesión, la fe en visión y «nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es» (1 Jn 3,2).

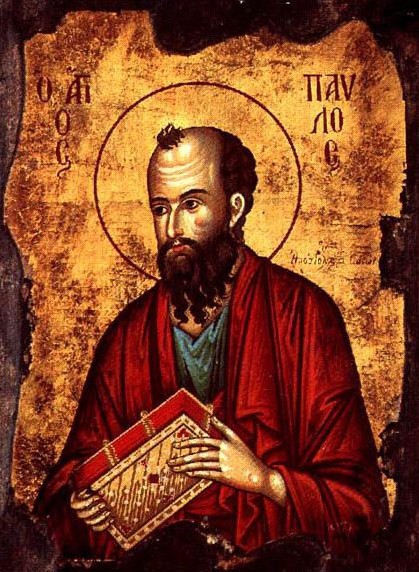

De hacer la primera teología de estos datos del Antiguo Testamento se encargó san Pablo, a quien pertenecen las segundas lecturas dominicales. Y el Apóstol de las Gentes, que sabía lo que se traía entre manos en cuestiones de universalidad del mensaje salvífico, fue dejando en sus cartas, aquí y allá, puntos merecedores de un desapasionado y sereno planteamiento teológico. Echemos un vistazo.

Jesucristo vino, viene y vendrá a la humanidad. Mistéricamente analizado, es un perpetuo Adviento para la humanidad. En Él está la clave de nuestra esperanza y de nuestra Pascua escatológica. La Iglesia pretende concienciarnos de tan sublime doctrina mediante la proclamación litúrgica de los textos del Adviento de Israel, al cual, lo mismo que al de la Iglesia, debe corresponder nuestro Adviento personal, ascético y vivencial, es decir, un Adviento intimista y personal que consiste en hacer vida nuestra de cada día la realidad gozosa de la espera mesiánica. El gran problema lo provocan estos dos polos de imposible compaginación: a) La vida cristiana debe ser en la Iglesia de hoy signo de ese Jesús que ha de venir, y, por tanto, de la exigencia de vida cristiana, esto es, del sacrificio que tal venida pide al cristiano comprometido para continuar siendo signo; y b) La mentalidad existencial del hombre moderno, para el que lo importante no es ser, sino tener.

El reto, en consecuencia, está servido: de una parte, el cristiano llamado a dar testimonio de un Cristo que vendrá; y de otra, el hombre a quien la parusía del Señor le suena a mito o cuento de hadas, la teología del tiempo, dada su mentalidad pelagiana, un reclamo pseudo-maniqueo, y el mesianismo de Jesús un dato histórico pasado y punto menos que trasnochado o perdido en el reino de las galaxias. Urge, pues, dar con las pautas de un adviento existencial. Veamos algunas de estas pautas.

1) Caminar hacia Dios. De ningún modo ha de entenderse el Adviento como espera en quietud. Se trata, más bien, de una espera en esperanza, esto es, de un esperar caminando, y de un caminar esperando, pero ambas acciones siempre hacia Dios. Dios viene a mí en la medida que yo voy hacia Él. Traducido a lenguaje teológico habría que decir: Dios me da su gracia en la medida que yo soy capaz de recibir esa gracia, o sea, según la capacidad de mi espíritu receptivo. En otros términos, Dios me llama (= me da su gracia) para que yo responda (= corresponda con mi disposición a colaborar con la gracia). «Me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara a los gentiles» (Gal 1,11). De modo que «las Iglesias cristianas de Judea –precisa Pablo-- alaban a Dios por causa mía» (Gal 1,24).

2) Caminar «a la luz del Señor» (Is 2,5). O simplemente, a la Luz, puesto que el Señor es luz, y «luz sobre toda luz», o «Luz de Luz» (Credo). Una luz «que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo» (Jn 1,9), ya que Él es «la luz del mundo» (Jn 9,5), también de los que no la reciben (cf. Jn 1,11;1,4b- 5). Caminar, pues, significa para san Agustín progresar por el camino de la Palabra de Dios (cf. Sermón 82, 15), ya que el camino es esta vida (cf. Sermón 9,2), es la fe (cf. Sermón 27,6), es la Iglesia (cf. Sermón 346 B,3), y es Cristo. Caminar «a la luz del Señor», a la luz de la Escritura (Sermón 49,3), mirando a Cristo (Sermón 75,10), con el corazón en la luz del Señor, en lo alto (Sermón 187,4; 359 A, 1), ya que a Dios no se va con pasos, sino con afectos (cf. Sermón 306 B,1; 344,1).

Las calles de las principales capitales del mundo están ya extraordinariamente engalanadas con luces multicolores apuntando a la Navidad. Pero cuidado: porque sería quedarse en un plano humano y material admirar dicha luminotecnia desde el aspecto puramente estético. Si la Palabra de Dios nos induce a sublimar lo que vemos en el entorno, inclusive hasta lo más vulgar, cuanto más lo que por sí mismo es ya hermoso y sublime de suyo. Para un hombre lleno de Dios, contemplar ese espectáculo navideño será el puro gozo de abismarse en la Luz de Dios. Y conste que la pauta viene de la misma Liturgia: una de cuyas espléndidas definiciones navideñas reside en la luz (Belén, los Magos -la estrella-; el Prólogo de San Juan: «Era la luz de los hombres, y la luz, en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la acogieron» [Jn 1,4b-5]). La acogida es, pues, el paso necesario para el testimonio.

3) Dar testimonio de la luz. Vivir el Adviento conlleva no sólo caminar a la luz del Señor, sino dar asimismo testimonio de la luz. Admirable ejemplo aquí es el Bautista, que «no era él la luz, sino quien había de dar testimonio de la luz» (Jn 1,8). Para lo cual se requiere dejar «las actividades de las tinieblas y (pertrecharse) con las armas de la luz» (Rom 13,12b). Brevemente dicho: conducirse como en pleno día, «con dignidad» (Rom 13,13), revestidos de Jesucristo y no dejándose arrastrar de los malos deseos (cf. Rm 13,13-14). Estas palabras representaron, en la vida de san Agustín, como el punto geodésico de la más apasionante singladura del peregrinar humano: el de su conversión y conversión del Tolle, lege, o sea la típica conversión a la vida monástica.

Lo que antecede, por tanto, supone para nuestra vida cristiana un reto constante a evangelizar como Juan Bautista, o sea siendo precursores, preparadores de los caminos del Señor. Implica también el saber aprovechar, en nuestra técnica catequética y evangelizadora, el precioso recurso que la vida pone a nuestro alcance: o sea, la luz, el arte, la palabra, el gesto, la idea, la vida. Dar, en fin, testimonio con palabras, sí, pero ante todo con la vida. El hombre de hoy tiende a creer sólo lo que ve: ya Pablo VI se cuidó de puntualizar que el hombre de hoy acepta al que predica en tanto en cuanto el predicador cumple lo que predica. Lo cual así dicho, nos induce a poner rumbo a la meta suprema del verbo testimoniar, que es Cristo.

4) Dar testimonio del mesianismo de Cristo. Hay en el Adviento una escena donde se recoge el diálogo de la embajada de Juan Bautista con Jesús (Mt 11,2-19). Salen nítidas de ella dos partes: 1ª) quién es Jesús; y 2ª) quién es Juan. La importancia de ambas estriba en ser Jesús quien las responde. En la 1ª (¿Eres tú el Mesías? le habían preguntado a Juan en otra embajada del Sanedrín), con esta escueta e implícita confesión de mesianismo: «ciegos ven, cojos andan, leprosos son purificados» (vv. 4s), etc. Era lisa y llanamente como decir: «estáis ante las obras propias del Mesías, y dichas obras son las que yo hago, son obras mías». Luego… Muy lerdo hay que ser para no sacar la consecuencia lógica. En cuanto a la 2ª (¿quién es Juan?), también es Jesús quien responde, ahora expresamente a un interrogatorio por él mismo abierto: ¿qué salisteis a ver en el desierto?: «Este es de quien se ha escrito: 'Mira que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará su camino delante de ti'» (Mal 3,1). Y también: «En verdad os digo, no ha surgido entre los nacidos de mujeres uno mayor que Juan el Bautista; mas el menor en el reino de los cielos, es mayor que él» (Mt 11,10-11).

El hecho de que san Mateo unifique estas dos perícopas indica que son complementarias: no es posible, por tanto, entender a Jesús sin Juan, su Precursor; ni a Juan sin Jesús, que es quien le ilumina y le hace ser quien es. Juan era la voz, pero Jesús es la Palabra, dirá con sagacidad san Agustín. Pero a la vez, nótese bien, que es mayor la realidad del nuevo Reino instaurado por Jesús que todas las promesas del Antiguo Testamento referidas a dicho Reino. Más aún: que a la postre, la grandeza hay que medirla no por las cualidades intrínsecas de uno mismo (Juan), sino por la participación en el Reino de Dios (su vinculación a Jesús).

Traducido a nuestra vida de predicadores-precursores de la Buena Nueva, significa agregar que nosotros no predicamos en el desierto, y que cuanto hagamos tendrá siempre un secreto refrendo en el corazón de Dios. Juan, al fin, era la voz que clama en el desierto, pero en ese desierto hubo resonancias que llegaron hasta el propio Jesús, y refrendos del propio Jesús hacia el apostolado de Juan. Y en este mismo orden de cosas, denota de igual modo que somos también nosotros, como Juan, precursores de un Cristo cuyos signos de mesianismo subsisten en este siglo XXI todavía primerizo y recental (hay que saber leer entre líneas, y descubrir en los signos de los tiempos, los del mesianismo de Cristo). También nosotros hoy, comprometidos con las exigencias del Reino de Dios, podemos contribuir a que los cojos anden, los ciegos vean, y los hambrientos sacien su hambre.

La función de Juan Bautista, el Precursor, tiene que seguir ejerciéndose hoy por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y los laicos, componentes ellos también del Pueblo sacerdotal. A unos corresponderá exponer, a otros acatar; a otros enseñar; a todos amar. La embajada de Juan Bautista, por otra parte, revela en el preso de Maqueronte una santa inquietud. La misma que hoy demanda de nosotros la Iglesia, y de la Iglesia el mundo contemporáneo. Porque Jesucristo continúa, hoy como entonces, revelándose y mostrándose a los hombres. Se necesita precursores que dispongan sus caminos, que allanen las depresiones, que terraplenen los desniveles, que faciliten y cuiden sus sendas. Sencillamente dicho, todos estamos llamados a ser heraldos de la Palabra de Dios.

5) Dar testimonio con alegría. Pero darlo a sabiendas de que el Señor está cerca: Dominus enim prope est (Flp 4,5). El Adviento es tiempo de alegría por la inminencia de la llega de Jesús. Cercanía temporal, proximidad de la fecha en que los cristianos serán liberados. Porque él viene «para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4). Por eso, el mensaje del Adviento abre la esperanza, ilumina el corazón y enciende la gozosa alegría en el alma, ya que «nos recuerda que la gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al hombre, es más poderosa que el pecado» (san Juan Pablo II).

Baruc, Isaías, Sofonías, hablan en el Adviento a un pueblo derrotado, maltrecho, con las cicatrices babilónicas en la piel, con la sombra de la esclavitud en sus ojos. Un pueblo desesperanzado, al borde del abandono de su fe en las dos instituciones más sagradas (monarquía y sacerdocio). Estos profetas, sin embargo, ponen a Israel en pie, anuncian la inminencia de un libertador, de un mesías que vendrá a implantar la justicia. Recurren a las metáforas de mayor expresionismo estético. Todo ello rematado con la llegada de Jesús, del Mesías, que, lleno de alegría, exclama al leer a Isaías en la sinagoga: «El Espíritu del Señor está sobre mí; me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres» (Is 61,1). San Lucas, por su parte, añade al relato de la predicación de Juan: «exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia» (Lc 3,18).

Bueno será disponer el corazón al Adviento a base de su primer requisito, a saber: asumir sobre todo que predicar, exponer, explicar, analizar, decir cosas del Adviento es, sencillamente, anunciar la Buena Noticia. Lo que no es poco. Pero hay más. Este anuncio de la Buena Noticia exige predicar optimismo, y esperanza, y alegría. Ante todo, esto: optimismo, pero vivido rebosando alegría. Y no cualquier alegría, no: que este vocablo resulta no pocas veces equívoco. Se trata de alegría en el Señor. Lo exhorta genialmente san Pablo: Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est (Flp 4,4). San Agustín nos echa una mano todavía para entender lo que dejó dicho para siempre su alma gemela san Pablo: «Si se dice esto, no es porque no debamos alegrarnos mientras vivimos en este mundo, sino para que, mientras nos hallamos en él, nos alegremos ya en el Señor» (Sermón 171,1).