A salto de mata - 13 Manifiesto 82

La vida, cielo e infierno

“No somos los mismos de antaño” es una frase socorrida para certificar los enormes cambios que va produciendo en nuestra vida el transcurso del tiempo. Habiendo sido nietos e hijos, nos hemos convertido en padres y abuelos. Cada cambio se produce en su momento, en su tiempo. Mientras que la experiencia de padre produce una sensación de poderío creativo, tal vez lo más característico del abuelo sea, sobre todo cuando se rebasa la media estadística de vida, como es mi caso, que ya no se trabaja sobre una mesa de proyectos sino sobre una cuenta de balances a la espera de cuadrar, como se pueda, enrevesadas cuentas para que el resultado no resulte demasiado calamitoso. A tan alta edad, la perspectiva de la vida cambia por completo al aquilatar y purificar la valoración de cuanto se hace: la ilusión juvenil ha dejado paso a la medición realista, y la anchura de miras, a la estrechez de un severo enjuiciamiento honesto. Cómo se ven las cosas a mi edad es la reflexión que hoy estoy compartiendo con los sufridos y esforzados seguidores de este blog.

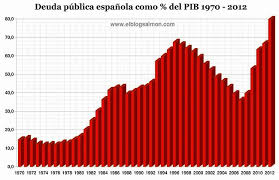

Salvo que uno haya cerrado la cremallera de su mente y se consuele con una nimiedad tan pobre y destemplada como la de “que me quiten lo bailao”, dejando pasar despreocupado el tiempo hasta que llegue la última bocanada de aire, la mirada hacia atrás es forzosamente desalentadora: lo poco que uno ha hecho frente a lo mucho (eso parece) que han logrado otros, le hace sentir que, en hablando de talentos evangélicos, no solo no multiplicó los cinco o los dos que recibió, prestados ciertamente a un interés muy alto, sino que tampoco guardó cuidadosamente el único recibido para no malgastarlo y, cuando menos, poder devolverlo intacto en su momento. Se da cuenta entonces de que ha caminado por terreno resbaladizo, de que se ha entrampado y de que lo único que le queda a resultas de todo ello es una deuda personal tan inabordable como la actual deuda pública española. Mirando con ojos claros hacia atrás, apenas puede hallar algo propio de algún valor, algo digno de admiración ajena. Francamente, siento que me acerco a marchas forzadas al punto crítico de rendir cuentas y de que el resultado de mi balance es insoportablemente deudor.

En el terreno de la fe, a uno le aterra haberse situado conscientemente en el filo de la navaja y empecinado en seguir caminando por él a lo largo de los años, con lo fácil y confortable que habría sido arremolinarse cómodamente en el sofá de una fe acrítica, milimétricamente definida en dogmas rigurosamente incuestionables, siguiendo la trillada senda de la manada obediente. ¡Con lo agradable, fácil y próspero, que resulta dorarle la píldora a los "superiores" y limitarse a decir “amén”! Si somos incapaces de variar siquiera un poquito la loca marcha del mundo en que vivimos a pesar de lo mucho que nos hace sufrir, ¿es cuerdo albergar la más mínima esperanza de variar algo la frustrante marcha de nuestra atormentada Iglesia a base de restregarle constantemente la realidad de sus pecados y de su empecinado proceder obsoleto, y de sacarle los colores al comparar su comportamiento con las más elementales exigencias evangélicas que ella misma dice mantener y predicar? Los mismos intereses que hacen que el mundo sea tan complicado y perverso hacen que la Iglesia apenas permita algunos retoques epidérmicos en su ser y en su proceder. Me refiero al dinero, al poder y al prestigio. Y, sin embargo, el Evangelio no puede menos de seguir apuntando a la renuncia, al servicio y a la entrega hasta el grado heroico de la cruz.

Lo cierto es que, mirando hacia atrás desde la edad en que me toca hacerlo, lo de “vanitas vanitatum” resulta palmario a la vez que fecundo y esperanzador. La perspectiva que se abre recoloca a uno en el lugar que nunca debería haber abandonado como personaje muy secundario en el conjunto de la historia de una Tierra de suyo tan insignificante en el conjunto de un gran Universo, pro efímero, transitorio. La conciencia clara de secundario e insignificante dibuja una atalaya desde la que es fácil entender a fondo que, tras mucho estudiar y estrujarse la cabeza, el mejor premio es lograr la suprema sabiduría de “saber que uno no sabe nada” y que la vida entera se resuelve, finalmente, en un único acto definitivo de suprema confianza que avoca a una esperanza radical. En otras palabras, “rien de rien” que sea exclusivamente propio. Sin haber aportado a este mundo nada que tenga algún relieve, como criatura que brota de un acto de amor gratuito y que al final de sus días se halla con las manos vacías, la conciencia de la propia existencia no solo se convierte en prueba apodíctica de la existencia de Dios (si yo existo, por fuerza tiene que existir él), sino también certifica que solo hemos nacido para incrementar el caudal de amor de la humanidad. A fin de cuentas, solo en el amor se concentran todas las esencias humanas y cristianas. Afortunadamente, el amor nos rescata de la nada que somos y nos redime de la nimiedad en que vivimos.

Por lo demás, resulta curioso ver a estas edades a no pocos que, aun sintiéndose ellos mismos al borde del abismo fatal propio, se regocijan porque están seguros de que pronto a otros muchos les van a ajustar las cuentas por sus tropelías. Su aparente vida muelle tiene que tener forzosamente un precio. Sin duda, la impotencia frente al triunfo aparente del mal en la vida va generando una dulce sed de venganza y avivando la seducción incuestionable de una horrorosa ley de talión, nunca doblegada del todo. Sin embargo, confieso que la actitud vengativa de todo juez de lo humano me desconcierta por completo. En contraste con tales enjuiciamientos, me limito a confiar en que, habiéndose cobrado ya la vida su tributo, el único juicio final justo al que todo hombre seremos sometido no puede ser más que de incondicional benevolencia. Cuando he dicho o escrito que “la vida es justa y ella sola se basta como cielo o infierno”, expresando así un axioma básico de mi forma de pensar y de enfocar mi propia vida, sesudos compañeros míos, extrañados, se han rasgado las vestiduras o echado las manos a la cabeza pensando que debo de estar ciego para no ver cómo los malos triunfan en todas partes y cómo todo lo malo les toca siempre a los buenos. Claro que, para entender bien lo que he dicho o escrito, es preciso no quedarse en las apariencias y profundizar en lo que acontece para descubrir la gran verdad que hay en el “no la hagas y no la temas”.

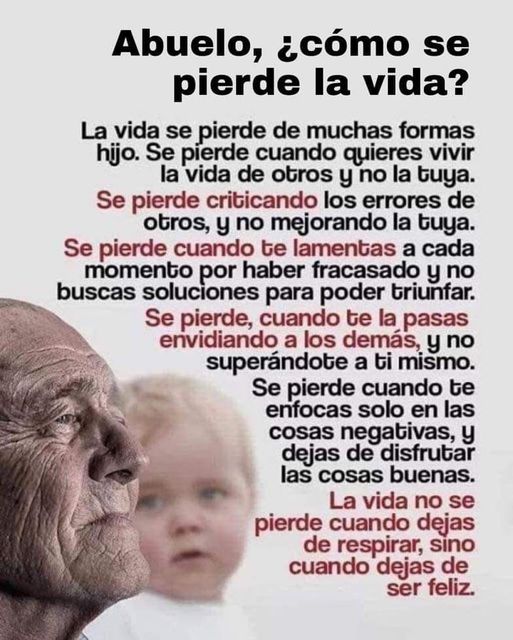

Como colofón, me complace compartir con los seguidores de este blog la foto que acompaña este párrafo, que ayer mismo recogí de Facebook. Justamente, es una conversación entre un abuelo y su nieto sobre algo tan importante como la pérdida de la vida, que ha sido el tema de nuestra reflexión de hoy. La vida se pierde, le dice el abuelo a su nieto, cuando no la vives, cuando te dedicas a criticar a otros, cuando no haces más que lamentarte, cuando te dejas dominar por la envidia y, en suma, cuando no eres feliz. Resumidamente, podríamos decir que la vida se pierde cuando la experiencia del vivir se reduce a una serie de comportamientos destructores, cuando se alimenta de contravalores. Como ya saben muy bien los seguidores de este blog, todo contravalor es destructivo, mortal. Muchos seres humanos mueren mucho antes de ocupar plaza en el tanatorio. Trayendo a colación una imagen dolorosa, consolémonos pensando que, al igual que no tiene alzhéimer la persona que busca las llaves del coche porque sabe qué es lo que ha extraviado y para qué sirve, quien a una edad como la mía se sigue cuestionando el sentido de su vida al plantearse crudamente su finiquito demuestra claramente que sigue vivo, que es lo que importa.