Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa

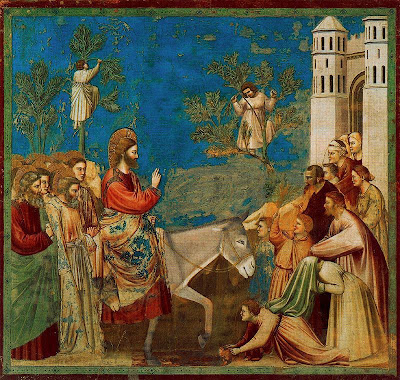

De igual manera que el Miércoles de Ceniza viene a ser el prólogo de la Cuaresma, en el Domingo de Ramos se ha de ver el pórtico de la Semana Santa. Lo afirma el Martirologio Romano: «Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo, como indica la profecía de Zacarías, entró en Jerusalén sentado sobre un pollino de borrica, y a su encuentro salió la multitud con ramos de olivos». La bendición de palmas y ramos y la festiva procesión de hosannas al Hijo de David, anticipan el triunfo de Cristo, el Rey pacífico y humilde que entra en la Ciudad Santa aclamado mesiánicamente.

Abrimos, pues, la semana en que Jesús se dirige hacia la culminación de su vida terrena. Sube a Jerusalén para cumplir las Escrituras y ser colgado en la cruz, ese trono desde el cual reinará por los siglos, atrayendo a sí a la humanidad de todos los tiempos y ofreciéndole la gracia de la redención. Sus fervientes seguidores harán de la Cruz, al paso de los siglos, una reliquia viviente, señal de elección y trofeo de gloria.

Dicen los evangelios que Jesús se había encaminado hacia Jerusalén con los doce, y que poco a poco se les había ido sumando una multitud creciente de peregrinos. Y san Marcos, que ya al salir de Jericó, la célebre ciudad de las palmeras y de tantos episodios evangélicos inolvidables allí vividos al paso del Señor, había una «gran muchedumbre» que seguía a Jesús (cf. 10,46).

Ocurre que, acabados estos ritos, la liturgia nos adentra en la celebración de los santos misterios, precedidos, como es de razón teológica y sucede en cualquier domingo, por la proclamación de la Palabra, cuyo Evangelio es hoy sustituido por la lectura de la Pasión en total cambio de escenario. Me limitaré a lo estrictamente procesional y festivo. Se omite a menudo, cuando atesora un contenido muy profundo.

Ya en la última parte del trayecto se produce algo singular, que no hace sino aumentar la expectativa sobre lo que está por suceder y que coopera, en resumen, a que la atención se centre más, si cabe, en Jesús. Al salir de Jericó, en efecto, hay sentado a la vera del camino un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el cual, apenas oye decir que Jesús de Nazaret está llegando, comienza a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí» (Mc 10,47). Tratan de acallarlo, pero en vano, hasta que Jesús lo manda llamar y le invita a acercarse. «¿Qué quieres que te haga?», le pregunta. Y él: «Rabbuní, que vea» (v. 51). Jesús le dice: «Anda, tu fe te ha salvado».

Bartimeo recobra inmediatamente la vista y sigue de cerca a Jesús (cf. v. 52). Mas hete aquí que, tras este signo prodigioso, acompañado por aquella invocación: «Hijo de David», un estremecimiento de esperanza cruza la mente de los oyentes y suscita en muchos una pregunta íntima: Este Jesús que va delante, ¿no será el Mesías, el nuevo David? Con su inminente entrada en la Ciudad Santa, ¿no habrá llegado tal vez el momento en que Dios empiece a restaurar ¡por fin! el reino de David?

A este punto, el ánimo de discípulos y peregrinos se deja ganar por el entusiasmo general: echan sus mantos encima del pollino; otros alfombran con ellos el camino de Jesús a medida que avanza a grupas del asno. Después cortan ramas de los árboles y comienzan a gritar las palabras del Salmo 118, antiguas palabras de bendición de los peregrinos que, en este contexto, se convierten en una proclamación mesiánica: «¡Hosanna!, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!» (vv. 9-10).

Esta alegría, por cierto, es un grito de bendición, un himno de júbilo: traduce la convicción unánime de que, en Jesús, Dios ha visitado a su pueblo y ha llegado, ¡por fin!, el Mesías deseado. Y todo el mundo está allí, con creciente expectación por ver, una vez que Cristo entre en su ciudad, en qué para aquello. Porque la cosa no puede irse solamente en suposiciones y vagos suspiros.

Y sí, la Escritura nos recuerda que el Mesías lleva a cumplimiento la promesa de la bendición de Dios, la que Dios había hecho a Abrahán, promesa que Israel siempre había tenido especialmente presente en la oración de los Salmos. De modo que, a la luz de Cristo, la humanidad se reconoce profundamente cubierta por el manto de la bendición divina, que todo lo penetra, lo redime, lo santifica y lo sostiene todo. Sale así a la superficie la invitación a mirar de manera justa a la humanidad entera, a cuantos conforman el mundo, a sus diversas culturas y civilizaciones. La mirada que el creyente recibe de Cristo es, por tanto, de bendición: mirada sabia y amorosa, tierna y pacífica, capaz de acoger la belleza del mundo y de compartir su fragilidad.

Los que aclamaban a Cristo como Rey de Israel tenían su idea del Mesías, sin duda, de cómo debía actuar el Rey prometido por los profetas y esperado por tanto tiempo. Era «su» idea. Pero una cosa era ser suya, y otra que hallase respaldo en las Escrituras. Porque días después, la muchedumbre de Jerusalén, en vez de aclamar, gritará a Pilato: «¡Crucifícalo!». La desilusión se había apoderado de la mayoría, en efecto, por el modo en que Jesús había decidido presentarse como Mesías y Rey de Israel. Cruce, pues, de realidades.

Este es precisamente el núcleo de la fiesta de hoy también para nosotros. ¿Quién es para nosotros Jesús de Nazaret? ¿Qué idea tenemos del Mesías, qué idea tenemos de Dios? Cuestión crucial, ésta, que, sin duda, no podemos eludir: estamos llamados a seguir a un Mesías que no nos asegura una felicidad terrena fácil, sino la del cielo, la eterna bienaventuranza de Dios. La pregunta, en consecuencia, pide paso: ¿Cuáles son los deseos más profundos que nos han empujado a celebrar el Domingo de Ramos? En la respuesta/as habrá de todo, seguro. Cosa de gustos.

¿Ha sido la procesión, quizás, algo más que una ceremonia? ¿Tiene que ver con nuestra vida? Para dar con la respuesta justa, urge antes clarificar lo que quiso / hizo el propio Jesús. Los Santos Padres han dicho que el hombre se encuentra en el punto de intersección entre dos campos de gravedad. Ante todo, está la fuerza que le atrae hacia abajo – hacía el egoísmo, hacia la mentira y hacia el mal; la gravedad que nos abaja y nos aleja de la altura de Dios.

Por otro lado, está la fuerza de gravedad del amor de Dios: el ser amados de Dios y la respuesta de nuestro amor que nos atrae hacia lo alto. San Agustín hizo de esta gran verdad un argumento célebre: el de su melodioso y hasta sinfónico Pondus meum amor meus; eo fero quocumque feror. («Mi amor es mi peso; él me lleva adonde soy llevado» [Conf. 13, 9,10]). El hombre se encuentra en medio de esta doble fuerza de gravedad, y todo depende del poder escapar del campo de gravedad del mal y ser libres de dejarse atraer totalmente por la fuerza de gravedad de Dios, que nos hace auténticos, nos eleva, nos da la verdadera libertad. Y no demos al olvido que Dios es amor.

El salmo procesional 23, que la Iglesia nos propone como «canto de subida» para la liturgia de hoy, indica algunos elementos concretos que forman parte de nuestra subida, y sin los cuales no podemos ser levantados: manos inocentes, corazón puro, rechazo de la mentira, búsqueda del rostro de Dios. Las grandes conquistas de la técnica nos hacen libres y son elementos del progreso de la humanidad sólo si están unidas a estas actitudes; si nuestras manos se hacen inocentes y nuestro corazón puro; si estamos en busca de la verdad, en busca de Dios mismo, y nos dejamos tocar e interpelar por su amor.

Todos estos elementos de la subida serán eficaces a condición de reconocer humildemente que debemos ser atraídos hacia lo alto; si abandonamos la soberbia de querer hacernos Dios a nosotros mismos. Le necesitamos. Él nos atrae hacia lo alto, sosteniéndonos en sus manos –es decir, en la fe– nos da la justa orientación y la fuerza interior que nos eleva. Tenemos necesidad de la humildad de la fe que busca el rostro de Dios y se confía a la verdad de su amor.

La cuestión de cómo el hombre pueda llegar a lo alto, ser por completo él mismo y en verdad semejante a Dios, ha traído de cabeza a la humanidad, sobre todo a los filósofos platónicos del tercer y cuarto siglo, cuya pregunta central era cómo encontrar medios de purificación, mediante los cuales el hombre pudiese liberarse del grave peso que lo abaja y poder ascender a la altura de su verdadero ser, a la altura de su divinidad. En su búsqueda del camino recto, san Agustín trató por un tiempo de hallar apoyo en aquellas filosofías. Pero, al final, tuvo que reconocer que su respuesta no era suficiente.

Dijo a sus representantes: reconoced por tanto que la fuerza del hombre y de todas sus purificaciones no bastan para llevarlo realmente a la altura de lo divino. Y dijo que habría perdido la esperanza en sí mismo y en la existencia humana, si no hubiese encontrado a aquel que hace aquello que nosotros mismos no podemos hacer; aquel que nos eleva a la altura de Dios, a pesar de nuestra miseria: Jesucristo que, desde Dios, ha bajado hasta nosotros, y en su amor crucificado, nos toma de la mano y nos lleva hacia lo alto.

Igual que los discípulos aclamaron a Jesús como el Mesías, también nosotros le cantamos alegres y confesamos nuestra fe en la Palabra única y definitiva de Dios Padre, hecha carne. Sólo meditando a menudo la divina Palabra aprenderemos a amar a Jesucristo, conocer la verdad y la libertad, y dar sentido y esperanza a nuestra existencia. Los ramos de olivo, signo de la paz mesiánica, y los de palma, símbolo del martirio, don de la vida a Dios y a los hermanos con los que se aclama a Jesús como el Mesías, testimonian nuestra firme adhesión al misterio pascual.

Ojalá convivan en nuestro corazón ambos sentimientos: el de alabanza, como hicieron aquellos que acogieron a Jesús en Jerusalén al grito de «hosanna»; y el de gratitud, porque en esta Semana Santa el Señor Jesús renovará el don más grande que cabe imaginar, nos entregará su vida, su cuerpo y su sangre, su amor.