2.500 versos dedicados al Cristo de Velázquez La Pasión y Muerte de Jesús, según Unamuno

«De pie y con los brazos bien abiertos / y extendida la diestra a no secarse, / haznos cruzar la vida pedregosa / —repecho de Calvario— sostenidos / del deber por los clavos, y muramos / de pie, cual Tú, y abiertos bien de brazos, / y como Tú, subamos a la gloria / de pie, para que Dios de pie nos hable / y con los brazos extendidos.

¡Dame, / Señor, que cuando al fin vaya rendido / a salir de esta noche tenebrosa / en que soñando el corazón se acorcha, / me entre en el claro día que no acaba, / fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, / Hijo del hombre, Humanidad completa, / en la increada luz que nunca muere; / ¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, / mi mirada anegada en Ti, Señor!».

| Baltasar Bueno , periodista, doctor en Teología

En las puertas de la Semana Santa, en esta Semana Santa de cuarentena y coronavirus, hay un largo y profundo poema de don Miguel de Unamuno, el que compusiera orando y meditando ante el Cristo de Velázquez, que es como una Passio esculpida a goles de sonetos, cincelada al ritmo de la poesía por un excelente orfebre, en el que Unamuno se nos muestra como un consumado teólogo, sin haber pasado por ninguna Facultad de Teología, donde desgranaba su magistral teología en versos surgidos de su más profunda intimidad.

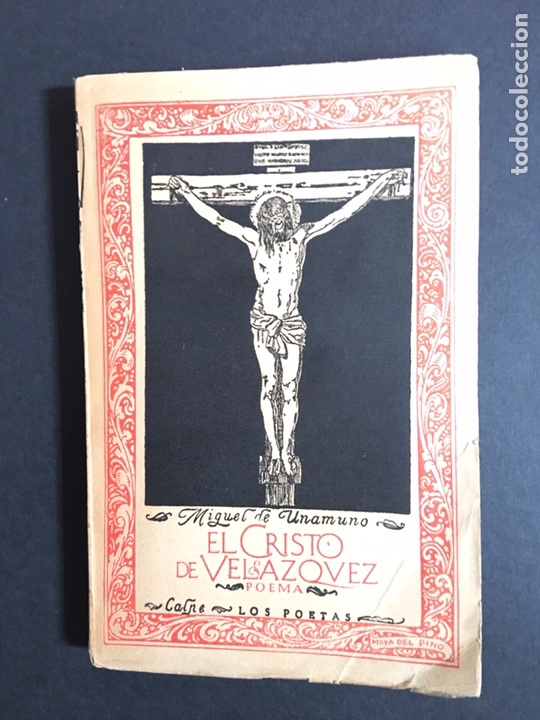

Su poema El Cristo de Velázquez (1920) está compuesto por 2.500 versos endecasílabos, encadenados sonetos, que tardó siete años en escribir, desde 1913 a 1920. Es una pieza de orfebrería literaria magistral en su forma y extraordinaria en el fondo, pura teología difícilmente superada por los más duchos y avezados especialistas.

El autor de “La oración del ateo” logra en unos curtidísimos sonetos concentrar todo un profundo, minucioso, detallado y preciosista Tratado de Teología Dogmática o de Cristología al uso, que a pesar del tiempo en que escrito no ha perdido un ápice de su frescura vivencial, para nada es un texto trasnochado o arcaico, que acaba con esta “Oración final”.

«De pie y con los brazos bien abiertos / y extendida la diestra a no secarse, / haznos cruzar la vida pedregosa / —repecho de Calvario— sostenidos / del deber por los clavos, y muramos / de pie, cual Tú, y abiertos bien de brazos, / y como Tú, subamos a la gloria / de pie, para que Dios de pie nos hable / y con los brazos extendidos. ¡Dame, / Señor, que cuando al fin vaya rendido / a salir de esta noche tenebrosa / en que soñando el corazón se acorcha, / me entre en el claro día que no acaba, / fijos mis ojos de tu blanco cuerpo, / Hijo del hombre, Humanidad completa, / en la increada luz que nunca muere; / ¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo, / mi mirada anegada en Ti, Señor!».

La contemplación silenciosa de la imagen de Cristo crucificado que pintara Velázquez obrante en el Museo del Prado en Madrid, que tanto extasió siempre a Unamuno, fue el leit motiv de esta ópera magna de su poesía.

Unamuno fue poeta de madurez, de publicación tardía en este género literario, a pesar de que se sentía vocacionalmente poeta de entre las diversas sendas que caminó y ejerció por los campos de la filosofía, de la sociología incipiente y de la novela. Fue un poeta profundamente religioso, con sus dudas y contradicciones, lógicas en materia tan sublime y difícil como la fe, lo intangible y a veces lo difícil y complejo de creer.

Como teólogo autodidacta, Unamuno sintió especial debilidad por la Cristología, el Tratado de Cristo encarnado, muerto y resucitado, el Dios hecho carne, puesto el primero en la fila del pelear en la vida con sus gozos y sombras, sus grandezas y miserias, sus valores y debilidades, sus capacidades e incapacidades, su dolor y alegría, con sus penas y tristezas, su dureza, sus piedras y zancadillas, con su pasiones y muertes.

Unamuno sufrió lo suyo, en sus carnes. Pasó por todo, glorias, honores, prestigios, famas, castigos, destierros e incomprensiones. Sintió en sus carnes la hiel de la vida. Hasta él mismo en ocasiones no se comprendía, ni entendía lo que ocurría en su entorno, por ello se mantuvo en la tensión de la búsqueda de la verdad, lo positivo, del sentir de la vida de una manera vigorosamente agustiniana.

Esta lucha, esta aspiración interna, este deseo de búsqueda de lo absoluto, lo reflejó en sus escritos, a través de la poesía, místico angustiado por no poseer aquello que con gran esfuerzo buscaban.

Admiraba a Unamuno ver en el Cristo de Velázquez un Dios anonadado, golpeado, coronado de espinas, torturado, claveteado a un madero de pies y manos, humillado, destrozado, agónico, sin libertad, ceñido a la atadura del dolor y la certeza de la muerte, como el resto de los humanos. Y deseaba para él la misma fuerza, el mismo tesón, la misma voluntad para vivir los momentos duros de la vida y afrontar la muerte con el mismo coraje, la misma ejemplaridad, la misma naturalidad.

Fue su poesía religiosa fruto y necesidad, tal vez, la reacción superadora a la fuerte crisis religiosa que sufrió en 1897, en que estuvo al borde del suicidio, el que fuera también autor “Del sentimiento trágico de la vida”.

Una vida en la que advirtió que se había hecho mayor, demasiado grande, para poder entrar en el Reino de los Cielos, reservado especialmente para aquellos que, como dice Jesús en el Evangelio, se hicieran como niños. Y ahí encontró las claves de la resolución del conflicto interno que le atenazaba. Hacerse como niño, con toda su fuerza, con todo su candor, con toda su belleza, con todo su poder de atracción, con toda su ingenuidad, con toda su vitalidad, con todo su duende y magia. De esta manera escribiría nuestro gran pensador avanzada su vida estos versos:

«Agranda la puerta Padre, /porque no puedo pasar;/ la hiciste para los niños,/ yo he crecido a mi pesar/ Si no me agrandas la puerta, achícame, por piedad; vuélveme a mi edad bendita/ en que vivir es soñar/».