El camino de fe a la luz (y las sombras) del misterio pascual Michael Moore: "Cuando la fe se torna obstáculo, choca contra la religión y se viste de soledad"

"El creer no nos exime de sufrimientos y rebeldías, aunque puede ayudarnos a caminar con algunas seguridades -pocas-, y señalando un horizonte esperanzador"

"La fe puede volverse un obstáculo al encuentro con el buen Dios cuando ciertas expectativas, precomprensiones o proyecciones, hacen de interferencia o, peor aún, de barrera, a ese Dios que siempre está golpeando -suavemente- a las puertas de nuestro corazón (cf. Ap 3,20)"

"La fe de Jesús, su intimísima experiencia de Dios, lo hizo chocar contra la religión establecida; y lo condujo a la muerte"

"Jesús vislumbra la muerte en un horizonte cada vez más cercano. La amenaza es inminente. Ante eso, siente miedo, no quiere morir"

"Como creyente teólogo no me gusta hablar del silencio ni de la ausencia de Dios. Ningún padre -sano- abandona a su hijo en los momentos más duros. Por eso, prefiero hablar de una Presencia distinta, que debemos saber decodificar"

"La fe de Jesús, su intimísima experiencia de Dios, lo hizo chocar contra la religión establecida; y lo condujo a la muerte"

"Jesús vislumbra la muerte en un horizonte cada vez más cercano. La amenaza es inminente. Ante eso, siente miedo, no quiere morir"

"Como creyente teólogo no me gusta hablar del silencio ni de la ausencia de Dios. Ningún padre -sano- abandona a su hijo en los momentos más duros. Por eso, prefiero hablar de una Presencia distinta, que debemos saber decodificar"

"Como creyente teólogo no me gusta hablar del silencio ni de la ausencia de Dios. Ningún padre -sano- abandona a su hijo en los momentos más duros. Por eso, prefiero hablar de una Presencia distinta, que debemos saber decodificar"

| Michael P. Moore ofm

2. Cuando la fe se torna obstáculo: la incomprensión de los discípulos

Decíamos ayer que la fe se construye (se destruye y se reconstruye) en el camino. Vamos creyendo mientras vamos caminando, desde lo que traemos y desde lo que esperamos, desde lo que ya sabemos y desde lo que la vida nos va enseñando. El creer no nos exime de sufrimientos y rebeldías, aunque puede ayudarnos a caminar con algunas seguridades -pocas-, y señalando un horizonte esperanzador. Pero también la fe puede volverse un obstáculo: de esto, precisamente, quería reflexionar hoy en este andar, tenuemente iluminado por el misterio pascual. Sostengo que la fe -y estoy usando el término en un sentido muy amplio- puede volverse un obstáculo al encuentro con el buen Dios cuando ciertas expectativas, precomprensiones o proyecciones, hacen de interferencia o, peor aún, de barrera, a ese Dios que siempre está golpeando -suavemente- a las puertas de nuestro corazón (cf. Ap 3,20).

Podemos imaginar que el camino del discipulado inicia con la pregunta que envía Juan el Bautista desde la prisión: “¿Eres tú el que debía venir o debemos esperar a otro?” (Lc 7,20). Pregunta que sólo admite una respuesta estrictamente personal, indelegable, en la que se juega el sentido de la vida y que se va re-configurando en el camino que, como ya dijimos, es la fe. Pregunta que se hicieron los primeros seguidores de Jesús, sin duda. Pregunta que no pudieron responderse durante la vida de su maestro, porque estaban preocupados en otros menesteres. Así lo grafican los tres sinópticos cuando narran que, mientras iban andando, entre anuncio y anuncio de la pasión, los discípulos discutían acerca de quién era el mayor y qué cargos ocuparían cuando llegara el reino (Lc 9,46; 22,24ss; Mt 18,1ss, Mc 9,33ss).

La contraposición es dramática: Jesús se encamina hacia la consumación de su vida, y ellos discuten cuestiones de poder. La pre-potencia del hombre se (des)encuentra con la im-potencia del Dios hecho historia. Aquí radica, creo yo, el obstáculo base, porque “toda la revelación de Dios es una especie de lucha con el hombre, para que éste le acepte allí donde Dios quiere revelarse: en lo último y en lo escondido, desde lo último y entre los últimos […] Pero, a pesar de esa revelación, el ser humano sigue buscando a Dios en aquello que es lo primero, lo más grande, deslumbrante y avasallador. Dios se revela en el amor y el hombre se empeña en buscarle en el poder” (J.I. González Faus). A esto me refiero cuando digo que -paradójicamente- la fe puede volverse un obstáculo para el encuentro con el Dios de Jesús.

Y para graficarlo, quiero detenerme a contemplar, con ustedes, la figura de uno de los deuteragonistas del drama de la pasión, cuya “fe” se vuele traba: Pedro. El entrañable Pedro, tan frágil que es inevitable sentirse reflejado en sus contradicciones y es imposible no quererlo. Contradicción que se evidencia al constatar que la historia de sus “tristemente famosas” negaciones hunde sus raíces en el mismo lugar desde donde surge la rotundez de sus afirmaciones de seguimiento: la autoreferencialidad... cuando, en verdad, lo que hace de Pedro una piedra no son sus fuerzas, sino la fidelidad del amor de Jesús que lo fortifica. Pero esto sólo lo descubrirá mucho más tarde, demasiado, quizá.

Es también, “durante el camino” (Mt 16,13-23; Mc 8,27-33), en un momento clave del discipulado, donde Pedro confesará su fe en Jesús como el mesías. Pero cuando, a renglón seguido, Jesús explicite que ese mesianismo no es triunfalista, sino que lleva ínsito la posibilidad del sufrimiento y el fracaso, el bueno de Pedro intentará negar las negatividades de la historia y enseñarle a Jesús cómo se redime el género humano. Momento poco feliz el de su reacción que se merecerá una de las reprimendas más duras de todo el evangelio. De la rígida ortodoxia (confesión de fe en Jesús como el Cristo) a la peligrosa heterodoxia (mesianismo sin cruz) parece no haber más que un paso; y a una heterodoxia casi satánica, según el maestro (cf Mc 8,33).

Imagino que con gusto el apóstol-roca se uniría hoy al pueblo andaluz para exclamar, animados por A. Machado: “¡no puedo cantar, ni quiero/ a ese Jesús del madero/ sino al que anduvo en el mar”. Y de andar sobre mares también supo nuestro amigo, mientras tuvo los ojos fijos en Jesús, claro, puesto que en cuanto midió sus fuerzas con las de los vientos externos, comenzó a hundirse, hasta que se dio cuenta que la oferta de salvación viene de otro (cf Mt 14, 28-33). Pero ese otro no nos salvará paseando sobre los mares sino asumiendo su vocación en la historia hasta las últimas consecuencias, aunque eso le implique andar “siempre con sangre en las manos”, como el Cristo de los gitanos del poema. A Pedro, pues, y a cada uno de nosotros: dejemos de andar “pidiendo escaleras/ para subir a la cruz”. Y asumamos los riesgos de la historia.

Quizá -me aventuro a una interpretación- la incapacidad del apóstol por aceptar un mesianismo de cruz se explique por la misma incapacidad que tiene de incorporar el sufrimiento en su vida. Me refiero a lo que dan a entender las negaciones de Pedro, ya no de camino sino en medio del drama de la pasión, aunque, paradójicamente, también ahí lo sigue… ¡pero “de lejos”! (Lc 22,54). Sutil ironía el detalle del evangelista. Los cuatro, de hecho, narran el episodio (Mt 26,69-75; Mc 14,66-72; Lc 22,55-62; Jn 18,17.25-27) como queriendo testificar la irrefutable verdad de una de las primeras páginas de la historia de la iglesia, hecha de traiciones y negaciones rotundas, puesto que plenitud simboliza el número tres. En su defensa podríamos argüir que no miente cuando afirma “no lo conozco, no sé de qué hablan”, porque Pedro no se terminaba de enterar quién era Jesús, no lo conocía en su verdadera identidad; y no lo conocía, precisamente, porque su “fe” se había vuelto un obstáculo. Es decir, su deseo/necesidad de un Dios que a través del mesías salvara la(s) historia(s) pero saltándose esa(s) misma(s) historia(s) o, mejor, solucionando mágicamente las negatividades de la historia. Teológicamente hablando, si me permiten, nuestro “primer papa” postulaba una encarnación redentora sin kénosis ni cruz.

Fuera hacía frío y era de noche, precisan los evangelistas. Dentro, en los corazones de los discípulos, también. Entonces, “el Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le había dicho el Señor (…) y saliendo fuera, lloró” (Lc 22,61-62). Pero no sólo recordó (= volver a pasar por el corazón) los recientes anuncios de su negación sino, seguramente, tantas otras charlas amigables, donde el apóstol le habría jurado amor incondicional (cf Lc 22,33) y Jesús lo habría mirado -como esa noche- con ternura y comprensión, sabiendo de qué madera estamos hechos.

Antes que Pedro, había llorado Jesús por él (porque también los discípulos eran un poco Jerusalén). Y son las lágrimas del maestro las que redimen al discípulo, no las propias; es la mirada del Señor que le sigue siendo fiel y lo perdona. Porque, aunque llora, Pedro vuelve a esconderse… desaparece de la escena de la pasión. Sigue escondido. Pero también sigue perdonado. Probablemente, también a él iban dirigidas aquellas palabras de la cruz: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34).

Llegados a este punto, muchos de nosotros nos sentiremos identificados con ese Pedro cuya fe contaminada hizo de obstáculo para aceptar sin condiciones a Jesús y al Dios que él revelaba, y que luego desembocó en esas negaciones. No querría que nos quedáramos con el remordimiento y las lágrimas que eso puede provocar, sino con la certeza de que el Señor nos sigue mirando, amando y perdonando “setenta veces siete” (Mt 18,22). Somos salvados e incondicionalmente amados porque somos débiles y pecadores, no porque somos buenos. La historia de Pedro, en el camino de la fe, nos invita a abrazar con cariño nuestros límites, mezquindades y dobleces… y seguir andando. Mi vulnerabilidad no es obstáculo para que Dios me ame, sino la condición de posibilidad. “Debes amar/ la arcilla que va en tus manos/ debes amar /su arena hasta la locura/ y si no/ no la emprendas /que será en vano/ sólo el amor/ alumbra lo que perdura/ sólo el amor/ convierte en milagro el barro” (S. Rodríguez).

3 - Cuando la fe choca contra la religión: el gesto en el Templo

En los días anteriores hemos iniciado con Jesús y sus discípulos el último viaje a Jerusalén: allí contemplamos al maestro llorando sobre la ciudad santa, ante la dureza de corazón de su pueblo; y, luego, hemos presenciado la incomprensión de los discípulos cuya “fe” previa les había hecho de pantalla para entender el mesianismo de Jesús. Ahora, ya en medio de Jerusalén, seremos testigos de un gesto que será el desencadenante de su proceso y posterior crucifixión. Un gesto profundamente simbólico, del todo fundamental para entender toda la propuesta de Jesús y el porqué de su rechazo. De ello dan testimonio escrito los cuatro evangelistas (Mt 21,12-17; Mc 11,11.15-19; Lc 19,45-46; Jn 2,13-22).

¿Qué fue lo que sucedió, en concreto? Posiblemente Jesús atropelló a un grupo de vendedores y compradores, volcó algunas mesas y puestos de venta de palomas, y trató de interrumpir la actividad durante algunos momentos. No pudo hacer mucho más. Para bloquear el funcionamiento del templo se hubiera necesitado un buen número de personas. En su reconstrucción, Mateo recapitula en dicha escena los principales motivos de escándalo que suscitaba Jesús: obrar como señor en el templo, curar, enseñar, ser homenajeado. Todo esto lleva claramente a sus paisanos a la pregunta sobre la autoridad (identidad) de Jesús respecto del templo (cf Mt 21,12-17.23-27). Porque atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, el símbolo alrededor del cual giraba todo lo demás; el centro de la vida religiosa, social, económica y política. En aquel lugar santo, signo de la elección de Israel, habitaba el Dios de la Alianza: su presencia garantizaba la protección y la seguridad para el pueblo. Allí, según la creencia popular, se manifestaría un día la victoria final del Dios de Israel. Y, como reza el antiguo aforismo latino: corruptio optimi pessima.

Pero con su gesto, Jesús anuncia el juicio de Dios no contra aquel edificio, sino contra un sistema económico, político y religioso que no puede agradar a Dios. Ataca ese templo-símbolo, con la triple red de privilegios que suponía: de los sacerdotes respecto del resto del pueblo, de la ciudad frente al campo, de los judíos en general frente a los gentiles … ¡un templo que regula quien puede “acercarse” a Dios! En el colmo de las paradojas, una religión que termina separando. Es, pues, un templo que no está al servicio de la alianza. Entonces, Jesús propone “el desplazamiento del centro de gravedad de la religión” (Ch. Duquoc): del templo a su persona, y de su persona a la historia (crucificada). De manera genial lo grafica J. Moingt: “El camino que lleva a Dios ya no es el que va de la tierra al cielo pasando por el templo: es el camino que Jesús ha tomado para ir a los vencidos de la historia”. Esto implica, no diría una nueva religión -Jesús no pretendía fundarla-, pero sí una manera distinta de considerarla en sus elementos esenciales: mediadores, textos, instituciones, leyes, ritos, etc.

En efecto, las palabras y los gestos de Jesús llenan ahora el espacio sagrado y él se constituye como centro, por lo cual la gente no necesita peregrinar constantemente al templo para ofrecer sacrificios por medio de sus sacerdotes y escuchar la palabra de los doctores de la ley. Jesús se erige en mediador, relativizando toda otra mediación antigua y redireccionado e inaugurando un nuevo espacio sagrado: el otro, y, específicamente, el otro vulnerado (Lc 10,25-37). Para encontrar al Dios de Jesús, lo urgente no es “subir al templo” sino “bajar a la historia”; mirar a los costados, no al cielo. Dicho de otro modo: “no separe el hombre lo que Dios ha unido”... precisamente: a Dios y al hombre, a Dios en el hombre. A eso apunta la asociación que Jesús hace entre el primer y segundo mandamiento: no sólo hay que amar al prójimo como a uno mismo, sino como Jesús lo hizo, hasta dar la vida (cf Jn 15,12-13). No existe lugar de verificación del cumplimiento del primer mandamiento sino en la observancia inexcusable del segundo (cf 1 Jn 4,20).

Desde ahí se relativizan todas las otras leyes y preceptos… que para los judíos piadosos eran muchísimas. Y no cabe la escapatoria de seguir preguntando, pero “¿quién es mi prójimo?”. Ante la pregunta del legista que quería saber concretamente quienes tenían derecho a su ayuda -y, sobre todo, quienes no-, Jesús deja definitivamente zanjada la cuestión: el prójimo es todo otro al que yo me acerco y me vuelvo próximo, yo de él y él de mí. El otro se vuelve prójimo cuando yo acorto las distancias que me separan y alejan: cuestiones religiosas, de género, de condición socioeconómicas, culturales, rencores, etc. El problema es que muchos de ellos yacen al costado del camino, mendigando ayuda con un hilo de voz, apenas perceptible, por lo cual, si no me acerco, no escucho. Y, entonces, es muy “fácil” seguir de largo, sobre todo, cuando tenemos deberes religiosos que cumplir…religiosamente. Iesu dixit. Y creo que todo esto es vital importancia porque, poco a poco, “el Cristianismo, de una religión sensible al sufrimiento, se convirtió cada vez más en una religión sensible al pecado” (J.B. Metz)

Recapitulando lo dicho, con palabras pronunciadas por Jesús en más de una oportunidad, la exhortación y regla de oro es: “Misericordia quiero, y no sacrificios” (Mt 9,13; 12,7; cf. Mc 2,17; Mc 12,33; Os 6,6). Desde aquí, si se me permite un excesiva (pero gráfica) simplificación, Jesús apunta a dos tipos de religión (o a dos modos de vivirla, si prefieren): la religión de la misericordia “vs” la religión del sacrificio. Esta última centrada en el templo, el culto y la ley; aquella en la fe, entendida como praxis de misericordia, es decir, no sólo como capacidad de interpretar la realidad sino también y, sobre todo, de transformarla. Las consecuencias que se derivan de estos dos modos de entender nuestra relación con Dios y con el otro son definitorias, tanto a nivel teológico como pastoral y espiritual. No podemos explayarnos ahora; baste al menos, señalar un par de notas, expresadas en lenguaje asequible.

La religión de la misericordia es la que nos invita a dejar de mirar al cielo, para mirar a la tierra... o mirar al cielo, para descubrir el corazón omni-misericordioso del Padre y aprender a “mirar como Él nos mira”, sobre todo, a quienes nadie mira. Porque ocuparse de las cosas de Dios, es pre-ocuparse de las cosas de los hombres, en primer lugar, de aquellos que viven una vida des-humanizada. Y entonces, por ejemplo, necesitaremos rezar no para que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer, sino para descansar nuestro corazón en Él después de haber salido al encuentro del dolor de los demás, o para tomar fuerzas y acompañar esas historias; necesitaremos celebrar eucaristías, es decir, acciones de gracias, para festejar que una vez más la muerte ha sido vencida; necesitaremos alimentarnos de su cuerpo y su palabra para poder alimentar a los demás, no por el mero “consuelo” de mi corazón; necesitaremos comulgar con la hostia no en cumplimiento de tal o cual promesa sino para reafirmar que queremos comulgar con su destino, aunque nos conduzca a la muerte: de la incomprensión, del rechazo, de la soledad.

Concluyendo. La fe de Jesús, su intimísima experiencia de Dios, lo hizo chocar contra la religión establecida; y lo condujo a la muerte. Pero con su muerte se rasgó el velo del templo (cf Mt 27,51), dándose paso a una nueva manera de vivir la relación con Dios y con los hombres. En nuestro camino de fe, iluminados por el misterio pascual, emergen entonces algunas preguntas: ¿mi vida espiritual está basada en la misericordia o en los sacrificios? ¿dónde busco al Dios de Jesús? ¿dónde lo muestro? ¿cómo lo celebro? Recordemos la profecía del evangelista: “Llega la hora en que todo el que los mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí” (Jn 16,2-3). Pero, sobre todo, recordemos el legado del maestro: “La gran revolución religiosa llevada a cabo por Jesús consiste en haber abierto a los hombres otra vía de acceso a Dios distinta a la de lo sagrado, la vía profana de la relación con el prójimo, la relación ética vivida como servicio al prójimo y llevada hasta el sacrificio de uno mismo. Se convirtió en Salvador universal por haber abierto esta vía, accesible a todo hombre. La abrió a través de su propia persona, aceptando pagar con su vida la blasfemia de haberle quitado al culto el monopolio de la salvación” (J. Moingt)

4. Cuando la fe se viste de soledad: el desgarro en Getsemaní

Continuando nuestro camino de fe, luego de haber presenciado los incidentes en el templo, nos acercamos a las últimas horas de Jesús, y lo volvemos a encontrar ahora en el Monte de los olivos (Mt 26,36-46, Mc 14,32-42; Lc 22, 39-46; Jn 18,1). Allí, su fe -nuestra fe- tendrá que enfrentarse con uno de los más temidos interlocutores: la soledad que, en Getsemaní, desgarra. Los sinópticos pintan la escena con detalles de honda dramaticidad; me tomo la libertad -no del todo correcta exegéticamente hablando -de pasearme por las tres versiones yendo y viniendo.

Después de aquella cena -ahora sabemos que fue la última- Jesús siente necesidad de retirarse para rezar. Y cuando uno se pone en oración, normalmente, reza su pasado, su probable futuro y, de un modo particular, lo que está viviendo en esos momentos. Se trata de rezar la vida. Por eso no es secundario recordar que Jesús viene de compartir una comida íntima, con un puñado de amigos y amigas. Un encuentro que habrá tenido sabor a despedida, cargado de nostalgia e incertidumbre; dialogando y especulando con qué sucedería si al maestro o a todos ellos los apresaran. Una conversación impregnada de cierto aire enrarecido por la tensión que flotaba luego del anuncio por parte de Jesús sobre la posible traición de un amigo y la negación de otro.

Con todo esto en su corazón, Jesús necesita silencio y decide ir a rezar a un lugar querido por él: Getsemaní, en el Huerto de los olivos. Allí mismo donde, un par de días antes, se había quebrado en llanto. Contemplando la ciudad santa, había derramado lágrimas de impotencia. Pero ahora ya no llora; sólo suda “como gotas de sangre espesa” (Lc 22,44). Ayer, sin nadie con quien llorar; hoy, sin nadie con quien orar. El Monte de los olivos parece ser el lugar del no-consuelo, ni ante el llanto ni ante la plegaria.

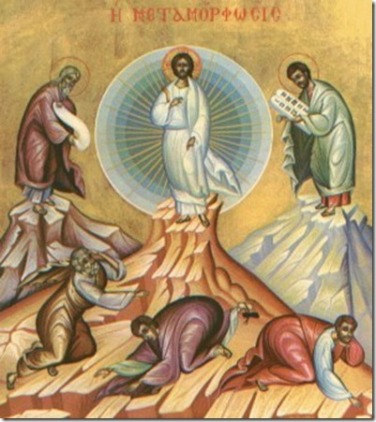

También aquí lo discípulos lo siguen -como siempre, un poco retrasados-, están todos “en camino”. Llegados al lugar, al inicio y al final de la escena, los invita a orar “para no caer en la tentación” ¿de qué tentación habla Jesús? Después se aleja unos pasos. Necesita estar solo (aunque, a decir verdad, hacía tiempo que ya lo estaba). Entre él y el resto del grupo, Marcos y Mateo ubican a Pedro, Santiago y Juan: aquellos tres “elegidos” que habían contemplado al maestro glorioso durante la transfiguración. En ese momento triunfal querían hacer “tres carpas” para gozar ese espectáculo luminoso. Ahora, cuando ya no hay luz, prefieren dormir. Al incluir ahora esos nombres, los evangelistas nos ponen sobre aviso…

Pero volvamos a Jesús e intentemos acercarnos al lugar, desde una distancia prudencial. El Hijo del Hombre reza, de rodillas, rostro en tierra, muy cerca del suelo (la postura normal para la oración era de pie, con los brazos abiertos). Como saboreando el polvo, masticando la historia, tratando de entenderla. Y lo hace desde una situación anímica muy definida: sintiendo angustia, pavor, “sumido en agonía”, padeciendo una “tristeza hasta la muerte” (Mc 14,34). ¿Y qué dice? No dice. Murmura, balbucea algunas palabras que resultan más monólogo que diálogo: “Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz” (Mt 26,39). La oración continúa. Pero detengámonos aquí un momento para reconocer toda la densidad teologal y espiritual que tiene esa petición.

Jesús vislumbra la muerte en un horizonte cada vez más cercano. La amenaza es inminente. Ante eso, siente miedo, no quiere morir. Es que ¿cómo querría morir quien amaba tan plena y sanamente la vida? La vida es el primer y gran don. Y él lo supo disfrutar en la cotidianeidad de tantas alegrías y amores. Aunque ahora era el tiempo del desamor; pero esto no borraba aquello. Como todo hombre, también Jesús se aferra a la vida y le teme al sufrimiento. Por eso pide -en un primer momento- que pase de él ese cáliz. En el condicional de Jesús “si es posible” me gusta imaginar que se esconde el intento de “negociar” con el Padre algún otro modo de redención que no sepa tanto a la amargura de ese cáliz que ahora la vida le impone beber. Entonces, en una respuesta también imaginada, su Padre le respondería: “No, hijo amado. No es posible. Estos cálices y estas cruces son las que los hombres, en su libertad, han decidido para vos. Y, ante esa libertad, mi omni-potencia se vuelve im-potente”.

Continuado la oración, Jesús balbucea: “pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Mt 26,29). No se entiende en toda su radicalidad esta segunda parte escindida de la primera. Porque después de haber sentido ese mareo y deseo de huir frente a la negrura amenazante, Jesús se des-centra para con-centrarse en el corazón del Padre y, desde ahí, acepta que se haga su voluntad ¿Y cuál era la voluntad de Dios? En una lectura un tanto apresurada podría especularse: “dado que Jesús sí sufrió y murió, esa era la voluntad divina, finalmente cumplida el viernes santo… porque el Padre había decretado desde toda la eternidad que su Hijo nos redimiera a través del sufrimiento en cruz”.

Me parece que esta interpretación -tantas veces escuchada- es disonante con la revelación, tomada en conjunto y en correcta hermenéutica, del Dios-Amor que experimentó y testimonió Jesús. La voluntad del Padre, sostengo, es que Jesús sea fiel a su misión hasta las últimas consecuencias, aunque -no para que- eso le cueste la vida. Y, en este sentido, se cumplió la voluntad divina: Jesús asumió su destino sin negociar con Dios ni con los hombres. Porque, en otras palabras, el designio divino es que la encarnación sea verdadera y total.

¿Y los discípulos? Duermen. Tres veces el maestro se pone en oración “repitiendo las mismas palabras” (Mt 26,34), sólo interrumpidas para ver si ellos lo acompañan. “Tres”, número de totalidad y plenitud: Jesús reza, todo él, comprometidos su carne y su espíritu, mientras los amigos duermen, todos ellos, profundamente, indiferentes. Oscila entre el Padre silencioso -no consta que respondiera a sus palabras- y los compañeros ausentes. Parece mendigar algún consuelo a su Dios y a sus amigos. Uno parece callar, los otros prefieren dormir. Es “la hora del vértigo total” (J.L. Martín Descalzo). Soledad más profunda es impensable. Entrega más gratuita, imposible.

Entonces, nuevamente, desde el infierno de la duda, brotará, sibilina, la pregunta “¿habrá valido todo esto la pena?” De hecho, el evangelio de Lucas, tras las tentaciones en el desierto, añade una sugestiva frase: “y el demonio se alejó de él hasta el tiempo propicio” (Lc 4,13) ¿Se referiría a esta noche de agonía donde el sentido y el sin-sentido lucharían cuerpo a cuerpo? Tal vez, el tentador, nuevamente, lo habría seducido por otras tres veces (totalmente): si eres el hijo de Dios, haz que estos cálices se llenen del buen vino; si cedes un poco, podremos construir juntos un reino con pactos y componendas; y, si en verdad eres el hijo tan amado, no tiembles ante la muerte, pues tu Padre no te abandonará en manos de tus enemigos. Y quizá, ya no desde lo alto del alero del templo, sino desde la suave pendiente del Monte de los olivos, le habrá hecho ver -como en una película para adelante y para atrás- que con su cruz y muerte llegaría, cuanto más, a dar algún sentido al dolor de sus hermanos, pero no impediría que también ellos sufriesen “¿Habrá valido todo esto la pena?”

Getsemaní nos posiciona, en nuestro itinerario pascual, frente al drama que se desenvuelve cuando la fe se encuentra, en la noche, con la soledad. Es verdad que, en los momentos más importantes y ante la toma de decisiones trascendentales, estamos solos; aunque estemos acompañados. Ultima solitudo del ser, definía Duns Escoto a la persona. En el medio de su noche, Jesús encuentra a sus amigos dormidos; y, a su Padre, no lo encuentra. O, al menos, no escucha de sus labios una respuesta que lo certifique o que lo corrija, ni tampoco una consolación que lo sostenga.

Lamentablemente, es verdad que aún nuestros mejores amigos pueden desaparecer en nuestros peores momentos, pero ¿y Dios? Como creyente teólogo no me gusta hablar del silencio ni de la ausencia de Dios. Ningún padre -sano- abandona a su hijo en los momentos más duros. Por eso, prefiero hablar de una Presencia distinta, que debemos saber decodificar. No creo que el Padre estuviera ausente durante la pasión de su Hijo amado: ni en el Calvario, ni en Getsemaní, su antesala. Otra cosa son los sentimientos subjetivos, de los cuales no podemos dudar; pero una cosa es “sentirse” abandonado y otra, muy distinta, es “estar” efectivamente desamparado. Se trata, pues, de una soledad misteriosamente habitada por el Espíritu que, si nos abrimos, nos sostiene para seguir caminando en fe a través de la oscuridad.

La escena de Getsemaní termina con la misa exhortación a los discípulos con la que empieza: “recen para no caer en la tentación” (Lc 22,46). En la tentación de creer que la noche es lo último.

Etiquetas