Europa 2. Guerras de religión, conquistas coloniales, una ciencia dominadora

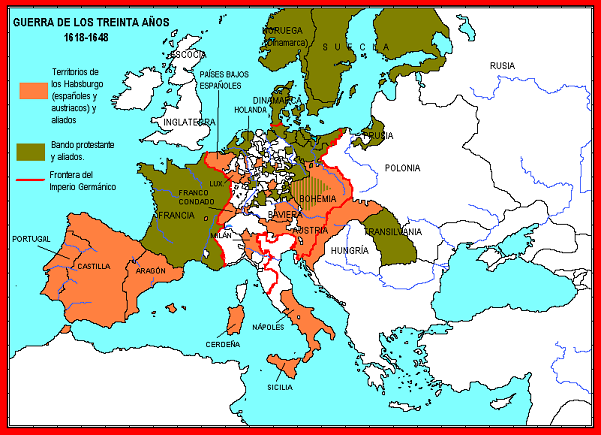

Varios elementos influyeron en el nacimiento de Nueva Europa, a partir del XV d.C. pero los más significativos fueron, a mi juicio, las guerras religiosas, con el surgimiento de una identidad político-económica de tipo ilustrado y conquistador. Se rompió la unidad “romana” del catolicismo occidental, se enfrentaron católicos y protestantes en el centro de Europa en una guerra llamada de los Treinta Años (1618-1648), y surgió una paz, que ya no fue religiosa, sino político-económica, de la que siguieron en parte "apartados" los países de tradición ortodoxa

| Xabier Pikaza

De esa forma, entre el siglo XVII y XVIII, los países europeos se hicieron dueños del "globo". Se pensó que el mundo entero era (un apéndice de) Europa. La razón era Europa; el resto del mundo, colonia.

a. Europa, un enfrentamiento: Católicos y protestantes

Acabo de evocar la novedad de Europa frente al mundo musulmán, adelantando razones que debo justificar. Así vuelvo atrás, al siglo XVI, cuando las fronteras no se hallaban todavía definidas. Precisamente entonces, cuando los estados de Europa occidental se elevaban y sobresalían como potencias “racionales" sobre el resto del mundo, empezando a dominar en plano científico y económico sobre el Islam, Roma y el papado dejaron de ser vínculo de unión religiosa, para convertirse, con el protestantismo, en un signo de disputa y división e incluso violencia entre los pueblos de Europa, iniciando un proceso que desembocaría en la libertad de religión y el triunfo de la modernidad, como hoy la interpretamos.

Ése fue el momento clave, nuevo “tiempo-eje”, que ya no surgió a la vez en varios lugares (como el primer tiempo-eje del VII-IV a. C., en China, India, Persia, Grecia e Israel), sino sólo en Europa, extendiéndose luego a todo el mundo. Fueron tres o cuatro siglos esenciales, del XVI al XIX d. C., y en los que surgió la Europa actual, y de un modo más extenso el mundo entero. Pues bien, en su principio hubo problemas religiosos y políticos, planteados por protestantes (Lutero, Calvino...) y contestados por católicos en Trento (1545-1563) : (1)

‒ Los protestantes destacaron la libertad radical de cada cristiano, vinculado a Dios de un modo personal. De esa manera se independizaron de la Iglesia, optando por vivir y cultivar su fe en privado. Pero no pudieran hacerlo sin ayuda del poder social, y apelaron a los príncipes, tanto en Alemania como en otros países, de tal forma que algunas iglesias protestantes (Inglaterra, Suecia) han sido y siguen siendo iglesias del Estado. De todas formas, los países de tradición protestante acabaron separando Iglesia y Estado como indicaremos.

‒ Por su parte, los católicos destacaron el principio de la tradición y la obediencia sagrada, poniendo a la iglesia por encima de los creyentes individuales. Pero tampoco ellos pudieron mantenerse sin la ayuda de los estados, sometiéndose a los reyes católicos, en especial los de España, Francia y Austria. De esa manera, gran parte de la historia europea, hasta la gran revolución francesa de finales del siglo XVIII está marcada por el tema de la dependencia entre Religión y el Estado.

Esa división implica una pérdida y conquista. Ha sido una pérdida, falta de diálogo: Unos cristianos y otros se acusaron mutuamente (hasta con mentiras y calumnias), y se enfrentaron con armas, poniendo sus visiones de iglesia por encima de la paz de Cristo. Ha sido una conquista: Los reformadores protestantes apelaron a la libertad y creatividad cristiana, por encima de unas leyes religiosas objetivas, y así lo aceptaron al fin los mismos católicos.

Precisamente en el momento en que varios países de Europa se elevaban y emergían, de manera convergente y múltiple, sobre el resto del mundo (siglos XVI-XVII), Roma dejaba de ser para muchos el vínculo de unidad religiosa y cultural que había sido (y quería seguir siendo), para convertirse en signo de disputa, división y violencia entre confesiones y pueblos. Las guerras y represiones fueron duras, pero al fin triunfó un tipo de libertad, con la separación de Iglesia y Estado, y la posibilidad de una nueva presencia cristiana en el mundo, como había querido en el fondo Erasmo de Rotterdam (1466-1536), empeñado en superar las disputas confesionales.

Los reformadores (Lutero, Calvino...), no negaron en principio la función del Papa, pero apelaron a Pablo, poniendo de relieve la libertad radical de cada cristiano y el poder de la gracia como única fuente de comunión humana; aportaron buenas cosas, pero quizá minusvaloraron las mediaciones sociales del cristianismo. Por su parte, los católicos acentuaron el principio de la tradición y unidad de los creyentes, con mediaciones institucionales al servicio de la fe; ellos tuvieron mucha razón, pero quizá infravaloraron la experiencia de gracia y libertad de los protestantes.

Esta diferencia entre protestantes y católicos nos sitúa en el centro de una problemática social y cultural que ha definido nuestra historia. Los diversos países de Europa, animados por un mismo evangelio, no lograron trazar caminos de entendimiento y se dividieron, de manera militar, administrativa, e incluso religiosa, en estados nacionales, siempre enfrentados, sin que ninguno (España o Austria; Inglaterra o Francia...) alcanzara el poder efectivo sobre los restantes; de esa forma, de hecho, la política se fue haciendo independiente de la iglesia. Esa división de confesiones (católicos, protestantes) y de estados fue causa de luchas que han marcado la historia de Europa Occidental entre los siglos XVI y XIX, pero ella ha permitido que al final (desde la raíz cristiana) pueda surgir una Europa distinta, democrática, dialogal, sin imposiciones religiosas, pero donde el Cristianismo puede y debe actuar como testimonio y fermento de libertad y servicio mutuo, desde las diferencias.

Apelando a un mismo evangelio, los pueblos de Europa no lograron dialogar y se dividieron, de manera militar y administrativa, sin que ninguno de ellos lograra el poder efectivo sobre los restantes. El momento clave de esa lucha fue la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), que se produjo básicamente entre los diversos estados de Alemania, pero en la que influyeron casi todas las potencias de Europa. El resultado de esa guerra, ratificado por la Paz de Westfalia ha marcado la identidad de Europa hasta las dos últimas guerras europeas, que han sido ya mundiales (1914-1918 y 1939-1945). Éstos son los elementos y consecuencias de la Guerra de los Treinta Años, que han marcado la identidad de Europa:

‒ Fue la primera guerra europea. Ciertamente, los papas habían mantenido el ideal de la unidad social y religiosa de Europa y del mundo, pero fueron incapaces de promoverla de un modo activo y realista (respetando y potenciando las diversas opciones sociales y religiosas), de manera que se encontraron implicados en las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, que desembocaron (y en algún sentido terminaron) en la de los Treinta Años (1618-1648), la primera guerra europea de la modernidad. También los protestantes quisieron un tipo de unidad social y religiosa, pero cayeron en manos de “príncipes” y de intereses políticos. Así estalló una guerra en ella intervinieron casi todos los estados europeos, desde Suecia hasta España.

‒ La guerra empezó como conflicto religioso y acabó como pacto de poderes políticos. Pronto intervinieron en ella los intereses de los diversos estados, por encima de las diferencias religiosas, y así Francia, reino católico, luchó contra España y Austria (también católicas), para alcanzar la supremacía continental, cosa que logró en la Paz de Westfalia (1648), mientras Inglaterra afirmaba su dominio sobre los mares, a costa del estado español, en decadencia. En el transcurso de la guerra, el poder civil se independizó de los principios religiosos. Los jerarcas cristianos (católicos y protestantes) fueron incapaces de evitar esas guerras, cayendo al fin en manos de intereses políticos y económicos.

‒ Fue una derrota de los poderes eclesiásticos (obispos católicos, pastores protestantes), incapaces de promover y ratificar la paz desde el evangelio. Fue un triunfo de los poderes seculares, en especial los estados nacionales, de manera que al final acabó siendo casi secundario el que unos fueran católicos y otros protestantes. Los estados (es decir, los príncipes) tomaron el poder y lo impusieron sobre sus vasallos, presentándose así como “principios absolutos” (conforme a una tendencia que marcará la política de la segunda mitad del siglo XVII y de todo el XVIII). La guerra terminó con el triunfo de una nueva política absolutista de los estados y la derrota de las Iglesias como tales.

‒ La religión quedó externamente sometida a la política. Estas guerras habían empezado al parecer por motivos religiosos, pero al fin no se impuso una confesión religiosa (católica o protestante), sino un tipo de política absolutista, por encima de las diversas confesiones. Triunfaron los estados que recibieron de hecho la capacidad de imponer su confesión cristiana sobre su territorio, conforme al principio de Westfalia: «Cuius regio eius et religio», que traducido libremente dice: La religión del reino será la de aquel que lo que gobierne (es decir, la de su rey). No está la religión sobre el Estado, sino a la inversa: El Estado sobre la religión. Cada zona o principado (del entorno germano) o cada Estado de Europa podrán tener su propia religión (confesión), que así tiende a tomarse como algo privado de cada pueblo.

‒ Terminó así el Imperio Romano de Occidente, que había sido formalmente “católico”, para defensa de la Iglesia “romana”, desde su fundación (Carlomagno, año 800) y en especial desde su recreación “germana” (Otón I: 962). Oficialmente ese imperio seguirá durando hasta ser disuelto por Napoleón (1806). Pero desde el final de la Guerra de los Treinta Años (1648) será sólo imperio nominal (Austro-Húngaro), con dominio sobre una parte pequeña (católica) del antiguo Imperio Germano, en lucha contra la presencia turca en la zona del oriente europio. De esa forma triunfan las naciones particulares sobre el “imperio universal católico”. Por su parte, España (que se había concebido de hecho como gran imperio católico) pierde sus dominios en Europa, y aunque conserva sus posesiones en América viene a convertirse en un estado de segunda categoría. Francia sigue siendo oficialmente católica, pero se desvincula de lo que podría ser el bloque político del catolicismo, para actuar como pura potencia económico-militar, en defensa de sus intereses absolutistas, a partir del reinado Luis XIV (1651) hasta la Revolución Francesa (1789).

‒ Se abrió la era de las nuevas potencias marítimas, Holanda y especialmente Inglaterra, que iniciarán una carrera de conquista del mundo, que culminará en el siglo XIX. Varios países de Europa se suman a esa carrera, especialmente Francia y Rusia, que acaba de independizarse de los tártaros y comienza a expandirse por todo el norte y oriente de Asia. La Europa dividida en diversos estados se convierte de hecho en dominadora del mundo, pero en un plano político y sobre todo económico, que ha desembocado en el mundo en que vivimos (2014), dominado ya básicamente por intereses monetarios.

La Iglesia Católica, centrada en el Papa, había sido antes portadora de una misión universal, y creía que podía contar con la ayuda de un Imperio (franco o germano) entendido también de forma universal, al servicio de la fe. Ahora, tras la Paz de Westfalia, ya no habrá un imperio superior, sino naciones distintas, cada una absoluta en sus fronteras, con poder para imponer una religión sobre los súbditos y con deseos de expansión y dominio sobre el mundo entero, apelando a principios religiosos y racionales (extensión del evangelio y la cultura), pero dejándose vencer por intereses comerciales.

b. Más allá de la religión, una cultura ilustrada, capitalista y dominadora

Propiamente hablando, antes no había conciencia de Europa, sino Cristiandad o Imperio, con naciones distintas, vinculadas por la Iglesia. Ahora, tras las guerras religiosas, con la división de las naciones-estado, el avance científico y la lucha por la conquista del mundo, empezó a surgir lo que podemos llamar Europa, en un proceso que aún no ha terminado (año 2014), ni sabemos si terminará felizmente (Europa puede desaparecer, vencida por sus intereses económicos, en lucha con otras culturas o civilizaciones).

Cada Estado pudo imponer su religión hacia dentro (cada rey en su Estado), a través de inquisiciones o políticas de dominio, pero ninguno pudo imponerse sobre toda Europa, de manera que fueron necesarios pactos entre iglesias, pueblos y estados. De esa forma, lo que parecía negativo (la diversidad es fuente de conflictos) ha sido también positivo, exigiendo el diálogo entre los diversos grupos y creando un mundo pluri-religioso, donde la concordia puede y debe alcanzarse dialogando.

Por otra parte, lentamente, empezando por los protestantes, los estados dejaron de imponer una determinada confesión religiosa, de manera que (desde el XVIII y principios del XIX) católicos y protestantes pudieron convivir en unas mismas naciones (en Holanda, Polonia, algunos estados alemanes, Gran Bretaña…). De esa forma, Europa acabó siendo no sólo un continente pluri-nacional y pluri-religioso, sino un lugar de democracia social y diálogo religioso. Todo ello estuvo unido a un despliegue cultural y técnico sin comparación en la historia de la humanidad, de manera que estamos ante un nuevo “tiempo-eje”:

‒ Hubo un proceso de avance intelectual imparable, un fenómeno único en la historia. Los europeos, divididos en diversos estados, desarrollaron un proceso de estudios y descubrimientos científicos, que desbordan sus fronteras religiosas y nacionales (Francia, Holanda, Alemania, Inglaterra…), creando una especie de comunidad científica mundial (multi-religiosa, multi-política).

‒ También hubo un gran cambio económico. Hasta ahora la posesión y producción de bienes se regulaba por tradiciones ancestrales. Ciertamente, habían existido grandes fortunas, vinculadas a la tierra y a la extracción de metales, pero nadie había regulado la economía de un modo consecuente, aplicando la ciencia a la producción y distribución de bienes, como se hizo desde el XVIII, sobre todos en los países de tradición protestante (y en especial calvinista), como Holanda y Escocia, y después en Inglaterra, Francia… y todo Europa, creando un capitalismo en el que aún vivimos.

‒ Fue surgiendo un tipo de democracia formal, y participación de todos en la gestión pública, con lo que eso implica de derrumbamiento de la clase nobiliaria. En esa línea, el surgimiento de Europa es inseparable del despliegue y avance de la democracia, con el descubrimiento de los derechos, libertades y responsabilidades de las personas. Ese fue un proceso largo, que se realizó de formas convergentes, aunque distintas, en diversos países (Gran Bretaña, Francia…), para extenderse después al mundo entero.

De esa manera, la Guerra de los Treinta Años, en la que ningún estado consiguió dominar a los otros (y ninguna confesión religiosa imponerse), resultó a la larga beneficiosa para el cristianismo y Europa.

Ciertamente, los papas mantuvieron el ideal de la unidad social y religiosa, pero fueron incapaces de promoverla de un modo activo y realista (respetando y potenciando la nueva diversidad de opciones sociales y religiosas). No triunfó ninguna confesión, no se impuso ningún estado. Surgió de hecho una Europa federada, inquieta y múltiple, pacífica y guerrera, de pueblos soberanos, con varios centros (los citados y otros: Piamonte, Prusia, Suecia, Lituania, Serbia…). Esta situación ha tenido riesgos, pero también la gran ventaja de exigir un tipo de unidad entre diferentes, sin imperio central ni dictadura de grupo, en diálogo y realista entre varios focos de poder . (2)

c. Europa es más que Europa. Cuatro problemas abiertos

En este contexto, lo más cristiano y propio de Europa (son su expansión posterior a USA y otros países del mundo) ha terminado siendo la renuncia a toda imposición religiosa y de un grupo sobre otros. Esta experiencia de paz dialogal, de raíz cristiana, que se expresa en el rechazo de toda coacción, sólo ha podido extenderse lentamente, de manera que han seguido dándose guerras “religiosas” hasta el mismo siglo XX en España (1936-1939), Irlanda o los Balcanes (hasta casi el 2000); pero el germen de la nueva paz se había sembrado ya, y definirá desde ahora la conciencia de Europa : (3)

‒ Las iglesias cristianas de Europa, en sus tres formas clásicas (católica, ortodoxa y protestante), han invertido la vieja guerra y han empezado a dialogar y pactar entre sí (y con otras formas de cristianismo o religión), sino que han empezado a colaborar y ayudarse, sabiendo que es bueno que sean distintas. Eso no significa negar su pasado, sino asumir el resolver de otra manera los problemas sociales y culturales (e incluso económicos), retornando a la raíz del cristianismo.

‒ La racionalidad europea, de fondo greco-romano (ciencia, política, economía), ha superado desde la Ilustración (siglos XVIII-XIX) sus antiguos límites confesionales, vinculados al cristianismo, para presentarse como experiencia y tarea de razón universal (para todos los pueblos, religiones y culturas). Ciertamente, en un sentido, los europeos corren el riesgo de abandonar su raíces cristianas, como seguiremos viendo, pero eso pueden hacerlo porque han sido previamente cristianos.

De esa manera, la experiencia religiosa y racional de Europa ha tenido (y tiene) la pretensión de abrirse a todos los hombres, desbordando los límites del cristianismo confesional. Esta racionalidad Ilustrada (científica, económica, política) no es ya cristiana particular, sino universal, pero ha nacido y se ha desarrollado en Europa, en vinculación con el cristianismo. Ella ha nacido en Europa, pero es ya más que Europa (puede abrirse al mundo entero), y más que el mismo cristianismo. Tiene un origen particular, puede volverse universal, no por imposición, sino por diálogo entre todos los hombres, incluso a los de otras religiones y los que no tienen religión ninguna (pero vienen, en nuestro caso, de un fondo cristiano).

El posible postcristianismo europeo no es simple ateísmo (negación de Dios), sino experiencia y tarea de racionalidad dialogal, quizá agnóstica, pero de fondo cristiano, capaz de comunicarse con todas las religiones, e incluso con las no-religiones. En ese contexto podemos afirmar que Europa es más que Europa, tanto en el plano político (racional) como religioso. Por un lado, es un pequeño continente entre otros mayores (Asia, América, incluso África). Por otro es un continente grande, pues ha tenido y sigue teniendo una vocación de apertura “universal” con los grandes valores y riesgos que ello implica.

La “misión” cristiana y racional de Europa, que de algún modo ha extendido su influjo al mundo entero, ha tenido elementos de durísima violencia, pero también otros positivos. La Europa del futuro sólo tendrá sentido en la medida en que ella siga ofreciendo un testimonio cultural y humano, no en línea de imposición religiosa o social, sino de libertad y diálogo . (4)

Junto a la Europa de los conquistadores y de los mercaderes rapaces (que corre el riesgo de desembocar en un neocapitalismo destructor) apelamos así a la Europa racional, la del despliegue filosófico y la ciencia, la de una democracia formal que debe convertirse en principio de comunión real, incluso económica, entre hombres y pueblos. Las divisiones y luchas religiosas del XVI y XVII desembocaron en la Ilustración del XVIII y XIX, con sus varios aspectos de tipo intelectual (filosofía, moralidad, ciencia) y práctica social (política, economía), que pueden llevarnos a lo mejor (una paz de pueblos, en concordia y justicia), pero también a lo peor, si es que nos dejamos invadir por un neo-capitalismo consecuente, que puede acabar fagocitando a la misma Europa.

Hombres y mujeres se han descubierto en Europa libres no sólo para pensar, sino para actuar, llamados a vivir en fraternidad, desde la diferencia, con una igualdad básica de tipo económico-social, de fondo religioso. Pero esa libertad puede conducirnos a un tipo de riesgo o “pecado” supremo (que ya no será original, sino final, por utilizar un lenguaje religioso); ese el riesgo de un neo-capitalismo donde al fin las personas ya no valen en sí mismas, ni valen los pueblos y culturas como tales, sino sólo un Capital convertido en Mamón, el anti-dios concreto, del que habló Jesús (Mt 6, 24). Europa se ha vuelto un “problema complejo”, que puede y debe plantearse en cuatro planos:

1. Plano cultural y científico. Sólo los pueblos y grupos que asuman la dinámica racional de la modernidad, con un tipo de visión ilustrada y científica, podrán compartir la nueva dinámica de la historia. Europa ha sido la matriz de un pensamiento racional y científico que se ha extendido a todo el mundo, superando básicamente sus fronteras. Pues bien, avanzando en esa línea, el problema no es ya en lo que Europa aportó en otro tiempo, sino si ella puede mantener su identidad cultural y su modelo humanista, en clave de libertad personal y creatividad social. Básicamente, Europa ha sido un proyecto cultural hecho de intercambios y enriquecimientos mutuos, de lenguas diversas y de confesiones cristianas distintas, con un fondo común de búsqueda racional de la verdad. Sólo en la medida en que pueda mantener ese proyecto ella podrá conservar y recrear su identidad.

2. Plano político: Estado/política racional. Europa tiene un inmenso “capital” y puede presentarse como heredera de los “ensayos” sociales de la potencias antiguas de su entorno oriental (Mesopotamia, Egipto, Fenicia…) y, sobre todo, del judeocristianismo, con el helenismo y el imperio romano. Ese capital ha culminado en la Ilustración del siglo XVIII-XIX, con sus grandes novedades de democracia y racionalidad política. Sólo aquellos pueblos que asuman de manera libre ese proyecto pueden integrarse en ella.

3. Plano económico. Hay un problema económico menor, que se expresa en la inestabilidad del euro (moneda común de una zona europea), y otro mucho mayor, que es la dinámica del neo-capitalismo financiero mundial, que está elevando su amenaza, especialmente contra los países de la periferia (Irlanda, Portugal, España, Italia, Grecia…) y de modo muchísimo más sangrante en los países más pobres del mundo entero. Europa, inventora del capitalismo, corre el riesgo perder su identidad y su fuerza si es que triunfa del todo ese capitalismo, imponiendo sobre ella sobre el mundo un proyecto inhumano de vida, donde no importan los pueblos y personas sino sólo la dinámica Sin un cambio económico radical será muy difícil que Europa mantenga su proyecto humano de conocimiento y libertad, de democracia real y comunión.

4. Plano religioso. Las grandes iglesias (católicas y protestantes) habían perdido su legitimidad política al querer avalarla con armas (en los siglos XVI y XVII). Pero eso permitió que los europeos trazaran su proyecto social y económico, político y militar de una forma racional, sin apelar a Dios. En esa línea es necesario que Europa mantenga su “laicidad”, su autonomía racional, sin que las religiones o confesiones (cristianas) determinen su política, retornando al mismo tiempo a la raíz del evangelio, con su experiencia de libertad y comunión, sin dejarse dominar por el dinero. No se trata de repetir historias pasadas, sino de aprender de ellas. Sin un retorno creador a sus raíces cristianas (en libertad y diálogo) es difícil que Europa pueda mantenerse

Estos son los cuatro planos del problema que quiero desarrollar en lo que sigue. Ciertamente, la humanidad es más que Europa, pero los problemas de Europa son importantes para el futuro de la humanidad, especialmente en clave cristiana.

Notas

(1) El sureste de Europa había caído bajo los turcos; el noroeste (Rusia, Ucrania) se mantenía alejado de los centros de poder, en una Edad Media alargada. Mientras tanto, los países de Europa occidental, revitalizados por el Renacimiento, los descubrimientos geográficos (Asia, América), el surgimiento de los estados nacionales y las nuevas técnicas científicas, se dividieron en tres o cuatro centros de poder: el grupo latino del sur, fiel al Papa; el grupo germano, dividido por la Reforma protestante; el anglosajón, que iniciaba una gran expansión colonial… En esos lugares se dio la gran transformación de la modernidad, el surgimiento de Europa.

(2) Las guerras de religión del XVI y XVII culminaron en Westfalia (1648), con la mejor paz posible: una paz laica, independiente de las opciones religiosas. Algunos obispos y pastores hubieran seguido luchando. Pero se impuso la verdad práctica de la multiplicidad y tolerancia, en concordancia con las raíces cristianas de Europa.

(3) Sobre el influjo de las guerras de religión en visión europea de Dios, cf. W. Pannenberg, Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, Sígueme, Salamanca 2001, pp. 160-163; J. A. Martínez Camino, «De las guerras de religión al ateísmo moderno. Una tesis de W. Pannenberg»: Misc. Comillas 47 (1989) 157-179.

(4) El tema de las conquistas militares y de las misiones cristianas de Europa en América y también en Asia y África a partir del siglo XV es complejo, muchas veces doloroso, y debe ser tratado de un modo más preciso. Por eso, en el contexto de este trabajo, prefiero referirme a la misión evangelizadora de Europa entre el siglo IV y el XIV. Las valoraciones de ese fenómeno pueden ser distintas, como es distinto el grado de penetración del influjo griego y romano en Italia y Noruega, en Rusia y Grecia, pero hay algo común: El sustrato cristiano, vinculado a la cultura greco-romana, logró expandirse en los diversos contextos de Europa, con su “racionalidad” bíblica y evangélica. Por eso debemos superar una visión “monolítica” de Europa, que con Descartes y Hobbes, con Kant Hegel y Marx, ha tendido a identificar la verdad con su verdad, la racionalidad con su racionalidad. En el origen e Europa están Atenas y Roma, pero también Jerusalén y Galilea.