«Dichosa tú que has creído»

Los especialistas en sagrada Liturgia precisan que las primeras semanas del Adviento subrayan el aspecto escatológico de la espera, abriéndose hacia la parusía final. La última, en cambio, centra su atención en torno más bien al acontecimiento histórico del nacimiento del Hijo de Dios en carne, actualizado sacramentalmente en la fiesta. Dejé dicho asimismo domingos atrás, que sus personajes salientes son Isaías, el Bautista y la Madre del Señor, sobre la que precisamente abunda éste, conclusivo del Adviento.

El pasaje de Miqueas será invocado cuando los entendidos –escribas del pueblo llamados también «doctores de la Ley»- ilustren a Herodes acerca de dónde tiene que nacer el Mesías: «Ellos le dijeron: “En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta [Miqueas]: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel [Miq 5,1]”» (Mt 2,5-6).

En cuanto al salmo de la Misa de hoy, o sea el 80 (79), la sagrada Liturgia se fija en el versillo que se repite -Oh, Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve- para expresar el ansia del pueblo que espera de Cristo la restauración. El salmo se aplica tanto al reino del Norte (cf. vv.2-3), devastado por los asirios, como a Judá después del saqueo de Jerusalén, el año 586. El salmista espera la restauración del reino unificado. Es obvio que todo ello apunta a la restauración de los tiempos mesiánicos.

Pero la sagrada Liturgia no pierde de vista la condición sacerdotal del Niño que nacerá en Belén, revestido de carne mortal, precisamente para ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Su venida en carne lo pone en relación directa con el pecado, por cuya causa tendrá que ser inmolado en la Cruz. De ahí la cita de la Epístola a los Hebreos: «¡He aquí que vengo […] a hacer, oh Dios, tu voluntad!» (Hb 10,5-10). «Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo» (Hb 10,10).

Pese a lo dicho, este domingo se detiene particularmente en cantar las glorias de la mariología. El evangelio (Lc 1,39-45), por eso, nos vuelve a proponer el relato de la Anunciación (Lc 1, 26-38), el misterio en que nos adentramos cada día al rezar el Ángelus, oración mariana por antonomasia que nos hace revivir el momento decisivo en que Dios llamó al corazón de María y, al recibir su «sí», comenzó a tomar, en ella y de ella, carne. Curiosamente, la oración «Colecta» de la misa de hoy es la misma que se reza al final del Ángelus: «Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección».

A pocas horas ya de la Navidad, pues, se nos invita a dirigir la mirada al misterio inefable que María llevó durante nueve meses en su seno virginal: el misterio de Dios que se hace hombre. Es éste el primer eje de la redención. El segundo es la muerte y resurrección de Jesús. Los dos son inseparables y ponen de manifiesto un único plan divino: salvar a la humanidad y su historia asumiéndolas hasta el fondo al hacerse plenamente cargo de todo el mal que las oprime.

Echemos de ver, por tanto, que estos misterios cristológicos guardan estrecha relación con el mariológico de la Virgen Madre, portadora durante nueve meses en su seno virginal del Hijo de Dios encarnado en sus purísimas entrañas. Y a la vez, de qué modo la Virgen Madre comunica con solo su presencia la Gracia del Verbo hecho carne para salvación de toda la humanidad, el cual sigue viniendo, «viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino» (Prefacio III de Adviento).

Reparemos, por otra parte, en María y José, que esperan el nacimiento de Jesús, y aprendamos de ellos el secreto del recogimiento para gustar la alegría de la Navidad. Dispongámonos, por eso, para acoger con fe al Redentor que –de la manera dicha- viene a estar con nosotros. San Lucas puntualiza que, al término de la escena de Jesús hallado por sus padres dialogando en el Templo con los doctores, «bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad»; y que «su madre conservaba todo esto en su corazón» (Lc 2,51).

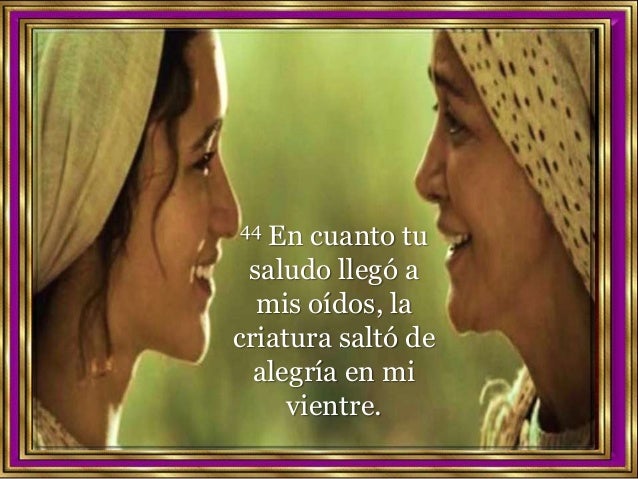

El relato evangélico de la Visitación (cf. Lc 1,39-56) destaca cómo la Virgen, después de la anunciación del Ángel, no retuvo el don recibido, sino que partió presto para ayudar a su anciana prima Isabel, embarazada de seis meses. María no se para a medir la distancia hasta llegar a su prima, ni repara tampoco en lo que un viaje así va a suponerle a ella, viajando sola por el desierto. Su donación le conduce a hacer una de las cosas más costosas en el ser humano: olvidarse de sí misma, para ser totalmente de los demás.

También nosotros podemos contemplar las necesidades de los cercanos; sobre todo, la sed de ayuda que llevan en su interior, con la esperanza de que alguien pueda satisfacerla y calmar su ansia. Detengámonos, pues, en el caminar de nuestra vida para ayudar a los demás.

El Magníficat (cf. Lc 1,46-55) que a continuación sigue es un canto revelador de los anawim, o sea los fieles que se reconocían «pobres» no sólo por su alejamiento de cualquier idolatría de la riqueza y del poder, sino también por la profunda humildad de su corazón. Escuchamos precisamente la voz de la Virgen que habla así de su Salvador. El cántico está compuesto en primera persona: «Mi alma… Mi espíritu… Mi Salvador… Me felicitarán… Ha hecho obras grandes por mí…». Así pues, el alma de la oración es la celebración de la gracia divina, que ha irrumpido en el corazón y en la existencia de María, convirtiéndola en la Madre del Señor.

La estructura íntima de su canto orante es, por ende, la alabanza, la acción de gracias, la alegría, fruto de la gratitud. La Virgen Madre es consciente de que tiene una misión que desempeñar en favor de la humanidad y de que su historia personal se inserta en la historia de la salvación. De ahí que se haga portavoz de todas las criaturas redimidas, que, en su «fiat» y así en la figura de Jesús nacido de la Virgen, encuentran la divina misericordia.

Los vv. 51-55 ponen de relieve, dentro de una forma, por así decir, más coral del Cántico, como si a la voz de María se uniera la de la comunidad de los fieles que celebran las sorprendentes elecciones de Dios, siete acciones que el Señor realiza de modo permanente en la historia: «Hace proezas…; dispersa a los soberbios…; derriba del trono a los poderosos…; enaltece a los humildes…; a los hambrientos los colma de bienes…; a los ricos los despide vacíos…; auxilia a Israel».

En tales acciones divinas es evidente el «estilo» en que el Señor de la historia inspira su comportamiento: se pone de parte de los últimos. Su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas, en las que triunfan «los soberbios, los poderosos y los ricos». Con todo, está previsto que su fuerza secreta se revele al final, para mostrar quiénes son los verdaderos predilectos de Dios: «Los que le temen», fieles a su palabra, «los humildes, los que tienen hambre, Israel su siervo», es decir, la comunidad del pueblo de Dios que, como María, está formada por los que son «pobres», puros y sencillos de corazón.

Se trata del «pequeño rebaño», invitado a no temer, porque al Padre le ha complacido darle su reino (cf. Lc 12,32). Este cántico nos invita, así, a unirnos a este pequeño rebaño, a ser realmente miembros del pueblo de Dios con pureza y sencillez de corazón, con amor a Dios.

«Cada uno –dice san Ambrosio en su espléndido comentario al texto del Magníficat- debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor, cada uno debe tener el espíritu de María para alegrarse en Dios. Aunque, según la carne, sólo hay una madre de Cristo, según la fe todas las almas engendran a Cristo, pues cada una acoge en sí al Verbo de Dios […] El alma de María proclama la grandeza del Señor, y su espíritu se alegra en Dios, porque, consagrada con alma y espíritu al Padre y al Hijo, adora con devoto afecto a un solo Dios, del que todo proviene, y a un solo Señor, en virtud del cual existen todas las cosas» (Exp. In Lc., 2,26-27).

San Ambrosio en el comentario al Magníficat, interpretando las palabras de la Virgen misma, nos invita a hacer que el Señor encuentre una morada en nuestra alma y en nuestra vida. No sólo debemos llevarlo en nuestro corazón; también hemos de llevarlo al mundo, de forma que también nosotros podamos engendrar a Cristo para nuestros tiempos. Pidamos al Señor que nos ayude a alabarlo con el espíritu y el alma de María, y a llevar de nuevo a Cristo a nuestro mundo.

La fidelidad del salmista nace de la escucha de la Palabra, de custodiarla por dentro, a base de meditarla y amarla, como María, que «custodiaba, meditándolas en su corazón» las palabras que le habían sido dirigidas y los sucesos maravillosos en los que Dios se revelaba, pidiendo su «sí». Y si nuestro salmo comienza proclamando «beato» a «quien camina en la Ley del Señor» y a «quien custodia sus enseñanzas», es también la Virgen María la que lleva a cumplimiento la perfecta figura del creyente descrito por el salmista.

Ella es, de hecho, la verdadera «bienaventurada», proclamada como tal por Isabel por «haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor», y es de Ella y de su fe de quien el mismo Jesús da testimonio cuando, a la mujer que gritaba: «¡Dichoso el seno que te llevó!» (Lc 11,27), responde: «Dichosos más bien los que oyen la Palabra de Dios y la guardan» (v.28).

María, cierto, es bendita porque en su seno llevó al Salvador, pero sobre todo por haber acogido el anuncio de Dios, pues fue una guardiana atenta y amorosa de su Palabra. El camino que lleva a Belén, por tanto, termina, sí, en la cuna de Jesús, pero teniendo bien sabido que la mejor cuna de Jesús son los tiernos brazos de María.