José de Segovia “El pecado original” americano

El protagonista de Soldado Azul, John Chivington, encarna las contradicciones de ese cristianismo que nunca reconoce ser racista.

| José de Segovia

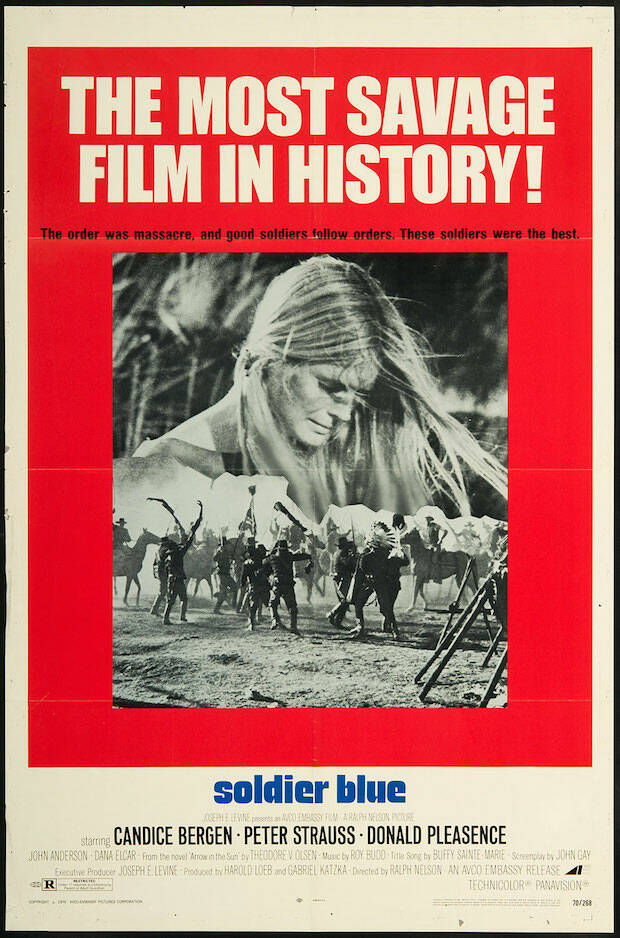

Tras el sueño puritano de una “nación cristiana” se esconde lo que los americanos llaman “el pecado original” de la fundación de Estados Unidos. Cuando el país se despertaba con la noticia de lo que su ejército había hecho matando a la población indefensa de la aldea de My Lai (Vietnam) en 1968, se hacía una película sobre la masacre de Sand Creek en 1864, que se anunciaba como “la más salvaje de la historia del cine”. Hace ahora medio siglo que se estrenó Soldado azul (1970), cuyo protagonista es un trasunto del coronel predicador metodista, que pasó de ser conocido como partidario de la abolición de la esclavitud de los negros a ser responsable del genocidio de los indios americanos, John Chivington (1821-1894). Son las contradicciones de ese cristianismo que nunca reconoce ser racista.

Chivington fue ordenado ministro metodista en 1844. Predicaba al principio en el circuito de iglesias de Payson. En uno de sus viajes contrajo la viruela, pero sirvió a la conferencia metodista de Illinois durante diez años. Luego fue hecho misionero, ¡nada menos que a los indios Wyandot en Kansas! Allí en vez de mostrar racismo, se hace un convencido abolicionista. Era tan ferviente opositor de la esclavitud de los negros que el congresista Craig le recomienda trasladar su ministerio a Nebraska, por el racismo imperante en Kansas.

Se le encomienda entonces, a Chivington, el cuidado de una congregación en Omaha, pero está allí sólo un año. Tiene problemas con la iglesia y se va con su familia a Colorado, como misionero metodista en campamentos de mineros de South Park. En esa época es elegido anciano del distrito metodista de las Montañas Rocosas y se establece en Denver, donde ha pasado también a la historia como fundador de la Escuela de Teología de Iliff, que forma ahora parte de la Universidad. Al no ser reelegido en 1862, el predicador decide entrar en el ejército al llegar la Guerra Civil.

Aunque el gobernador de Colorado ofrece a Chivington ser capellán militar, él insiste en tomar las armas, como cualquier otro soldado. Muestra tal valor en el combate que acabará siendo nombrado coronel. Era conocido por todos como ardiente abolicionista. Sólo sale a la luz su lado oscuro en las quejas de un capellán confederado, que dice que Chivington amenaza con matar a los prisioneros que había hecho en un rancho en 1862, dos años antes de la matanza de Sand Creek.

Sand Creek

La masacre de los indios Cheyenne y Aparaho por el ejército de Estados Unidos ocurrió cuando el 29 de noviembre de 1864 una división con 675 soldados de caballería, dirigidos por Chivington, atacaron y destruyeron una población india, donde mataron y mutilaron a mujeres y niños. En otoño de ese año el coronel Wynkoop había recibido una carta de Marmita Negra pidiendo la paz y el intercambio de prisioneros. En la conferencia de paz de Camp Weld acordaron la liberación de los presos y el gobernador Evans prometió la protección de los indios que se rindieran al coronel en Fort Lyon.

En octubre Chivington había reclutado voluntarios y estaba a punto de perder su posición de mando. Al escuchar del acuerdo de paz, se quejó al oficial del departamento militar de Kansas, Curtis, que sustituye a Wynkoop por un coronel que no fuera tan conciliador con los indios, Anthony. Cuando Marmita Negra había enviado a sus hombres a cazar, porque se estaban acabando las provisiones, pasó Chivington con una tropa de ochocientos soldados cerca de la reserva. La noche del 28 se pusieron a beber en el campamento militar, anticipando un combate el día siguiente. Era un ataque premeditado.

Aunque el capitán Soule le dijo que los indios eran pacíficos, Chivington dio la orden de atacar la mañana siguiente. Los Cheyenne izaron banderas blancas y estadounidenses, pero los soldados masacraron a un centenar de ancianos, mujeres y niños. Se llevaron como botín cabelleras de indios, fetos humanos, así como genitales cortados de hombres y mujeres. Algunos de los supervivientes testificaron ante el comité de investigación del Congreso, que concluyó que Chivington era culpable. Expulsado del ejército, quedó libre de cargos por la amnistía que hubo después de la Guerra Civil y se dedicó a la política.

My Lai

Cuando se dice que Vietnam fue la última guerra televisada, lo que se quiere decir es que a partir de ese momento el ejército de Estados Unidos tomará el control de la prensa, como se ha visto desde la primera guerra del Golfo. Ya no nos dejan ver los cadáveres, ni cuerpos mutilados. Se nos oculta el horror de la guerra. Sólo se ven luces en la oscuridad de mísiles, como en un videojuego. La censura ha llegado en el conflicto de Irak y Afganistán hasta el punto de no dejar ver los féretros de los cuerpos de los soldados devueltos a América. Es como si las guerras fueran ahora invisibles.

Las críticas a la guerra del Vietnam no se hacen mayoritarias hasta que se conoce la masacre de My Lai, el 16 de marzo de 1968, cuando 567 civiles, incluyendo ancianos, mujeres y niños, habían sido violados en grupo y mutilados por soldados de la compañía conocida por el nombre de Charlie –que hizo incluso fotos de “la hazaña” –. La prensa se enteró en octubre de 1969, cuando un piloto de helicópteros contó lo que había visto. A los artículos de prensa del The New York Times se añadieron las fotos que publicó el escritor y guionista de cine Joe Eszterhás. Tras los reportajes de las revistas Time y Life en diciembre, los veteranos dejan de ser héroes, para una sociedad que prefiere verlos como víctimas de un gobierno que ha mandado a sus hijos a una muerte segura en una guerra que ya no pueden justificar por el anticomunismo de “la Guerra Fría”.

Tanto My Lai, como Sand Creek, fueron ataques premeditados, que revelaron “el lado oscuro del sueño americano”. La generación de Vietnam se dio cuenta que la historia de su nación no era como le habían contado en la escuela. Es en ese clima de “revisionismo” que aparece “la película más salvaje de la historia del cine” –como se anuncia en las carteleras–, Soldado azul (1970). No es sólo un “western crepuscular”, sino un “puñetazo en el estómago” del espectador conservador estadounidense, tan aficionado a las películas del Oeste. Su violencia supera al Bonnie and Clyde de Arthur Penn, que inaugura el Nuevo Hollywood. Aunque alabada por la crítica, fue rechazada por el público norteamericano, que estaba ya harto del Vietnam, pero llegó a ser la tercera película más vista en Inglaterra el año siguiente, cuando se estrenó allí.

Soldado azul

Ralph Nelson (1916-1987) era un director de televisión que llega al cine en los años 60. Era la segunda película del protagonista, Peter Strauss, que se hace famoso en la televisión de los años 70, medio que ya no abandonará después. La actriz Candice Bergen había debutado con Lumet en 1966, pero no había hecho todavía la película que la hizo famosa como símbolo de la revolución sexual, Conocimiento carnal (1971) de Mike Nichols. Luego se haría popular también en televisión con la serie Murphy Brown.

El tercer nombre del cartel es alguien especialmente familiar para mí, Donald Pleasence, ya que su hija fue misionera en España desde 1973, que comienza a trabajar en la iglesia de mis padres, antes de ir a Ciudad Real y regresar finalmente a Inglaterra. De La gran evasión, pasa a ser el villano del villano de James Bond y la estrella del cine de terror en clásicos como Halloween. Su hija nunca quería ver sus películas, pero a mí siempre me impresionaba reconocerle.

Obvia decir que la película fue mutilada hasta lo sumo por la censura franquista. En Argentina le pusieron incluso el título de Cuando es preciso ser hombres. La escena que provocaba más morbo era una violación mostrada con una frialdad tan insoportable, que hoy no sería ni porno. El cine de los 70 es así de duro. Lo tremendo es que se ponía en las salas normales de cine, donde se veía hasta “porno duro”. La década que inicia Soldado azul es de una violencia tal, en Estados Unidos, como no se había visto desde el lejano Oeste. Expresa una desesperanza tan grande, que vemos al veterano del Vietnam que hace Robert De Niro en Taxi Driver como “abandonado por Dios” –según dice el cartel de la película de esos dos exseminaristas que son Scorsese y Schrader–.

“Si yo no soy racista”

Lo que te llama la atención de hombres como Chivington, perseguido defensor de la abolición de la esclavitud, pero al mismo tiempo, perseguidor de los indios americanos, es su racismo selectivo. Parece raro, pero es más habitual de lo que parece. El admirado modelo de King, Gandhi, defiende a la población mestiza de Sudáfrica, pero discrimina a los negros. Cuando voy a Estados Unidos escucho lo mismo de latinos o “hispánicos”, que se quejan de su marginación, pero desprecian a los afroamericanos. En España he visto lo mismo con los gitanos, que rechazan a los “quinquis”, por no ser ni payos ni gitanos. Aunque luego, cuando dices algo, todos te aseguran que no son racistas.

En la ‘era Trump’, además, no sólo no se reconoce el racismo, sino que muchos distinguen entre ser racista y “la ideología de raza” –algo tan incomprensible para mí, como la manida “ideología de género”, que sigo sin saber exactamente lo que es, por mucho que lea al respecto–. Ya que nos perdemos también en cuestiones de lenguaje. Mis padres me enseñaron a no llamar ‘negros’ a los negros. Ellos decían “de color”, como si fueran verdes o algo así. Ahora hablo de “afroamericanos”, pero en el caso de Chivington, es un anacronismo, ya que acababan de ser traídos como esclavos a América. La denominación “de piel oscura”, me parece aún más ambigua, visto las diferencias de pigmentación entre aquellos que los forenses de las películas y las series llaman “de raza caucasiana”. La cultura afroamericana misma hace discriminación entre aquellos que tienen la piel más clara que otros, sobre todo en el mundo del espectáculo, como demuestra el caso Michael Jackson, ya que las cantantes y bailarinas de los locales de ambiente afroamericano preferían siempre artistas de tez más clara.

Yo creo que Chivington no sólo estaba dominado por sus prejuicios, sino también por el resentimiento contra aquellos que le rechazaban. Sus problemas por cada iglesia que pasaba desvelan que detrás de aquel aguerrido defensor del abolicionismo, había alguien amargado, lleno de odio e ira contra todos. Su incapacidad de escuchar a otros revela un cristianismo arrogante, que pretende tener siempre la razón. Esas personas tienden a mostrar una excepcional agresividad, como basta comprobar por poco que se pasee uno por las redes. Más allá de la verdad o no, de sus argumentos, lo que carecen es de la menor gracia y generosidad cristiana. No tienen compasión, ni misericordia de nadie. Todo son juicios y condenas. Lo único que les une es el odio y la justicia propia.

¿Culpable de qué?

No hay ningún cristiano que no considere el racismo como pecado, otra cosa es que se considere culpable de él. El hecho de que la palabra no aparezca en la Biblia significa tan poco como que el término ‘trinidad’ o ‘misión’ no esté en la Escritura. No está en ninguna de las veinte listas de vicios del Nuevo Testamento, pero si examinamos un texto como Gálatas 5:19-21 sobre “las obras de la carne”, es evidente que el racismo es “enemistad” (basada en la raza), “pleitos” (raciales), “iras” (a causa de la raza), “contiendas” (por la raza), “disensiones” (raciales) y “divisiones” (por motivos raciales). Es odiar a alguien por el color de su piel.

Ahora bien, ¿de dónde vienen esas actitudes? Del orgullo y egoísmo, que ve a los otros con parcialidad y favoritismo, por su apariencia externa (Santiago 2:1). Se ofende así a otros, pero también a Dios, transgrediendo su Ley (1 Juan 3:4). Aunque no es “el pecado original”, es resultado de él. Ha infectado sociedades como la americana desde el inicio, produciendo dolor y sufrimiento. No es sólo algo de lo que debemos arrepentirnos, sino que debemos considerar cómo ha infiltrado cada aspecto de la vida.

La buena noticia es que, si bien el racismo es algo repugnante, no es “el pecado imperdonable”. Muestra la corrupción de la naturaleza humana, pero como cualquier otro pecado puede ser perdonado, “mortificado” y santificado en Cristo Jesús. El cristiano no está libre de pecado. No nos debe sorprender, por lo tanto, que el racismo esté arraigado en nuestro corazón. El mundo reconoce pocos males, pero no hay duda de que el racismo es uno de ellos. Como se considera peor que otros, nos da miedo confesarlo. Lo que lleva a la confusión, la justicia propia y el continuo enfrentamiento.

Como dice el autor afroamericano Shelby Steele, “el conflicto racial en América es fundamentalmente una lucha por la inocencia”. Para mantener la inocencia, “los negros recuerdan a los blancos su culpa y les acusan de nuevas formas sutiles de racismo”. Para defenderse, “los blancos mantienen su inocencia, desacreditando a los negros y negando sus dificultades”. El problema es que “en esta negación, está la negación de la culpa”.

No hay otra salida que reconocer que todos venimos del mismo padre (Adán) y, por la fe, tenemos un mismo Salvador (Cristo). La moralidad no soluciona el problema de la culpa. Sólo podemos ser libres de ella por el perdón de Cristo, pero para eso tenemos que ser honestos con la realidad de “el pecado que mora en mí”. Si por nuestra culpa estamos así, la única salida que tenemos está en la justicia que viene por la fe. Sólo la Gracia del favor inmerecido de Dios, nos hará tener gracia y amor por otros.