José de Segovia El problema real

No captar la importancia de la Caída, como Schaeffer, es caer en los dos principales errores que tiene el cristianismo contemporáneo.

| José de Segovia

Al salir del hospital, todavía dolorido, intento luchar contra el desánimo con series como esta, que me despierten curiosidad y emoción. Las últimas dos operaciones de las diez que llevo, me recuperé inmerso en el oscuro mundo de Jim Jones y David Berg, pero la anterior me acerqué a este pensador que ahora revisito, Francis Schaeffer (1912-1984). Él también padeció cáncer los últimos seis años de su vida. Creo que no hay una figura que haya marcado más mi forma de hablar y escribir sobre la realidad que la de él.

Mientras esperaba para entrar en el quirófano he empezado en inglés el libro que sobre su “espiritualidad contracultural” ha hecho el antiguo profesor de Aix y pianista de jazz, Bill Edgar. Entre los espasmos de la sangrienta recaída que he tenido tras la intervención, volvía a la novela que su hijo Franky hizo sobre los veranos con su familia junto al lago suizo de Portofino. Su visión honesta de la realidad de su padre me ha hecho retomar la obra de Edgar otra vez, al volver a casa.

Escribo de nuevo las conclusiones a esta serie, porque como él, sigo buscando la autenticidad en un mundo “en la línea de la desesperación”. En mi adolescencia redescubrí la fe leyendo sus libros, como él en los años 50, no en el lenguaje vacío de una “superespiritualidad” que no responde a “la realidad”, sino en “la verdadera verdad” del “Dios que está ahí” y esa obra de “una vez por todas” por Cristo Jesús, que “no nos hace un tipo especial de personas llamadas cristianas, sino verdaderamente humanos”.

El sueño comunitario

Cuando era adolescente había un gran interés por el tema comunitario, tanto en el mundo católico como en el evangélico. Leí entonces mucha literatura anabautista. Películas como Único testigo (1985), de Peter Weir, presentaban el mundo menonita de grupos tan radicales como los amish en términos que se me antojaban entonces más idílicos que asfixiantes. Me fascinaban las comunidades cristianas que habían surgido en lugares como Burgos y Santander de forma tan espontánea y poco definida en su teología, un curioso fenómeno ecuménico en los años 70 de influencia tanto carismática como menonita, más avanzado en sus expresiones artísticas que las iglesias tradicionales.

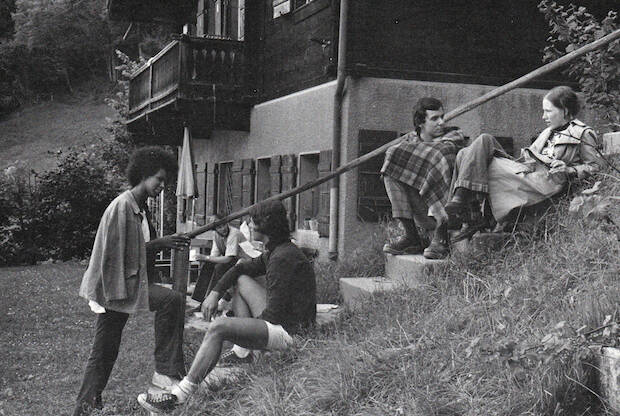

Me encajaba perfectamente que lo que Schaeffer había fundado en las montañas de Suiza era una comunidad y no un simple centro de estudio. L´Abri en francés significa ‘refugio’. El nombre viene del Salmo 91. Estaba primero en Champéry, donde fue Edgar el año que yo nací, 1964. Luego las autoridades les obligaron a trasladarse al cantón protestante de Vaud, donde llegaron a tener hasta seis chalés en Huémoz, para recibir personas buscando sentido para su vida. Llegar allí no era fácil, toda una peregrinación. Tenías que ir en funicular al pueblo de Ollon y subir luego en una camioneta de correos que iba a Villars, la estación de esquí que había en la cumbre de la montaña.

El número de personas que pasaron por allí en los años 60 y 70 de todo el mundo no es comparable a la importancia que luego tuvieron en áreas como la cultura y el arte. Estoy leyendo también la biografía de uno de ellos, Larry Norman (1947-2008), el llamado “padrino del rock cristiano”, que quiso reproducir también la idea de L´Abri en su casa de Los Ángeles, recién casado. Su biógrafo Greg Thornbury se asombra de que alguien tan poco inclinado a la vida comunitaria como él, se empeñará en hacer algo así. Lo mismo se podría decir de Schaeffer. Estaba siempre encerrado en su habitación. Y no salía más que para dar conferencias y tener charlas de sobremesa. Los que querían hablar con él, generalmente dando un paseo por el monte, tenían que pedir cita previamente. Era un hombre retraído, como lo soy yo, muchas veces.

No cito otros ejemplos más claros, porque están todavía vivos y muchos son buenos amigos, pero me intriga la obsesión comunitaria de personas que no tienen ninguna inclinación por ello. Comentándolo el otro día con Samuel Escobar, que estuvo en Suiza con Schaeffer un par de veces, me decía que es precisamente por eso. Cuando sientes que fallas en algo determinado, insistes tanto en algo que se acaba cumpliendo el refrán de “dime de lo que presumes, que te diré de lo que careces”. ¡Son nuestras contradicciones que la fe pone en evidencia!

La vida en L’Abri

Edgar da algunos ejemplos de las personas que uno se podía encontrar allí, pero ¿cómo llegaban a ese lugar? Alguien como Marc Mailloux, interesado en la mística budista, después de haber ido a la India conoce a una hippy americana en la playa de Corfú que le habla de “un lugar donde quedarse unos días, cuando tienes poco dinero, que cuenta con un hermoso escenario y da buenas vibraciones, aunque la mayoría de la gente allí está en un rollo religioso”. Así de confusos estaban muchos de los que venían. Allí eran directos, eso sí. Te preguntaban ya en la carretera, al recogerte, si eras cristiano, o no. Podías decir como Edgar que no sabías, que te recibían igual.

La vida allí comenzaba temprano, pero tras el desayuno, te dejaban cuatro horas de estudio y reflexión individual. Había una biblioteca, donde muchos escuchaban cintas de conferencias. Luego se hacía un trabajo manual otras cuatro horas, después de la comida, que iba seguida siempre de una larga sobremesa de charla con Schaeffer. Incluso haciendo una labor manual se escuchaban grabaciones. La primera que oyó Edgar le parecía que era la conferencia de una mujer que conocía bien el existencialismo con el que había crecido en Francia durante los años 50, cuando lo que escuchaba ¡era la aguda voz de Schaeffer!

En estos días de optimismo tecnológico cuesta imaginar los reparos que tenían hombres como Schaeffer o Lloyd-Jones a las grabaciones. Como el conocido predicador galés que había en Londres, a Schaeffer eso de las grabaciones le parecía al principio “mecánico y artificial”. Se cuenta que una vez escondieron un micrófono en una planta y la cinta circuló luego sin su permiso por todo el mundo, hasta que Schaeffer se enteró y se puso furioso. No era sólo que se perdía la emoción del momento –Schaeffer lloraba a menudo, al hablar–, sino que alguien como Lloyd-Jones creía que había una “unción” especial en el momento de la predicación, que no se reproducía simplemente al escuchar una grabación. Sé que esto suena absurdo en un tiempo que tantos escuchan sermones por Internet y les da igual dónde o cuándo han sido hechos, pero si lo piensas tiene un sentido: ¡escuchan algo fuera de contexto!

Si en el caso de Lloyd-Jones, la mayor parte de sus libros son principalmente transcripciones de sus mensajes –hechas después de su muerte, o sea sin haber sido revisadas por él–, el primer libro de Schaeffer fue también el texto de unas conferencias en la universidad de Wheaton (Dios está ahí) –aunque antes estaba ya el material de sus Estudios Bíblicos Básicos en diferentes versiones–, pero el segundo lo publicó Inter-Varsity y lleva ya tres ediciones en castellano (Huyendo de la razón). La mayor parte de su obra viene de charlas, que se publican con una cierta lógica, para leer incluso en orden. Edgar recomienda, como yo, comenzar con Muerte en la ciudad. Sin embargo, sus libros revelan algo de ese carácter fragmentario que no transmite la fuerza de su presencia física en un momento determinado. Ya que, en el fondo, no estamos hablando de autores, sino de predicadores o conferenciantes que no se pueden juzgar sólo por sus libros.

“Un americano peculiar”

Para la mayoría de la gente, todavía hoy, Schaeffer tiene un aspecto estrafalario. Hasta el final de su vida en Estados Unidos llevaba una chaqueta india estilo Nehru, botas de montaña, pelo largo y barba de chivo. En un tiempo en que la mayoría de la gente de su edad iba todavía con traje y corbata, daba una impresión extraña. Si a eso le unes su molesta voz de pito, ya no era sólo extravagante, sino irritante. Incluso al público no convencional, les parecía que estaba intentando llamar la atención. La conclusión de Edgar y todos los que le conocieron, es que era un reflejo simplemente de lo excepcional que era él. “No era un americano típico”, me decía el otro día Samuel Escobar, al recordar sus encuentros con él.

Todos esos académicos que intentan evaluar la obra de Schaeffer, olvidan que no era un profesor de seminario o universidad. Como dice Edgar, “tomaba ideas de aquí y allá”. Citaba nombres, pero sus libros “no son manuales de estudio con notas a pie de página, sino una colección informal de perspectivas de la Escrituras, personas, artículos, recortes y sus propias intuiciones”. ¡Ese era el genio de Schaeffer! Es por eso por lo que algunos le leemos todavía, mientras que tanta obra académica nos sigue resultando insoportable.

A alguien como Edgar –estudiante de Harvard, que iba a L´Abri una y otra vez–, le sorprendía que, aunque le gustaba jugar a adivinar lo que iba a decir a continuación, a menudo no acertaba. Tenía algo impredecible, un lenguaje propio, lleno de referencias sorprendentes. Lo mismo mencionaba en una universidad como Harvard a Dylan, Jefferson Airplane o los Beatles, que a escritores como Terry Southern y Ken Kesey, o en un centro cristiano como Wheaton comentaba las películas de Bergman o Fellini. Nadie había oído a un pastor conservador hablar de esas cosas, más que con desprecio. Obvia decir que es por eso, que adolescentes como yo, leíamos sus libros. ¡No parecían “literatura cristiana”!

Fijarse sólo en los nombres que cita sería, sin embargo, una superficialidad. Hay un mensaje claro en él, que repite constantemente. Y de eso es de lo que quiero hablar ahora, porque lo que me atrajo de él, no era sólo su forma original, sino el contenido. Como dice Edgar, la idea clave de su pensamiento es “la búsqueda de lo real”. Eso es lo que le produjo la crisis en los años 50. Aunque era alguien propenso a la depresión, la experiencia de la que nació L´Abri no fue algo meramente psicológico. Se hizo la pregunta que muchos nos hacemos: “¿Soy yo realmente cristiano?”

Fe en crisis

Schaefer se había ido distanciado poco a poco del Movimiento –como ellos lo llamaban– de ese fundamentalismo militante con el que había venido como misionero a Europa, después de haber sido pastor en tres iglesias de Estados Unidos. Su forma de separatismo le parecía ahora carente de amor y gozo. Incluso alguien como Lloyd-Jones, que buscaba también la pureza de la iglesia visible, mostró sus reservas por “la falta de amabilidad” que vio en su Movimiento. Duriez cree que le impresionó más la recriminación de Barth de lo que piensa Edgar. El teólogo de Basilea se negó a volver a hablar con él diciendo que estaba cerrado a todo diálogo. Su teología parecía “criminología”, le dijo.

La única satisfacción sustitutoria que podemos tener es el sacrificio de Cristo "en el espacio y en el tiempo".

Edith registra en The Tapestry los comentarios de Fran antes de ponerlos él mismo mucho después por escrito en el prólogo a La verdadera espiritualidad: “Me siento hecho pedazos por la falta de realidad; la falta de ver los resultados que dice la Biblia; no hablo de la gente; sino que no estoy satisfecho conmigo mismo”.Edgar explica, por eso, que Fran no buscaba “la verdadera espiritualidad”, sino la verdad de su cristianismo.

Si lo que decía la Biblia no era verdad, esto ya no le interesaba. No se trataba de tener una experiencia carismática. De lo que habla en su famoso sermón de aquella época, Lengua de fuego” era del valor que tenía la obra de Cristo para nosotros hoy. Cuando él descubre al “Dios que está ahí” no espera una “segunda bendición”, sino tener una reafirmación de la verdad de la Biblia y el sentido de lo que Jesucristo ha hecho finalmente por nosotros. Y eso es lo que encontró.

El punto de partida es tan obvio que sigue siendo increíble que todavía el cristianismo conservador siga actuando de espaldas a esta realidad tan clara en el Nuevo Testamento: “Lo primero que debemos tener en cuenta es que nadie puede empezar siquiera a vivir la vida cristiana, o saber algo de la verdadera espiritualidad, sin ser verdadero cristiano”. Sin embargo, ahí está el mundo evangélico empeñado en que la gente viva de acuerdo con la moralidad cristiana. Me temo que hasta el propio Schaeffer olvidó esto al final de su vida en su batalla contra el aborto.

Lo básico del evangelio

La distinción que suelo hacer entre el sentimiento de culpa y la culpa objetiva viene de Schaeffer. Es así como él presentaba siempre el problema. Igual que él, yo también si encuentro a alguien en un tren y tengo sólo diez minutos para hablar con él del Evangelio, hago como Schaeffer, paso ocho planteando las preguntas y sólo dos apuntando a la respuesta. Para que el cristianismo tenga sentido, tenemos que entender que hay un problema. Y él lo encontraba en esa “línea de la desesperación”.

No captar la importancia de la Caída, como Schaeffer, es caer en los dos principales errores que tiene el cristianismo contemporáneo. Por el lado conservador, actúa como si el no creyente pudiera vivir de acuerdo con “los valores cristianos”, pero también en su orgullo de “la sana doctrina”, ignora que el pecado ha afectado a nuestra mente y no entendemos la verdad como debemos. Todos tenemos errores. El ámbito liberal, por su parte, quiere justificar lo injustificable. Ya no le basta que se entienda al homosexual, tiene uno que decir que no hay ningún problema con ello. No acepta convivir con el sentido de culpa, imprescindible para vivir la gracia del Evangelio.

Para Schaeffer, aceptar la autoridad de la Biblia significa reconocer que todos hemos pecado, no por error, sino intencionadamente. Y que la única satisfacción sustitutoria que podemos tener es el sacrificio de Cristo “en el espacio y en el tiempo”. Nuestra culpa sólo puede ser quitada por la obra completa de Jesús “sin añadir nada por nuestra parte”. Esto es algo en lo que insiste una y otra vez en todos sus escritos. Y eso es lo que creo también yo.

A estas alturas de la vida ya no creo que pueda ser mejor cristiano, pero si algo sé es que soy pecador y no tengo otra forma de librarme de mi culpa que por lo que Cristo Jesús ha hecho por mí en la cruz. Ese es, para mí, el Evangelio. Lo que yo todavía creo. Soy un mal cristiano, pero en el nombre de Jesús está mi única esperanza en la vida y en la muerte.