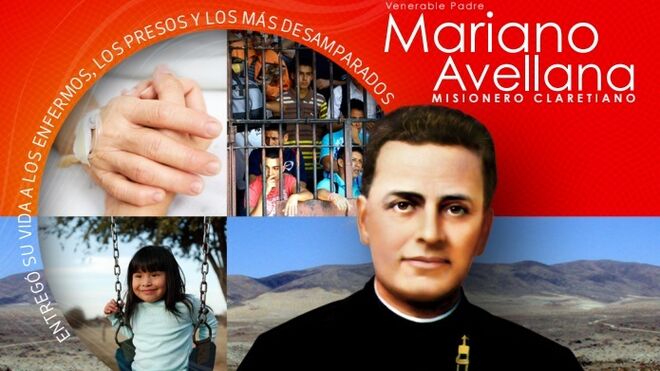

Uno de los mayores evangelizadores que conociera el pueblo de Chile en el siglo XIX Venerable Mariano Avellana: Otra forma de ser mártir

Su trabajo incansable, en medio de aquellos sufrimientos y hasta el último aliento, bien podría calificarse como un martirio de día tras día

A 115 años de su muerte parece procedente aspirar a que el Señor se digne coronar en los altares su testimonio de fidelidad admirable al carisma que su mentor y padre infundiera a sus misioneros

| Alfredo Barahona

El 14 de mayo se han cumplido 115 años de fallecimiento del misionero claretiano aragonés Mariano Avellana Lasierra, uno de los mayores evangelizadores que conociera el pueblo de Chile en el siglo XIX. Declarado venerable por el papa Juan Pablo II en 1987, hoy la vasta “familia” de religiosos y laicos hermanados por el carisma de san Antonio María Claret ha asumido como objetivo preferente implorar el milagro que, como único requisito faltante, se requiere para su beatificación, y promover su causa en el ámbito internacional. Así lo ha señalado el superior general de la congregación claretiana, P. Mathew Vattamattam.

Congregación bendecida con un número singular de beatos declarados en los últimos treinta años, la característica de todos ellos es que ofrendaron martirialmente su sangre por causa del “odio a la fe”, lo que no ocurrió con Mariano Avellana. Sin embargo, el testimonio de éste como evangelizador indeclinable durante largos años de sacrificios y padecimientos, ameritaría para los claretianos su ascenso a los altares como ejemplo relevante a religiosos y laicos. Y como el primer beato claretiano que no derramó su sangre en martirio tradicional.

Ser mártir, ¿herencia de un delirio?

Antonio María Claret copó décadas de historia en la evangelización española del siglo XIX. ”Místico en la acción”, como lo definiera Pío XII al canonizarlo en 1950, asumió con arrebatos proféticos abarcar al mundo entero con sus ansias misioneras, sintiéndose como Isaías (61,1) y Cristo (Lc 4,18) “ungido por el Señor para llevar las buenas noticias a los pobres, curar los corazones afligidos, dar vista a los ciegos, proclamar la amnistía a los cautivos y la libertad a los prisioneros”.

Esta misión vital, asumida en forma arrolladora durante décadas en la Península y siete años decisivos como arzobispo en la Cuba colonial, le atrajo poderosos enemigos y catorce atentados que, lejos de amedrentarlo, le acrecentaron hasta el delirio el anhelo de entregar su sangre en el martirio. No lo logró, incluso cuando en Cuba un sicario casi lo degolló de un navajazo.

Pero lo que el padre no alcanzó, pareciera haberlo traspasado como herencia a sus hijos de la congregación que en 1849 fundara como Hijos del Inmaculado Corazón de María, hoy también Claretianos, por su padre. 184 han sido beatificados a partir de 1992, por haber enfrentados las balas en vez de traicionar sus votos de servir a Dios evangelizando a su pueblo. Con excepción del P. Andrés Solá, victimado en las postrimerías de la Revolución Mexicana, todos fueron arrasados por el conflicto fratricida que entre 1936-’39 cubrió a España de sangre y ruinas. No fueron los únicos. Con 271 de sus miembros así asesinados, la congregación claretiana fue entre todas la más golpeada.

Aun cuando “sangre de mártires es semilla de nueva vida”, y veneran a los suyos como “misioneros hasta el fin”, para los claretianos es hoy gran anhelo ver exaltado en los altares a Mariano Avellana como ejemplo de otra forma heroica de haber sido también “misionero hasta el fin”.

El testimonio de Mariano

Hijo de una piadosa familia de Almudévar, provincia de Huesca, Mariano se consagró sacerdote diocesano a los 24 años, el mismo día en que la revolución liberal de 1868 sacaba de su trono al exilio a la reina Isabel II. Y al destierro hubo de partir igualmente Claret, su consejero espiritual, y con él los primeros miembros de su congregación.

Uno de ellos, Pablo Vallier, había sido profesor de Mariano en el seminario de Huesca. Así, por los lazos de la amistad, el exalumno fue a dar también a Francia y se integró a la joven familia misionera. Conoció al fundador y, de acuerdo a los hechos posteriores, se contagió hasta lo profundo del alma con su pasión misionera arrebatadora.

Ese mismo año, 1870, Vallier encabezaba el primer grupo congregacional que, saltando el océano en largo viaje sin retorno, lograría asentarse fuera del nido original poniendo pie en Chile, para comenzar a extenderse por América.

Su exdiscípulo Mariano era enviado tres años después con igual destino. Y dueño de un carácter férreo, lo haría con el propósito de “o santo, o muerto”.

Apenas llegado a Santiago, la capital, se lanzó a misionar por los alrededores, y pronto fue abarcando más y más lejos. En casi 31 años sumaría más de 700 misiones en ciudades, pueblos y villorrios, prefiriendo los más lejanos y abandonados, y dando atención preferente y misericordiosa a los enfermos, los presos y los más desamparados. Misiones en parroquias, hospitales, cárceles, capillas o despoblados que según los esquemas de la época duraban en promedio ocho a diez días de un trabajo agotador desde el alba hasta caída la noche.

Asentado más tarde en La Serena, casi 500 kilómetros al norte de Santiago, abarcaría desde allí una amplia zona ampliamente minera y de pequeños valles perdidos entre un desierto hosco y áridas montañas. En carretelas, a pie, a caballo, en modestos vagones ferroviarios o viejos barcos, recorrió así a lo largo más de 1.500 km., que “peinó” transversalmente yendo casi de pueblo en pueblo. En la amplia zona norte y central de un Chile de contrastes sociales agudos y profundos, donde la pobreza, la marginación, las injusticias y el abandono constituían realidades dramáticas.

Santidad en otro martirio

Comenzó sacando a flote con frecuencia el carácter iracundo al que propendía por naturaleza. Pero con la misma fuerza se dio a dominarlo, hasta ser considerado el ejemplo de dulzura y acogida con que el pueblo sencillo lo bautizaría como “el santo padre Mariano” y “el apóstol del norte”.

Incansable, tuvo que ser frenado por sus superiores para descansar y alimentarse en forma prudente. Y a poco andar hubo de enfrentarse a sufrimientos físicos tan agudos como prolongados que no necesitó buscar como penitencia. Por más de 20 años y hasta su muerte tuvo que soportar en silencio un herpes en el bajo vientre cuyas lesiones ulcerosas comprometieron dolorosamente sus nervios. A ello se le sumó en sus últimos 10 años una herida creciente al interior de una pierna, la que, según uno de los testimonios de su proceso de canonización, llegó a ser del tamaño de una mano abierta.

Nada de ello aminoró la intensidad de su trabajo misionero. Y siguió así cabalgando por entre valles y montañas hasta los pueblos más abandonados. Finalmente, una parálisis facial le impidió por un tiempo una actividad esencial, la predicación, hasta que a fuerza de tratamientos y oraciones logró superarla.

Misionaría casi sin descanso hasta dejar en ello la vida el 14 de mayo de 1904. Y en su ley: durante una misión, en el hospital de un pequeño pueblo perdido entre las montañas del norte minero chileno.

Su trabajo incansable, en medio de aquellos sufrimientos y hasta el último aliento, bien podría calificarse como un martirio de día tras día que no desdice de los testimonios martiriales que son patrimonio espiritual preciado de la congregación claretiana.

Por ello, a 115 años de su muerte parece procedente aspirar a que el Señor se digne coronar en los altares su testimonio de fidelidad admirable al carisma que su mentor y padre infundiera a sus misioneros. El que no sólo brilla y reluce; por sobre todo cuestiona y exige; a su propia familia y a quienes de verdad quieran comprometerse en la construcción de “otra iglesia posible”. Aquella por la que el papa Francisco clama actualmente en todos los tonos, urgiendo a dejar de lado los enclaustramientos, la comodidad, las ambiciones, los escándalos y abusos de poder, para salir a las periferias geográficas y humanas en busca de la redención integral de los más pobres, los sufrientes y postergados.

Etiquetas