¿Qué es el populismo? Ante todo, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero. Mario VARGAS LLOSA: El populismo, el nuevo enemigo

El populismo no sólo arruina económicamente a los países, luego de un breve período en el que las políticas demagógicas seducen al grueso de su población con una apariencia de bonanza; también desnaturalizan la democracia y las políticas genuinamente liberales.

| Edit. Salvador GARCÍA BARDÓN

El populismo tiene una muy antigua tradición, aunque nunca alcanzó la magnitud que ostenta hoy en el mundo. Una de las dificultades mayores para combatirlo es que apela a los instintos más acendrados en los seres humanos, el espíritu tribal, la desconfianza y el miedo al otro, al que es de raza, lengua o religión distintas, la xenofobia, el patrioterismo, la ignorancia.

-oOo-

la derrota definitiva del populismo, como fue la del comunismo, la dará la realidad, el fracaso traumático de unas políticas irresponsables que agravarán todos los problemas sociales y económicos de los países incautos que se rindieron a su hechizo.

El comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal —de la libertad—, sino el populismo. Aquél dejó de serlo cuando desapareció la URSS, por su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales más elementales, y cuando, por las mismas razones, China Popular se transformó en un régimen capitalista autoritario. Los países comunistas que sobreviven —Cuba, Corea del Norte, Venezuela— son unas dictaduras que padecen un estado tan calamitoso, que difícilmente podrían ser un modelo, como pareció serlo la URSS en los tiempos de Lenin y Stalin, para sacar de la pobreza y el subdesarrollo a una sociedad. El sufrimiento y las atroces matanzas que costó han acabado con aquella ilusión. El comunismo es ahora una ideología residual y sus seguidores, grupos y grupúsculos, están en los márgenes de la vida política de las naciones.

Pero, a diferencia de lo que muchos creíamos, y como lo proclamó Francis Fukuyama en un libro célebre —El fin de la historia y el último hombre—, que la desaparición del comunismo reforzaría la democracia liberal y la extendería por el mundo entero, ha surgido la amenaza populista. No se trata de una ideología, sino de una epidemia viral —en el sentido más tóxico de la palabra— que ataca por igual a países desarrollados y atrasados, adoptando para cada caso máscaras diversas, de ultraizquierdismo en el tercer mundo y de derechismo extremista en el primero. El populismo es una degeneración de la democracia, que puede acabar con ella desde dentro. Ni siquiera los países de más arraigadas tradiciones democráticas, como Gran Bretaña, Francia, Holanda y Estados Unidos, están vacunados contra esta enfermedad; lo prueban el triunfo del brexit, la presidencia de Donald Trump, que el partido de Geert Wilders (el PVV o Partido por la Libertad) haya encabezado todas las encuestas para las elecciones holandesas a lo largo de este año y el Frente Nacional de Marine Le Pen las francesas. Hay muchos otros ejemplos semejantes en Europa y el resto del mundo.

¿Qué es el populismo? Ante todo, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero. En el tercer mundo, viene disfrazado de progresismo. Por ejemplo, estatizando empresas y congelando los precios y aumentando los salarios, como hizo en el Perú el presidente Alan García durante su primer gobierno, lo que produjo una bonanza momentánea que disparó su popularidad. Después, sobrevendría una hiperinflación que estuvo a punto de destruir la estructura productiva de un país al que aquellas medidas empobrecieron de manera brutal. (Aprendida la lección a costa del pueblo peruano, Alan García hizo una política bastante más sensata en su segundo gobierno). Con algunas variantes, lo ocurrido en el Perú ha sido lo que hicieron en Argentina los esposos Kirchner, y en Brasil los gobiernos del Partido dos Trabalhadores de Lula y Dilma Rousseff, cuya política económica, luego de un pasajero relumbrón de falsa prosperidad, hundió a ambos países en una crisis sin precedentes, acompañada de una corrupción cancerosa, que golpeó sin misericordia sobre todo a los sectores más desvalidos. En Filipinas, el populismo del presidente Duterte muestra un perfil sanguinario: pretende acabar con el narcotráfico asesinando traficantes y drogadictos; ya hay cerca de ocho mil cadáveres y, qué duda cabe, entre ellos, gran número de inocentes.

En el primer mundo, el populismo adopta, sin escrúpulo alguno, la máscara de una derecha nacionalista que supuestamente defiende la soberanía nacional de injerencias foráneas, sean económicas, religiosas o raciales. Donald Trump promete a sus electores que «América será grande de nuevo» blindando sus fronteras con medidas proteccionistas contra la competencia desleal y pretendiendo expulsar a once millones de inmigrantes ilegales, que roban el trabajo a los estadounidenses y usurpan sus beneficios sociales, y que, armándose hasta los dientes, «volverá a ganar guerras de nuevo». Estados Unidos ya no se dejará explotar por China, ni Europa (que no paga lo que debería en los gastos de defensa de la OTAN) ni por los demás países del mundo, pues, ahora, sus intereses prevalecerán sobre los de las demás naciones.

Ingrediente central del populismo es el nacionalismo, la fuente, después de la religión, de las guerras más mortíferas que haya padecido la humanidad. Los partidarios del brexit —yo estaba en Londres y oí, estupefacto, la sarta de mentiras chauvinistas y xenófobas que propalaron gentes como Boris Johnson y Nigel Farage, el líder de UKIP, en la televisión durante la campaña— ganaron el referéndum proclamando que, si salía de la Unión Europea, el Reino Unido recuperaría su soberanía y su libertad, sometidas a los burócratas de Bruselas, y el derecho de defender sus fronteras contra la invasión de inmigrantes tercermundistas.

El nacionalismo inglés tiene, desgraciadamente, algunos aspectos liberales que añaden complejidad a la discusión y confunden a mucha gente. El rechazo de Europa en parte es el rechazo a la burocracia europea, una realidad que no se puede negar, aunque la mejor forma de dar la batalla contra ella es desde adentro. La propia Margaret Thatcher, que no llegó nunca a pedir la salida de su país de la Unión Europea, compartió ciertas críticas liberales a la burocracia pero no llegó a plantear que la forma de dar la batalla era aislando al Reino Unido por completo de la Europa continental. Esos principios liberales, que algunos políticos e intelectuales británicos comparten hoy, son respetables, desde luego, y es muy necesario combatir la burocratización del proyecto europeo. Pero los argumentos contra la burocracia han sido utilizados por el nacionalismo de mala manera para llevar a un sector muy amplio de la sociedad inglesa a querer salir de Europa y ahora, envalentonados con el brexit, intentan lograr lo mismo en otros países europeos. Por eso, los liberales debemos ser los primeros en alertar contra la manipulación de la legítima preocupación por el exceso de burocracia europea. A la larga, el nacionalismo sería infinitamente peor para Europa desde el punto de vista de la fosilización y burocratización de las instituciones.

No creo, en relación con Europa, que tengamos que llegar a conclusiones catastrofistas como las que expresan los populistas: la construcción europea sigue siendo el proyecto democrático más ambicioso de los tiempos modernos. Su balance es ampliamente positivo; entre otras cosas, es la primera vez en su historia que Europa pasa más de 60 años sin guerras internas. Las fronteras se han abierto y en varios países las fuerzas extremistas se han ido moderando y acercando al consenso democrático, a pesar del resurgimiento del nacionalismo en otros. La crisis económica de los últimos años y otros problemas que son de difícil solución, como la inmigración, han provocado sobresaltos y han sido aprovechados por los demagogos. Gracias a ello han rebrotado los nacionalismos extremos, a veces de derecha y a veces de izquierda, pero es catastrofista pensar que eso va a traer abajo la construcción europea. Todavía se está a tiempo de conjurar la amenaza porque millones de europeos rechazan a los populistas y los logros del proyecto europeo están a la vista a pesar de lo que falta mejorar.

Inseparable del nacionalismo es el racismo, y se manifiesta sobre todo buscando chivos expiatorios a los que se hace culpables de todo lo que anda mal en el país. Los inmigrantes de color y los musulmanes son por ahora las víctimas propiciatorias del populismo racista en Occidente. Por ejemplo, esos mexicanos a los que el presidente Trump ha acusado de ser violadores, ladrones y narcotraficantes, antes de dictar un decreto que prohibía el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de seis países musulmanes, medida que, por fortuna, ha sido momentáneamente atajada por la justicia norteamericana. Geert Wilders en Holanda, Marine Le Pen en Francia, y no se diga Viktor Orbán en Hungría y Beata Szydlo en Polonia acusan a la inmigración de quitar el trabajo a los nativos, de abusar de la seguridad social, de degradar la educación pública. Pero, acaso, la acusación más efectiva es que los inmigrantes musulmanes son el caballo de Troya del terrorismo, olvidando que las primeras víctimas de las atroces matanzas colectivas que provocan organizaciones como ISIS y Al-Qaeda son los propios musulmanes. Que lo digan si no las decenas de miles de iraquíes —sunitas y chiíes— desmembrados por las bombas terroristas desde la caída de Sadam Husein.

Un factor que ha contribuido a afianzar al nacionalismo es el aislacionismo que profesa un amplio sector de la sociedad norteamericana. Hay liberales en Estados Unidos, como Ron Paul, que son muy lúcidos en temas económicos pero quieren que Estados Unidos renuncie al liderazgo democrático en el mundo. También hay conservadores que quieren que su país se repliegue y abandone sus responsabilidades en otras partes del mundo. Trump ha explotado esa tendencia aislacionista y pretende dejar la puerta abierta a que demagogos autoritarios como Vladimir Putin reemplacen el liderazgo de Estados Unidos, debilitando por ejemplo la capacidad de Europa de frenar los impulsos imperialistas del líder ruso. Estados Unidos es claramente el líder de Occidente y tiene una responsabilidad que no puede eludir. Pensar que el mundo libre puede prescindir de una política exterior activa por parte de Estados Unidos es una peligrosa ingenuidad.

Esa responsabilidad internacional no cuenta con una movilización de la sociedad norteamericana que la respalde decididamente. Eso explica la relativa inhibición de la política exterior de ese país desde hace un tiempo y el hecho de que el discurso aislacionista de los nuevos populistas haya convencido a amplios sectores de la sociedad de la inutilidad de que Estados Unidos siga asumiendo un papel orientador y comprometido en el exterior. Pero hay que recordarles a los norteamericanos que el riesgo de un repliegue por parte suya no lo corre sólo el resto del mundo libre: también los propios Estados Unidos y, por supuesto, sus aliados. Algunos europeos, como los alemanes, lo han entendido así y ha cundido entre ellos la alarma.

Los efectos del populismo en Occidente, y, sobre todo en los Estados Unidos, pueden ser desastrosos para América Latina, pues aquél ha sobrevenido cuando, de una manera general, en los países latinoamericanos iban desapareciendo las dictaduras militares y, aunque a distintas velocidades pero de manera bastante sistemática, iban reemplazando a los viejos regímenes autoritarios y a los gobiernos populistas, administraciones democráticas salidas de elecciones más o menos libres. Abundan los ejemplos de los últimos años: Brasil y Argentina son los casos más ostensibles, pero no los únicos. Ese proceso de democratización de América Latina se puede ver ahora frenado y, qué duda cabe, los agravios racistas del presidente Trump a los mexicanos y sus políticas proteccionistas y antiinmigrantes pueden revertir el proceso en el que, a medida que la democracia liberal iba hundiendo sus raíces en el continente, los viejos prejuicios ideológicos contra los Estados Unidos amenguaban. Ahora, no es imposible que aquella hostilidad renazca de pronto con nuevos bríos. Y ya no sólo por obra de una extrema izquierda sino respaldada por amplios sectores democráticos. Como lo han señalado muchos ensayistas mexicanos, las bravatas nacionalistas y racistas del presidente Trump han tenido por lo pronto la virtud de poner a la cabeza de las encuestas presidenciales al candidato populista Manuel López Obrador, que, si llegara al poder, representaría una regresión izquierdista radical al proceso de democratización que México experimenta desde hace unas dos décadas.

El populismo no sólo arruina económicamente a los países, luego de un breve período en el que las políticas demagógicas seducen al grueso de su población con una apariencia de bonanza; también desnaturalizan la democracia y las políticas genuinamente liberales. En América Latina, gobiernos como los de Rafael Correa en el Ecuador, el comandante Daniel Ortega y su mujer en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia se jactan de ser antiimperialistas y socialistas, pero, en verdad, son la encarnación misma del populismo. Los tres se cuidan de aplicar la receta comunista de nacionalizaciones masivas, colectivismo y estatismo económicos, pues, con mejor olfato que el iletrado Nicolás Maduro, saben el desastre a que conducen esas políticas. Apoyan de viva voz a Cuba y Venezuela, pero no las imitan a cabalidad. Practican, más bien, el mercantilismo de Putin (es decir, el capitalismo corrupto de los compinches) estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles, a los que favorecen con privilegios y monopolios, siempre y cuando sean sumisos al poder y paguen las comisiones adecuadas. Todos ellos consideran, como el ultraderechista Trump, que la prensa libre es el peor enemigo del progreso y han establecido sistemas de control, directo o indirecto, para sojuzgarla. En esto, Rafael Correa fue más lejos que nadie: aprobó la ley de prensa más antidemocrática de la historia de América Latina. Trump no lo ha hecho todavía porque la libertad de prensa es un derecho profundamente arraigado en los Estados Unidos y provocaría una reacción negativa muy fuerte en las instituciones y en el público. Pero no se puede descartar que, a la corta o a la larga, tome medidas que —como en la Nicaragua sandinista o la Bolivia de Evo Morales— restrinjan y desnaturalicen la libertad de expresión.

Es una paradoja que el populismo arrecie en países desarrollados cuando está de salida en América Latina. Sería trágico que el populismo de los países desarrollados acabe provocando el regreso del populismo latinoamericano ahora que la región exhibe logros importantes. Si se la compara con lo que era hace treinta o cuarenta años, es evidente que hay un progreso considerable en América Latina desde el punto de vista político: las dictaduras militares han desaparecido, con muy pocas excepciones (como las que se disfrazan de revoluciones socialistas). Hay democracias corruptas, como lo demuestra el escándalo de «Lava Jato» en Brasil, con sus ramificaciones en todo el continente, pero la gente entiende que las democracias corruptas son preferibles a las dictaduras militares. Son las instituciones de la democracia, precisamente, las que están investigando y castigando a los corruptos. Si ese proceso se lleva hasta las últimas consecuencias, puede ayudar a fortalecer la fe de los votantes en la democracia liberal.

Las dictaduras populistas o comunistas ya no son un ejemplo para nadie en el hemisferio occidental. Cuba es un anacronismo que está en bancarrota y trata de abrirse a formas limitadas de capitalismo para poder sobrevivir. Lo hace gracias a los regalos de petróleo de Venezuela, que no van a durar mucho por el descalabro de la economía venezolana y los precios actuales del crudo. ¿Es acaso Venezuela un ejemplo para los jóvenes idealistas? ¿Cuáles son los logros de esa revolución? No hay uno solo. El país tiene la inflación más alta del mundo y uno de los mayores índices de violencia criminal. Hay una mayoría significativa de venezolanos que no cree en la revolución y que quiere salir de ella cuanto antes por la caída abismal de los niveles de vida, la atroz inseguridad y una violencia política que se manifiesta cada vez más. El fracaso del populismo es pavoroso y la dirigencia política encabezada por Maduro da muestras cotidianas de su ineptitud a la hora de resolver los problemas más elementales. Ni siquiera los vasallos de Venezuela imitan ya al chavismo. Nicaragua, por ejemplo, trata de hacer una política capitalista con retórica populista y con autoritarismo, dándoles a los empresarios nicaragüenses lo que quieren. Evo Morales ha tratado de hacer algo similar en Bolivia. Los propios populistas, pues, admiten el fracaso de sus recetas. Es una lección que los países desarrollados donde el populismo ha resurgido deberían aprender.

Hay además en América Latina un fenómeno interesante que va a contrapelo del populismo: gobiernos de izquierdas, como el de Uruguay, que han respetado las instituciones e incluso propiciado algunas medidas liberales en ciertas áreas, a pesar de sus ideas socialistas y su vocación intervencionista. ¿Por qué han surgido algunos gobiernos así? Por una razón evidente: el fracaso del populismo ha hecho entender a ciertos dirigentes que si quieren tener éxito deben apartarse de esas ideas caducas.

En general, los países de la región han ido resignándose a que no son las utopías revolucionarias o los gobiernos militares, ni los populismos trasnochados, los que pueden sacar a América Latina de su subdesarrollo. Es un progreso considerable que los países se vayan convenciendo en la práctica de que no son el estatismo ni el nacionalismo económico los que pueden traer riqueza y crear empleo. Algunos de los países que han progresado en América Latina son miembros, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, una importante iniciativa de integración cuya vocación va en dirección contraria de lo que hoy predica Trump y de lo que representan dictaduras moribundas como la venezolana. Ojalá que pronto otros países se sumen a ese grupo integrado por México, Chile, Perú y Colombia que apuesta sin complejos por la globalización.

El populismo tiene una muy antigua tradición, aunque nunca alcanzó la magnitud que ostenta hoy en el mundo. Una de las dificultades mayores para combatirlo es que apela a los instintos más acendrados en los seres humanos, el espíritu tribal, la desconfianza y el miedo al otro, al que es de raza, lengua o religión distintas, la xenofobia, el patrioterismo, la ignorancia. Por eso prende tan fácilmente en sociedades que experimentan cualquier crisis o situación imprevista. Como ocurrió en Europa en los años treinta, cuando el fascismo y el nazismo conquistaron a grandes masas que, aturdidas y fanatizadas por las ideologías nacionalistas y racistas de caudillos estentóreos y carismáticos como Mussolini y Hitler, precipitaron un cataclismo que causó treinta millones de muertos y dejó al Viejo Mundo devastado. Aún no se ha llegado a esos extremos, pero el populismo de nuestros días, que ya ha permitido al nacionalismo más frenético y racista mostrarse a cara descubierta y —una vez más— conquistar con sus recetas fáciles y sus prejuicios tradicionales a vastos sectores, es una fuente de división que exacerba y encona a las sociedades que se creían más solidarias y democráticas.

Eso se advierte en Gran Bretaña, con la polémica sobre el Brexit, que ha enardecido el debate político de una manera muy áspera, y ocurre también en buen número de países europeos con la controversia intensa y a veces violenta sobre la inmigración, que ha permitido la aparición y el crecimiento de partidos y movimientos de clara vocación fascista. Pero donde este fenómeno se manifiesta de manera dramática es sobre todo en los Estados Unidos. Jamás la división política del país ha sido tan grande y nunca ha estado tan clara la línea divisoria: de un lado, toda la América culta, cosmopolita, educada, moderna; del otro, la más primitiva, aislada, provinciana, que ve con desconfianza o miedo pánico la apertura de fronteras, la revolución de las comunicaciones y esa globalización que es, sin duda, el hecho más promisor y exaltante de nuestro tiempo, pues abre inmensas oportunidades a todos los países, pero, sobre todo, a los más pobres, que, por primera vez en la historia, gracias a la globalización, pueden salir de la pobreza en poco tiempo y alcanzar el bienestar para todos sus ciudadanos. Pero las grandes transformaciones sociales y económicas provocan también un movimiento retráctil hacia lo que Karl Popper llamaba «el espíritu de la tribu». El populismo frenético de Trump ha convencido al sector más retrógrado de su país de que es posible detener el tiempo, retroceder a ese mundo supuestamente feliz y previsible, sin riesgo para los blancos y cristianos, que fue el Estados Unidos de los años cincuenta y sesenta. El despertar de esa ilusión será traumático y, por desgracia, no sólo para el país de Washington y Lincoln, sino también para el resto del mundo.

Un caso interesante y atípico es el de España. ¿Por qué no ha surgido un partido anti-Europa y antiinmigrantes, de extrema derecha, racista y xenófobo, como en buena parte de los países europeos? Tal vez porque, sin la generosa ayuda de la Unión Europea, la transición de la dictadura franquista a la democracia no hubiera sido tan acelerada y eficaz, ni, luego de la transición, el progreso económico de España hubiera sido tan rápido y profundo, al extremo de convertir al que era un país subdesarrollado en una sociedad ahora moderna, próspera, democrática y de clases medias.

Desde la muerte de Franco, los partidos popular y socialista se alternaron en el poder, y, pese a la animadversión que se profesaban, la verdad es que ambos siguieron unas políticas bastante similares de integración a Europa, promoción de una economía abierta y de respeto a la propiedad privada, a las empresas y a la inversión, lo que trajo un progreso económico que convirtió España en un caso ejemplar, un modelo a seguir. Los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar elevaron los niveles de vida de una manera espectacular y reforzaron las instituciones democráticas.

Pero, ay, la crisis económica que vivió el Occidente también hizo estragos en España, y, por desgracia, sus efectos negativos fueron mucho más graves aquí por culpa del gobierno populista de Rodríguez Zapatero, quien, durante cerca de año y medio, negó que hubiera crisis alguna y se negó por tanto a tomar medidas para conjurarla, de modo que aquélla terminó golpeando al país de manera mucho más grave que al resto de países desarrollados. Y, además, en esos mismos años empezaron a salir a la luz los casos espectaculares de corrupción que habían acompañado, a lo largo de mucho tiempo, tanto a los gobiernos populares como a los socialistas. España vivió momentos trágicos, con la subida terrible del paro, la caída de los niveles de vida, el escándalo y la indignación para grandes sectores populares afectados por la crisis económica que fue saber que la corrupción había permitido a funcionarios y empresarios practicar esas alianzas mafiosas que los enriquecían, mientras el grueso de la población se apretaba los cinturones y sufría. Esto explica la aparición de un movimiento popular extremista como Podemos, que, aunque disimulando sus designios con retórica reformista, propone, si toma el poder, practicar un socialismo populista que —digan lo que digan sus dirigentes— podría poner fin a la España democrática y libre de nuestros días, y enrumbarla hacia el modelo chavista.

Hay que recordar que sus principales dirigentes fueron no sólo propagandistas entusiastas sino, incluso, colaboradores rentados del «socialismo del siglo XXI». Por lo demás, los antiguos «indignados» con el sistema de poder, antes de conquistarlo ya participan de sus vicios: se han dividido y sus luchas intestinas les han hecho perder buena parte del prestigio que tenían. En el último congreso del partido, Pablo Iglesias ha derrotado en toda la línea a Íñigo Errejón. Aquél era el más carismático y mejor orador, pero el más peligroso era este último, pues había entendido mejor que en la España de hoy día es muy difícil que prenda el modelo populista y extremista que predica Iglesias; Errejón proponía edulcorar su populismo radical con disfraces socialdemócratas, mediante una «transversalidad» —colaboración de clases y alianzas con partidos moderados—, estrategia a todas luces más astuta y pragmática. Lo ocurrido ha sido bueno para la España democrática y, para Podemos, probablemente signifique el principio de su fractura y fragmentación.

El más grave peligro que afronta España, sin embargo, no es el populismo izquierdista de Podemos, sino las amenazas independentistas de Cataluña (las del País Vasco se han atenuado últimamente). Aprovechando la muy amplia descentralización que trajo a las regiones la ley autonómica, en Cataluña los gobiernos nacionalistas han adoctrinado por lo menos a tres generaciones de catalanes con una prédica soberanista del más flagrante cariz populista, asegurando que «España nos roba» y promoviendo la idea de que, con la independencia, la República Catalana será poco menos que el paraíso terrenal. Parece mentira que la región acaso más culta de España haya podido sucumbir —por lo menos un amplio sector de ella— a esta engañifa ideológica, algo que, de más está decir, jamás se hará efectivo por su obtuso arcaísmo y pertinaz irrealidad. Pues, si llegara a ocurrir, traería gravísimos problemas, no sólo a España y Europa, sino, sobre todo, a la misma Cataluña, a la que veríamos probablemente convertirse no en Dinamarca, como dicen los propagandistas de la independencia, sino en Bosnia.

Mi impresión —mi seguridad— es que Cataluña jamás será independiente. Y, asimismo, que Podemos nunca llegará al poder. España ya ha progresado demasiado económica y culturalmente para que haya mayorías suficientemente enajenadas por la ceguera populista para que electoralmente gane el poder un partido que retrocedería en poco tiempo el país a un estado de subdesarrollo tercermundista, como Venezuela, o para que un número suficiente de ciudadanos fanatizados ampare electoralmente a unos independistas que, como ha quedado demostrado en estos días ante los tribunales, a la vez que profetizaban el paraíso secesionista, se llenaban los bolsillos (hablo de la familia Pujol, el patriarca del independentismo, sobre todo).

¿Se puede combatir el populismo? Desde luego que sí. Los argentinos lo demostraron en la última elección, derrotando al candidato de la señora Kirchner, y están dando un ejemplo de ello los brasileños con su formidable movilización contra la corrupción, los estadounidenses que resisten las políticas de Trump, los ecuatorianos que infligieron una derrota a los planes de Rafael Correa imponiendo una segunda vuelta electoral en la que su candidato tuvo que rivalizar con Guillermo Lasso, un genuino demócrata, y los bolivianos que respondieron «No» a Evo Morales en el referéndum con que pretendía hacerse reelegir por los siglos de los siglos. Y lo están dando los venezolanos que, pese al salvajismo de la represión desatada contra ellos por la dictadura narco-populista de Nicolás Maduro, siguen combatiendo por la libertad.

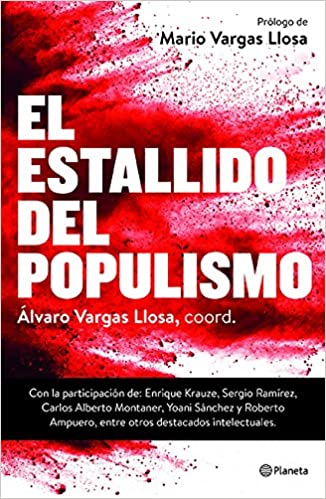

Sin embargo, la derrota definitiva del populismo, como fue la del comunismo, la dará la realidad, el fracaso traumático de unas políticas irresponsables que agravarán todos los problemas sociales y económicos de los países incautos que se rindieron a su hechizo. La colección de ensayos de este libro, El estallido del populismo, que muestra con sólidos argumentos y ejemplos muy precisos los estragos que el populismo ha causado y causa en los países que se rinden a su demagogia, participa en ese combate de manera resuelta, defendiendo la democracia liberal contra ese nuevo enemigo encubierto que se filtra en ella de manera solapada para irla degradando y destruyendo poco a poco con mentiras y falsas promesas. Sus autores son, todos ellos, a la vez, intelectuales y hombres y mujeres de acción, que defienden sus ideas con sus convicciones y sus actos, en sus propios países y en ese vasto mundo del que la globalización nos ha hecho a todos sus ciudadanos. Ojalá su voz sea escuchada y sirva para arrebatarle adeptos al populismo en el amplio escenario de Iberoamérica.

Madrid, marzo de 2017

Fuente: Álvaro Vargas Llosa, El estallido del populismo. Grupo Planeta, 2017-05-29. T23:58:59.

Mario Vargas Llosa, es un escritor y políticoperuano que cuenta también con la nacionalidad española desde 1993. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, sus obras han cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura 2010, el Cervantes (1994) —considerado como el más importante en lengua española—, el Premio Leopoldo Alas (1959), el Biblioteca Breve (1962), el Rómulo Gallegos (1967), el Príncipe de Asturias de las Letras (1986) y el Planeta (1993), entre otros.

◊◊◊