Chresto y los crestianos. Un ejercicio de reconstrucción histórica (J:L. Suárez)

1. el Jesús histórico (hombre mesiánico, profeta y testigo de Dios, que fie condenado a muerte en torno al año 30 d.C.);

2. Jesús, el Cristo de la fe (Jesucristo) (mesías davídico de Israel, Hijo del Dios eterno al que adoran los cristianos).

Sobre la relación (identificación y diferencia) de esas dos "figuras" trata desde antiguo la teología, y lo sigue haciendo de forma apasionada, utilizando para ello métodos de tipo histórico y teológico, de investigación y confesión de fe, siempre vinculados.

Yo mismo he tratado del tema en un libro titulado La historia de Jesús, que puede leer quien quiera, fijándome básicamente en el Jesús de la historia, diciendo que, en realidad, ese mismo Jesús, mirado en otra perspectiva, es el Jesucristo de la fe.

J. L. Suárez (cf. http://www.circuloteologiasentidocomun.com/ ) viene haciéndolo de un modo distinto, con autoridad literaria, con profundidad teológica, que el lector interesado podrá descubrir leyendo su obra.

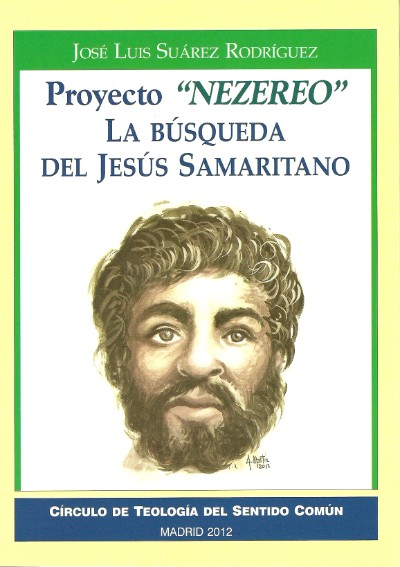

La idea fundamental de la obra de J. L. Suárez, centrada en sus libros Proyecto Nezereo y El Rey Jesús aparece condensada en las páginas que siguen. Las ofrezco aquí, como expresión madura de su interpretación histórico-teológica, que forma parte de su proyecto de reconstrucción cristiana, desde la perspectiva del Jesús-Nezereo, más que desde el Jesús-Cristo de la tradición de la iglesia.

Todo lo que sigue es tuyo, José Luis. Gracias por tu esfuerzo de reconstrucción cristiana.

CHRESTO Y LOS CRESTIANOS (EL PROYECTO NEZEREO)

Jesucristo, alguien que respondiera concretamente a ese nombre, no fue un personaje histórico. Fue, después de mitificado –enaltecido, resucitado, subido al cielo, colocado a la derecha de Dios Padre- una persona para la Fe.

Chresto, sin embargo, es un personaje acreditado históricamente, es decir, alguien con existencia concreta, a quién cronistas de una época posterior a su tiempo, atribuyen hechos, o de sus seguidores se predican actividades. A Chresto, Pablo de Tarso (a quien indebidamente se atribuye la creación literaria y teológica de Jesucristo) le añade el nombre Jesús, “nombre sobre todo nombre”.

Jesucristo y Chresto Jesús, uno mítico y otro histórico, se identifican. Uno es ideal o espiritual, el otro campeó por la realidad. Pero muchas de las cosas que se predican de Jesús –también Jesucristo-, en los Evangelios, responden a hechos, aunque transformados, tomados de la realidad de un personaje al que los helenistas llamaron primeramente Chresto.

Quién fue Chresto, ese personaje que dio nombre a la secta de los crestianos, es un dato que históricamente está acreditado en primer lugar por el historiador romano PLINIO EL JOVEN, que vivió entre los años 61 y 112 d. C. Siendo gobernador de la provincia romana de Bitinia (al norte de la actual Turquía), nombrado por Trajano, escribe a éste cartas en las que le da cuenta de la expansión y comportamiento de los cristianos, seguidores de Chresto; en alusiones, entre otras: “carmen Chresto quasi deo dicere…”: “cantan a Chresto como a un dios” (Epist. 10, 96).

El historiador TÁCITO, en su Anales (15, 44, 2-5) refiriéndose al incendio de Roma en el año 64, en tiempo de Nerón, y explicando sus causas, dice: “Nerón presentó como culpables, y sometió a los más rebuscados tormentos, a los que el vulgo llamaba crestianos”. Añadiendo: “Aquel de quien tomaban nombre, Chresto, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio siendo procurador Poncio Pilato”.

Otro historiador de la época, SUETONIO, en Nerón 16, 2 afirma: “Se castigó a los crestianos, una clase de personas adictas a una superstición nueva y maliciosa”. Y, en Claudio 25, 4, con referencia a alborotos que se produjeron en la comunidad judía de Roma en torno al año 50, y su expulsión de la ciudad, alude al instigador Chresto (“impulsore Chresto”) como el causante (se entiende que ideológico) de la revuelta .

Chresto y chrestiani eran los nombres originales en las fuentes testimoniales latinas, cuya lectura fue corregida en los manuscritos más antiguos. El nombre Chresto, en griego era frecuente entre los esclavos, significando “el servicial”, “siervo bueno” y “útil”. Chrestianoi designaba la secta de “los serviciales” o “seguidores de Chresto” .

Este nombre, chrestianoi aparece en Act. 11, 26 (así, p.e. en el “Codex Mediceus”) para designar en Antioquía a los seguidores de Chresto Jesús, en torno al año 45, adoctrinados por Pablo y Bernabé. Esa nominación sectaria recogía la misma forma que otros de la época: herodianos, “los de Herodes”; cesarianos, “los de César”; pompeyanos, “los de Pompeyo”, etc.…, tomándola del personaje fundador o promotor. Chresto daba nombre a los crestianos en Antioquía, designando a los jesuáticos o seguidores de Jesús entre los gentiles (nominación sociológica) o a los conversos paganos de su doctrina (nominación adoptada). Sociológicamente, “crestianos” tenía connotación política y significación despectiva, como aparece en Act. 26, 26: Festo a Pablo: “Por poco me convences para que también yo me haga crestiano”. Sin embargo, los misioneros de la fe cristiana explotaban a su favor esa nominación despectiva con el sentido de “los serviciales” .

Chresto, “el servicial”, “el siervo bueno”, tenía impacto significativo para los gentiles de cultura helenística, desconocedores del título judaico Christo, “el ungido”, “el líder davídico”. Era el mejor apellido para caracterizar la estampa de un hombre singular, heroico, que había practicado, rebajándose hasta el sacrificio, la entrega a los demás, particularmente a los más pobres y desvalidos de la sociedad de su tiempo, con intenciones de salud corporal y espiritual.

Y los partidarios del Chresto adoptaban el apodo de crestianos, “serviciales”, “benefactores” como título de orgullo, adhiriéndose a la misma fe, imitándole en el servicio, en la pobreza y la humildad. Como su misión era de revolución social, mediante la predicación de un proyecto de fe, también se llamaban entre sí “soldados de Chresto”. La caracterización de secta ignominiosa y antisocial, porque no respetaban la “religión de Roma” y el culto al emperador, la recibieron sobretodo de los funcionarios y militares romanos, considerándolos como agrupación política marginal y “superstición abominable” (TÁCITO, loc. Cit.) .

En aquella sociedad y en aquella región del oriente romano (Siria, Comagene, Capadocia, Bitinia…), Chresto era un competidor de Mitra, el héroe-dios solar mitológico indo-ario, cuyo nombre significaba el “amigo”, “aliado” y “servidor” del hombre, y cuyo culto había sido adoptado entre las clases populares y las legiones del imperio .

Chresto añadía a su misión de “Servidor”, las titulaciones helenísticas de Soter, “Salvador”; Epiphanes, “Luminoso”; Kyrios; “Señor” y “Enviado celestial” (Cf. Act. 11, 195), junto a su divinización como héroe taumatúrgico, “theios aner” con culto, en la línea de Alejandro Magno y César Augusto, de Apolonio de Tiana y Simón Mago, tradición helenística, rechazada por el judaísmo ortodoxo y el ebionismo, que nunca divinizó a su Mesías.

En Judea, en el s. I., nunca se usó el término cristiano, con referencia a los “seguidores de Jesús” de Nazaret, en apelación personal de Chresto o de Christo. Este adjetivo, con significación de “Ungido” (Messiah), en griego tenía función gramatical de participio pasivo y daría lugar a cristiano ya en el s. II, figurando en 1 Pe 4, 16. Los discípulos de Jesús en Jerusalén se llamaban entre sí “creyentes”, “santos”, “elegidos”… (Act. 5, 14; 21, 20), nunca cristianos. Los mismos, eran llamados por los judíos nozrim (=nezereos – nazaretanos) o galileos.

“Cristiano”, como el creyente que practica la religión de Cristo, es denominación que rebasa el s. I d. C. Quién primeramente usó “cristiano” (5 veces) entre los Padres de la Iglesia fue IGNACIO DE ANTIOQUÍA.

Los apologistas (JUSTINO, ATENÁGORAS, TEÓFILO…) usaron más bien chrestiano, con el significado de “benéfico”, derivándolo de Chrestós, “el Bueno”. Por su parte, los marcionitas –seguidores de MARCION- para enfrentarse dialécticamente a los mesianistas cristianos (judeo-cristianos en Siria) se llamaban a sí mismos “los crestianos” considerándose creyentes del “Dios bueno” y discípulos del “Bueno”, Chrestós.

La degradación tendenciosa del nombre crestiano en la Edad Media, por efecto de la propaganda judía, lo asimiló con la palabra cretino, “buenazo”, “crédulo”, “simplón”. Cundió también entonces la expresión “cristiano viejo”, con el sentido de “pureza” de sangre: cristiano puro, descendiente de cristianos auténticos, sin mezcla conocida con moros, judíos o gentiles. Expresión que arrastraba su tradición del mesianismo jerosolimitano, con denotación de “pueblo de Dios” con exclusividad, y con fundamento en la dinastía davídica.

Crestiano en Antioquía nunca significó “mesianista”, o sea, creyente en un líder “Ungido” para la liberación política del pueblo. Significó “creyente de Cresto”, con misión de servicio para la mejora ética de la sociedad. PLINIO EL JOVEN, obligado a perseguir a los cristianos de Bitinia, acabaría afirmando la admiración que le producían en su conducta, en cuanto “se comprometían con juramento a no cometer delitos, ni hurtos, ni adulterios, ni infidelidad, ni malversar los bienes confiados” (Epístolas, Vol. X, 96). Todo un repertorio de normas éticas, negadoras del mal al prójimo, con sentido servicial al hombre, con respeto a los derechos y libertades.

Esto sucedía en el Oriente helenístico, donde el crestianismo como religión, ética y humanitaria se afianzó antes que en Jerusalén. A esa región habían llegado, después de su huída a Galilea, los discípulos del helenista Stephano tras su muerte.

Jesús, en Siria y en tierras aledañas no fue un extraño mientras vivía. Era conocido como terapeuta y taumaturgo. Lo afirma Mateo, que seguramente escribió su evangelio en Antioquía: “Extendióse su fama por toda la Siria…” (Mt. 4, 24). Y esa aureola de hombre “bueno y servicial” (Cresto) sería la base para la formación de una “hetaria” de seguidores en Antioquía y el Oriente helenístico, en pugna con las colonias judías, también conocedoras del Nezereo, pero que lo afirmaban o negaban como Cristo, con intenciones davídicas y judaizantes.

Fue en Antioquía según Suidas y Malalas –donde el sucesor de Pedro en la misma sede, Evonio- impuso a sus fieles el nombre de crestianos. Y en tiempos de Ignacio de Antioquía el término quedó consagrado, admitiendo ya entonces la iotización, transformándose en “cristianos”.

En Antioquía fue donde tuvo lugar el enfrentamiento entre “helenistas” y “hebreos”: unos en nombre de Cresto, otros en nombre de Cristo. Allí habían llegado “los de Santiago” de Jerusalén (Gál. 2, 12) con intención de “judaizar”. También estaba allí, huido de Jerusalén, por motivaciones políticas (Gál. 2, 11), Simón Pedro, con reminiscencias “judaizantes”. El encontronazo lo tuvieron con Pablo, el apóstol de los gentiles o helenistas, el “líder de los nezereos”, predicador del “Chresto Jesús”.

Efectivamente, hay una seria sospecha de que el término Cristo en Pablo fuera originaria y primordialmente Chresto; o sea, más que titulación judaica o mesiánica, nombre propio de un Jesús gentilizado, cuyo apelativo “Mesías” los paganos desconocían. Y aunque en Pablo hoy se lea Cristo, por razones de transliteración (iotacismo = i por e) o ideológicas subyacentes, el nombre tiene valor personal, como sobrenombre o cognomen de Jesús .

Que Pablo no asumió ese concepto ortodoxo del judaísmo de la época para la denominación de su Jesús como Cristo, se lo plantea, en cuestionamiento dubitativo un exégeta especialista, Lucien CERFAUX: “¿Pero es posible –se pregunta- que Pablo, al hablar de Cristo, haya hecho abstracción total de la significación que este término poseía para un judío?” .

Sí fue posible una lectura judaizante de Pablo, manipulada por escribas del cristianismo tardío (después del s. II). A él se le atribuye la introducción del término Jesucristo o Jesús Cristo, como designación teológica de Jesús de Nezereth, en la que Cristo es apelativo, con sentido titular mesiánico. Pero la fórmula preferida de Pablo, sobretodo en Corintios y Romanos, es Cresto Jesús, designación en la que Cresto es un simple nombre propio, el prenomen que antecede al nombre de un personaje histórico. Cristo (Cresto iotizado) ha de traducirse como el Servidor y, mejor, el Señor Servidor (p.e. Rom. 16, 18), usando la paradoja tan usual en Pablo: “ellos –dice aquí, refiriéndose a los judaizantes- no sirven a nuestro Señor Cresto, sino que sirven a su vientre” (¿Quería decir que se sirven a sí mismos, se aprovechan, confesando a un Ungido davídico?).

Pablo, tras su conversión, interpretó el auténtico mensaje ético-religioso que Jesús había dado a sus discípulos más cercanos: “El que, entre vosotros, quisiere ser el primero, hágase siervo de todos, ya que el Hijo del hombre (que soy) no vino a ser servido, vino a servir, entregando su vida como rescate por muchos” (Mc. 10, 44-45). El siervo “servicial”, el “bueno” y “útil” –que en la sociedad helenística frecuentemente merecía el nombre de Cresto-; la misma figura a la que alude el Maestro en Lc. 17, 10: “Siervos somos que no buscamos provecho: lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho”, ese Cresto es el que Pablo descubrió, y el que indudablemente contraponía al Cristo davídico.

Chresto era, para Pablo, el “Siervo Jesús”, que igualaba proféticamente al “Siervo sufriente” del Deutero Isaías. El anterior logion de Marcos muestra cómo Jesús se consideraba el Siervo, el que había venido a sufrir: sufrimiento útil, libremente aceptado para salvación de muchos. Y en la misma línea está el logion de Mt. 16, 21, en el que Jesús afirma que él “ha de sufrir mucho en Jerusalén, y ser entregado a la muerte”, afirmación que contraponía a la confesión de Pedro llamándole el Cristo (Mt. 16, 16), es decir, el “rey Mesías” triunfante.

Pablo interpretó la actividad religiosa de Jesús como servicio. Según él, de la realización suprema del servicio al hombre deriva el Señorío de Jesús: Jesús el Servicial –Chresto- “es el Señor”. Esa idea de “señorío del servicio”, tan paradójica como la “victoria de la cruz” se opone al triunfalismo mesiánico, al davidismo. Señalado, más bien, por el dolor y el fracaso, el Servicio como Cruz es la victoria del Chresto.

La tradición de la comunidad paulina –que incluye Actas- acabó incorporando una titulación judaica, el Mesías = “Cristo”, pero con interpretación contraria y paradójica, oponiéndose al triunfo mesiánico, al exclusivismo nacionalista como progenie de “pueblo elegido”, a la venida temporal de un reino parusiaco de signo milenarista… Así, Cristo desfiguraba su valor apelativo, adquiriendo nombre propio con valor antónimo de Cresto, “el Siervo que salva”. Todo el esfuerzo de Pablo frente a los judíos era el demostrar que, por las Escrituras, Jesús era el Mesías, pero no el davídico, sino el Salvador de todos. En Antioquía de Pisidia explicaba ante la sinagoga: “Dios envió, de la descendencia de éste (David), según la promesa, un salvador a Israel, que es Jesús” (Act. 13, 23). Había en su explicación una ambigüedad calculada: anunciaba a los judíos que el Mesías esperado había llegado en Jesús como Salvador. Y éste era un concepto helenístico, como el Cresto, a quién él anunciaba: “nosotros anunciamos a un Cresto crucificado, que es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles” (1 Cor. 1, 33).

Y considerando que la mejor forma de servicio es la que se practica desde una esclavitud libremente aceptada, o sea, liberal y gratuita, afirma en Filipenses que el Cresto Jesús, sin repudiar la forma divina, “no se igualó a Dios, sino que se rebajó a sí mismo, tomando forma de esclavo (doulos)…” (Filip. 2, 7). Se interpreta el término “esclavo” como anthropos en relación con theos, entendiéndose por esclavitud la condición humana respecto a Dios, en un máximo rebajamiento de servicialidad incondicional .

Pablo, “tomando la cruz de Chresto” concibe el apostolado y la misión cristiana como un alto servicio: “porque nos consideramos como esclavos vuestros por causa de Jesús” (2 Cor. 4, 5). A sus compañeros los considera “Syndoulos”, o sea, “esclavo amigo o consiervo en el Señor” (Col. 1, 7; 4, 7). Y admite el oficio de esclavo como la mejor disposición para servir a los demás: “Porque siendo yo libre de todos, a todos me esclavicé para ganar a los más” (1 Cor. 9, 19); designando como “servicio de siervos” la misión evangelizadora emprendida por él y sus compañeros (2 Cor. 4, 5; Flp. 2, 22).

Cuando Pablo habla de Cresto Jesús da la impresión de estarse refiriendo a un personaje al cual él conoció. Él, aunque no lo tratara, lo había visto en carne: “¿Es que no he visto yo a Jesús, el Señor nuestro?” (1 Cor. 9, 1). Si bien, prefería no recordarlo físicamente sino de un modo espiritual y “celeste”: “De manera que desde ahora ya, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cresto lo conocimos según la carne, ahora ya no es así” (2 Cor. 5, 16; 2 Cor. 16, 17).

Creemos que Pablo conoció al Jesús terreno. Sabemos que él estaba presente en la muerte del Nézer (= “Corona”, Esteban). Cuando le apedrearon, él estaba allí, “asintiendo a su muerte” (Act. 8, 1). Y persiguió a su comunidad de nezereos hasta el camino de Damasco (Act. 9, 2; 22, 4). Hasta que, habiendo caído, una luz celestial le iluminó y le guió en el sentido de su misión, que no había de ser mesiánica sino salvadora de los gentiles. Fue cuando comprendió que el Nezereo realizaba la vocación del Siervo, definida por Isaías II: “llevar la salud hasta el extremo de la tierra” (Is. 49, 6; Act. 13, 47), adoptando el compromiso de llevar su apostolado “a los gentiles, a los que te envío, para abrirles los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz…” (Act. 26, 172; Is. 42, 7. 16; 61, 1).

Es posible que, al principio y en tierra de gentiles, el cristianismo fuera una religión no solo abrazada por discípulos “serviciales”, imitadores de Cresto, sino adoptada preferentemente por hombres marginales, esclavos de la gleba, que se acogían a ella como religión de redención. CELSO, en su Alethes logos, “Discurso de la Verdad”, tacha al cristianismo que el conoció (segunda mitad del s. II), de hombres marginales, que “se autoexcluían de la ciudad” (VII, 62, 8), como “religión de esclavos” (Cf. su refutación en ORÍGENES, Contra Celso. I, 14), posiblemente como referencia a los orígenes sociales de la que consideraba “nueva religión” .

notas

Véase: E.J. BICKERMAN, “The Name of Christians”. En: “The Harvard Theological Review”, 42 (1949) 109-124; C. SPIRO, “Ce que signifie le titre de chretien”. En : « St. Th ». 15 81961) 68-78

Véase alusiones nominativas y explicativas, aparte los historiadores latinos mencionados, en: JUSTINO, Apol. I 4, 5 passim; TERTULIANO, Nat. I, 3, 9; Apol. 3, 5; LACTANCIO, Div. Inst. IV, 7, 4, s.

Véase: R. PENNA, Ambiente histórico-cultural de los orígenes del cristianismo. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1994.

Véase: H. LECLERQ. “Chretien”. En DACL. III, 1464-1478 ; E. PETERSON, « Chrestianus ». En : MISC. G. Mercati, I, Ciudad del Vaticano 1946, 355-372.

Véase: F. SAXL, Mithras. Berlín, 1931; F. CUMONT, Lux perpetua. París, 1949 ; A. SCHUTZE, Mithras-Mysterien und das Urchristentum. Stuttgart, 1960, entre otros.

Es también el caso de “Cresto” en JOSEFO, en su célebre cita de Ant. 20, 200, donde la denominación es nombre propio, ya que el historiador judío “guarda un silencio casi total sobre la esperanza mesiánica judía”, como dice M. HENGEL, Jesús y la violencia revolucionaria. Sígueme, Salamanca, 1973 p. 69, n. 61.

L. CERFAUX, Jesucristo en San Pablo. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1955, p. 406.

Las palabras de raíz griega “doul-“ (equivalente a la raíz hebrea “bd-“ (ebed = “siervo”, “esclavo”) aparecen en las Cartas paulinas un total de 47 veces. En el mundo helenístico el grupo de palabras relacionadas con “esclavitud” tienen siempre sentido humillante, de desprecio, en contraposición con el alto precio que se tenía de la libertad. De ahí la paradoja, resaltada por Pablo.

Véase: L. ROUGIER, Celse ou le conflict de la civilisation antique et du monde Chretien. Paris, 1925 ; C. ANDRESEN, Logos und Nomos. Berlín, 1955 ; Q. CATAUDELLA, Celso e gli apologisti cristiani. En : « Nuovo Didaskaleion », Catania I (1947) 28-34 : F. VOUGA. Los primeros pasos del Cristianismo. Escritos, protagonistas, debates, Verbo Divino, Estella, 2001.