No sólo la mitra, sino todo lo relacionado con ella A Mercedes Loring. Sobre mitras episcopales y vestidos cristianos. Una reflexión bíblica

Jesús no tenía turbantes sacerdotales o mitras

| X. Pikaza

Querida Mercedes:

Perdona que te llame así. He leído lo que has escrito en RD sobre las mitras , y me ha gustado mucho, estoy de acuerdo. Conocí a tu hermano Jorge, gran persona, inmenso escritor... Por eso, me atrevo a llamarte “querida”, aunque nunca nos hayamos visto, que yo sepa.

Tienes razón, tampoco yo quiero obispos con mitra, sobre todo en misas de televisión estos domingos, con juego de manos de solideos, mitras y báculos que están fuera de lugar,en algo tan cordial. hermoso, tan directo y familiar como una eucaristía. Pero, dicho eso, como soy teólogo, y me gusta distinguir, quiero poner algunas distinciones, para seguir dialogando contigo sobre el tema. Sé algo de Biblia, y así me he animado a recoger algunas cosas que he pensado y escrito sobre los vestidos en la Biblia, en un Diccionario de la Biblia.

Empiezo diciendo que todas las mitras del mundo, con solideos, tiaras, báculos, anillos y cien “vestimentas” más de obispos y Sumos Sacerdotes de Jerusalén o Roma me parecen pura ridiculez ante la palabra de Jesús cuando nos dice “estuve desnudo y (no) me vestisteis”. Eso es lo serio, lo otro son ínfulas de mitra, como verás, si lees lo que te mando sobre la Biblia y los vestidos. Pero antes me atrevo poner como introducción algunas reflexiones

(Mitras vistas de atrás, con ínfulas,,, Para el origen y sentido de la mitra como turbante sacerdotal y episcopal, cf. https://es.wikipedia.org/wiki/Mitra_(indumentaria) Para el trabajo que sigue sobre vestidos bíblicos y cristianos, cf. Gran diccionario de la Biblia, 2015, 1352-1357, resumido)

INTRODUCCIÓN. SOBRE MITRAS Y OTRAS COSAS

- Has dicho “mitra no”, y me parece muy bien. Pero tienes que seguir: Ni mitras, ni sobrepellices, ni púrpuras, ni tiaras, ni vestidos episcopales de lujo. Una vez que les quitas la tiara tienes que seguir quitándoles casi todo para que queden a cuerpo de carne, porque la palabra de Dios no se hizo mitra, sino carne (Jn 1, 14); por eso es bueno que los obispos se vistan como la gente carne y hueso, quizá con cierta elegancia, pero con sencillez. Y si quieren mitra que se pongan en la calle el sombrero cordobés o la txapela de mi tierra.

- En el principio, Jesús y los primeros cristianos no tenían vestidos especiales, sino los de la gente (¡en general pobre!) de la calle, sin mucha ropa de repuesto, ni siquiera de quita y pon (como pone el discurso misionero de Mt 10 y paralelos). Iban con lo que llevaban encima, y lavaban la poca ropa interior cuando podían. Así “celebró” Jesús la última cena y con la misma pobre ropa le llevaron al calvario y la echaron a suertes sus verdugos, como magro salario por su macabro oficio. No tenía ni siquiera una sábana o sudario para el entierro… y los enterradores tuvieron que buscarla en cualquier esquina o comprarla de caridad en el primer almacén de ropas.

- Los primeros apóstoles de Jesús tampoco llevaron ropas especiales, como sabemos por San Pablo, que andaba preocupado porque le trajeran una capa que había dejado perdida por Troya en un viaje apresurado y hacía frío. Esa inspiración básica se mantuvo durante decenios y siglos, de manera que aún San Agustín y otros grandes obispos de los siglos IV y V vestían como los restantes cristianos y habitantes del entorno, sobriamente, sin distinguirse de ellos.

- Las cosas siguieran así casi un milenio…Los eclesiásticos se vestían como la gente normal… Pero, después, los jerarcas cristianos se han creído nobles, y así han tendido a imitar las vestiduras de los dignatarios y nobles del lugar, manteniéndolas y sacralizándolas cuando otros grupos de la sociedad las han abandonado, tendiendo así a vestirse como se vestía en siglos pasados, pero a lo rico, por acumulación, de manera que los ministros de la Iglesia llevan en sus vestiduras (u ornamentos) restos de túnicas, pellices y sobrepellices, capas y coronas (turbantes o mitras) de romanos y griegos, de persas y de reyes del Medioevo y de las monarquías absolutas del siglo XVI-XVII. Han dicho encima que son vestiduras sagradas, no se han dado cuenta de que a veces son simplemente ridículas.

- Ese mantenimiento de las vestiduras sagradas, con mitras y tiaras de diverso tipo, se debe a la “inercia” de las iglesias, que tienden a mantener las tradiciones y para así darse importancia ante otra gente, no ante Dios, que Dios no mira eso. Según el NT, la Iglesia ha de volver a la actitud de Jesús y de sus primeros seguidores, que rechazaron las vestiduras “sagradas” de los sacerdotes de Israel, para vestir como vestían todos, desde los más pobres.

- De un modo especial, la Iglesia tiene aplicar la palabra esencial de Jesús (estuve desnudo y me vestisteis; Mt 25, 31-46) y la de Juan Bautista (quien tenga dos túnicas dé una a quien no tiene; Lc 3, 11), poniendo sus riquezas y vestidos al servicio de los pobres (¡para que se vistan y tengan dignidad!). Eso significa que la Iglesia tiene que poner de relieve la solidaridad en bienes y vestidos: ¡No tenemos que andar por todas partes, llevando la ropa a cuestas, porque habrá siempre otros que nos reciban y quieran compartir con nosotros los vestidos!

- Por eso, en las eucaristías normales, de casa (domésticas) o de iglesias “normales”, los presidentes de la eucaristía han de vestir de un modo normal, quizá con algún signo que dependerá de los diversos lugares, sea tipo poncho andino o kimono japonés… Oye, Mercedes, me han dicho que eres maestra de baile, no sé si de andaluz o catalán… Sabes que para ciertos bailes hay que ponerse flamenca o sevillana… Quizá para la misa habría que redescubrir algún tipo de “vestidura” hermosa y sencilla… De eso sabes tú mucho más que yo… y lo sabe mucha gente. Hay que preguntarle.No sé si hace falta túnica o se puede ir de pantalones… No sé si es bueno un tipo de estola. Un signo me parece bien, y habría quizá que cuidarle, tanto en varones como en mujeres dirigentes de eucaristía.

- Finalmente, me parece bien que haya “misas de museo”, propias de catedrales, ahora que el 79% de las catedrales en España son museos para turistas. Yo pondría en las grandes y serias catedrales unas normas especiales (por el lugar, por los retablos…), con vestidos que respondan de algún modo al “genio” del lugar. No es lo mismo presidir una misa en la Catedral de Toledo, con concejales y autoridades vestidas a lo suyo... que celebrar en mi pueblo con los vecinos normales del lugar.

- Yo pondría en las grandes y solemnes catedrales, quizá dos veces al año, una misa de pontifical para que vayan los turistas, con música gregoriana o barroca, si hace falta con Mozart, una misa‒arte, que a eso llamaban “missarum solemnia”. Ese día había que llevar mitra y todo lo demás. Ese día de misa solemne se podrían sacar por tradición y turismo las mitras y demás vestidos, para no olvidar lo que hemos sido... Pero en el resto de las eucaristías pienso que obispos, presbíteros y monaguillos pueden ir vestidos con algo hermoso, sencillo, evocador...

- Una nota personal; perdona mi vanidad, Mercedes. Cuando yo era profesor de facultad sagrada hicieron obispos y luego cardenales a seis o siete compañeros. Era costumbre invitarles a una cena y regalarles a escote una buena mitra (¡no hará falta que dé nombres…!). Por eso, no quiero que les quiten la mitra, a no ser que les quiten las demás vestiduras... Alguno que anda por ahí parece incapaz de andar sin vestiduras, va siempre puesto… Me gustaría más que anduviera de persona, como todos. De quitarles la mitra hay que dejarles sin cayado, ni la sagrada, ni capa pluvial, ni púrpura etc. etc., a no ser en esa “misa” especial de fiesta que he dicho, una vez al año.

- En conclusión, como has dicho tú Mercedes… Ciertamente, cuando vayan por la calle o celebran en casa (domus ecclesiae) no tienen que ponerse nada raro… Si celebran en la parroquia pónganse algo hermoso, sencillo... Si celebran en la catedral será bueno que se pongan algo, un tipo de “hábito ceremonial” que habría que discutir en cada comunidad, en cada lugar, pero sin mitra.

Pero ésta es un tema para hablar largo y tendido. Yo no soy ceremoniero, ni maestro de sastrería. Por esos prefiero dejar el tema abierto. Pero sé algo de Biblia… y algo he pensado sobre el tema. Por eso sigo hablando de las vestiduras en la Biblia, insistiendo en la mitra episcopal, que viene del turbante de los sumos sacerdote.

Mercedes, no es necesario que sigas leyendo. Quien quiera hacerlo podrá ver las cosas sabrosas que dice la Biblia sobre los vestidos de la gente y en especial de los eclesiásticos judíos, que se uniformaban, tan bien como nuestros obispos. Esto que sigue de la Biblia lo he tomado en parte de un Diccionario gordo que hice para meter cosas como estas que siguen.

LOS VESTIDOS Y VESTIMENTAS EN LA BIBLIA

(1)Origen y sentido de los vestidos en Biblia (ir a diccionario=

(2) Vestido para el culto, vestido de los pobres.

La Biblia incluye diversas indicaciones sobre vestidos, pero (prescindiendo quizá de las armaduras guerreras de Goliat y de David, que aparecen en 1 Sam 17, 4-6. 38-39) ella habla poco de vestidos concretos, detallados, con fines militares. Forman una excepción los vestidos sagrados del Sumo Sacerdote, que han sido descritos de un modo minucioso en Ex 28, donde se supone que ellos sirven para ensalzar y sacralizar al ministro del culto:

«Harás que se acerque a ti, de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón y sus hijos con él… para que me sirvan como sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, que le den gloria y esplendor. Tú hablarás a todos los que tienen sabiduría de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a fin de que me sirva como sacerdote. Las vestiduras que serán confeccionadas son las siguientes: el pectoral, el efod, la túnica, el vestido a cuadros, el turbante y el cinturón. Harán las vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes» (Ex 28, 1-4).

(ojo, el turbante del Sumo Sacerdote es el antepasado de la mitra episcopal; la palabra mitra viene de la misma raíz que turbante…).

Estas vestiduras son sagradas. No sirven para quitar la vergüenza del hombre ante Dios o de los hombres entre sí, ni para cubrirse del frío, ni para marcar el poder del hombre sobre los animales, sino para indicar la gloria de Dios al que honra el sacerdote. Son vestiduras especiales, propias de los jerarcas religiosos, en momento de culto; sirven para marcar una distancia entre los sacerdotes y el resto de los creyentes de Israel, trazando de esa forma unas jerarquías sagradas en el pueblo.

Pero, al lado de eso, la ley del éxodo (centrada en el Código de la Alianza: Ex 20, 22–23, 18) ha puesto de relieve el valor sagrado vestido de los pobres, vinculado a su necesidad:

«Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, porque es su única manta y no tiene vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué más ha de dormir? Cuando él clame a mí, yo le oiré; porque soy misericordioso» (Ex 22, 26).

Siguiendo en esa línea, el vestido no es sólo objeto de culto, sino protección para el pobre, como ha destacado el conjunto de la tradición bíblica, cuando afirma que la verdadera religión, el auténtico ayuno, consiste en vestir la desnudez del pobre, ayudándole a vivir en dignidad (Is 68, 7).

Más importante que los ornamentos del sacerdote de culto en el templo es el vestido de la vida de los pobres.

(3) Libro del Eclesiástico, el vestido del Sumo Sacerdote.

El texto del Éxodo era todavía sobrio. Más rico y preciso es el lenguaje del libro del Eclesiástico (Ben Siraj), un judío piadoso que describe las grandes ceremonias del templo, a principios del siglo II a. C., unos decenios antes de que estalle la gran crisis de los macabeos (organizada en parte porque varios miembros de familias sacerdotales intentaron ponerse los vestidos del Sumo Sacerdote, tomando así su dignidad y realizando sus funciones). El texto habla de las vestiduras de Aarón (es decir, del Sumo Sacerdote del tiempo del autor). Ellas indican la importancia del Sumo Sacerdote ante Dios y sobre los restantes fieles, en la fiesta de los sacrificios:

«Consagró a Aarón, de la tribu de Leva. Estableció con él un pacto eterno y le dio el sacerdocio del pueblo. Le hizo feliz con espléndido adorno (eukosmia) y le ciñó de vestidura de gloria. Le vistió con magnificencia perfecta (synteleian) y le fortaleció con insignias de fuerza: calzón, túnica y manto. Le rodeó de granadas y de muchas campanillas de oro en torno, para que sonasen caminando y se escuchase su sonido como memorial para los hijos de tu pueblo. Con vestidura sagrada de oro, jacinto y púrpura bordadas, con el pectoral del juicio, que sirve para declarar la verdad, de tejido carmesí, obra de artista. Con piedras preciosas, talladas como sello, con engaste de oro, obra de joyero, con letras grabadas, para memorial de los hijos de Israel. Y una corona de oro sobre el turbante y un relieve con el sello de la santidad, gloria honrosa, obra de poder, deseo perfecto de los ojos. Antes de él no hubo hermosura semejante, ni habrá extranjero que la lleve jamás; sólo sus hijos y sus nietos en lo sucesivo. Sus ofrendas se queman por completo, dos veces por día sin interrupción. Le consagró Moisés y le ungió con aceite santo; se le dio una alianza eterna y a sus descendientes para siempre, para servir a Dios como sacerdote, y bendecir en su nombre al pueblo. Le escogió entre todos, para presentar los frutos del Señor, incienso y aroma, en memorial, para expiar por su pueblo. Le dio por sus mandatos poder en alianzas de juicios, para enseñar a Jacob los testimonios e iluminar en su ley a Israel» (Eclo 45, 6-17).

La tradición que va del Éxodo al Deuteronomio presentaba al sacerdote/profeta como hombre del pacto; Lev 16 destacaba su función expiatoria; el Eclesiástico, en cambio, ha destacado su vestimenta, y en esa línea sigue el libro de la Sabiduría, que le define por la hermosura de sus ornamentos sagrados:

«Puso en su ropa talar el mundo entero, y los nombres ilustres de los patriarcas, en la cuádruple hilera de piedras talladas y el Nombre de tu Majestad (Yahvé) en la diadema de la cabeza» (Sab 18,24).

El vestido aparece así como señal de Dios, signo supremo de sacralidad. Lógicamente, la posesión y custodia de las vestiduras del Sumo Sacerdote fue elemento clave de disputa y toma de poder entre los sacerdotes. No podía haber celebración del Yom Kippur* sin que el sacerdote se pusiera las vestiduras. Por eso, cuando los reyes más hábiles de Siria (con los herodianos posteriores y los procuradores romanos) vieron el valor que ellas tenían, tomaron la costumbre de guardarlas bajo su poder, para dárselas al sacerdote solamente los días de celebración. Era un problema de vida o muerte religiosa (incluso de guerras, como cuenta Flavio Josefo). Se mataban unos a otros por tener los vestidos, pues si no los tenían no podían actuar como sumos sacerdotes.

Ciertamente, hay otros temas de discusión entre sacerdotes (genealogías, purezas, sacrificios…). Pero el centro de la cuestión sacerdotal son unas vestiduras. En este contexto, es difícil separar la tradición (deseo de conservar el pasado), el simbolismo cósmico/sacral (cf. Sab 18,24) y el puro goce estético, producido por la impresión de las formas y colores. Éste es un rasgo que aparece en casi todas las culturas religiosas: en un momento dado ellas destacan el valor de los vestidos, los juegos de colores y tonos y otros signos estético/sacrales que aparecen como irradiación divina. Bastará recordar el atuendo de ciertos hechiceros, las máscaras de muchas religiones de África, el vestido de algunos prelados cristianos. Pero aparece de un modo especial en el culto judío.

Estamos ante un Dios del culto sagrado: Señor de las formas, fuente y poder de belleza. Más que la persona en sí (varón/mujer) importa aquí el adorno y gloria grande de sus vestiduras, los bordados y brillo del manto, las piedras preciosas, la corona... Cada rasgo tiene su sentido; en todo hay un misterio que puede y debe desvelarse. Ataviado para realizar su función, el sacerdote viene a ser una especie de microcosmos sagrado, expresión viviente del misterio, manifestación de lo divino. Por eso se amontonan, se vinculan y completan/complementan los colores del vestido, la irradiación de las piedras (señal de paraíso), el pectoral del juicio, es decir, para realizar los juicios (Urim y Tumim), el turbante de realeza... La Biblia Hebrea prohibía de antiguo las imágenes (cf. Ex 20,4), pues Dios no puede ser representado; pero prohibición no impide que el Sumo Sacerdote, revestido de sus hábitos cultuales, sea signo de Dios sobre la tierra.

(4) Una teofanía estética. Sigue el libro del Eclesiástico.

El libro del Eclesiástico habla en concreto de Simón, el gran sacerdote de su tiempo (177-174 a.C.), que sale del Santísimo del templo, el día de la expiación (Yom Kippur), abriendo el velo, tras el cual debe pronunciar el nombre de Yahvé. Después vuelve a separar el velo para salir al aire libre y mientras va avanzando viene a presentarse como teofanía personal. Todas las cosas reciben sentido en su presencia: El mismo sacerdote, vestido de fiesta de Dios, es signo y plenitud del universo, es principio ordenador y contenido muy profundo de todo lo que existe:

«¡Qué gloria llevaba al andar entre el pueblo cuando salía del templo del velo! Como estrella matutina entre las nubes, como luna llena en los días de fiesta, como sol que refulge sobre el templo de Altísimo, como arco que brilla entre nubes de gloria, como planta de rosas en día de primavera, como lirio junto al manantial del agua, como brote de cedro en los días de verano, como fuego e incienso sobre el incensario, como vaso de oro macizo, adornado con múltiples piedras preciosas, como olivo repleto de frutos y como ciprés que se eleva hasta las nubes... cuando se ponía el vestido de gloria y se revestía en plenitud de perfección, al subir el santo altar llenaba de gloria el santuario...» (Eclo 50, 5-11).

Esta nueva función del sacerdote no podía haberse expresado en un código de leyes ni tampoco en una teología de tipo conceptual o discursivo. Para describirla hay que emplear las claves de la teología estética, vinculando las vestiduras sacerdotales con el universo. Es como si todo naciera otra vez y empezara a existir este día de Yom Kippur. Vuelven a la vida los valores de gozo y belleza de la tierra: estrella, sol y luna es su presencia, como firmamento de Dios que nos cobija. El sacerdote es arco iris de paz, es rosa y lirio, es cedro, olivo y ciprés, planta frágil y árbol grande, es hermosura de los ojos, gozo de la vida... porque ofrece garantía de reconciliación del universo. El Sacerdote ha salido del lugar de Dios, ha pasado a través de la cortina y viene a fundar la existencia sagrada de los fieles a través de su mediación sagrada. Lleva la perfección del cielo expresada en sus vestidos; y así sube al altar, siendo en sí mismo fuego, incienso e incensario (Eclo 50, 9). En algún sentido, su misma existencia tiene valor sacrificial (reconciliador) sobre la tierra. No vale ya por lo que hace sino por lo que representa con su vestidura.

(5) Judaísmo posterior, vestidos “religiosos”.

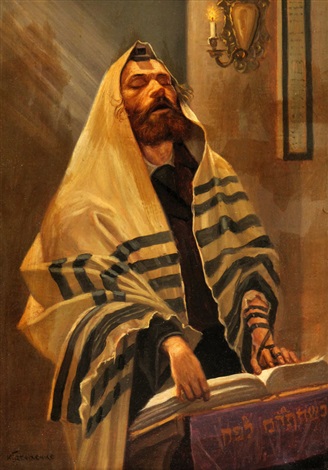

Tras la caída del templo (70 d.C.), la vestimenta de los sacerdotes han pasado a ser un recuerdo simbólico. Los judíos se han vestido y se siguen vistiendo como los pueblos del entorno, sin diferencia apreciable entre los rabinos y el resto de los fieles. Un elemento significativo en su vestimenta ha el apego a la tradición, de manera que, a veces, grupos de judíos especialmente observantes han seguido vistiendo como lo hacían sus antepasados, en Sefarad o en Europa Oriental (sobre todo en Polonia o Rusia…), con turbantes o sombreros grandes y chaquetas oscuras (tipo kaftán). De esa forma siguen caminando por las calles de las ciudades con más presencia judía (Jerusalén, Nueva York…), como signo viviente de una tradición veneerada. En ese contexto hay que destacar dos prendas unidas a las oraciones de los judíos en la actualidad:

El Talit o manto para la oración, con el que se cubren los judíos piadosos, hecho de lino o de lana (pero sin que se mezclen los hilos). Suele terminar en unos flecos o Tzitzit, que sirven para recordar y cumplir los preceptos de Dios: «Habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé, a fin de ponerlos por obra, y para que no vayáis en pos de vuestro propio corazón y de vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis prostituido» (Num 15, 38-39; cf. Dt 22, 12).

Los Tefilim. Son unos cubitos de cuero que contienen cuatro fragmentos de la Toráh con una cuerda o cinto de cuero negro para colocarse en el brazo izquierdo. Los fragmentos de la Torah que se introducen en los cubitos son Ex 23 1-10 y 23, 11-16 (parte esencial del Código de la Santidad) y Dt 6, 4-9 y 11, 13-21. Estos dos últimos textos son los más significativos, pues ellos contienen el precepto de recordar los mandamientos, poniéndolos incluso en los vestidos: «Estas palabras… las atarás a tu mano como señal, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades» (Dt 6, 8-9). «Pondréis estas palabras mías en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis a vuestra mano como señal, y estarán como frontales entre vuestros ojos» (Dt 11, 18).

(7) De Juan Bautista a Jesús.

En principio, el Nuevo Testamento ofrece menos material sobre vestiduras que el Antiguo. Pero incluye algunos textos básicos muy significativos. El primero se refiere a Juan Bautista, que «llevaba un vestido de pelo de camello, con un cinturón de cuero» (Mc 1, 6). Ésta es una vestidura profética, pues alude ciertamente a Elías, a quien se le distingue porque va “ceñido con un cinto de cuero a la cintura” (2 Rey 1, 8), oponiéndose así a los sacerdotes, que llevan cinturones de lino bordado (cf. Ex 39, 29). Es una vestidura contra-cultural, como la de Bano, otro profeta bautista, un poco posterior, quien, según Flavio Josefo, que fue su discípulo, «vivía en el desierto y llevaba un vestido hecho de hojas» (Aut II, 11). Ese signo, unido a su comida (saltamontes y miel silvestre, es una señal de su protesta contracultural.

La vestidura de Juan Bautista se opone además a los rituales de pureza de los sacerdotes y de otros judíos observantes, que rechazaban el roce con vestidos y utensilios de camello, que, según la Ley, eran impuros (cf. Lev 11, 4; Dt 14, 7). Pero la vestidura de pelo de camello puede evocar también la figura de los peregrinos o caminantes que viene de la zona del desierto y no han entrado todavía en la tierra prometida, como los primeros hebreos que vagaron cuarenta años por la estepa, antes de entrar en la tierra prometida. Así se vestiría Juan, como hombre de camino, que espera a la vera del Jordán, vestido de desierto, antes de introducirse en la tierra.

El evangelio no recuerda ningún rasgo característico de las vestiduras de Jesús, lo que significa que no eran especiales, a diferencia de lo que sucedía con Juan Bautista y también con los sacerdotes (con vestiduras sacrales) y los nuevos fariseos (que harán ostentación de vestidos piadosos; cf. Mt 23, 5). Jesús y su gente se vistieron, sin duda, como los hombres y mujeres de su tiempo, los más pobres, sin distinguirse de ellos por la ropa. Nada indica que se pusieran atuendos particulares para la multiplicación de los panes, ni para la Última Cena. En los relatos de la crucifixión se alude a sus vestidos, repartidos entre los verdugos, sin indicación especial sobre su forma y riqueza, suponiéndose, más bien, que son pobres (cf. Mt 27, 35 par). En este contexto, Jn 19, 23-24 añade que “no partieron su túnica” porque era de una sola pieza, sino que la echaron a suertes; pero, al decir eso, no quiere evocar la riqueza de su vestidura, sino la falta de separaciones y apartados de su vestido más propio, que es signo de la Iglesia, que no puede dividirse.

Esa escena del reparto y sorteo de las vestiduras de Jesús se ha descrito y fijado a partir del salmo de lamento del que se han tomado las palabras finales de la Cruz (¡Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?, cf. Sal 22, 1), pues en ese mismo salmo se dice que “repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes» (Sal 22, 18). De todas maneras, es muy posible que en el fondo de ese “reparto” de los vestidos de Jesús haya un recuerdo histórico, que debe vincularse, en otro contexto, con la “sábana” o sudario con el que cubren y entierran su cuerpo en la tumba (cf. Mc 15, 46 par), un sudario que Jn 20, 5-7 ha destacado y que después ha sido objeto de un culto especial en la Iglesia Católica (Santo Sudario de Turín, que forma parte de la devoción medieval de ua Iglesia católica, deseosa de reliquias y signos religiosos).

Es muy posible que ese sudario que “envolvió” el cuerpo muerto de Jesús como última vestidura tenga que tomarse como signo de un tipo de “humanidad mortal”, que queda superada por la resurrección; por eso, el Jesús resucitado no necesita vestidos, de manera que ellos quedan abandonados en la tumba. Todo nos permite suponer que éste es un dato simbólico, que está indicando el “paso” de Jesús en la tumba hacia una humanidad resucitada distinta, sin necesidad de viejos vestidos, que quedan en tierra (en la tumba), pues ya no son necesarios. Desnudo ha muerto Jesús (en clave de vergüenza y tortura); desnudo resucita, en clave de gloria. El “descubrimiento y veneración” de la Sudario de Turín.

(8) ¡No os preocupéis del vestido!

El texto más preciso del evangelio sobre el tema dice: «No os agobiéis por la vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, cómo os vestiréis… Mirad a los cuervos: no siembran ni siegan; no tienen despensa ni granero; y sin embargo Dios los alimenta… Mirad a los lirios: cómo crecen. No hilan ni tejen y os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos…» (cf. Lc 12, 22-31; cf. Mt 6, 25-32).

La ansiedad por la comida (supervivencia) y la ambición por el vestido (apariencia) convierten la existencia de muchos en angustia y guerra. Por encima de esas preocupaciones, sitúa Jesús la búsqueda del Reino, que se funda en Dios y que libera al hombre para la gracia. Ciertamente, los cuervos no siembran ni siegan, y los lirios no hilan ni tejen; los hombres, en cambio, deben sembrar-segar e hilar-tejer si quieren comer y vestirse (cf. Gen 2); pero han de hacerlo sin el agobio que les vuelve esclavos de la producción, del consumo y de la apariencia.

La angustia por los vestidos destruye a los hombres y les hace enemigos. En ese contexto habla Jesús de una contemplación gozosa, que permite disfrutar de la belleza de los lirios (¡ni Salomón se vistió como uno de ellos!), sin necesidad de angustiarse por el vestido en cuanto tal.Ciertamente, los hombres trabajan para vivir: siembran y siegan (a diferencia de las aves), hilan y tejen (a diferencia de las flores); pero su trabajo no puede entenderse como esclavitud y agobio, sino como expresión y expansión peculiar de una gratuidad superior.

(9) Contra el vestido como ostentación sacral: ¡No hagáis como ellos hacen!

La tradición cristiana más antigua conserva el recuerdo de las disputas entre discípulos de Jesús y otros grupos judíos, de tendencia farisea. El evangelio de Mateo ha destacado en ese campo la discusión sobre los vestidos:

«Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que, todo lo que os digan hacedlo y guardadlo; pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Hacen todo para ser vistos por los hombres: ensanchan sus filacterias y alargan los flecos: buscan el puesto de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres Rabí» (Mt 23, 2-7).

Éste no es un texto de polémica anti-judía, sino intra-cristiana. Al Jesús de Mateo no le importan los fariseos de fuera, sino un tipo cristianos de tipo “fariseo”, dominados por la búsqueda de honor y apariencia. Este Jesús no condena aquí el buen judaísmo de la honradez y devoción profunda, sino un mal cristianismo de gestos externos y formas, que pueden acabar dominando en la Iglesia. El poder de los vestidos (con su magia sacral) parece que ha tardado más en extenderse en el cristianismo; el de la presidencia en banquetes y reuniones doctrinales (sinagogas) se ha extendido pronto.

Este Jesús de Mt 23 no habría aceptado un tipo de mística de la jerarquía que desarrolla con bastante rapidez en la Iglesia (aparece ya en Ignacio de Antioquía). Tampoco habría aceptado el tipo de vestidos sagrados de la Iglesia posterior, propios de obispos y presbíteros e incluso de monjes y monjas. Jesús se opone a la ostentación de unos vestidos judíos, con su Talit de flecos y sus Tefilim. Evidentemente, se habría opuesto al despliegue todavía más ostentoso de muchas vestiduras cristianas posteriores (a pesar de las razones sagradas que se han podido dar para su despliegue y mantenimiento).

(10) Estuve desnudo y me vestisteis. No llevéis dos túnicas…

En la culminación del evangelio ha situado Mt 25, 31-46 la palabra más solemne del juicio donde el mismo Jesús de la gloria final dice en su juicio: “Venid, benditos de mi Padre, porque estuve desnudo y me vestisteis…”. Esta palabra retoma una experiencia radical judía, que hemos visto ya en Is 58, 7 donde la verdadera religión (ayuno) se expresa vistiendo (es decir, ayudando) a los desnudos y marginados. En esa misma línea siguen los textos programáticos de Ezequiel, donde, entre las notas del hombre justo, se citan las siguientes: «no robar, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, no prestar con usura…» (Ez 18, 7.16; cf. Job 22, 6).

Desnudo no es sólo el que no tiene ropa, sino el que está humillado, oprimido por otros, aquel que no puede tener dignidad porque otros le “roban” o utilizan sus vestidos. Por eso, quien tiene algo de “ropa” sobrante (manto de sacerdote o capa de rey) y no viste al desnudo es un ladrón, merecedor del juicio (cf. mensaje del Bautista en Lc 3, 11). De esa forma ha retomado Jesús la tradición fundamental de Israel sobre los vestidos, como sabe Sant 2, 13-15, cuando se opone a un tipo de fe “sin obras”, que dice confiar en Dios, pero no alimenta al que tiene hambre, ni viste al desnudo. La vestidura se convierte así en signo supremo de amor. Vestirse uno mismo por ostentación es pecado. Vestir al desnudo pos solidaridad y justicia es signo supremo de salvación.

Dentro de nuestra cultura occidental moderna, en la clase pudiente, la indumentaria tiende a convertirse en signo de identidad individual, de tal manera que cada uno se pone sólo sus propios vestidos. En contra de eso, el evangelio de Jesús ha puesto en marcha un movimiento de solidaridad que permite confiar en otros y compartir de esa manera los vestidos. Así cuenta el evangelio el envío de Jesús a sus discípulos: «Les mandó que no llevasen nada para el camino: ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón; pero que calzasen sandalias y que no llevasen dos túnicas» (M 6, 8-9). «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero; ni tengáis dos túnicas» (Lc 9, 3). «Tampoco llevéis bolsas para el camino, ni dos vestidos, ni zapatos, ni bastón; porque el obrero es digno de su alimento» (Mt 10 6).

Estas reglamentaciones no son de tipo ascético, sino evangélico. Ciertamente, hay un ascetismo de fondo, pues los enviados de Jesús han de ser desprendidos, yendo así ligeros de equipaje y sin necesidad de ropas especiales, de corte exclusivo, para ellos. Pero la razón básica de su desprendimiento no es el rechazo de los bienes materiales, sino la experiencia y esperanza de solidaridad. Ellos van y regalan lo que tienen (evangelio), dando gratis aquello que gratis han recibido (cf. Mt 10, 8). De esa forma curan a los “propietarios” de las casas donde les reciben. Por eso esperan también “gratuitamente” la acogida de aquellos que quieran recibirles.

(11) Apéndice. Una historia de vestidos sagrados en la Iglesia.

Esta inspiración básica del evangelio se ha mantenido durante decenios y siglos, de manera que aún San Agustín y otros grandes obispos de los siglos IV y V vestían como los restantes cristianos y habitantes del entorno, sobriamente, sin distinguirse de ellos. Pero, después, los jerarcas cristianos han tendido a imitar las vestiduras de los dignatarios y nobles del lugar (del bajo imperio romano), manteniéndolas y sacralizándolas cuando otros grupos de la sociedad las han abandonado, tendiendo así a vestirse como se vestía en siglos ya pasado. De esa manera, los ministros de la Iglesia llevan en sus vestiduras (u ornamentos) restos de vestidos, capas y coronas (o mitras) de romanos y griegos, de persas y de reyes del Medioevo y de las monarquías absolutas del siglo XVI-XVII.

Ello se debe a la “inercia” de las iglesias, que tiende a mantener las tradiciones, no dejándose llevar por la “moda” allí donde las modas han cambiado. Según el NT, la Iglesia ha de volver a la actitud de Jesús y de sus primeros seguidores, que rechazaron las vestiduras “sagradas” de los sacerdotes de Israel, para vestir como vestían todos, desde los más pobres. De un modo especial, ella tiene que encarnar y aplicar la palabra esencial de Jesús (estuve desnudo y me vestisteis; Mt 25, 31-46) y la de Juan Bautista (quien tenga dos túnicas de una a quien no tiene; Lc 3, 11), poniendo sus riquezas y vestidos al servicio de los pobres (¡para que se vistan, para que tengan dignidad!). Eso significa que la Iglesia tiene que poner de relieve la solidaridad en bienes y vestidos: ¡No tenemos que andar por todas partes, llevando la ropa a cuestas, porque habrá siempre otros que nos reciban y quieran compartir con nosotros los vestidos!

Cf. E. Haulotte, Symbolique du vêtement selon la Bible, Aubier, Paris 1966; A. Jirku, Die magische Bedeutung der Kleidung in Israel, Kiel 1914).