Pasar hambre

Debiera considerarse delito confundir el hambre con las ganas de comer. O no acertar a distinguir bien entre el siniestro mapa del hambre y ese otro de imposible trazado y dudosa configuración que es el mapa del apetito. Manos Unidas lanza este año su campaña contra el hambre centrada en el desperdicio y la especulación alimentaria. Es un escándalo que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo, pero así van las cosas y no parece que lleven camino de mejorar. Claro es que no será porque no se viene avisando desde tiempos inmemoriales.

El buen papa Francisco decía días atrás que esto nunca puede ser considerado un hecho normal al que haya que acostumbrarse, como si formara parte del sistema. Porque lo peor que le puede pasar al sistema es hacerse a la costumbre de considerar normal lo que no deja de ser producto y consecuencia de planteamientos anormales, y ahí es donde le duele, claro, estómagos desfavorecidos y hasta vacíos aparte.

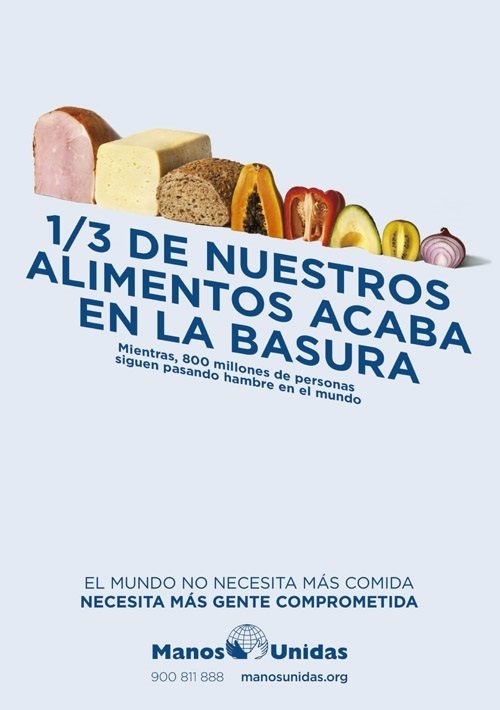

Tiempos vendrán en que, de seguir echando inmundicia a los ríos y basura al mar, se imponga, para la bebida, el agua embotellada de Lanjarón, o Solán de Cabras, pagada a precios astronómicos. En Manos Unidas no se acostumbran al dato vergonzante del hambre. Por ello, desde hace 57 años –o sea, más de medio siglo--, vienen trabajando de firme para plantar cara al escándalo de un planeta destartalado y hambriento donde las desigualdades tienen su asiento y el capricho su altar. Se dice y vuelve a decir que un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura, mientras 800 millones de personas --¡que se dice pronto!-- siguen pasando hambre en el mundo.

El lema de Manos Unidas para este 2017 advierte de que «El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida», y, para ello, está celebrando numerosos eventos en toda España desde el pasado 31 de enero hasta este 12 de febrero, VI domingo del tiempo ordinario Ciclo – A, Jornada Nacional de Manos Unidas y día de la colecta contra el hambre en el mundo.

Es verdad que rascarse los bolsillos suele ser de lo que más cuesta, costumbre después de todo que no impide, al menos de unos años a esta parte, sacar unas colectas contra el hambre de lo más lustrosas, dentro siempre de su género. Los sufridos fieles de a pie, lo aguantan todo y lo aguantan bien, al menos eso me parece a mí. Hasta ven con buenos ojos que sus limosnas vayan a parar a los bancos de alimentos y comedores de Caritas, donde el voluntariado echándole horas extra no se cansa de sacar summa cum laude.

Lo que suena ya con otra música, evidentemente por ser también distinta letra, es cuando esos mismos fieles, generosos ellos y bien dispuestos a la limosna y al desinteresado servicio al prójimo, vienen a enterarse de la proliferación de trincones y chorizos y malversadores que han metido la basta en el pozo sin fondo del dinero público, que terminan viéndose las caras con los jueces en la audiencia siendo incluso cabecera de periódicos con sus compadrones de ladronería, para acabar bonitamente diluidos como azucarillo y sin que se vuelva a decir oxte ni moxte de haber devuelto siquiera un euro de la pastizara robada. ¡Eso sí que es el éxtasis de la horteridad, tíos!

El papa Francisco invita «a todas las instituciones, la Iglesia y a cada uno de nosotros, como una sola familia humana, a hacernos eco de las personas que sufren el hambre en silencio, «para que este eco se convierta en un rugido capaz de sacudir al mundo». Lo dijo expresando su «apoyo absoluto» a la campaña de las 164 organizaciones que integran Caritas, presente en 200 países. El Papa subrayó el escándalo mundial que significa el que alrededor de mil millones de personas aún padezcan hambre.

Su denuncia es todavía más lacerante cuando incluye el dato estremecedor de que «los alimentos disponibles en el mundo serían suficientes para nutrirnos a todos». Según la FAO, esa organización de la ONU para la alimentación y la agricultura, un tercio de la producción alimenticia mundial se pierde por despilfarro o negligencia en su almacenamiento. Esto equivale a 1,3 millardos de toneladas de alimentos por año.

El fin de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), es doble: proporcionar una alimentación adecuada a hombres y mujeres en todo el mundo y afrontar los obstáculos que se oponen a esta noble tarea por causa de situaciones difíciles y actitudes contrarias a la solidaridad. Nos aturden los guarismos actuales, sin duda.

Es lo cierto, empero, que, según dejó dicho Benedicto XVI, «los millones de personas que ven amenazada su existencia misma, al estar privadas del alimento mínimo necesario, requieren la atención de la comunidad internacional, puesto que todos tenemos el deber de preocuparnos por nuestros hermanos. En efecto, el hambre no depende únicamente de las situaciones geográficas y climáticas o de las circunstancias desfavorables relacionadas con las cosechas. También la provoca el hombre mismo y su egoísmo, que se traduce en carencias en la organización social, en la rigidez de estructuras económicas muy a menudo destinadas únicamente al lucro, e incluso en prácticas contra la vida humana y en sistemas ideológicos que reducen a la persona, privada de su dignidad fundamental, a un mero instrumento» (A la FAO, 12.X.2005).

Erradicar el hambre y, a la vez, contar con alimentación sana y suficiente, requiere también métodos y acciones específicas que permitan una explotación de los recursos que respete el patrimonio de la creación. El derecho a la alimentación, por lo que implica, tiene un efecto inmediato, lo mismo en su dimensión individual que comunitaria, que afecta a pueblos enteros y grupos humanos, de modo particular a los niños, primeras víctimas de esta tragedia.

El Programa Mundial de Alimentos es valioso ejemplo de cómo erradicar el hambre a través de una mejor asignación de los recursos materiales. Lo que procede en casos así es asumir lo que se hace y continuar en ello echándole valor. La Iglesia católica, fiel a su misión, quiere trabajar mancomunadamente con todas las iniciativas que luchen por salvaguardar la dignidad de las personas, en especial de aquellas en que están vulnerados sus derechos. Sería muy de temer volvernos inmunes a las tragedias ajenas y evaluarlas como algo «natural».

«Son tantas las imágenes que nos invaden --decía el pasado año Francisco al Programa Mundial de Alimentos (PMA: 13.6.16)-- que vemos el dolor, pero no lo tocamos; sentimos el llanto, pero no lo consolamos; vemos la sed pero no la saciamos. De esta manera, muchas vidas se vuelven parte de una noticia que en poco tiempo será cambiada por otra […] Es necesario “desnaturalizar” la miseria y dejar de asumirla como un dato más de la realidad. ¿Por qué?

Porque la miseria tiene rostro. Tiene rostro de niño, de familia, de jóvenes y de ancianos. Rostro en la falta de posibilidades y de trabajo de muchas personas; de migraciones forzadas, casas vacías o destruidas. No podemos “naturalizar” el hambre de tantos; no nos está permitido decir que su situación es fruto de un destino ciego frente al que nada podemos hacer […] Cuando faltan los rostros y las historias, las vidas comienzan a convertirse en cifras, con riesgo de burocratizar el dolor ajeno».

Que en pleno siglo XXI el flagelo de las terribles hambrunas descargue inmisericorde sobre las sufridas espaldas de poblaciones débiles y familias impecunes por culpa de una mala distribución de recursos, da que pensar, máxime sabiendo que el consumismo – en el que nuestras sociedades se ven inmersas– nos ha inducido a acostumbrarnos a lo superfluo y al desperdicio cotidiano de alimento, al cual a veces ya no somos capaces de dar el justo valor, que va más allá de los meros parámetros económicos.

Peor aún: mientras las ayudas y los planes de desarrollo se ven obstaculizados por incomprensibles decisiones políticas, sesgadas visiones ideológicas o barreras aduaneras infranqueables, las armas, en cambio, no. Son así las guerras las que se nutren y no las personas. En algunos casos la misma hambre se utiliza como arma de guerra. Y las víctimas se multiplican, porque el número de la gente que muere de hambre y agotamiento se añade al de los combatientes que mueren en el campo de batalla y al de tantos civiles caídos en la contienda y en los atentados.

De ello somos conscientes, cierto, pero dejamos que nuestra conciencia se anestesie hasta volverse insensible. Las poblaciones más débiles no sólo sufren los conflictos bélicos sino que, a su vez, ven frenados todo tipo de ayuda. Urge, pues, desburocratizar cuanto impida que los planes de ayuda humanitaria cumplan sus objetivos.

«Tuve hambre y me diste de comer; tuve sed, y me diste de beber» (Mt 25,5). En estas palabras se halla una de las máximas del cristianismo. Una expresión, sin duda, que, más allá de los credos y de las convicciones, podría brindarse como regla de oro para nuestros pueblos. Un pueblo se juega su futuro en la capacidad que tenga para asumir el hambre y la sed de sus hermanos. Y quien dice un pueblo dice la humanidad toda entera. En este arrojo para socorrer al hambriento y al sediento podemos medir pulso y vibraciones, espíritu generoso, talante liberal y músculo limosnero de una sociedad llamada a crecerse ante lo adverso.

La Sagrada Escritura es pródiga en casuísticas de hambre y de hambrientos. ¿Quién no recuerda el domingo de las tentaciones? Allí se lee que Jesús, «después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre» (Mateo 4,2). Y en el episodio de la multiplicación de los panes y los peces, insiste con tiernas palabras el Jesús misericordioso: «Dadles vosotros de comer» (Mt 14,16).

Es el reto que aguarda: ser nosotros mismos los brazos paternales y dadivosos del Dios que socorre al hambriento. Difícil asignatura esta del hambre, donde, visto lo visto, al hombre le queda todo por aprender. De ahí la frase maestra de san Agustín: «No mires atrás al que no hace, sino a lo que Dios te manda hacer por ti» (Serm. 9,19).