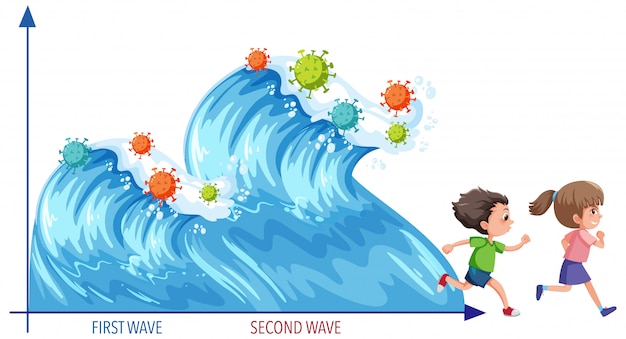

Entre coronas de Adviento y oleadas pandémicas

Los católicos de arraigada fe tienen ya metido en la cabeza un confinamiento atípico de villancicos para andar por casa, de crismas con móvil y de reuniones familiares más desde el recuerdo que presenciales.

Caminar significa, según san Agustín, progresar por el camino de la Palabra de Dios (cf. Sermón 82, 15) con el corazón en lo alto (Sermón 187,4; 359 A, 1), ya que a Dios no se va con pasos, sino con afectos (cf. Sermón 306 B,1; 344,1).

El mensaje del Adviento abre la esperanza, ilumina el corazón y enciende la gozosa alegría en el alma, ya que «nos recuerda que la gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al hombre, es más poderosa que el pecado» (san Juan Pablo II).

El mensaje del Adviento abre la esperanza, ilumina el corazón y enciende la gozosa alegría en el alma, ya que «nos recuerda que la gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al hombre, es más poderosa que el pecado» (san Juan Pablo II).

Así prometen discurrir las semanas previas a la Navidad. Los católicos de arraigada fe tienen ya metido en la cabeza un confinamiento atípico de villancicos para andar por casa, de crismas con móvil y de reuniones familiares más desde el recuerdo que presenciales. Un Adviento, en resumen, pasado por la tradicional corona y las oleadas pandémicas de caprichosa estadística diaria.

La corona de Adviento está hecha con ramas verdes de pino o abeto, color que simboliza la esperanza y la vida, y cuatro velas que aluden a los domingos previos al nacimiento del Niño Jesús en Belén. De ahí que se encienda una cada semana. Las apagadas significan la oscuridad que provoca el pecado.

Jesucristo vino, vendrá, está viniendo, viene. Es el Adviento incesante. En Él está la clave de nuestra esperanza y de nuestra Pascua escatológica. La Iglesia pretende concienciarnos de tan sublime doctrina mediante los textos del que vivió Israel, al cual, lo mismo que al de la Iglesia, debe corresponder el nuestro, es decir, un Adviento recoleto, íntimo, que consiste en hacer vida nuestra de cada día la realidad gozosa de la espera mesiánica. El problema lo provocan estos dos polos de imposible conciliación: a) La vida cristiana debe ser en la Iglesia de hoy signo de ese Jesús que ha de venir, y, por tanto, de la exigencia de vida cristiana; y b) Para el hombre moderno lo que importa no es ser, sino tener.

El reto, en consecuencia, está servido: de una parte, el cristiano llamado a dar testimonio de un Cristo que vendrá; y de otra, el hombre a quien la parusía del Señor le suena a cuento de hadas, no diré cuento chino por ser harto insinuante en estos tiempos de coronavirus… Urge dar, pues, con lo existencial del Adviento. Veamos algunas de estas pautas.

1) Caminar hacia Dios. De ningún modo ha de entenderse el Adviento como espera en quietud. Se trata, más bien, de una espera en esperanza, esto es, de un esperar caminando, y de un caminar esperando, pero siempre hacia Dios. Dios viene a mí a medida que yo voy a Él. Con lenguaje teológico habría que decir: Dios me da su gracia en tanto yo soy capaz de recibirla, o sea, según mi capacidad receptiva. En otras palabras: Dios me llama para que yo responda: «Me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles» (Gal 1,11). De modo que «las Iglesias cristianas de Judea –precisa Pablo-- alaban a Dios por causa mía» (Gal 1,24).

2) Caminar «a la luz del Señor» (Is 2,5). Una luz «que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo» (Jn 1,9), ya que Él es «la luz del mundo» (Jn 9,5), también de los que no la reciben (cf. Jn 1,11;1,4b- 5). Caminar, pues, significa para san Agustín progresar por el camino de la Palabra de Dios (cf. Sermón 82, 15), ya que el camino es esta vida (cf. Sermón 9,2), es la fe (cf. Sermón 27,6), es la Iglesia (cf. Sermón 346 B,3), es el mismo Cristo. Caminar «a la luz del Señor», con el corazón en lo alto (Sermón 187,4; 359 A, 1), ya que a Dios no se va con pasos, sino con afectos (cf. Sermón 306 B,1; 344,1).

El coronavirus impedirá este año cualquier alarde de luminotecnia callejera. Queda, menos mal, la interior, la que brinda la divina Palabra. Porque, si la Palabra de Dios nos induce a sublimar lo que en el entorno vemos, por vulgar que parezca, cuánto más no hará lo que de suyo es sublime. Para un hombre lleno de Dios, contemplar ese espectáculo navideño será el puro gozo de abismarse en la Luz de Dios. Y conste que la pauta viene de la misma Liturgia: una de cuyas espléndidas definiciones navideñas reside en la luz (Belén, los Magos -la estrella-; el Prólogo de San Juan: «Era la luz de los hombres, y la luz, en las tinieblas brilla, y las tinieblas no la acogieron» [Jn 1,4b-5]). Es la acogida, siendo así, el paso necesario para el testimonio.

3) Dar testimonio de la luz. Vivir el Adviento conlleva no sólo caminar a la luz del Señor, sino dar asimismo testimonio de la luz. Admirable modelo aquí, el Bautista: «no era él la luz, sino quien había de dar testimonio de la luz» (Jn 1,8). Ello supone para nuestra vida cristiana un reto permanente a evangelizar como precursores del Señor, o sea con palabras, sí, pero ante todo con la vida.

El hombre de hoy tiende a creer sólo lo que ve: ya san Pablo VI se cuidó de advertir que el hombre de hoy acepta al que predica en tanto en cuanto el predicador cumple lo que predica. Lo que, así dicho, nos induce a poner rumbo a la meta suprema del verbo testimoniar, que es Cristo.

4) Dar testimonio del mesianismo de Cristo. Hay en el Adviento una escena donde se recoge el diálogo de la embajada de Juan Bautista con Jesús (Mt 11,2-19). Salen nítidas de ella dos partes: 1ª) quién es Jesús; y 2ª) quién es Juan. La importancia de ambas estriba en ser Jesús quien las responde. En la 1ª (¿Eres tú el Mesías? le había preguntado a Juan otra embajada del Sanedrín), con esta escueta e implícita confesión de mesianismo: «ciegos ven, cojos andan, leprosos son purificados» (vv. 4s), etc. Era como decir: «estáis ante las obras propias del Mesías, y dichas obras son las que yo hago, son obras mías». Luego… Muy lerdo hay que ser para no sacar la consecuencia lógica.

En cuanto a la 2ª (¿quién es Juan?), la respuesta viene también de Jesús, respondiendo ahora expresamente a un interrogatorio por él mismo abierto: ¿qué salisteis a ver en el desierto?: «Este es de quien se ha escrito: 'Mira que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará su camino delante de ti'» (Mal 3,1). Y también: «En verdad os digo, no ha surgido entre los nacidos de mujeres uno mayor que Juan el Bautista; pero el menor en el reino de los cielos, es mayor que él» (Mt 11,10-11).

El hecho de que san Mateo unifique estas dos perícopas indica que son complementarias: no es posible, por tanto, entender a Jesús sin Juan, su Precursor; ni a Juan sin Jesús, que es quien le ilumina y le hace ser lo que es. Juan era la voz, pero Jesús es la Palabra, dirá con sagacidad san Agustín.

Traducido a nuestra vida de predicadores-precursores de la Buena Nueva, significa agregar que nosotros no predicamos en el desierto, y que cuanto hagamos tendrá siempre un secreto refrendo en el corazón de Dios. Juan, al fin, era la voz que clama en el desierto, pero en ese desierto hubo resonancias que llegaron hasta el propio Jesús, y refrendos de Jesús hacia el apostolado de Juan.

La función de Juan Bautista tiene que seguir hoy ejerciéndose por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, y los laicos, componentes ellos también del Pueblo sacerdotal. A unos corresponderá exponer, a otros acatar; a otros enseñar; a todos amar. La embajada del Bautista, por otra parte, revela en el preso de Maqueronte una santa inquietud.

La misma que hoy demanda de nosotros la Iglesia, y de la Iglesia el mundo contemporáneo. Porque Jesucristo continúa, hoy como entonces, revelándose a los hombres. Se necesitan precursores que dispongan sus caminos, que allanen las depresiones, que terraplenen los desniveles. Todos somos heraldos de la Palabra de Dios.

5) Dar testimonio con alegría. A sabiendas de que el Señor está cerca (Dominus enim prope est (Flp 4,5) y viene «para que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2,4). Por eso, el mensaje del Adviento abre la esperanza, ilumina el corazón y enciende la gozosa alegría en el alma, ya que «nos recuerda que la gracia, es decir, la voluntad de Dios para salvar al hombre, es más poderosa que el pecado» (san Juan Pablo II).

Baruc, Isaías, Sofonías, hablan en el Adviento a un pueblo derrotado, maltrecho, con las cicatrices de Babilonia en la piel, con la sombra de la esclavitud en sus ojos. Un pueblo desesperanzado, al borde del abandono de su fe (como en este duro trance del coronavirus que nos aflige).

Estos profetas, sin embargo, ponen a Israel en pie, anuncian la inminencia de un libertador, de un mesías que vendrá a implantar la justicia. Jesús exclama al leer a Isaías en la sinagoga: «El Espíritu del Señor está sobre mí; me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres» (Is 61,1). Y san Lucas, por su parte, afirma: «exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia» (Lc 3,18).

Decir cosas del Adviento es, en resumen, anunciar la Buena Noticia: predicar con optimismo, con esperanza, con alegría en el Señor. Genialmente nos lo exhorta san Pablo: Gaudete in Domino semper: iterum dico, gaudete. Dominus enim prope est (Flp 4,4).

Y con singular agudeza nos lo explica san Agustín: «Si se dice esto, no es porque no debamos alegrarnos mientras vivimos en este mundo, sino para que, mientras nos hallamos en él, nos alegremos ya en el Señor» (Sermón 171,1).