El ecumenismo y las misiones en la Iglesia católica

Con afectar lo que ayer dejé dicho («La evangelización exige recuperar la unidad de los cristianos»: RD, 17.10.16) a la esencia misma de la Iglesia de todos los tiempos (LG 17), ha de ser matizado para sacarlo a la luz de la verdad tratándose de la Iglesia católica, pues Roma, volcada siempre hacia el fascinante mundo de las misiones, a lo largo de la primera mitad del siglo XX distó mucho de albergar similares sentimientos hacia el ecumenismo.

En realidad no llegó a él hasta los años sesenta. Para un estudio comparado como este, parece obligado, pues, cuando menos puntualizar. Sea de ello lo que fuere, la relación ecumenismo-misiones dentro de la Iglesia católica no ha podido ser igual en modo alguno que en el seno de las Iglesias y Comunidades protestantes.

Desde Edimburgo-1910 hasta el Vaticano II (1962-65) Roma introduce cambios en la misionología, sin duda. Por de pronto, sugiere lo suyo el simple cambio de título en el Dicasterio: hoy conocido como Congregación para la evangelización de los pueblos, y antes llamado Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Se ha de admitir de igual modo que, «por exigencia radical de su catolicidad» (AG, 1), la Iglesia es misionera, cierto, aunque sus planteamientos registren, pese a ello, etapas durante el siglo XX que difieren no poco entre sí, ya en cuanto al estilo, ya por otras múltiples razones.

Hoy, en efecto, predomina en lo relativo al lenguaje de las misiones, el de evangelización, vocablo a todas luces portador de aires nuevos. Bastaría, para comprobarlo, con acudir a la incomparable Evangelii nuntiandi (= EN) del beato papa Pablo VI, o a los constantes llamamientos de san Juan Pablo II a la nueva evangelización. No se trata, entiéndaseme bien, de tirar lo mucho y bueno de pasados años por la borda, pero tampoco es cosa de conservar moldes antiguos como intocables lazaretos.

Dice la EN acerca del ecumenismo: «La fuerza de la evangelización quedará muy debilitada si los que anuncian el Evangelio están divididos entre sí por tantas clases de rupturas. ¿No estará quizás ahí uno de los grandes males de la evangelización? En efecto, si el Evangelio que proclamamos aparece desgarrado por querellas doctrinales, por polarizaciones ideológicas o por condenas recíprocas entre cristianos, al antojo de sus diferentes teorías sobre Cristo y sobre la Iglesia, e incluso a causa de sus distintas concepciones de la sociedad y de las instituciones humanas, ¿cómo pretender que aquellos a los que se dirige nuestra predicación no se muestren perturbados, desorientados, si no escandalizados?

El testamento espiritual del Señor nos dice que la unidad entre sus seguidores no es solamente la prueba de que somos suyos, sino también la prueba de que Él es el enviado del Padre, prueba de credibilidad de los cristianos y del mismo Cristo. Evangelizadores: nosotros debemos ofrecer a los fieles de Cristo, no la imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada, sino la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las tensiones reales gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de la verdad. Sí, la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de unidad dado por la Iglesia. He aquí una fuente de responsabilidad, pero también de consuelo.

Dicho esto, queremos subrayar el signo de la unidad entre todos los cristianos, como camino e instrumento de evangelización. La división de los cristianos constituye una situación de hecho grave, que viene a cercenar la obra misma de Cristo. El concilio Vaticano II dice clara y firmemente que esta división "perjudica la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe"» (EN, 123; cf. AG, 6: AAS 58 [1966], 954-955; UR, 1: AAS 57 [1965], 90-91).

«Por eso –precisa el beato Pablo VI trayendo a la memoria aquel Año Santo de la Reconciliación de 1975-, al anunciar el Año Santo creímos necesario recordar a todos los fieles del mundo católico que "la reconciliación de todos los hombres con Dios, nuestro Padre, depende del restablecimiento de la comunión de aquellos que ya han reconocido y aceptado en la fe a Jesucristo como Señor de la misericordia, que libera a los hombres y los une en el espíritu de amor y de verdad"» (EN, 124: Bula Apostolorum limina, VII: AAS 66 [1974], p. 305).

«Con una gran sensación de esperanza vemos los esfuerzos que se realizan en el mundo cristiano en orden al restablecimiento de la plena unidad, deseada por Cristo. San Pablo nos lo asegura: "la esperanza no quedará confundida" (EN, 125: Rom. 5,5). Mientras seguimos trabajando para obtener del Señor la plena unidad, queremos que se intensifique la oración; además, hacemos nuestros los deseos de los padres del III Sínodo de los Obispos, que se colabore con mayor empeño con los hermanos cristianos a quienes todavía no estamos unidos por una comunión perfecta, basándonos en el fundamento del bautismo y de la fe que nos es común, para ofrecer desde ahora mediante la misma obra de evangelización un testimonio común más amplio de Cristo ante el mundo. Nos impulsa a ello el mandato de Cristo. Lo exige el deber de predicar y dar testimonio del Evangelio» (EN, c. 7. El espíritu de la evangelización: Búsqueda de la unidad).

También san Juan Pablo II en la Redemptoris missio (= RM) confirma que el diálogo interreligioso forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia. No cabe duda. A los que dicen: “no queremos dialogar, no queremos dialogar”, el Papa les responde que esto forma parte de la misión del a Iglesia.La RM (7.XII.1990: XXV aniversario del Decreto conciliar AG), dice en los nn. 49-50 -donde ilustra la Formación de las Iglesias locales-, lo siguiente [extractado]:

«Cada Iglesia, incluso la formada por neoconvertidos, es misionera por naturaleza, es evangelizada y evangelizadora, y la fe siempre debe ser presentada como un don de Dios para vivirlo en comunidad (familias, parroquias, asociaciones) y para irradiarlo fuera, sea con el testimonio de vida, sea con la palabra. La acción evangelizadora de la comunidad cristiana, primero en su propio territorio y luego en otras partes, como participación en la misión universal, es el signo más claro de madurez en la fe.

Es necesaria una radical conversión de la mentalidad para hacerse misioneros, y esto vale tanto para las personas, como para las comunidades. El Señor llama siempre a salir de uno mismo, a compartir con los demás los bienes que tenemos, empezando por el más precioso que es la fe. A la luz de este imperativo misionero se deberá medir la validez de los organismos, movimientos, parroquias u obras de apostolado de la Iglesia. Sólo haciéndose misionera la comunidad cristiana podrá superar las divisiones y tensiones internas y recobrar su unidad y su vigor de fe.

Las fuerzas misioneras provenientes de otras Iglesias y países deben actuar en comunión con las Iglesias locales para el desarrollo de la comunidad cristiana. En particular, concierne a ellas […] promover la difusión de la fe y la expansión de la Iglesia en los ambientes y grupos no cristianos; y animar en sentido misionero a las Iglesias locales, de manera que la preocupación pastoral vaya unida siempre a la preocupación por la misión ad gentes. Cada Iglesia hará propia, entonces, la solicitud de Cristo, Buen Pastor, que se entrega a su grey y al mismo tiempo, se preocupa de las “otras ovejas que no son de este redil” (Jn 10, 15) » (RM, 49).

«Esta solicitud constituirá un motivo y un estímulo para una renovada acción ecuménica. Los vínculos existentes entre actividad ecuménica y actividad misionera hacen necesario considerar dos factores concomitantes. Por una parte se debe reconocer que « la división de los cristianos perjudica a la causa santísima de la predicación del Evangelio a toda criatura y cierra a muchos las puertas de la fe » (AG 6). El hecho de que la Buena Nueva de la reconciliación sea predicada por los cristianos divididos entre sí debilita su testimonio, y por esto es urgente trabajar por la unidad de los cristianos, a fin de que la actividad misionera sea más incisiva. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los mismos esfuerzos por la unidad constituyen de por sí un signo de la obra de reconciliación que Dios realiza en medio de nosotros» (RM, 50).

«Por otra parte, es verdad que todos los que han recibido el bautismo en Cristo están en una cierta comunión entre sí, aunque no perfecta. Sobre esta base se funda la orientación dada por el Concilio: “En cuanto lo permitan las condiciones religiosas, promuévase la acción ecuménica de forma que, excluida toda especie tanto de indiferentismo y confusionismo como de emulación insensata, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados, según las normas del Decreto sobre el Ecumenismo mediante la profesión común, en cuanto sea posible, de la fe en Dios y en Jesucristo delante de las naciones y den vida a la cooperación en asuntos sociales y técnicos, culturales y religiosos” [AG 15; cf. UR 3]» (RM, 50).

«La actividad ecuménica y el testimonio concorde de Jesucristo, por parte de los cristianos pertenecientes a diferentes Iglesias y comunidades eclesiales, ha dado ya abundantes frutos. Es cada vez más urgente que ellos colaboren y den testimonio unidos, en este tiempo en el que sectas cristianas y paracristianas siembran confusión con su acción. La expansión de estas sectas constituye una amenaza para la Iglesia católica y para todas las comunidades eclesiales con las que ella mantiene un diálogo. Donde sea posible y según las circunstancias locales, la respuesta de los cristianos deberá ser también ecuménica» (RM, 50).

El mismo caso lefebvrista, sin ir más lejos, delata dentro de su zigzagueante y tormentoso fluir, un momento crítico del que su polémico arzobispo francés no sale bien parado: el mismo clero indígena empezó a reclamar cambios (comprendido el nombramiento de obispos autóctonos: de esto pudo hablar largo el cardenal Thiandoum) para los que ni el mismo Marcel Lefebvre estaba preparado. Empezaron a emerger por el horizonte realidades que serían abordadas por el Decreto AG.

Lefebvre, en cambio, se fue quedando poco a poco en el paisaje eclesial de los cincuenta, el que habían iluminado los documentos Fidei donum y Evangelii praecones. A Lefebvre se le paró el reloj de la misionología después de haber estado tantos años dedicado en cuerpo y alma a ese mundo exigente y austero, misterioso e indeclinable, siempre difícil porque exige estar siempre en camino.

Habría que distinguir, pues, como mínimo -no pretendo agotar la lista-, entre Benedicto XV, cuya encíclica Maximum illud (30-XI-1919) es bien reconocida, las citadas Fidei donum (15-VI-1957) y Evangelii praecones (2-VI-1951) de Pío XII, la Princeps pastorum (28-XI-1959) de san Juan XXIII, el Decreto AG del Vaticano II, y la Redemptoris missio de san Juan Pablo II.

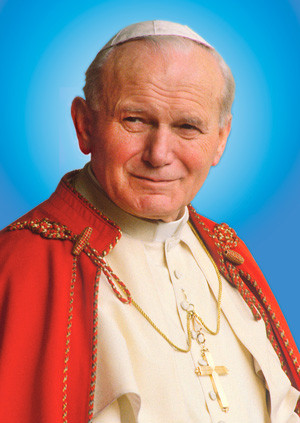

La Iglesia católica cuidó con mimo las misiones. Sin embargo, no es a ella, sino a las Comunidades protestantes, a quienes cabe el honor de haber recibido primero la gracia ecuménica del Espíritu Santo en el siglo XX. Roma por esos años, los de Mortalium animos de Pío XI -papa de las misiones, del Russicum, de Propaganda Fide-, nada quería saber de Iglesias hermanas ni comunidades eclesiales compañeras de viaje. Las misiones habían de pasar por ella, ser suyas, convertidas a su credo, pues sólo ella era la Iglesia de Jesucristo. La fotografía que aporto, da fe del momento en que bendice la primera piedra del Colegio Urbaniano de Propaganda Fide.

Aún estaban por llegar los tiempos del subsistit in (LG 8), del reconocimiento, en las otras Iglesias (protestantes, ortodoxas, anglicanas), de medios de salvación y, en consecuencia, de la práctica de una fraternidad compartida. Los años entre Edimburgo 1910 y el Vaticano II, en resumen, son, por parte de la Santa Sede, de recelo y escepticismo ante los nuevos aires ecuménicos.

Lo cual no va en menoscabo de poder admitir, ya entonces, un gradual progreso, si bien insuficiente, hacia el ecumenismo del concilio Vaticano II: todavía tendrían que soportar trabajos, sudor y lágrimas grandes teólogos y ecumenistas insignes de la Iglesia católica, precisamente por vivir, ya entonces, con aire profético esta santa gracia de la unidad de los cristianos.