«Entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios»

La tentación se le va a hacer a Jesús en el desierto más intensa, desaforada e hiriente: nada menos que abandonar el camino del Padre.

El quid de las tres tentaciones en el desierto no es otro que pretender utilizar a Dios para los propios intereses, la propia gloria y el propio éxito.

Sólo liberado de la esclavitud de la mentira y del pecado, el hombre, gracias a la obediencia de la fe, se abre a la verdad, encuentra el sentido pleno de su existencia y alcanza la paz, el amor y la alegría.

Sólo liberado de la esclavitud de la mentira y del pecado, el hombre, gracias a la obediencia de la fe, se abre a la verdad, encuentra el sentido pleno de su existencia y alcanza la paz, el amor y la alegría.

El desierto adonde Jesús se retira es, ante todo, región inhóspita y estéril, de silencio sobrecogedor, roto si acaso por las alimañas, y de pobreza absoluta. Sitio, por otra parte, arenoso, ante cuya infertilidad el ser humano se ve privado de los apoyos materiales y, quizás por eso mismo, emplazado también ante las preguntas fundamentales de la existencia. Impulsado por el Espíritu Santo, a Jesús, sin embargo, se le hará más fácil encontrar allí a Dios.

Es también aquel sitio un lugar de muerte, porque donde no hay agua tampoco puede haber vida. De su terrible soledad y duro sequedal, la tentación se le va a hacer a Jesús más intensa, desaforada e hiriente. Sufre allí Jesús, en efecto, la tentación de abandonar el camino del Padre y seguir, en cambio, otros senderos de más fácil y mundanal andadura (cf. Lc4, 1-13). Carga con nuestras tentaciones, lleva sobre sí nuestra miseria, vence al Maligno y, por la escondida senda del ejemplo misericordioso, nos abre el camino hacia Dios.

En su primer lote de insidias el diablo le propone que cambie unas piedras en panes para satisfacer el hambre (Mt 4,3). Jesús rebate al Tentador diciendo que el hombre vive también de pan, pero no sólo de pan: sin una respuesta al hambre de verdad, hambre de Dios, el hombre no se puede salvar (vv. 3-4). Nunca tan necesitados hambre y hombre: hambre de Dios del hombre de Dios.

La segunda propuesta diabólica es que se arroje desde el pináculo del Templo de Jerusalén al vacío y que Dios le salve por sus ángeles, o sea, que realice algo sensacional para poner a prueba al mismo Dios. La respuesta de Jesús aclara que Dios no es un objeto al que imponer condiciones: es el Señor de todo (vv. 9-12).

Llevado al pináculo del templo –como quien dice al pináculo de la fama-; «no reconocía el diablo en él a su Señor, matiza san Agustín, y le enseñaba el precipicio como a un hombre cualquiera. Ignorando la verdad de Cristo, le tentaba con lo mismo con que pensaba persuadir a los falsos cristianos» (Serm.313 E,4). Y Jesús replicó en seco: «También está escrito: “No tentarás al Señor tu Dios” » (Mt 4,7).

El diablo conduce a Jesús en la tercera tentación a lo alto de una montaña y le ofrece el dominio del mundo, pero Jesús, que tiene bien claro que no es el poder mundano lo que salva al mundo, sino el poder de la cruz –plantada en otra montaña muy distinta-, de la humildad, del amor (vv. 5-8), replica enérgico: «“Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, y sólo a él darás culto” » (Mt 4, 9-10).

El quid de las tres tentaciones no es otro que utilizar a Dios para los propios intereses, la propia gloria y el propio éxito. A veces, por ejemplo, pedimos a Dios en la oración de modo tal que, si no accede a nuestras peticiones, creemos que se despreocupa de nosotros y que la oración no ha servido para nada. Superar la tentación convirtiéndose uno al justo orden de prioridades es el camino que cada cristiano debe recorrer siempre de nuevo.

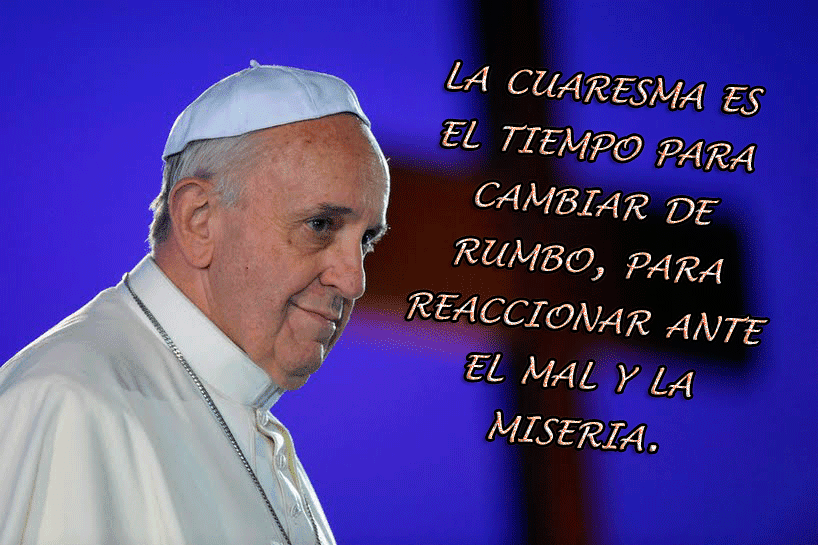

«Convertirse». Lo escucharemos muchas veces en la Cuaresma. Significa seguir a Jesús de modo que su Evangelio sea brújula y norte y paradigma y guía segura de la vida; supone admitir que Dios nos transforma y dejar de pensar en que somos nosotros los únicos constructores de nuestra existencia.

Todo lo cual exige tomar nuestras decisiones a la luz de la Palabra de Dios. Actualmente ya no se puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir en una sociedad que nos circunda y tiene raíces cristianas: también quien nace en una familia cristiana y es formado religiosamente debe, cada día, renovar la opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar, frente a las tentaciones que una cultura secularizada y posmoderna le propone continuamente, frente al juicio crítico de muchos contemporáneos. El cristianismo se ha vuelto en el mundo actual una diaria conquista de fe, un permanente esfuerzo de esperanza y una incesante entrega de caridad.

También los cristianos, pues, entran espiritualmente en el desierto cuaresmal para afrontar, llevados de la mano de su Señor, «el combate contra el espíritu del mal». El desierto es metáfora muy elocuente de la condición humana. Y es que el libro del Éxodo narra la experiencia del pueblo de Israel que, habiendo salido de Egipto, peregrinó por el desierto del Sinaí durante cuarenta años antes de llegar a la tierra prometida.

Los israelitas aguantaron durante aquel largo viaje del Éxodo, la turbadora insistencia del Tentador, empeñado en que perdieran la confianza en el Señor y se volviesen atrás. Al mismo tiempo, sin embargo, gracias a Moisés aprendieron a escuchar la voz de Dios invitando a la conversión. Deliciosa y fascinante historia ésta, llena de peripecias y sobresaltos, entregada y renuente, con acometidas diabólicas e intervenciones de oportuna e incesante Providencia.

Para realizar plenamente la vida en libertad, es preciso superar la prueba que la misma libertad implica, o sea la tentación. Sólo liberado de la esclavitud de la mentira y del pecado, el hombre, gracias a la obediencia de la fe, se abre a la verdad, encuentra el sentido pleno de su existencia y alcanza la paz, el amor y la alegría.

Mucho parecido guarda la Iglesia con este símil de los israelitas en pleno desierto. San Agustín dejó para los siglos una frase maestra, redonda, con aire de máxima en su inmortal Ciudad de Dios. El Concilio Vaticano II la hizo suya, en el número 8 de la constitución Lumen Gentium junto a otra implícita de san Pablo: «La Iglesia “va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios” (De civ. Dei 18, 51,2), anunciando la cruz del Señor hasta que venga (cf. 1 Co 11,26)». Admirable síntesis donde concurren las dos vertientes del Domingo de las tentaciones: el Tentador, tantas veces presente, insidioso y al acecho en las persecuciones del mundo; y Cristo, dulce y compasivo siempre, victorioso y lleno de misericordia, en los consuelos de Dios.