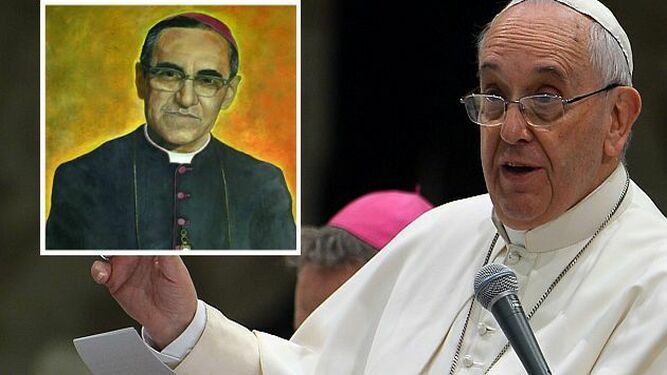

14 de octubre, 2 años de la canonización del obispo de los pobres Javier Sánchez: "En cada casa de campesino salvadoreño hay una foto de Romero"

"Es verdad que se trataba sólo del reconocimiento por parte de la “Iglesia oficial”, porque como también reconoció y escribió la misma noche de su asesinato, el otro santo de América, recientemente fallecido, Pedro Casaldáliga, “San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie podrá callar tu última homilía”"

"Por fin la Iglesia oficial iba a hacer justicia. Y lo hacía en un tiempo especial para la vida de nuestras comunidades, estando al frente de ella el papa Francisco, un papa especial, un papa que ha sido capaz de hacer de la Iglesia un lugar de acogida"

"Desde ella misma se le tachaba en ocasiones de lo que los ricos de El Salvador lo tacharon: de comunista y revolucionario"

"Desde ella misma se le tachaba en ocasiones de lo que los ricos de El Salvador lo tacharon: de comunista y revolucionario"

| Javier Sánchez

El 14 de octubre de 2018, nos reuníamos en Roma casi todo el pueblo de El Salvador, el pequeño país de Centroamérica, martirizado por la injusticia, y tierra de mártires, para asistir a la canonización de nuestro Santo de América: Monseñor Romero. Es verdad que se trataba sólo del reconocimiento por parte de la “Iglesia oficial”, porque como también reconoció y escribió la misma noche de su asesinato, el otro santo de América, recientemente fallecido, Pedro Casaldáliga, “San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie podrá callar tu última homilía”.

Y digo que nos reuníamos casi todo el pueblo salvadoreño en Roma, aquel día, porque ciertamente, en estos días, la Roma del papa Francisco, estaba “tomada por los salvadoreños y salvadoreñas”, que habían acudido, para que por fin se hiciera justicia, incluso en el seno de la propia Iglesia: reconocer a Oscar Romero como santo, como ejemplo de vida para los cristianos. Por fin, la Iglesia oficial de Roma, iba a proclamar santo a aquel hombre que fue asesinado mientras celebraba, no el rito de la Eucaristía, sino la presencia real de Jesús martirizado y resucitado, en aquella capilla del Hospitalito de San Salvador. Y lo digo con fuerza, por fin la Iglesia oficial iba a hacer justicia. Y lo hacía en un tiempo especial para la vida de nuestras comunidades, estando al frente de ella el papa Francisco, un papa especial, un papa que ha sido capaz de hacer de la Iglesia un lugar de acogida y misericordia para todos; un papa que ha hecho que la Iglesia sea, lo que rezamos en la Plegaria Eucarística: “Que tu Iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando”.

Cuando, con la plaza de San Pedro a reventar de gente, escuchamos el nombre de Oscar Romero proclamado santo, yo creo que algo dentro de nosotros vibró de manera especial: habían tenido que pasar nada menos que treinta y ocho años, para que por fin la Iglesia se diera cuenta de quién era este hombre, y de qué importante era su vida no solo para los salvadoreños, sino para todos aquellos cristianos y cristianas para los que es modelo de vida y de evangelio. Porque ciertamente, Monseñor fue martirizado, después de su asesinato, por la Iglesia oficial, porque desde ella misma se le tachaba en ocasiones de lo que los ricos de El Salvador lo tacharon: de comunista y revolucionario, cuando la única revolución que llevó a cabo fue la de la justicia y la de la fraternidad, al estilo de aquel maestro de Galilea, llamado Jesús, que también fue asesinado como él. Al maestro de Nazaret, la religión judía oficial del momento, con el Sanedrín a la cabeza, no solo lo ejecutó sino que fue incapaz después de reconocer su proyecto; a Monseñor Romero, fue también la Iglesia oficial la que después de muerto, siguió acusando de perverso. Tuvo que llegar un papa de fuera de Europa, de tierras lejanas, de la América de Monseñor, para que reconociera su papel en la vida de la Iglesia y en el seguimiento de Jesús de Nazaret.

“Morirá un obispo, pero la Iglesia que es el pueblo, vivirá para siempre”, había dicho San Romero. Y es lo que descubrimos todos en Roma ese catorce de octubre; descubrimos una Iglesia viva, comunitaria, fraterna, universal… una iglesia que miraba hacia adelante y que intentaba hacer presente la vida y el mensaje de Jesús de Nazaret. El obispo de los pobres, “Vos sos nuestra voz”, que le decía “su pobrerío”, a Monseñor Romero, estaba presente ahora nada menos que en la ciudad Santa, en la Roma de Francisco.

Y seguro que estaría diciendo que él no merecía tanto, seguro que estaría casi quitando su cuadro de la fachada vaticana. Pero el pueblo, que lo hizo santo la noche de su asesinato, por fin podía ahora venerarlo y alabarlo como se merecía. Porque es verdad que para poder ser canonizado, dicen que Romero hizo un milagro, pero todos los que sentimos su presencia entre nosotros sabemos que el gran milagro de Monseñor fue su vida, su vida entregada y derramada hasta la última gota de su sangre, por el pueblo pobre de El salvador, por “los crucificados y crucificadas salvadoreñas”, como diría su gran amigo Jon Sobrino.

El mismo Sobrino que tuve la suerte de ver rehabilitado por el papa Francisco, en la misa de acción de gracias, al día siguiente de la canonización. Fue un encuentro emocionante el que presenciamos, entre Francisco y Sobrino; cuando Jon saludó al papa, las palabras de Francisco fueron “gracias por tu testimonio”, con una sonrisa de oreja a oreja. Y los que estábamos a su lado pudimos disfrutar, porque era la rehabilitación definitiva del teólogo salvadoreño, que también estuvo a punto de ser masacrado, como sus compañeros jesuitas, en el recinto de la UCA salvadoreña. Y de nuevo, la Iglesia y el papa Francisco, volvían a hacer justicia: el teólogo perseguido en otro tiempo, en otro pontificado, por aquellos que se creían depositarios de la auténtica fe cristiana, era ahora reconocido como seguidor de Jesús, desde su entrega a favor de los pobres de El Salvador, desde su trabajo incansable y su teología encarnada en la realidad del pueblo crucificado.

La frase que reza en el altar de la capilla del Hospitalito de San Salvador, donde cayó asesinado Monseñor Romero, en aquel fatídico 24 de marzo de 1980 dice así: “En este altar Monseñor Romero ofrendó su vida a Dios por su pueblo”. Y es sin duda la frase que resume toda la vida de Monseñor: un apóstol de Dios para el pueblo. Tiene que ser para nosotros enseñanza de vida cristiana y de apuesta por el evangelio.

Frente a la Iglesia del poder y de las glorias, la Iglesia de los pobres, a la que sirvió Romero hasta el final de su vida. Una Iglesia que continua con vida en el país centroamericano, porque Monseñor sigue vivo allí. Y sigue vivo, no solo en los lugares santos y de peregrinación, como son su tumba o la capilla donde fue asesinado, sino especialmente entre su gente, entre las personas con las que convivió. Es emocionante ver que en cada casa de cada campesino se encuentra una foto del santo, es emocionantes escuchar a la gente del pueblo sobre Monseñor, “era un obispo de los de abajo”, nos decía, cuando tuvimos la suerte de ir allí, una anciana del pueblo de Arcatao, doña Eva, “y yo cuando venía por aquí siempre le cantaba y me daba mucha paz”. Esta mujer nos confesaba que había perdido en la guerra a su marido y a un hijo, y que todas las noches, en su pobre casa, veía las noticias de la televisión antes de acostarse, para después al irse a dormir, rezar por cada una de las personas que había visto necesitadas en las noticias “antes de dormir le pido al Padre por todas las personas que he visto necesitan de su ayuda y siempre le doy gracias a Monseñor por estar conmigo”. Y al escucharla y recordarla, se me caen las lágrimas de emoción y de agradecimiento. Doña Eva había entendido al Dios del evangelio, al Dios que Jesús nos enseñó, y había descubierto el rostro de ese mismo Dios, en el ser y actuar de nuestro Monseñor Romero.

A este pueblo especial de El Salvador, es al que Monseñor se dirigía, y arrancó de él también esa hermosa frase, “con este pueblo no cuesta ser buen pastor”. El pueblo salvadoreño captó desde el comienzo que este hombre, Oscar Romero, era diferente a todos los pastores del momento, que su ser obispo, no era al estilo tradicional. Los obispos nos tienen acostumbrados al boato, al poder, a la gloria, pero “este obispo de los de abajo”, fue capaz de encarnarse en el pueblo crucificado y aprendió de él y de sus propios pastores, a hacer presente a Jesús en medio de ellos. Y digo que lo aprendió de sus propios pastores, porque Romero se convirtió a partir de los pobres, y del asesinato de otro buen pastor, el padre jesuita Rutilio Grande, a quien también asesinaron el 12 de marzo de 1977.

Ante la tumba de su amigo y hermano Rutilio, el obispo Romero reconoce que si a él lo mataron por hacer lo que hacía es que lo que hacía merecía la pena, que su vida era como la de Jesús. A Romero no le convirtieron los tratados de teología, sino la vida entregada de un pobre cura de pueblo que fue capaz de cargar sobre sí mismo con la pobreza y la injusticia de ese mismo pueblo, y por el dio también la vida. Ojalá que pronto podamos también asistir a la canonización de San Rutilio, porque la vida de Rutilio, como la de Romero, como la de Casaldáliga, y como la de tantos y tantos campesinos martirizados en América Latina, es cuerpo entregado y sangre derramada como la de Jesús de Nazaret.

Después de cuarenta años de su martirio y a los dos años de su canonización oficial, nos queda solo agradecer a Dios su vida, y pedir que sea siempre maestro de vida para nuestra Iglesia. En palabras del mártir Ignacio Ellacuría, “Con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador”, ojalá que dejemos también que el Santo pase por nuestras comunidades cristianas para que las evangelice, para que nos haga también a nosotros descubrir el auténtico sentido del evangelio, que descubramos con su vida que solo se puede seguir a Jesús y ser fiel a El, si somos capaces de vivir como El. Ojalá que nuestra Iglesia sea siempre la Iglesia donde todos puedan estar, donde todos puedan expresarse, que no sea la finca de nada ni de nadie, sino que sea una “casa común”, donde todos, pero especialmente los más pobres puedan vivir y ser reconocidos con dignidad. Delante del santo, ponemos hoy también al todavía sufrido pueblo salvadoreño, que nunca pierda la esperanza, que siga luchando desde la fraternidad como luchó su obispo, y que siga sintiendo lo que él mismo decía: “resucitaré en el pueblo salvadoreño”.

Etiquetas