Locos y locuras en El Quijote

"Loco soy, loco he de ser… y si fuere al contrario, seré loco de veras": lo afirma don Quijote al emprender la penitencia en Sierra Morena, inspirado al mismo tiempo por el modelo literario de Roldán en la Peña Pobre y el «real» de Cardenio en la misma sierra donde se encuentra. Automáticamente el lector recuerda la réplica de don Quijote a su vecino Pedro Alonso, cuando lo encontró tendido en el camino de su primera vuelta a su aldea: «—Yo sé quién soy —respondió don Quijote—, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías.», I.5.13.

Cervantes debió de sentir un deseo incontenible de crear un personaje que fuera capaz de mostrar, a los locos que somos todos los humanos, la manera de hacernos si no más sabios al menos menos locos. Para ello concibió un loco entreverado, lleno de lúcidos intervalos (Huarte lo hubiera llamado atreguado, porque de vez en cuando este loco está en tregua con su enemiga la locura), cuya lucidez, al ser progresiva, llegaría a ser más fuerte que su propia locura y le llevaría a la cordura. La demencia del personaje don Quijote «le sirve al autor de salvoconducto para expresarse con una libertad que, de otro modo, le habría estado vedada. Pero esto, aunque importante, es lo de menos. Gracias a la enajenación del héroe, Cervantes pudo convertir la sátira en crítica irónica. (Gaos)

-oOo-

loc-: loca: 2; lo- por locas: 1; loco: 111 [volverse loco: 4]; locos: 12; locura: 79 [género de locura: 5; locura de don Quijote: 9]; locuras: 35

loco (doc. ±1140, ◊ de un tema *laucu, que puede venir del ár. láuqa 'tonto, loco') adj. y s.m. y f. «El hombre que ha perdido su juycio…».

• Covarrubias opone el loco atreguado al loco perenal: «Loco atreguado, el que tiene dilucidos intervalos, haziendo treguas con él la locura.», Cov. 770.b.12. «PERENAL. Lo que es perpetuo, del latino perennis… Loco perenal, el que en ningún tiempo buelve en su juyzio, como haze el atreguado.», Cov. 863.a.23.

• Refrán: «Kada loko kon su tema, i kada llaga kon su postema.», Corr. 377.a. El tema de la locura de don Quijote eran sus caballerías.

• En los LC el caballero es valiente hasta la locura. Tal es el caso de don Galaor: «—¿Cómo sois tan loco?—dixeron los cavalleros—; ¿estáis en nuestro poder y amenazádesle? Pues agora compraréis vuestra locura.», AdG, p. 495.

|| a tontas y a lo- por a tontas y a locas: loc.adv. 'sin orden ni concierto': ® tontas

|| debe de ser un loco… No debe nada a nadie: Sancho aprovecha el doble sentido del verbo deber, para replicarle al lacayo Tosilos que don Quijote no debe nada a nadie, pues la locura, con la que a veces paga, es únicamente suya: «—Sin duda este tu amo, Sancho amigo, debe de ser un loco. —¿Cómo debe?—respondió Sancho—. No debe nada a nadie: que todo lo paga, y más, cuando la moneda es locura.», II.66.34-35.

|| Cervantes "el loco": ® Cervantes

|| cuento… de loco y de perro: (dos cuentos de loco y de perro). El de Sevilla los infla con un cañuto, II.Pról.4., mientras que el de Córdoba los espanchurra: «Había en Córdoba otro loco, que tenía por costumbre de traer encima de la cabeza un pedazo de losa de mármol o un canto no muy liviano, y en topando algún perro descuidado, se le ponía junto, y a plomo dejaba caer sobre él el peso.». II.Pról.7.

• Este cuento hace pensar en el del loco de Alcalá de Henares del Guzmán de Alfarache, orientado hacia el tema de la venganza: «Habíale un perro desgarrado una pierna y, aunque vino a estar sano della, no lo quedó en el corazón. Estaba de mal ánimo contra el perro y, viéndolo acaso un día muy extendido a la larga por delante de su puerta, durmiendo a el sol, fuese allí junto a la obra de Santa María y, cogiendo a brazos un canto cuan grande lo pudo alzar del suelo, se fue bonico a él sin que lo sintiese y dejóselo caer a plomo sobre la cabeza. Pues, como se sintiese de aquella manera el pobre perro, con las bascas de la muerte daba muchos aullidos y saltos en el aire, y viéndolo así, le decía: «Hermano, hermano, quien enemigos tiene no duerma.», MA, Guzmán, p. 141.

|| En la casa de los locos de Sevilla: Así comienza el barbero su cuento, II.1.25.

• El nombre oficial de este manicomio sevillano era: Hospital de los Inocentes. «El cuento es popular, aunque en la mayoría de variantes el loco, en lugar de con los dioses mitológicos, se identifica con Dios, con el Papa o con el arcángel Gabriel.», Rico, 632.

• Sobre cuentos de locos: Rgz Marín, Apéndice 23.

|| el loco [de Sierra Morena]: El narrador se refiere a Sancho Panza, que explicando al cura y al barbero su descubrimiento de un loco en la sierra por don Quijote y por él mismo, cuenta el hecho a su manera: «el cual les fue contando lo que les aconteció con el loco que hallaron en la sierra, encubriendo, empero, el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía; que maguer que tonto, era un poco codicioso el mancebo.», I.27.4.

• Don Quijote toma la decisión firme de buscar al loco de Sierra Morena, a pesar de la resistencia de Sancho, que no desea restituir el oro que ha encontrado en la maleta. Descubrimiento en un arroyo de una mula ensillada y enfrenada «caída, muerta y medio comida de perros y picada de grajos», I.23.45.

• Encuentro con un Cabrero, que apuesta a que Don Quijote está mirando la mula de alquiler que está muerta. Durante la discusión con el Cabrero, el loco, que el autor nos invita a llamar "el Roto de la mala Figura" (como más tarde a Don Quijote "el de la triste Figura"), llega adonde está don Quijote. Don Quijote, «apeándose de Rocinante, con gentil continente y donaire le fue a abrazar, y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido», I.23.54.

• Invitado por Don Quijote, el loco, que declara llamarse Cardenio, explica sus desventuras. Como, a pesar de su advertencia, Don Quijote interrumpe su relato, Cardenio toma un gran guijarro y le da con él un golpe tan grande en el pecho, que lo hace caer de espaldas, I.24.17.

• Cardenio desaparece del relato, para sólo reaparecer en el c. 27, en el lugar donde están el Cura y el Barbero esperando a Sancho Panza, que ha ido a intentar sacar a Don Quijote de su soledad de Sierra Morena. Como el Cura y el Barbero le ruegan que cuente la causa de su daño, Cardenio explica sus desventuras con Luscinda, causadas por la mala fe de su falso amigo Don Fernando. La entrada en escena de Dorotea, amor olvidado por Don Fernando, coincide con el momento en que el Cura intenta consolar a Cardenio, I.28. Se toma nota de las reacciones de Cardenio durante la historia de Dorotea. Al final del relato de Dorotea, aparece claramente que ambos están ligados por una historia común como víctimas de Don Fernando, ella como esposa engañada y él como amigo traicionado.

|| loco bizarro: ® bizarro

|| Loco soy, loco he de ser… y si fuere al contrario, seré loco de veras: lo afirma don Quijote al emprender la penitencia en Sierra Morena, inspirado al mismo tiempo por el modelo literario de Roldán en la Peña Pobre y el «real» de Cardenio en la misma sierra donde se encuentra. Automáticamente el lector recuerda la réplica de don Quijote a su vecino Pedro Alonso, cuando lo encontró tendido en el camino de su primera vuelta a su aldea: «—Yo sé quién soy —respondió don Quijote—, y sé que puedo ser no sólo los que he dicho, sino todos los doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías.», I.5.13.

Con la actitud de don Quijote, decidido a ser loco de veras si su locura fingida no surte efecto, se prepara el encuentro entre un loco de celos haciendo el papel de loco de veras (® Cardenio) con una doncella burlada (® Dorotea) haciendo el papel de doncella menesterosa: «Loco soy, loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea, y si fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse ha mi sandez y mi penitencia; y si fuere al contrario, seré loco de veras, y, siéndolo, no sentiré nada.», I.25.19.

|| más loco y tonto que su amo: Para la Duquesa, si Don Quijote es loco, menguado y mentecato, Sancho Panza, que lo sabe, y con todo le sirve, le sigue, y espera el cumplimiento de sus promesas, debe de ser más loco y tonto que su amo. Pero si esto es así, mal cosa será que ella, como Duquesa, le confíe ínsulas que gobierne, «porque el que no sabe gobernarse a sí, ¿cómo sabrá gobernar a otros?», II.33.6.

|| más locos fueran que no él los cuadrilleros: 'más locos fueran los cuadrilleros que él', con negación redundante en frase comparativa, todavía en uso hoy, por su valor ponderativo. • Los cuadrilleros han intentado detener a don Quijote: «tanto les supo el cura decir, y tantas locuras supo don Quijote hacer, que más locos fueran que no él los cuadrilleros si no conocieran la falta de don Quijote», I.46.3.

|| tan locos los burladores como los burlados: todos locos, aunque cada uno con su grado de locura: ««No todos son lokos de arte maior.» Esto se rreplika al ke llaman loko; i rresponde ke todos tenemos nuestra lokura, komo lo dize el rrefrán: «Todos somos lokos los unos de los otros», dando a entender ke él es loko de marka i arte maior, los otros, de poko prezio.», Corr. 260.a. • «Y dice más Cide Hamete: que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados», II.70.12.

|| un cuerdo loco: «La raíz literaria e ideológica de este comportamiento de "entreverado loco", unido al de tonto discreto que es Sancho, ha querido encontrarse en Erasmo.», Rico, 768. «En todo este tiempo no había hablado palabra don Diego de Miranda, todo atento a mirar y a notar los hechos y palabras de don Quijote, pareciéndole que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo.», II.17.61. ® entreverado

|| volverse loco por una…: ® una

|| vuelto… de loco a cuerdo: Enfermedad y muerte de don Quijote:«una de las señales por donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco a cuerdo», II.74.13.

• «La conjetura se fundaba en la opinión común de que los locos suelen recobrar el juicio para morirse», Clem. 1922.a. • Este final de don Quijote era imposible de concebir en la obra apócrifa de Avellaneda, ya que para él la locura de don Quijote no era atreguada sino perenal. Así lo afirman don Carlos y don Álvaro Tarfe a quien ha de ayudarles para llevar a don Quijote a la casa del Nuncio de Toledo (casa de locos): «no la había dejado menos perenal la vana y ordinaria letura de los libros de fabulosas caballerías», DQA, 32.7. ® dar su espíritu; ® muerte: hacerla

locura (doc. 1140, de loco ) f. 'perturbación o privación de la razón'. Refrán: «El mal ke no tiene kura, es lokura; o es la lokura.», Corr. 114.a.

• «La locura es episodio frecuente en la materia de Bretaña, muy de acuerdo con el carácter de una literatura dominada por el vuelo de la imaginación hasta un grado enfermizo. Sus héroes enloquecen debido a falta de alimentación, maleficios, muertes de amigos y, sobre todo, por desgracias de amor y devastadoras crisis de celos.

Ariosto recoge múltiples ecos de aquella frondosa tradición, pero en especial se ciñe muy de cerca al esquema de la desesperada congoja de Tristán en la selva de Morrois, según la tardía versión en prosa de que también deriva la aventura de Amadís en la Peña Pobre. En el exacerbamiento de su misantropía, Tristán llega allí a enloquecer del todo y a depender para su sustento del pan que los pastores le proporcionan a cambio de golpes e indignas humillaciones…

Para el novelista que domina su oficio el tema de la locura de amor implica el compromiso de crear el único personaje capaz de sobrellevarla sin inclinarse del lado de lo risible o de lo tremebundo (aún más risible todavía). Cervantes se aplica entonces con cariño a la tarea de dotar a Cardenio de sólida estructura de carácter, capaz de dar razón de todos sus actos y de resistir por sí misma (sin referencia a fuentes literarias que no dejan de ser eficaces) cualquier clase de inquisición y análisis. Y eso nunca supo hacerlo Ariosto, porque era un poeta y un hombre del Renacimiento, mientras que Cervantes era un novelista y un hombre moderno.», FMV, p. 46-47 & 51.

|| locura de don Quijote: He aquí, por orden alfabético, los síntomas más importantes de esta locura:

Alt) Alteraciones del sueño.

Atr) Atractivo y rechazo de los castillos (delirio de grandeza vs rechazo de la ociosidad).

Aus) Ausencia de miedo.

Ex) Exaltación del «yo».

Ima) Imaginación deformadora de la verdad.

Imi) Imitación de los Caballeros Andantes.

Ira) Ira, con enojos de palabrotas y amenazas.

Mon) Monomanía de la Caballería Andante.

Obs) Obsesión por la opinión ajena y por la fama.

Prov) Provocador de ira recíproca.

Secr) Manía de secreto.

Sup) Superación de los Caballeros Andantes.

Tem) Temeridad: exceso de valentía.

Ven) Apetito de venganza.

Ver) Vergüenza excesiva.

|| Locura erasmiana vs cervantina: «En la paradoja erasmiana stultitia y sapientia alternan dialécticamente como en un tablero de ajedrez, donde cabe discutir hasta la desesperación si el color de fondo es blanco o negro. Cuando se llega al mundo de los hombres y mujeres que pasan por la calle locura y cordura se hallan veteadas, en cambio, de un modo inextricable… [Don Quijote es «un loco entreverado de cuerdo» y el caballero del Verde Gabán «un cuerdo entreverado de loco».]

La paradoja de la locura erasmiana queda, pues, neutralizada precisamente al aceptársela en un plano distinto de aquel en que fue concebida: sí, todos locos, pero no como una tesis abstracta, sino a modo de una realidad empírica (Huarte) que de hecho anula ambas categorías de locura y cordura. Porque decir todos locos en cuanto verdad de experiencia es más que nunca igual que decir todos cuerdos, todos humana y estéticamente válidos. Se está llamando la atención no ya sobre la frágil relatividad de uno y otro concepto, sino sobre su contraste con la maciza solidez del hecho vital, bien sea del loco o del sabio.

En adelante no hay ya más tarea viable que la de estudiar las infinitas variedades de locura con que está amasado cada ser humano. El camino del novelista se halla abierto de par en par… para el arte nuevo del novelista ¿qué más dará la locura cuerda que la cordura loca? No hay sino entregarse al goce (sin perder la cabeza, como última paradoja) del fantástico espectáculo que se ofrece en el gran manicomio del mundo, en el que improvisan locos capaces de enfrentarse con un león o locos capaces de salir por ahí vestidos de verde.», FMV, p. 217 & 219 & 227.

• Poco tiempo antes de escribir el Quijote, Cervantes leyó sin duda las páginas que el doctor Huarte de San Juan había consagrado en su "Examen de ingenios" de 1574 a recordar la entrevista de Hipócrates con Demócrito, cuando los abderitas quisieron saber si la risa continua de su filósofo se debía a enfermedad. El doctor recuerda que Demócrito «procedió muy a {la} larga contando los varios apetitos de los hombres y las locuras que hacen y dicen por razón de estar todos enfermos. Y concluyendo, le dijo que este mundo no era más que una casa de locos, cuya vida era una comedia graciosa representada para hacer reír a los hombres; y que ésta era la causa de que se reía tanto. Lo cual oído por Hipócrates, dijo públicamente a los abderitas: Non insanit Democritus, sed super omnia sapit et nos sapientiores efficit.», HdeSJ, p. 175-176.

• Cervantes debió de sentir un deseo incontenible de crear un personaje que fuera capaz de mostrar, a los locos que somos todos los humanos, la manera de hacernos si no más sabios al menos menos locos. Para ello concibió un loco entreverado, lleno de lúcidos intervalos (Huarte lo hubiera llamado atreguado, porque de vez en cuando este loco está en tregua con su enemiga la locura), cuya lucidez, al ser progresiva, llegaría a ser más fuerte que su propia locura y le llevaría a la cordura. La demencia del personaje don Quijote «le sirve al autor de salvoconducto para expresarse con una libertad que, de otro modo, le habría estado vedada. Pero esto, aunque importante, es lo de menos. Gracias a la enajenación del héroe, Cervantes pudo convertir la sátira en crítica irónica. La reductio ad absurdum consistente en aleccionar humorísticamente por medio de un loco hizo innecesaria toda moralización por parte del autor.», Gaos, Q., p. 162.

• «Es indudable que Cervantes se sirvió de la demencia de su personaje para hacer una crítica del racionalismo, para señalar sus errores y limitaciones. Porque don Quijote es, a su modo, un rígido racionalista, y su locura es de tipo lógico y discursivo. Don Quijote, en efecto, razona admirablemente, y no sólo al margen de sus caballerías, sino también sobre ellas. Tanto es así, que parece confirmar la opinión de Chesterton, según el cual, loco no es quien ha perdido la razón, sino quien se ha quedado sólo con ella.», ibíd. p. 176.

• Se puede decir con Avalle Arce que si el mundo de don Quijote-loco está gobernado por la lógica del absurdo, el mundo de los cuerdos que le rodean, el nuestro, está gobernado por el absurdo de la lógica.

• Cervantes como Erasmo comprendió perfectamente que la verdad sólo es tolerable por los humanos, habituados a negociar con la mentira, si sale de la boca de quienes están considerados como personas incapaces de decirla: el loco, el niño, la mujer.

Puesto que la mayor parte de los negocios entre humanos se hacen tomando la mentira como moneda, sólo quien se sale del negocio sin negociar, como un loco dispuesto a perder, se sale de la mentira. Por eso, al querer transmitir a la sociedad de su tiempo y a las sociedades humanas en general verdades capitales, Cervantes construyó un personaje loco, Don Quijote, cuya voz se alza monolítica en un campo plagado de mentiras, como la voz de quien no entiende de negocios.

La construcción del héroe loco y la justificación por él de su demente empresa, que se va haciendo cada vez más envolvente y profunda a medida que el libro avanza, hasta convertirse en justificación de la verdad de su propio autor y en superación de su propia verdad mediante una verdad más profunda, posee una fuerza creadora tal, que implica al lector, hasta transformarlo en crítico y autocrítico de las aventuras de su propia vida. Recordemos que una obra del pasado conserva su vitalidad en el presente en cuanto sigue siendo actual desde el punto de vista de la experiencia humana.

A la imagen del héroe creado por Cervantes, el lector del Quijote irá en la defensa quijotesca de la verdad contra toda mentira, más allá de las intenciones declaradas por el autor, introduciéndose crítica y autocríticamente en el campo de sus propias fantasías, que, por supuesto, no se limitan a los libros de caballerías.

El personaje Don Quijote ha alcanzado tal condición de mito entre nosotros, porque su verdad se encarna o actúa más allá de las necesidades y del comportamiento humano, de sus normas y de sus creencias. Al convertirse en figura mítica, el loco creado por Cervantes ha roto el cordón umbilical que le unía a su creador y ha adquirido una vida independiente en cada uno de nosotros, como principio de acción. La genialidad de Cervantes ha consistido en situar la acción de Don Quijote no sólo donde lo pretendió, sino también mucho más allá de sus propias intenciones primeras, en los campos abiertos de la experiencia de cada uno de sus lectores.

|| locura vs cordura: experiencia de la realidad española post-heroica: La Armada Invencible es vencida por los elementos en 1588. Cabe considerar este hecho como el último de la época heroica de España.

• ¿Qué virtudes ha tenido la experiencia de la realidad española post-heroica en la creación del Q. por Miguel de Cervantes Saavedra?

«Sus experiencias como funcionario del gobierno en Andalucía le habían demostrado que sus años de soldado y cautivo—durante los cuales su conducta, en medio de los peligros y de las privaciones, podría considerarse incluso heroica—habían desaparecido para siempre. Tales experiencias le sirvieron para volverle a la realidad, le proporcionaron claridad de visión y estimularon su pluma, la cual, ni cruel ni desalmada y muy raramente burlona, permanecerá constante e inflexible, transformando sus obras en algo valioso para la posteridad.

Esa claridad y esos estímulos irán tomando cuerpo y se mantendrán a través de una irónica ridiculización de cuanto de absurdo y perverso puede haber en el hombre, aunque esta ridiculización nunca se verá libre de una profunda compasión hacia las locuras humanas. Así es su sentido del humor, a veces burlón, otras desgarrador, pero nunca sardónico; un humor que salva a la perspectiva artística de los peligros del pesimismo y, suponemos, a su propia vida de la desesperación.

Cervantes fue uno de esos escasos seres humanos que, en lugar de empobrecerse espiritualmente por los fracasos y las desgracias, se nutren de ellos. Aunque a veces se sienta comprensiblemente entristecido, nunca se convertirá en un amargado…

El desencanto literario de Cervantes nunca es cruel y casi siempre está lleno de buen humor; si bien es cierto que podemos ver el conjunto de su obra como una exposición de la locura humana, no lo es menos que de ella también se desprende una afirmación de los verdaderos valores y de la conducta sensata, del mismo modo que, en Don Quijote, la parodia de los libros de caballería se apoya sobre la opinión de Cervantes acerca de cómo debería ser la literatura: responsable, congruente y veraz… Pero es preciso mantener un especial equilibrio entre desilusión y optimismo para crear el personaje de un hombre que intenta imponer sus ideales librescos sobre una realidad que le es hostil, y cuyo proceso—porque tal es la naturaleza inexorable del mundo real—llega a ser cómico y penoso al mismo tiempo; la vida miserable de un encarcelado inocente quizá pudo ayudar a establecer este delicado equilibrio…

• Cervantes, con los ojos bien abiertos a causa de las desgracias y fracasos que había sufrido a lo largo de su vida, no iba a tardar en sacar las consecuencias de todo ello: porque tanto la corrupción como la desilusión estaban allí, evidentes para todo aquél que quisiera verlas. Bajo el reinado de Felipe III se rompió la coraza impuesta por Felipe II, se desvaneció la confianza que existía en el destino de España, y los castellanos, aferrados a su único cabo de salvación—su ilusión de superioridad—, se dedicaron a acumular lo que podían mientras la suerte todavía les acompañara.», M.Mc., Cervantes, c. 6, p. 120 § 2; 121 § 3; 123 § 2 y 127 § 1.

• «Está claro que Don Quijote debió de ser, en gran medida, una destilación de las experiencias vitales de Cervantes y no meramente un compendio de ingeniosas agudezas, añoranzas e instrucciones. No podemos ignorar el final de la novela (don Quijote recupera la cordura) ni sus propósitos, precisamente porque parecen demasiado prosaicos para nosotros.

Si Cervantes puede ser identificado con algún personaje de su novela, debe serlo con Alonso Quijano el Bueno, don Quijote ya recuperado, emergiendo del fracaso que ha sufrido al querer imponer su distorsionada visión del mundo, como un hombre más cuerdo, un hombre que ha aprendido a través de amargas experiencias cómo vivir en el mundo real y cómo sacar de él el mejor partido.», ibídem, p. 152 § 2.

• «Indudablemente, pocas veces vida y obra, biografía y literatura caminan tan unidas y a la par, se deben tanto la una a la otra.

Bástenos decir que Cervantes conoció ya en su juventud Italia, que luchó y fue herido en Lepanto, cautivo algunos años luego del turco en Argel, que viajó a Lisboa en aquel tiempo en que Felipe II hubo ganado su nuevo reino, sufrió de cerca el aprovisionamiento de la armada contra Inglaterra, también la cárcel, intentó como los más desesperados la aventura americana sin obtener permiso para embarcar, y recorrió España una y mil veces buscando fortuna, ya no de soldado y sí de hombre de negocios, humilde cobrador y recaudador de su majestad, recadero de otros y no de sus asuntos. », M.L., Cervantes, c. 1, p. 22 § 2-3.

|| procurar la cura de su locura: Este juego de palabras, que aparece en I.46.30, resume muy bien el propósito del cura y el barbero al intentar repatriar a don Quijote por los medios a su alcance.

|| pudiendo más su locura que otra razón alguna: Mientras que para los otros es locura opuesta a la razón, para don Quijote su vocación caballeresca es razón y por eso, a la hora de decidir, esta loca razón puede más que otra razón cualquiera: «Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas, pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase», I.2.1.

|| rueda de tu locura: ® rueda

|| sacar[le] la locura de los cascos: 'sacarle la locura de la cabeza'.

• Teresa Panza se refiere a las intenciones de Sansón a propósito de don Quijote en su carta a SP: «no faltaron dos dedos para volverme loca de contento. Mira, hermano: cuando yo llegué a oír que eres gobernador, me pensé allí caer muerta de puro gozo… creía y pensaba que era todo sueño lo que veía y lo que tocaba; porque ¿quién podía pensar que un pastor de cabras había de venir a ser gobernador de ínsulas?… El Cura, el Barbero, el Bachiller y aun el Sacristán, no pueden creer que eres gobernador, y dicen que todo es embeleco o cosas de encantamento, como son todas las de Don Quijote tu amo, y dice Sansón que ha de ir a buscarte y sacarte el gobierno de la cabeza y a Don Quijote la locura de los cascos », II.52 § 25-26. ® Locura erasmiana vs cervantina

-oOo-

Fuentes:

Salvador García Bardón: Diccionario enciclopédico de El Quijote, 2005. y El Quijote para citarlo, Skinet, 2005.

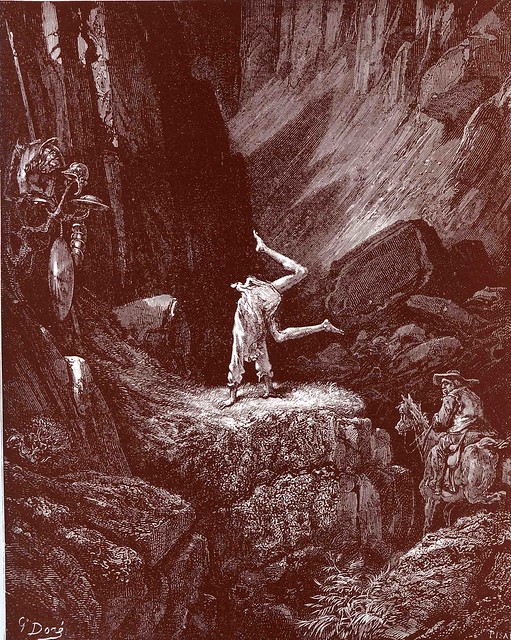

Imagen:

Texto ilustrado por Gustave Doré: Las finezas que de enamorado hizo don Quijote en Sierra Morena.

"desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto"

El Q. I.25.76.

Contexto:

Capítulo vigésimo quinto.—Que trata de las estrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros.

74. —Digo, señor, que vuestra merced ha dicho muy bien: que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced.

75. —¿No te lo decía yo?—dijo don Quijote—. Espérate. Sancho, que en un credo las haré.

76. Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y en pañales, y luego, sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante, y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco.

El Q. I.25.74-76.

Comentario de la edición ilustrada francesa:

[Tome I. Première partie. Pl. en reg. p. 254 : La pénitence acrobatique de Don Quichotte dans la Sierra-Moréna, "découvrant de telles choses que, pour ne les pas voir davantage,] Sancho tourna bride, et se tint pour satisfait ["de pouvoir jurer que son maître demeurait fou.