Camino, Verdad y Vida

Espléndida meditación, esta del V domingo de Pascua Ciclo-A, cuya primera lectura versa precisamente sobre la Iglesia de Jerusalén y la institución de los Siete (Hch 6,1-7), inducida por «multiplicarse los discípulos» (v.1a). «Los discípulos» es una nueva manera, propia de los Hechos, de referirse a los cristianos, equiparados así al pequeño grupo de fieles adheridos a Jesús, y al que los evangelios designan con este nombre.

Afirma san Lucas que, debido a tal novedad, «hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana» (v.1b). Los «helenistas» eran judíos de fuera de Palestina que, habiendo recibido alguna cultura griega, disponían en Jerusalén de sinagogas particulares, donde se leía la Biblia en griego. Los «hebreos», en cambio, judíos autóctonos, hablaban el arameo, pero en sus sinagogas leían la Biblia en hebreo. Esta división llegó al interior de la Iglesia primitiva. La apertura a las misiones partirá, por cierto, del grupo helenista.

Refiere además san Lucas con su habitual pericia el sugerente episodio de la institución de los diáconos. Su mensaje nos lleva de la mano a reflexionar sobre la Comunidad de Jerusalén y su organización, para que no todo se vaya en suspiros, pues la Iglesia tiene también su estructura terrena y modus operandi relativo, en este caso de hoy por ejemplo, al ministerio. Aparecen así hermanados los ministerios y carismas.

Los nombres de los elegidos resultan sugeridores: Esteban, «hombre lleno de fe y de Espíritu Santo» (v.5), Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, «prosélito de Antioquía» (v.5b). Los apóstoles se reservaron en las reuniones litúrgicas de la comunidad la doble función de dirigir las oraciones y desarrollar la catequesis. A pesar de que tradicionalmente se conoce esta iniciativa como institución de los diáconos, san Lucas no les da el nombre de «diáconos», aunque sí repite la palabra «servicio» (= diaconía). Por otra parte, todos llevan nombre griego, y el último es un prosélito. Con ello, en fin, el grupo de los cristianos helenistas recibe una organización aparte del grupo hebreo.

Merece la pena recordar esto en un momento en que tanto se habla del diaconado permanente, incluso de la diaconía en las mujeres. La conclusión es que estamos ante una iniciativa apostólica que, lejos de verse como exigencia de pragmatismo eclesial, ha de ser considerada como inspiración profética venida directamente del Espíritu Santo. Ahora bien, dado que estamos en la Iglesia del Pneuma, o sea en la que después de la Ascensión se abre camino con Pentecostés, oportuno vendrá decir que el mismo Consolador sigue asistiendo a la Iglesia en el siglo XXI como entonces, y sería temerario suponer que aquel empuje neumático haya venido tan a menos que ya ni exista.

En apoyo de la primera lectura va la segunda (1 P 2, 4-9), donde san Pedro afronta el nuevo sacerdocio de la Iglesia pueblo de Dios, pueblo elegido, para subrayar su relación con Dios y su responsabilidad en el mundo. El concilio Vaticano II trata este asunto en la Constitución sobre la Iglesia, poniendo de relieve la doble faceta de la misma: visible e invisible (LG, 9-17). Nosotros, piedras vivas del edificio, somos «linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz» (1 P 2, 9). Y Jesucristo, «la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo» (v.7s).

El Evangelio de san Juan (Jn 14, 1-12) apunta a la Iglesia invisible de los elegidos y al primer anuncio de la Ascensión: Cristo dice que se va para que donde Él está, estemos también nosotros: anuncio de una futura y sempiterna congregación entre el Maestro y sus discípulos. Jesús, pues, no abandona sino que permanece siempre con los suyos. San León Magno expuso esta hermosa idea de la eclesiología con la célebre fórmula Christus praesens in Ecclesia (Cristo presente en su Iglesia), por él diseñada y predicada.

Como el anuncio de la partida turba a los Apóstoles, se justifica que Jesús quiera afianzarlos en la fe, idea directriz del capítulo 14 de san Juan. « ¿No crees –dice Jesús a Felipe-- que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?» (Jn 14, 10). Sólo la fe, por tanto, descubre la presencia del Hijo en el Padre y del Padre en el Hijo. Se equivoca entonces Felipe pidiendo una fulgurante manifestación del Padre.

Tres tipos de Iglesia, en suma, salen de esta catequesis dominical de hoy: la apostólica de Jerusalén o ministerial; la jerárquica y carismática; y la de los bienaventurados, a la que alude el anuncio de la Ascensión. Que el discurso de Jesús en este momento les viene ancho a los Apóstoles se desprende no sólo del diálogo entre Felipe y Jesús, sino del que poco antes ha provocado Tomás terciando lógico: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» (Jn 14,5). Y es entonces cuando Jesús nos da una de las más bellas definiciones de sí mismo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6).

Comenta con su habitual agudeza teológica san Agustín: «Ya hemos visto que ellos sabían el camino, porque conocían a Aquel que es el camino; es el camino por donde se va; pero ¿es también el camino y el lugar adonde se va? Dijo que sabían ambas cosas, el camino y el lugar adonde se va. Era necesario decirles: Yo soy el camino, para demostrarles que sabían lo que creían ignorar, porque le conocían a Él; pero ¿qué necesidad tenía de decir: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6), cuando, conocido el camino por donde se iba, quedaba por saber adónde iba, sino, porque iba a la verdad, iba a la vida? Iba, pues, a Él mismo por sí mismo. Y nosotros, ¿adónde vamos sino a Él mismo, y por dónde vamos sino por Él mismo? Luego Él va a Él mismo por sí mismo, y nosotros a Él por Él mismo; mejor, al Padre Él y nosotros. Porque de Él mismo dice en otro lugar: Voy al Padre; y en el mismo pasaje, refiriéndose a nosotros, dice: Nadie viene al Padre, sino por mí» (In Io. 69, 2).

Pide, pues, Jesús a sus Apóstoles que tengan fe en Él, porque Él es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6). Cristo es el camino que conduce al Padre, la verdad que da sentido a la existencia humana, y la fuente de esa vida que es alegría eterna con todos los Santos en el Reino de los cielos. Acojamos estas palabras del Señor. Renovemos nuestra fe en Él. Pongamos nuestra esperanza en sus promesas. La fe en Jesús conlleva seguirlo cada día, en las sencillas acciones que componen nuestra jornada.

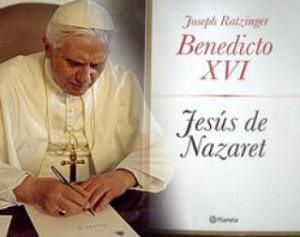

«Es propio del misterio de Dios –puntualiza Benedicto XVI-- actuar de manera discreta. Sólo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas de renombre en la historia. Padece y muere y, como Resucitado, quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos, a los que se manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a las puertas de nuestro corazón y, si le abrimos, nos hace lentamente capaces de “ver”» (Jesús de Nazaret II, Madrid 2011, p.321). San Agustín afirma que «era necesario que Jesús dijese: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6), porque una vez conocido el camino faltaba por conocer la meta» (In Io., 69,2), y la meta es el Padre.

Para cada uno de nosotros, por tanto, el camino al Padre es dejarse guiar por Jesús, por su palabra de Verdad, y acoger el don de su Vida. Hagamos nuestra la invitación de san Buenaventura: «Abre, por tanto, los ojos, tiende el oído espiritual, abre tus labios y dispón tu corazón, para que en todas las criaturas puedas ver, escuchar, alabar, amar, venerar, glorificar y honrar a tu Dios» (Itinerarium mentis in Deum, I,15).

Nosotros, no obstante, entendemos que esa expresión es preciosa y verdadera: Jesús, en efecto, es sincero y enseña el camino de Dios según la verdad y no depende de nadie. Él mismo es este «camino de Dios», que nosotros estamos llamados a recorrer. Podemos recordar, sin duda, las palabras del mismo Jesús, en el Evangelio de san Juan antes citadas: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (14,6). De veras iluminador, por eso, el comentario agustiniano: «era necesario que Jesús dijera: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” porque, una vez conocido el camino, faltaba conocer la meta. El camino conducía a la verdad…, a la vida… y nosotros ¿a dónde vamos sino a él? y ¿por qué camino vamos sino por él?» (In Io. 69,2).

Los nuevos evangelizadores están llamados a ser los primeros en avanzar por este camino que es Cristo, para dar a conocer a los demás la belleza del Evangelio que da la vida. En este camino, además, nunca avanzamos solos, sino en compañía: una experiencia de comunión y de fraternidad que se ofrece a cuantos encontramos, para hacerlos partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su Iglesia. Así, el testimonio unido al anuncio puede abrir el corazón de quienes van en busca de la verdad, para que puedan descubrir el sentido de su propia vida.

Durante su pontificado, Benedicto XVI no se cansó de alertarnos del relativismo, o sea, la tendencia a creer que no hay nada definitivo, y a pensar que la verdad está dada por el consenso general o por lo que nosotros queremos. ¿Existe realmente «la» verdad? ¿Qué es «la» verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Encontrarla? Estos y otros interrogantes nos recuerdan a Poncio Pilato preguntando a Jesús: « ¿Qué es la verdad? ». Pilato no llegó a percatarse de que tenía ante sí «la» Verdad. Fue incapaz de ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el rostro de Dios.

Y sin embargo, Jesús es la Verdad, que, en la plenitud de los tiempos, «se hizo carne» y acampó en este destartalado mundo nuestro para que la conociéramos. La verdad no se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. No es una posesión, es un encuentro con una Persona (Francisco, 15.5.2013). Encuentro, sin duda, con el Camino, la Verdad y la Vida.