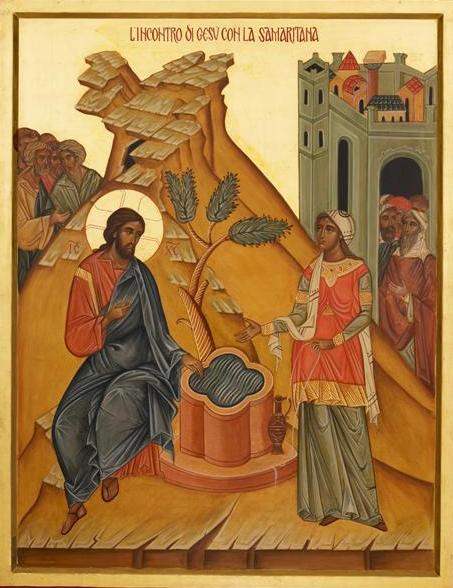

Domingo de la Samaritana

El simbolismo del agua vuelve con gran elocuencia en la célebre página evangélica que narra el encuentro de Jesús con la Samaritana en Sicar, junto al pozo de Jacob. En el camino que iba, entonces, por entre vegas soleadas, de Samaria a la pequeña ciudad de Sicar, se encontraba efectivamente el pozo de Jacob, en la heredad que éste había dado a su hijo José. Notamos enseguida un nexo entre el pozo construido por el gran patriarca de Israel para garantizar el agua a su familia y la historia de la salvación, en la que Dios da a la humanidad el agua que salta hasta la vida eterna.

Si hay una sed física del agua indispensable para vivir en esta tierra, también hay en el hombre una sed espiritual que sólo Dios puede saciar. Esto se refleja claramente en el diálogo entre Jesús y la mujer de Samaria que fue a sacar agua del pozo de Jacob, mujer sin nombre que ha pasado a la Historia con el gentilicio de «La Samaritana».

La sagrada Liturgia coloca en este tercer domingo de Cuaresma el célebre diálogo que san Juan narra con subido lirismo y simpar belleza, como quien hubiera observado, atenta la mirada, hasta los nimios movimientos del Maestro y, de paso, hubiera recogido con religiosa exactitud las inflexiones de aquella voz, que, una vez oída, jamás se olvidaba. La mujer iba todos los días a sacar agua del pozo y esta vez se encontró con Jesús, sentado, «cansado del camino» (Jn 4, 6).

«Hay un motivo en el cansancio de Jesús... –comenta san Agustín--. La fuerza de Cristo te ha creado, la debilidad de Cristo te ha regenerado... Con la fuerza nos ha creado, con su debilidad vino a buscarnos» (In Ioh. Ev., 15, 2). El cansancio de Jesús, signo de su verdadera humanidad --¿quién va a negar ahora su encarnación?--, se puede ver como un preludio de su pasión, con la que realizó nuestra obra redentora. Al aire del diálogo, sale el tema de la «sed» de Cristo, que culmina en el grito en la cruz: «Tengo sed» (Jn 19, 28).

Esta sed, como la fatiga, tiene ciertamente una base física. Pero Jesús, agrega también Agustín, «tenía sed de la fe de esa mujer» (In Ioh. Ev., 15, 11), al igual que de la fe de todos nosotros. Dios Padre lo envió para saciar nuestra sed de vida eterna, dándonos su amor, pero para hacernos este don Jesús pide nuestra fe. La omnipotencia del Amor respeta siempre la libertad del hombre; llama a su corazón y espera con paciencia su respuesta.

Rompe el silencio la petición de Jesús: «Dame de beber» (Jn 4,7). Sencillo ruego, por lo menos a primera vista, de un poco de agua en un tórrido mediodía. A nadie que así va de camino se le niega un vaso de agua fresca. En realidad, dirigiéndose a una mujer samaritana --entre judíos y samaritanos no había buen entendimiento--, Jesús pone en marcha en su interlocutora un camino interior que hace surgir en ella el deseo de algo más profundo.

Comenta con su habitual agudeza san Agustín: «Aquel que pedía de beber, tenía sed de la fe de aquella mujer» (In Io. ev. Tract. XV, 11). En efecto, en un momento determinado es la mujer misma la que pide agua a Jesús (cf. Jn 4, 15), manifestando así que en toda persona hay una necesidad innata de Dios y de la salvación que sólo él puede colmar: sed de infinito que solamente el agua que Jesús ofrece, agua viva del Espíritu, puede saciar. El prefacio de hoy explica que Jesús, «al pedir agua a la Samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer fue para encender en ella el fuego del amor divino».

San Agustín hizo de todo el episodio un comentario memorable. ¡Imposible expresar en una breve explicación la riqueza de esta página evangélica! Es preciso leerla, meditarla personalmente, identificándose con aquella dichosa mujer que, un buen día, se encontró a Jesús sentado en el brocal del pozo. «Dame de beber», le dijo, dejándola muy sorprendida. Sobre todo porque no era costumbre que un judío dirigiera la palabra a una mujer samaritana, por lo demás desconocida.

Así que el asombro de la mujer, no pequeño, fue pronto en aumento: Jesús le habló de «agua viva» capaz de saciar la sed y de convertirse en ella en «manantial de agua que salta hasta la vida eterna». Le demostró, además, que conocía su vida personal. Le reveló que había llegado la hora de adorar al único Dios verdadero en espíritu y en verdad. Y, por último, le aseguró —cosa bien rara— que era el Mesías.

Todo a partir de la experiencia real y sensible de la sed. El agua y la sed atraviesan el evangelio entero de san Juan: desde el encuentro con la Samaritana, pasando por la gran profecía durante la fiesta de las Tiendas (cf. Jn 7, 37-38), hasta la cruz, cuando Jesús, antes de morir, para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed» (Jn 19, 28). La sed de Cristo es una puerta de acceso al misterio de Dios, que tuvo sed para saciar la nuestra, como se hizo pobre para enriquecernos (cf. 2 Co 8, 9).

Dios, claro que sí, tiene sed de nuestra fe y de nuestro amor. Como un padre bueno y misericordioso, desea para nosotros todo el bien posible, y este bien es él mismo. La Samaritana, en cambio, representa la insatisfacción existencial de quien no ha encontrado lo que busca: había tenido «cinco maridos» y convivía con otro hombre; sus continuas idas al pozo para sacar agua expresan un vivir repetitivo y resignado.

«Tanto va el cántaro a la fuente…», decimos. Pero esta vez, lejos de romperse, se llenó de agua viva para la vida eterna. Y es que el panorama cambió aquel día para esta inquieta mujer gracias al coloquio con el Señor Jesús, que la desconcertó hasta el punto de inducirla a dejar el cántaro del agua y correr a decir a la gente del pueblo: «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: ¿será este el Mesías?» (Jn 4, 28-29).

Evangelizadora entre los suyos, y con los suyos, esta agraciada criatura obtuvo un doble premio: que Jesús se quedase dos días en su pueblo sin rechazo alguno de los lugareños. Antes al contrario, y san Juan es bien explícito: «Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: “Me ha dicho todo lo que he hecho”.

Cuando llegaron donde él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer: “Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo» (Jn 4, 39-42).

Destaca, pues, en el episodio de la Samaritana el símbolo del agua, que alude claramente al sacramento del Bautismo, manantial de vida nueva por la fe en la gracia de Dios. En efecto, este Evangelio forma parte del antiguo itinerario de preparación de los catecúmenos a la iniciación cristiana, que tenía lugar en la gran Vigilia de la noche de Pascua. «El que beba del agua que yo le daré —dice Jesús—, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna» (Jn 4, 14).

Por otra parte, esta agua representa al Espíritu Santo, el «don» por excelencia que Jesús vino a traer de parte de Dios Padre. Quien renace por el agua y el Espíritu Santo, es decir, en el Bautismo, entra en una relación real-filial con Dios, y puede adorarlo «en espíritu y en verdad» (Jn 4, 23.24). Gracias al encuentro con Jesucristo y al don del Espíritu Santo, la fe del hombre llega a cumplirse como respuesta a la plenitud de la revelación de Dios.

Cada uno de nosotros puede, sin duda, identificarse con la Samaritana: Jesús nos espera, especialmente en este tiempo cuaresmal, para hablar a nuestro corazón, al tuyo, al mío, al de cada uno. Merece la pena, pues, pararse un rato a pensar, en tu habitación, en la iglesia, en cualquier lugar silencioso y retirado. Ojalá escuches esa voz que nos dice: «Si conocieras el don de Dios...».

Vemos delineado también en el diálogo de hoy el itinerario espiritual que cada comunidad cristiana está llamada a redescubrir y recorrer sin tregua. Página evangélica esta, después de todo, que asume un valor de extraordinaria importancia para los catecúmenos ya próximos al bautismo. Nótese que este tercer domingo de Cuaresma está relacionado con el así llamado «primer escrutinio», que es un rito sacramental de purificación y de gracia.

La Samaritana, por eso, se transforma en figura del catecúmeno iluminado y convertido por la fe, que desea el agua viva y es purificado por la palabra y la acción del Señor. También nosotros, ya bautizados, pero siempre tratando de afinar nuestro cristianismo, encontramos en este episodio evangélico un estímulo a redescubrir la importancia y el sentido de nuestra vida cristiana, el verdadero deseo de Dios que vive en nosotros. Jesús quiere llevarnos, como a la inolvidable Samaritana, a profesar con fuerza nuestra fe en él, para que después podamos anunciar y testimoniar a nuestros hermanos la alegría del encuentro con él y las maravillas que su amor realiza en nuestra existencia.

Una vez que el Señor hubo conquistado el corazón de la Samaritana, su existencia se transformó, y corrió inmediatamente a comunicar la buena nueva a su gente (cf. Jn 4, 29). San Agustín decía que Dios tiene sed de nuestra sed de él, es decir, desea ser deseado. Cuanto más se aleja el ser humano de Dios, tanto más él lo sigue --y «lo persigue»…-- con su amor misericordioso. Es la pura verdad, que nosotros no acabamos de asumir aunque por dentro esté latente. Nuestro principal propósito en esta vida es, al fin y al cabo, ayudar a otros. De modo que, si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño.

La catequesis del agua le salió a Cristo redonda. Logró lo que se había propuesto al sentarse en el brocal del pozo: despertar en aquella mujer la sed, la otra sed de inmortalidad y belleza, que es más viva y urgente que esta sed de los labios corporales. Y en la sed calmada de la Samaritana nos enseña a todos, para siempre, a tener sed y a pedir el surtidor del agua viva.

Cristo, a su vez, tiene sed, y nosotros los hombres podemos apagar esa sed de Cristo incesante. Que no le quede al hombre, por tanto, el remordimiento de haber dejado pasar a Cristo de largo, sin ofrecerle en sus pobres el sorbo de agua limpia que tiene promisiones de vida eterna.

A Dios le pedimos el pan de cada día. También habría que saber pedirle el sorbo de agua luminosa para el ardor de cada jornada, para las manos sudorosas y encallecidas, para los ojos cansados y tristes, y para la alberca trémula del sitibundo corazón no saciado. Estas y otras ideas similares me animaron, no hace muchos años aún, a componer el soneto que cierra las reflexiones evangélicas de hoy, que van –y espero que el lector lo comprenda- de sed y de agua, de súplica y de respuesta generosa, de dialogar con gracia sensitiva y, sobre todo, de conocer el don de Dios:

« Mujer Samaritana: ¡quién pudiera

sentir contigo sed del agua viva

y, el alma toda por Jesús cautiva,

volverse hacia los suyos misionera!

¡Y quién si, como tú, se entretuviera

en dialogar con gracia sensitiva,

tocado de ansiedad caritativa,

el don de Dios contigo conociera!

Dame, Señor, tu pan de sensatez,

dame a beber el agua de prudencia

por la tarde, de noche, en la mañana;

y abre en la tierra de mi pequeñez

un surtidor de la divina ciencia

que diste un día a la Samarita ».

(Pedro Langa Aguilar, Al son de la palabra.

Ediciones Religión y Cultura. Madrid 2013,

p. 67: La samaritana)