Partes de El Quijote

Algunos hablan de dos novelas, refiriéndose respectivamente a la entrega de 1605 y a la entrega de1615, porque no han sabido ver la formidable unidad que integra las dos partes en una sola obra.

Partes de El Quijote: Asistimos a la evolución del protagonista dentro de dos actitudes diferentes, que caracterizan respectivamente su acción de 1605 y su acción de 1615 como dos perspectivas claramente diferenciables: la perspectiva del personaje que se autoconstruye, en la primera parte; la perspectiva del personaje que defiende su propia verdad y la verdad de su autor, en la segunda parte.

• 1605: El lector que quiere ser personaje lucha contra quienes se oponen a su pretensión. Sus vecinos quieren que vuelva a la aldea, pero sólo logran esta vuelta metiéndolo en una jaula (la vuelta no puede ser definitiva).

• 1615: El personaje que se interesa por la opinión de los lectores de su historia termina por dar mayor importancia a su verdad como personaje, primero, y a su verdad como hombre, después, que a sus hazañas como caballero andante. Los extranjeros no quieren que vuelva a la aldea, mientras que sus vecinos logran descubrir la manera de hacerlo volver por su propio pie, tras haberlo decidido él mismo (la vuelta es definitiva) ® Viajes de don Quijote.

• Igualmente podríamos hablar de dos actitudes diferentes del autor:

1605: Sus temas principales son lo caballeresco, lo amoroso y lo literario.

1615: Su tema principal es el engaño, hasta el punto que lo caballeresco, lo amoroso y lo literario son vistos a través de este prisma.

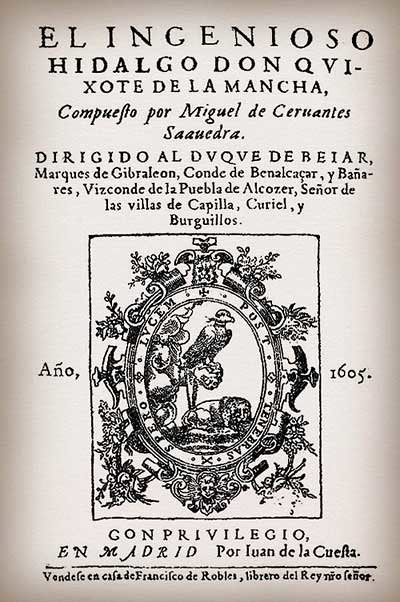

• Iª Parte:El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 1605. Hay una subdivisión en cuatro partes de El Quijote de 1605, que ofrecían las ediciones antiguas y que reproduce hoy la edición de Martín de Riquer, que podemos llamar división intencional, porque está en relación con los temas tratados. He aquí los temas predominantes en cada parte, con justificaciones rápidas, cuando las estimamos necesarias, y con las alusiones del propio texto cervantino a esta división en partes:

1.ª) I.1-I.8, (tema caballeresco). Marca del fin de esta parte: «no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual,… le halló del modo que se contará en la segunda parte.», I.8.51.

2.ª) I.9-I.14, (tema amoroso y pastoril). Marca del fin de esta parte: «dando aquí fin la segunda parte», I.14.34.

3.ª) I.15-I.27, (predominio de temas caballerescos): yangüeses (defensa de su caballo por el caballero); venta con manteamiento de Sancho (por haber empleado ambos el pretendido privilegio caballeresco de no pagar en las ventas); rebaño (batalla del caballero con una turbamulta); encamisados (el caballero cree defender a una dama); batanes (ánimo del caballero para emprender la aventura y acabarla); yelmo (destinado al caballero, que tanto lo ha deseado); galeotes (el caballero defiende a los débiles); Sierra Morena (el caballero no huye); pendencia con Cardenio (por defender como caballero el honor de la reina Madásima); carta a Dulcinea (como a la Soberana y señora de sus caballerías). Marca del fin de esta parte: «oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte desta narración; que en este punto dió fin a la tercera el sabio y atentado historiador Cide Hamete Benengeli.», I.27.31.

4.ª) I.28-I.52, (predominio de temas amorosos y literarios, sobre el fondo de la segunda vuelta de Don Quijote, organizada por sus vecinos): Don Quijote en Sierra Morena (locuras de amor); Historia de Cardenio (amor traicionado); Historia de Dorotea (amor traicionado); Carta a Dulcinea (amor caballeresco); Historia de Micomicona, la princesa cuitada (resorte caballeresco: se solicita de Don Quijote la defensa de una mujer que no desea el matrimonio con un gigante); Novela del Curioso impertinente (amor insensato de un marido misógino demasiado curioso); Historia del Cautivo (el amor subordinado a la creencia religiosa); Historia de la hija del Oidor (el amor contra las leyes del linaje); Don Quijote enjaulado para que tenga lugar su matrimonio con Dulcinea (amor encantado); Discusión literaria entre el Canónigo, el Cura y Don Quijote (crítica de la comedia y de los libros de caballerías); Historia del Cabrero Eugenio (ligereza de la mujer en amor y locura de los hombres enamorados). Marca del fin de esta parte: «Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a los menos, por escrituras auténticas», I.52.43.

• «La crítica ha notado el desequilibrio en el número de páginas de las cuatro partes en que se divide la versión publicada: I (capítulos 1-8), II (capítulos 9-14), III (capítulos 15-27) y IV (capítulos 28-52). La decisión de dividir el texto en partes, tomada in medias res, es claro indicio de hasta qué punto la imaginación de Cervantes se había ido orientando hacia una parodia de la estructura y el contenido de los libros de caballerías, normalmente divididos en grandes secciones ® trama. Probablemente debamos a esta decisión la aparición de Cide Hamete Benengeli, el supuesto autor y presentador de cada parte, a imitación de los modelos caballerescos. Stagg ha sugerido la posibilidad de que Cervantes pensara primero en una división homogénea, de unos ocho capítulos por parte: sin embargo, esa idea se reveló irrealizable a medida que fue reelaborando y trasladando materiales.», E.M. Anderson y G. Pontón, en Rico 1998 a, p. CLXXVII.

• «En conclusión, puede considerarse la Primera parte de El Quijote como una especie de laboratorio en el que Cervantes, de forma consciente y resuelta, experimentó numerosas y variadas técnicas de la narrativa extensa en prosa. Las críticas a la primera parte, que el autor recoge en tono de broma en el capítulo 3 de la Segunda, pueden verse como una reflexión crítica sobre el proceso creativo desarrollado: episódico, variado, gracioso, heroico y edificante. Las historias intercaladas, que constituyen el sello de la primera parte, desaparecen en la Segunda para ceder su lugar a una mayor concentración de aventuras y al despliegue de las personalidades del Caballero y su escudero. Cide Hamete Benengeli, mecanismo al que recurre Cervantes con la misma facilidad con que lo abandona, se convierte en la Segunda parte en un filtro indispensable de la acción. Todos estos cambios revelan al lector atento y paciente la imaginación incansable y observadora del artista consciente que fue Miguel de Cervantes a lo largo de los sinuosos caminos y los ásperos lugares de su vasto universo de invención… Gracias a los epígrafes incorrectos, los cambios repentinos de escenario, los pasajes que se duplican o se anulan y los acontecimientos que suceden y no se refieren, la Primera parte presenta trazas de una concepción original de la obra que fue modificándose a lo largo del tiempo… La estructura accidentada de El Quijote de 1605 pone de manifiesto que Cervantes desarrolló y perfeccionó su libro a medida que lo reescribía: las renuncias, los arrepentimientos y las incoherencias del texto permiten evocar un apasionante proceso de arquitectura novelística.», E.M. Anderson y G. Pontón, en Rico 1998 a, p. CLXXX y CLXXXVIII.

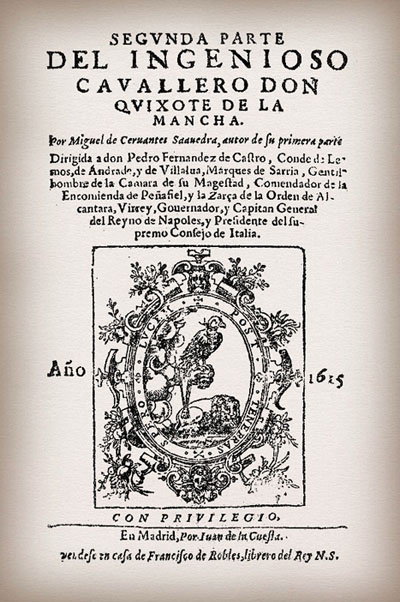

• IIª Parte:El Ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, 1615. Aunque es llamada por el propio autor segunda parte de El Quijote, para ciertos editores esta segunda creación quijotesca constituye una nueva obra del autor, más bien que la continuación de la obra precedente. Para nosotros no solamente es la continuación auténtica de la obra precedente, sino que es la prueba misma de su autenticidad única como segunda parte frente a la impostura del plagiario. Distinguiremos en ella tres etapas:

1.ª)Antes de entrar en la órbita de los Duques aragoneses: capítulos II.1 al II.29. En esta primera etapa asistimos a la caída de Don Quijote en la creencia del encantamiento de Dulcinea por obra de Sancho Panza, verdadera trampa sentimental e ideológica, que primero va a aprisionarlo a él, y luego a su propio inventor, Sancho Panza.

2.ª)En la órbita de los Duques aragoneses, capítulos II.30 al II.57. En esta segunda etapa la exaltación burlesca de Don Quijote y de Sancho por los Duques y por los cortesanos que los secundan en sus burlas está ligada a la creencia de ambos, de Don Quijote desde el embuste de Sancho, y de Sancho por obra de la Duquesa, en el encantamiento de Dulcinea, y a la aceptación de que el desencanto de Dulcinea puede ser logrado mediante los azotes desencantadores de Sancho.

3.ª)Tras haber creído salir de la órbita de los Duques aragoneses, capítulos II.58 al II.74. En esta tercera etapa, que comienza con la primera despedida de los Duques, asistimos a la progresiva desquijotización de Don Quijote, que se manifiesta en un proceso implacable que va desde la duda de su vocación de caballero andante, pasando por la defensa de la autenticidad literaria tanto de sí mismo y de Sancho, en cuanto personajes, como de su autor, hasta la proclamación solemne y perentoria de su propio error y del error en que ha inducido a Sancho.

• «Cervantes deja bien sentado que «en esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que lo pareciesen, nacidos de los mismos sucesos que la verdad ofrece, y aun estos limitadamente y con solas palabras que bastan a declararlos», (II, 44)… El Quijote de 1615 se ofrece a primera vista como un conjunto desarrollado en un solo aliento creativo…

Tan solo podemos estar seguros de que la lectura de la continuación de Avellaneda afectó a los planes y al ritmo de elaboración de la obra… ¿En qué momento conoció Cervantes el libro? La licencia de publicación es del 4 de julio de 1614; en rigor, Cervantes podría haberlo leído a fines de ese mismo mes, pero lo más probable es que llegara a sus manos en el otoño. La primera mención inequívoca de la existencia de una continuación falsa se halla en el capítulo 59: «—Por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha», (II.59.26. p.1110) … es posible que Cervantes leyera el libro, decidiera los cambios que iba a imponer al suyo y escogiera finalmente el lugar más adecuado para introducir la primera mención del apócrifo…

Las consecuencias más evidentes provocadas por la continuación de Avellaneda fueron el cambio de itinerario de Zaragoza a Barcelona y la inclusión del rival en la trama de la obra… El cambio de rumbo comportó la inclusión de nuevas historias (Roque Guinart, la visita a la imprenta, la aventura de las galeras) y la remodelación de algunas ya previstas (la continuación de la historia de Ricote, la derrota del protagonista a manos de Sansón Carrasco)…

Las menciones a la novela de Avellaneda se reiteran en el tramo final de la obra: tras su inclusión en el capítulo 59, regresará a escena en la imprenta barcelonesa (capítulo 62), la visión infernal de Altisidora (capítulo 70), el encuentro con don Alvaro Tarfe (capítulo 72) y el testamento de Alonso Quijano (capítulo 74).

No falta alguna imitación inequívoca de pasajes de Avellaneda: por ejemplo, la ironía de don Antonio Moreno dirigida a Sancho: «—Acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas, que si os sobran las guardáis en el seno para el otro día.», (II.62.3., p. 1133), remite a un episodio del capítulo 12 apócrifo («Y apartándose a un lado, se comió las cuatro [pellas] con tanta prisa y gusto como dieron señales dello las barbas, que quedaron no poco enjalbegadas del manjar blanco; las otras dos que dél le quedaban se las metió en el seno, con intención de guardarlas para la mañana». p. 230).

Durante la resurrección de Altisidora, en el capítulo 69, le colocan a Sancho una coroza en la cabeza, para lo que tiene que despojarse de su caperuza. Cervantes no había mencionado antes ese tocado, inseparable del escudero falso… Esos indicios de imitación resultan más problemáticos cuando se manifiestan en lugares de la novela anteriores al capítulo 59, pues de ser ciertos implicarían que Cervantes volvió sobre sus materias para introducir retoques, e incluso episodios enteros… parece sensato pensar que Cervantes revisó algunos pasajes de la novela que preceden al lugar por el que iba cuando conoció la obra de su imitador.», (II.59.26. p.1110)», E.M. Anderson y G. Pontón, en Rico 1998 a, p. CLXXX-VII.® parte:Segunda Parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.

-oOo-

Fuentes:

Salvador García Bardón: El Quijote para citarlo, Skynet, 2005

Salvador García Bardón: Diccionario enciclopédico de El Quijote, 2005, reedición en preparación.