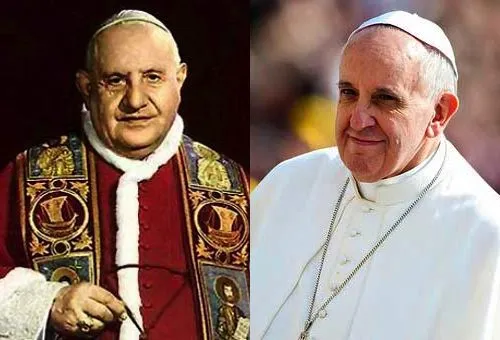

De Roncalli a Bergoglio: la otra diplomacia vaticana

Cuentan del cardenal Tardini, siempre socarrón, esta sentencia: “Dicen que nuestra diplomacia es la mejor del mundo. ¡Cómo serán las otras!” Lo cierto es que la diplomacia vaticana tiene fama de seguir unos protocolos muy bien definidos.

La Santa Sede tiene una institución especial para la formación de sus diplomáticos (aunque no todos han pasado por ella). Es la Pontificia Accademia Ecclesiastica, antiguamente Accademia dei Nobili Ecclesiastici, en su origen reservada a los hijos clérigos de las mejores familias de la nobleza romana, destinados a Secretaría de Estado o a nunciaturas.

Cada año se selecciona una docena de sacerdotes, de todo el mundo, que se doctoran, generalmente en derecho canónico, en alguna de las universidades pontificias, y después siguen en la Academia dos años de historia de la diplomacia, protocolos diplomáticos, lenguas extranjeras, etc.

Romanones, en su precioso Breviario de política experimental, dedica algunos sabios pensamientos a no topar con la Iglesia:

Para negociar con la Iglesia nunca se debe tener prisa; para ella el tiempo no pasa lo mismo que para el resto de los mortales, porque parte de su inmortalidad. Para ella los siglos son años y éstos le significan menos que para nosotros los minutos.

La resistencia pasiva de la Iglesia es inconmensurable.

La suavidad en la forma y la firmeza en el propósito son condiciones indispensables para negociar con la Iglesia.

Para el gobernante, pocas cosas hay más difíciles y delicadas que cuanto atañe a las relaciones con la Iglesia, terreno muy propenso a resbalarse. Para recorrerlo, toda precaución es poca.

Unas páginas que contuvieran las reglas del buen vivir con la Iglesia serían utilísimas. Mas ¡cuán difícil escribirlas!

Dado lo sofisticado de la diplomacia vaticana, fue una gran sorpresa el nombramiento de Angelo Giuseppe Roncalli como nuncio en Francia, el 22 de diciembre de 1944. París era entonces la cumbre de la carrera diplomática, tanto civil como eclesiástica, y Roncalli, tras su gestión como Visitador Apostólico de Bulgaria y Delegado Apostólico de Turquía y Grecia, no estaba bien conceptuado en Secretaría de Estado.

Pero no tenía un pelo de tonto. El P. Anselmo Albareda, monje de Montserrat y buen amigo suyo, fue a verle recién llegado a la Nunciatura y Roncalli le dijo: “Yo sé por qué me han escogido: me han enviado a fracasar”.

Tras la fulminante derrota de Francia ante Alemania, los obispos, por anticomunismo, habían colaborado bastante con Pétain y el régimen de Vichy, y después de la liberación De Gaulle exigía la remoción de los prelados colaboracionistas. El Vaticano, como suele hacer en semejantes casos, trataba de dar largas al asunto y pedía que se abriera expediente caso por caso, pero De Gaulle formuló un ultimátum: o remoción del nuncio Valerio Valeri y treinta obispos, o ruptura de relaciones diplomáticas.

Era la decapitación del episcopado francés. Esto hubiera sido gravísimo, por el peso de la Iglesia de Francia, en sí misma y por la importancia de sus teólogos, de sus misioneros y del patronazgo de los cristianos del Oriente Medio. Roncalli explicó a Albareda: “Para ganar tiempo, retiran a Valeri y me mandan a mí, esperando que en breve fracasaré, y entonces mandarán a otro nuncio, y entre tanto se calmarán los ánimos”.

Y añadió: “Pero ya veremos si fracasaré. Yo no haré como Valeri, que presentaba largos informes y contrainformes. Yo, de palabra, cara a cara. Hablaré más que Valeri, pero diré menos cosas”. El caso es que al poco tiempo se dice que pudo enviar a Roma el famoso telegrama: “Suprimido el cero”. En vez de treinta obispos, sólo tres.

Convertido en Juan XXIII, aplicó el mismo estilo diplomático poco convencional a la crisis de los misiles de Cuba. El 22 de octubre de 1962, quince días después de la inauguración del Concilio Vaticano II, Kennedy se dirigió por televisión al pueblo americano mostrando fotos de unas bases de lanzamiento de misiles soviéticos instalados en Cuba, apuntando al sur de Florida, y anunció que había decidido el bloqueo de la isla, y no permitiría que llegara ningún buque soviético.

Kruscev contestó invocando el principio internacional de la libre navegación. Ambos habían dicho su última palabra, y no podían retroceder. Juan XXIII, que siempre tuvo gran preocupación por la paz, estaba desolado, por el peligro de guerra, y guerra atómica. Se hallaban entonces casualmente reunidos en Andover, Massachusetts, unos académicos y periodistas americanos y soviéticos pacifistas, promotores del diálogo, y uno de ellos sugirió que tal vez el Papa podría mediar.

Juan XXIII creía en los “hombres de buena voluntad”, y como tales tenía tanto a Kennedy como a Kruscev. Cuando le hicieron llegar la sugerencia, empezó por preguntar, muy discretamente, si ambas partes deseaban evitar la guerra mediante su intervención. Asegurado esto, envió un telegrama muy sentido, salido de su corazón, a cada uno de los dos, y además hizo público un mensaje pidiendo negociaciones para superar el conflicto.

El resto ya es sabido: Kennedy se comprometió a no invadir Cuba y Kruscev a no enviar más misiles. Cuando con la intervención del secretario general de las Naciones Unidas, U-Thant comenzaron las negociaciones, Juan XXIII llamó a mons. Pietro Pavan, profesor de Sociología Cristiana en la universidad Lateranense (así lo oí contar a éste) y le dijo: “No sabía que tenía tanto poder. Los dos hombres más poderosos del mundo han hecho caso de un telegrama mío. He de poner este poder al servicio de la humanidad. He decidido escribir una encíclica sobre la paz”. Así nació la encíclica Pacem in terris.

Por otra parte, Juan XXIII seguía con gran interés la situación de Cuba. Fidel Castro tenía como embajador en Italia a un español, asturiano, de apellido Blanco, castrista entusiasta pero también firme cristiano, que a la vez ejercía extraoficialmente de representante ante la Santa Sede.

Así lo contó al abad de Montserrat Gabriel M. Brasó. Del hotel habían avisado al monasterio que estaba allí aquel diplomático. Según explicó, a su esposa le habían diagnosticado un cáncer incurable y en una de las idas o venidas de La Habana a Roma se detuvieron en Barcelona y subieron a Montserrat a pedir su curación. En la próxima visita médica le dijeron que el cáncer había desaparecido por completo.

El Sr. Blanco comentaba: “No decimos que sea milagro, pero desde entonces en todos los viajes nos detenemos en Barcelona y subimos a Montserrat para dar gracias a la Virgen como si fuera un milagro”. Aseguraba este señor que Juan XXIII se interesaba mucho por Cuba, y que consideraba como una de las mayores gracias que Dios le estaba haciendo en su pontificado el haber podido mantener un hilo de relaciones con Cuba. Esta es seguramente la raíz del éxito del viaje a Cuba de Juan Pablo II.

Con todos mis respetos y admiración por la diplomacia vaticana tradicional, creo que Roncalli y Bergoglio han mostrado otra diplomacia, que no es la convencional, sino que, saltándose los protocolos establecidos, hablando con el corazón en la mano, cara a cara, sin prejuicios y apelando a lo mejor que se esconde en todos los hombres de buena voluntad, puede afrontar y resolver problemas ante los que la diplomacia de los protocolos se revela impotente.