De nuevo dos pródigos. Uno sólo no es hermano, dos son demasiados

Somos dos hermanos, y estamos enfrentando, como Caín y Abel. Todos iguales, hasta que uno se pone y mata al otro. Entonces se vuelve asesino, el otro víctima. Sobre este enfrentamiento mal-vivimos.

Un hermano a solas sería poco. Dos somos (nos creemos) demasiados.

Para ser tú tienes que matar al otro tú que te amenaza. Razones encontrarás sobradas: El otro es indígena o emigrante, hombre o mujer, judío o griego, rico o pobre, autóctono o invasor, débil o prepotente, negro albino. cojo....

Es un tema de perros, un perro no es ser humano, es una alimaña sobrante. De esto trata la parábola, con el padre al fondo. ¿O es que falta en realidad el padre?

Para ser tú tienes que matar al otro tú que te amenaza. Razones encontrarás sobradas: El otro es indígena o emigrante, hombre o mujer, judío o griego, rico o pobre, autóctono o invasor, débil o prepotente, negro albino. cojo....

Es un tema de perros, un perro no es ser humano, es una alimaña sobrante. De esto trata la parábola, con el padre al fondo. ¿O es que falta en realidad el padre?

| Xabier Pikaza

Un hombre tenía dos hijos, es decir, había dos hermanos con un padre… ¿Dónde está la madre?

Así comienza esta parábola atribuida a Jesús (aunque ha podido ser creada por uno de sus seguidores, para condensar el sentido d mensaje).

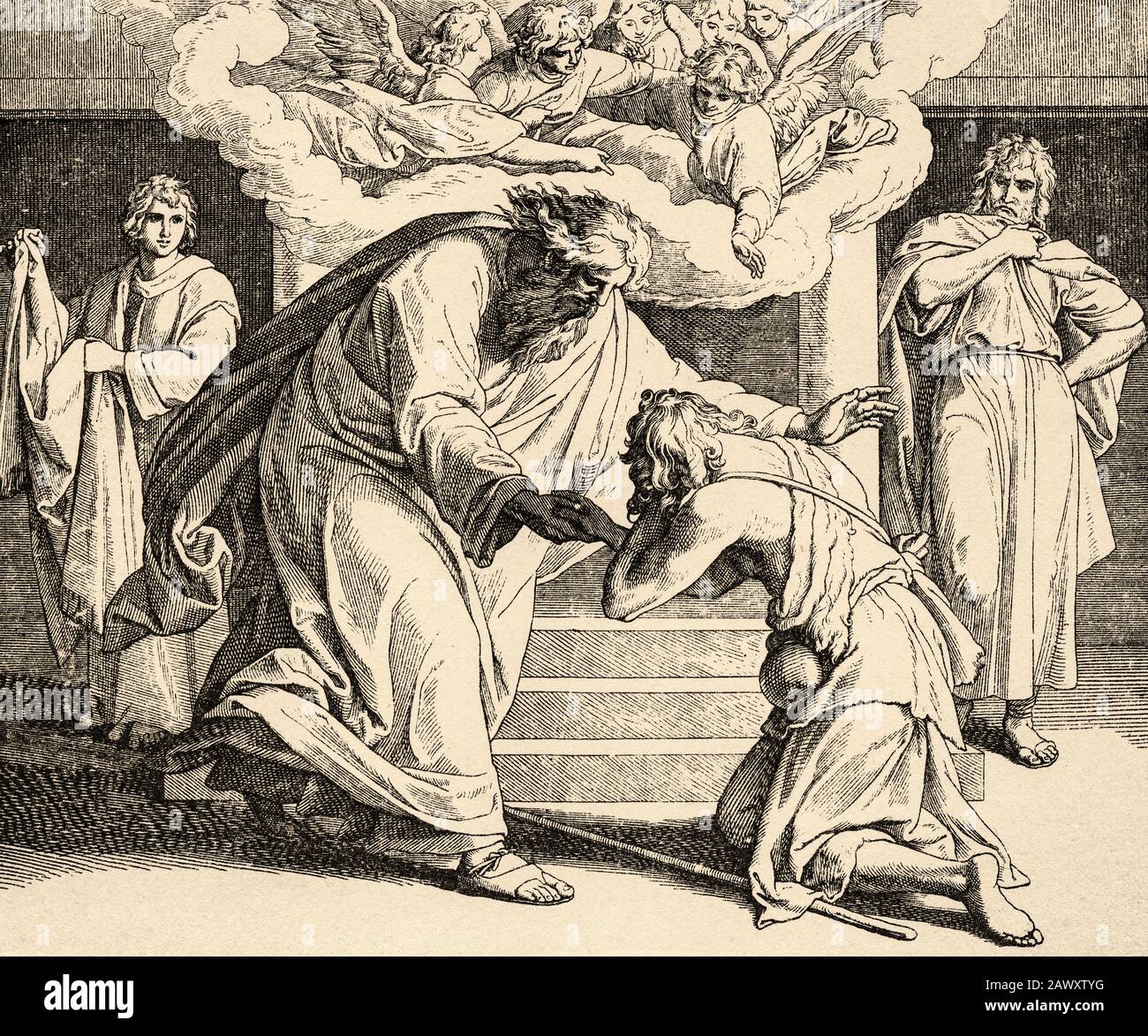

Ha sido leída, escuchada, meditada, contemplada y vivida por millones de cristianos, aunque en general desde una perspectiva algo estrecha, fijándose sólo en la relación entre el hijo pródigo y el padre, cuando los personajes de la parábola son tres (un padre, un hijo pródigo, un hijo cumplidor…), y las relaciones que se establecen entre ellos son también tres:

- Es sin duda importante la relación del padre con el pródigo, en línea de “pecado” del pródigo, arrepentimiento (se supone) y perdón del padre misericordioso.

- Pero es quizá más importante en la parábola la relación del padre con el hijo “cumplidor”, que no acepta la vuelta del pródigo y no le quiere ver en casa, sin que, al parecer, el padre logre convencerle de que se reconcilie con su hermano.

- Y finalmente la relación más importante, el centro de la parábola, es la que puede y debe establecerse entre los dos hermanos, y no tanto desde la perspectiva del pródigo, sino del cumplidor. Leed por favor la parábola (Lucas 15, 1-3. 11-32) y hablemos de nuevo. O Jesús no entendía nada, o estaba loco, decía mi amiga… Nadie en el trabajo puede cumplir esta parábola, nadie en la política… y, seguía diciendo mi amiga, nadie en la Iglesia la cumple: “la predican, pero no la cumplen… La toman como un sentimiento interior de piedad ante Dios, pero no la cumplen como Jesús quería que se cumpliera…”.

Jesús

- Pero había un hombre llamado Jesús, que aceptaba en su grupo a los pródigos… Él mismo era un pródigo de la vida, pero quería a los enfermos y marginados, a los débiles, expulsados, oprimidos, a los publicanos, pecadores, prostitutas, a los leprosos y a los poseídos por espíritus diabólicos. A todos acogía en su grupo, a buenos y malos, rompiendo de esa forma el buen orden del sistema social y religioso de su tiempo.

- Hermanos cumplidores: Por otro lado estaban los fariseos y escribas, con los sacerdotes, es decir, los defensores del orden establecido. Ellos eran los limpios, los “legales”, los cumplidores de la constitución de Israel, los amigos oficiales de Dios, jueces y guías de los hombres y mujeres, aquellos que "sostienen" el orden del mundo, con su justicia, con su fuerza.

Ya lo sé, cualquiera que lea la parábola dirá que las cosas no son tan sencillas, que no puede hablarse sin más de los buenos pródigos y de los malos cumplidores… Además, los cumplidores, los buenos trabajadores, los defensores del orden legal o constitucional son necesarios para que exista derecho en el mundo…

Ya lo sé… Jesús no dijo nunca que lo pródigos, enfermos, pecadores… eran buenos,sino que estaban necesitados, y que es preciso acogerles. Jesús nunca pensó que es malo trabajar, crear un orden de justicia en el mundo… Pero ese orden de justicia pierde todo su sentido si no ayuda a los necesitados, a los expulsados, emigrantes, pródigos de todo tipo

– Jesús llega al descampado r de los expulsados, para ofrecerles comunión de reino: toca a los leprosos, acoge a las mujeres que la sociedad considera pecadoras/impuras, come con los publicanos, ofrece casa, comida a los marginados; cura a los enfermos para ofrecer a los humanos un signo de Dios, para romper las barreras que dividen y separan a hombres y mujeres, para crear en fe una familia mesiánica en que caben (son hermanos) todos los que acogen la palabra de Dios Padre (cf. Mc 3, 31-35) y están necesitados (Mt 25, 31-46).

– Jesús protesta de esa forma contra el orden de una ley civil y/o religiosa que se funda en la separación de los justos-buenos y los pecadores. Por eso resulta normal que los sabios y limpios "oficiales" le condenen. Llevada hasta el final, la actitud de Jesús pone en riesgo el orden de la sociedad. Por eso, los poderes establecidos le rechazan, apelando a su Dios del orden que divide a los humanos en buenos y malos, conforme a su frontera de justicia.

En esa línea, la protesta que vincula en contra de Jesús a sacerdotes y romanos (que acaban matándole) es de tipo social en el sentido más hondo de ese término: ellos, los adversarios de Jesús, defienden un modelo de comunicación y vida que se funda en los poderes establecidos de la ley sagrada (judía) y en la estructura de un imperio que toman como revelación de lo divino (romanos)… sin lugar para emigrantes, pródigos, pobres de diverso tipo.

Desde ese fondo entendemos el tema de la casa, que Mc 3, 20-35 había desarrollado en perspectiva de familia abierta a todos, a cumplidores y pródigos. Jesús quiere abrir en la casa del padre un lugar para los hermanos pródigos, emigrantes, enfermos…

No es que el pródigo (y Jesús) sea "piadoso" y sus adversarios malos, sino casi lo contrario. En sentido convencional son piadosos los otros, los que defienden el orden: se muestran realistas, saben que la ley es necesaria; por eso les parece peligrosa la actitud de este rompedor de círculos, pretendido mesías de comunión universal que, apelando a posibles perdones de Dios, va contra el Dios establecido, porque acoge en su familia a los pródigos del mundo. En contra de ellos ha pronunciado Jesús su más hondo programa de familia, en forma de parábola:

Publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Fariseos y letrados le criticaban diciendo: – Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces, Jesús les propuso esta parábola...:

Volver a la parábola.

El hijo mayor estaba en el campo. A la vuelta, cerca ya de la casa, oyó la música y el baile; llamó a uno de los mozos y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: -Ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero cebado, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo.

El se indignó y se negó a entrar; pero el padre salió e intentó persuadirle. El hijo replicó: – Mira: a mí, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, jamás me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, matas para él el ternero cebado.

El padre le respondió: – Hijo mío ¡tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo! Además, había que hacer fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo se había muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y ha sido hallado (Lc 15, 1-3. 12.25-32).

Una parábola sin final... No se sabe cómo termina.

Como n todas las parábolas de la vida, el final tenemos que hacerlo nosotros...:

– Por un lado están aquéllos que pueden reflejarse en el hermano menor: los pecadores y expulsados que Jesús ha ido curando y acogiendo en su camino, introduciéndolos en la nueva casa de Dios, casa del Padre donde se proclama el perdón y se celebra la gran fiesta de la vida.

– Por otro están los que actúan como hermano mayor: son justos en línea de ley, fariseos y letrados que sacralizan el orden, defendiendo así sus privilegios. Irónicamente se dice que siempre han habitado en la casa de su Padre: por eso deberían conocerle, aceptando su amor por los pequeños y pobres.

Jesús no ha presentado esta parábola a los pobres, pecadores, publicanos, excluidos, a quienes va llamando a su familia mesiánica, pues ellos conocen su forma de actuar, sino a los mayores, que se tienen por justos y construyen la casa de la vida (de la sociedad civil y/o religiosa) fundándose en sus propias leyes, en línea de seguridad impositiva. Lleguemos al final, veamos la función de cada personaje:

– El hermano menor ha sido ya acogido en la casa donde Jesús le ha ofrecido comunión; por eso celebra la fiesta de la vida con su Padre. La parábola no cuenta el proceso de su conversión, aunque relata su necesidad en tierra extraña e impura, destacando el hambre. Dice que ha vuelto y que el Padre, sin escuchar hasta el fin su descargo de conciencia, le acoge en la fiesta de la fraternidad, superando así la ley antigua.

– El Dios de la parábola, padre de Jesús, ha recibido ya en su casa de perdón y gracia a los pequeños de la tierra. Es Padre universal: para todos tiene casa, lugar en la familia. Por eso sale al campo a dialogar con el mayor, escucha sus razones y le invita a superar la ley con el hermano. Este es el Dios de Jesús que, perdonando a los pródigos, se ocupa también de fariseos y letrados: les atiende, les anima, les exhorta, para que compartan la vida con el antes perdido.

– El hermano mayor sigue fuera hasta el final de la parábola: discute con el padre (Jesús), le acusa y quiere condenarle, para bien de la casa. Tiene sus razones: ¡el mesías de Dios debería sancionar el orden de los buenos! Por eso sigue protestando a la vera de la casa y no sabemos cómo acabará su gesto ¿Entrará? ¿Quedará fuera? La parábola no quiere responder. Sabiamente deja la cuestión abierta. Jesús ha realizado su gesto; ahora son ellos, los mayores los que deben (debemos) responderle. Jesús ha derribado las barreras de la ley impositiva, superando así los privilegios de los buenos para ofrecer casa de vida gratuita y compartida a todos los hermanos.

Esta es la parábola de Jesús hermano: ya no se limita a perdonar y enseñar como a la adúltera y María (misterios 10-11), sino que ofrece la casa común a manchados y limpios, a menores y mayores. Aquí aparece como hermanos universal, iniciador de libertad que abre una casa donde habiten juntos no sólo Marta y María, sino la adúltera y sus jueces anteriores, en fraternidad de gracia. Por eso cura y acoge a los proscritos: no se ha limitado a esperarles a las puertas de la casa, va a su encuentro, abriéndoles la suerte y fiesta de su mesianismo abierto a los antiguos fariseos y letrados. Así es Mesías de la nueva familia de Dios para los humanos.

No es mesías de ley separada de la vida, no es redentor de una nación de justos, pueblo de hombres y mujeres separados en virtud de su pureza o sus antiguos privilegios. Es mesías porque acoge a los expulsados del sistema (hermanos menores) y ofrece a los otros (los mayores) su palabra de exigencia y conversión. Todos caben en su casa y camino de reino.

UN TEMA TEOLÓGICO, PLÍTICO, DE FAMILIA

— El hijo mayor representa la justicia de la ley. A su juicio, hijo menor (pródigo) que ha gastado el dinero de la herencia en fiestas y pecados debe pagar por lo que ha hecho.

Hay que castigarle, ponerle a trabajar duro, que reconozca no sólo su pecado, sino que devuelva lo gastado, para que la herencia común pueda repartirse bien entre los dos hermanos.

— El padre representa la misericordia. Más que la justicia, le importa el hijo menor, que ha estado en trance de perderse. Ciertamente, más tarde, celebrada la fiesta, se podrá hablar quizá de justicia (de cómo replantear nuevamente las cosas, entre los dos hermanos, de cómo repartir trabajos y gastos), pero por ahora, ante el hijo que vuelve, ha de expresarse la misericordia: la fiesta del vino y ternero cebado, con la música y el baile.

El hijos menor, el pródigo, queda así en medio de las dos actitudes, ejemplarmente representadas por el padre y el hermano mayor.

— El Padre es la misericordia antes de la ley. Es el amor y la fe que valora a las personas, por encima de todo lo que han hecho, no porque todo dé lo mismo, sino porque el perdón y la fiesta puede cambiar al mismo pródigo (que tiene necesidad de cambiar, no sólo por justicia, sino por dignidad personal).

— El hijo mayor es la ley antes de la misericordia. Que su hermano empiece pagando, y que lo haga en serio… Sólo después, si se convierte de verdad y paga la deuda, se podrá hablar de fiestas.

La solución del problema no es fácil. Porque el problema no habla sólo de hermanos en privado y de padres buenos… Habla de la vida social, de la responsabilidad ante la justicia… y de la misericordia. Hay que intentar reconocer también las razones del hermano mayor… (así lo he querido mostrar en mi libro sobre la misericordia).

Un tema abierto...

El centro de la parábola no es el hijo que vuelve, quizá arrepentido, sino el Padre que le espera y acoge, con misericordia, ofreciéndole una terapia de amor y de fiesta.

El centro es también el hermano mayor, que quiere que se cumpla la justicia, que el menor pague por lo que ha hecho, de devuelva lo gastado, que ha de ser para los dos (no quiere darle otra vez la mitad de la herencia del padre a quien ya la ha gastado).

La respuesta del Padre refleja la conducta específica de Jesús, que ofrece amor y anuncia salvación a quienes parecían haberse separado de la alianza israelita, es decir, a los expulsados e impuros, teniendo que enfrentarse por ello con los “puros” y los cumplidores según ley. Pero los puros como el hermano mayor… y los limpios tienen también su razón..

Una lectura “crítica”

Esta parábola nos lleva más allá de la ley, es decir, de una justicia entendida en forma equivalencia judicial.

Conforme a una justicia de ley (talión), el padre no puede recibir con fiesta al hijo que ha malgastado su fortuna, sino que debe exigirle cuentas de lo que ha hecho.

Pero la misericordia del padre, que ama al hijo y se conmueva (esplagkhnisthê, 15, 20), viéndole venir, está por encima de esa ley.

(a) Este padre de misericordia, que es símbolo del Dios de Jesús, recibe en su casa al hijo pródigo, sin reprocharle nada, al contrario, haciendo fiesta.

(b) El hermano mayor, que reproduce los principios religiosos y sociales de los fariseos y escribas, se opone según ley a la misericordia del padre.

Esta parábola rompe los estereotipos y principios de la justicia social, proponiendo un principio superior u subversivo de misericordia, que no ha de entenderse sólo en un plano intimista de relación con Dios (o entre familiares íntimos), sino de organización eclesial y social.

Pero esa misericordia del padre ha de ser capaz de engendrar justicia social, pues el hermano mayor también tiene su razón. El problema está en cómo aplicar esta parábola a la vida concreta de la iglesia y del conjunto social, el problema es cómo hacer que la misericordia se vuelve principio de justicia.

El principio de la justicia social es claro, está de parte del hermano mayor, que quiere aplicar la ley al hermano menor que ha vuelto tras gastarlo todo. Esta parábola no habla de justicia legal, pero es claro que el tema está en su fondo. Un padre particular, como el de la parábola, puede actuar como en la parábola, pero en un contexto social (o eclesial) su actitud puede causar problemas.

Sin duda, la respuesta de ese padre responde al principio de una justificación gratuita, propia del Dios que acoge y justifica al pecador, según Pablo. Pero ¿cómo construir sobre esa base un orden social, una iglesia? La conducta de este padre responde al “rehem” divino de Ex 34, es decir, a la conmoción interna, que precede a toda ley concreta, y que está por encima de. Pero ¿cómo organizar desde ese rehem una sociedad concreta?

Evidentemente, Lucas nos diría que se trata de superar un tipo de justicia, a partir de la misericordia, para fundamentar así la justicia de otra forma, desde el don más alto de la gracia (es decir, de la misericordia), partiendo de la muerte y resurrección de Jesús. Pero ello exige una serie de adaptaciones y aplicaciones que sólo Mateo ha comenzado a formular en el Nuevo Testamento.

Hacia una conclusión

Ésta es una parábola del amor escandaloso y provocador, parábola de la fiesta del padre… Pero ella ve en contra de una justicia que exige que a cada uno se le sancione según sus obras.

(1) El hermano “mayor” ha hecho lo que debe y por eso critica con todo derecho a su padre: ha cumplido la ley y así quiere que nadie (ni su hermano menor) derroche la herencia. Pero el padre no es el "deber"..., sino el amor

(2) El menor no ha sido fiel, pero, al final, quiere ponerse bajo la ley del padre: ¡quiere que le trate como a un jornalero! No exige la entada en la familia e intimidad de la casa, no viene por más herencia. Le basta con que quieran recibirle y mantenerle a sueldo.

(3) Pero el Padre le recibe como hijo de casa, no como jornalero, en amor y no por ley, queriendo que el otro hermano haga lo mismo. El Padre hace fiesta. Es un buen «viejo» como dicen en muchas tierras de lengua castellana

Una anotación crítica. El pródigo podría ser un aprovechado, un puro vago y gorrón

La parábola no dice si el hijo/hermano pródigo viene arrepentido, sino simplemente por hambre. La necesidad le hace volver en la casa de su padre, no el cariño (que vendrá después). Posiblemente no sabe de amor: ha malgastado la fortuna con mujeres sin amor (Lc 15, 30) y que no ha encontrado casa en ellas.

Ha derrochado su herencia y al fin se encuentra sólo, entre los puercos de una herencia ajena, tratado como mercancía, a pan tasado. Por eso vuelve sin amor, por necesidad. Vemos así que ésta no es una parábola del arrepentimiento, sino de la miseria del hijo y de la misericordia del padre, de manera que son equivocadas las interpretaciones moralizantes que acentúan la bondad del pródigo, para resaltar después la dureza legalista del otro hermano.

El pródigo no vuelve por bondad; ni siquiera se dice en el texto que vuelve como arrepentido, pues sus palabras (¡he pecado contra el cielo y contra ti…!) pueden ser ejercicio normal de retórica. No tiene por qué ser bueno; es simplemente necesitado. Pero vuelve y el padre le ama y ese amor del padre puede trasformarse, llevándole del plano de la ley al plano del amor gratuito. Por su parte, el mayor no es malo, pero quiere mantener el orden de la casa, según la ley, conforme a los principios de administración del mundo. Para que exista justicia, tiene que oponerse al gesto del padre que convierte nuevamente al pródigo en dueño de la casa.

Más allá del engaño del pródigo y del legalismo del mayor

Ni el pródigo es justo (es sólo un perdido en busca de comida), ni el mayor injusto (es simplemente un hombre de la ley).

Bueno y amoroso es sólo el padre porque cree que los hijos pueden vivir en gratuidad, juntos en la misma casa, en gesto de alegría compartida. Así termina el texto, de manera abierta: no sabemos si el hermano mayor entrará en la casa que el padre ha abierto de par en par para el pequeño que vuelve. No sabemos si el pequeño se dejará amar hasta el final… El final de la parábola depende de los mismos oyentes o lectores, que son los que tienen que responder y completar el lo que ha dicho Jesús: ¿Acogerá el hermano mayor al menor? ¿Cómo podrán relacionarse después? Esas preguntas nos sitúan en el interior del evangelio y de la vida de la Iglesia.

Pregunta final: ¿Vuelve arrepentido, necesita arrepentirse, necesita cambiar...?

La catequesis y el magisterio de la Iglesia han utilizado esta parábola con fines pedagógicos: para que los pródigos se conviertan, para que los hermanos mayores sean capaces de aceptarles en casa. El segundo caso es claro, el primero no tanto.

Desde un punto de vista literario y religioso, la parábola no exige que el hijo menor se convierta… Si vuelve es, de hecho, expresamente, por hambre. Sólo por hambre, pero vuelve… Y vuelve dispuesto a tratar con su padre…

Pero el padre no le exige tratos, ni disculpas. Simplemente le acepta en la casa, le ofrece su fiesta… No le ha ido a buscar (porque respeta la libertad del hijo); pero está esperando su vuelta, sin condiciones.

El texto no lo dice. Algún lector puede suponer que el pródigo vuelve arrepentido, pero ni el texto lo exige, ni el padre habla para nada de arrepentimiento.

La fiesta del padre— ¿Para que el menor se convierta, para que al fin pueda haber justicia?

El Padre hace fiesta por su hijo que ha vuelto. Una fiesta sin condiciones. Una fiesta en la que quiero destacar estos rasgos:

Vestido. El padre pide a los criados que traigan para el hijo su vestido antiguo (stolên tên proôtên)…, la estola primera de autoridad y de fiesta. La estola es una túnica talar de fiesta y de gloria, como la que lleva en ángel de pascua (Mc 16,5) y los glorificados de Ap 6, 11; 7, 9… Las estolas largas son signo de autoridad y así las llevan los escribas vanidosos de Lc 20, 46 par. El padre no pone a su hijo un traje de faena (de obrero), sino el vestido de autoridad y gloria.

Poned el anillo en su dedo… El anillo no es aquí signo de novio en matrimonio, ni objeto de adorno… sino expresión de autoridad. Los reyes son los que llevan el anillo con el que firman sus documentos. El padre le da al hijo su cuenta, la firma de banco, la autoridad sobre la casa…, sin haberle preguntado nada, sin cerciorarse de que viene arrepentido… Simplemente por gozo, simplemente por fiesta.

Lo mismo las sandalias… No son las sandalias ordinarias del camino, sino las de la casa… Sandalias para vestir, para bailar, para comer en el banquete que llega…

Comamos, celebremos… CON traje es de fiesta, de fiesta la comida, que es comida de alegría del padre. Quizá pudiéramos decir que lo que puede curar al hijo es la alegría del padre…

La música y el baile… Esto es lo que oye, esto es lo que siente el hijo que vuelve del trabajo. Oye la música, siente los bailes… No se dice cómo son, pero todo permite suponer que son bailes de de chicos y chicas.. El mayor dirá que su hermano ha gastado la fortuna con «malas mujeres» (15, 30).

Lógicamente el padre invita a las mujeres buenas y a las buenas mujeres (hombres y mujeres buenos, en la fiesta del Padre). Ahí me quedo. Sigue tú contando.