Domingo de la Sagrada Familia

Celebramos el domingo de la Sagrada Familia, correspondiente al Ciclo A. De modo similar a otros años, más o menos. Es decir, en pleno corazón de las Navidades, como si esa catequista incansable de la teología que es la sagrada liturgia hubiera querido dar a entender colocando la fiesta dentro del marco navideño que todo el misterio de la venida del Salvador ha de ser, si no comprendido -porque, de serlo, ya no sería Misterio- sí, por lo menos, celebrado dentro del seno familiar.

Viene a resultar así -continúa la teología-, que lo de la familia se antoja en cierto modo lógico, y hasta prácticamente necesario, desde que el Hijo de Dios, asumiendo la voluntad del Padre de salvar a los hombres, decidió hacerse hombre con todas las consecuencias, empezando por las propias de la niñez, a la que tantas y tantas vicisitudes acechan.

Por de pronto, sencillez y niñez van de la mano en Navidades. Y para que el símil sea posible, digamos que la sencillez empieza por ser pobreza. Y pobreza arquetípica, con la que tendrán que vérselas, de una u otra forma, para serlo de verdad, todas las pobrezas de la Humanidad. Tal vez no sea casual que los primeros que se llegan al establo de Belén son los pastores. Estaban majadeando sus ganados en la Noche Santa y el cielo quiso tener con ellos ese gesto distintivo de primicia de la Buena Nueva, prólogo si se quiere de toda evangelización.

Identifiquémonos con los pastores de Belén: no bien recibido el anuncio del ángel, acudieron con presura a ver lo que había pasado y encontraron «a María y a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc 2,16). Detengámonos también nosotros a contemplar la escena, por lo mucho que en ella nos va, y reflexionemos en su significado, que, lejos de superficial, resulta profundo y mistérico, algo mucho más que misterioso.

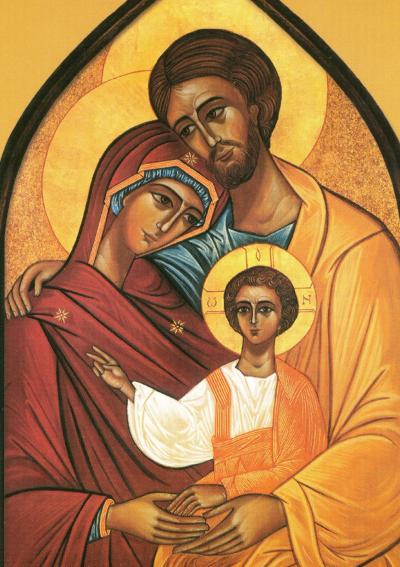

Los pastores, no sólo encontraron al Niño Jesús, sino también a una pequeña familia: madre, padre e hijo recién nacido. Dios quiso revelarse naciendo en una familia humana y, por eso, la familia humana se ha convertido en icono de Dios. Porque Dios es Trinidad, es comunión de amor, y la familia es, con toda la diferencia que existe entre el Misterio de Dios y su criatura humana, una expresión que refleja el Misterio insondable del Dios amor.

El hombre y la mujer, creados a imagen de Dios, llegan a ser en el matrimonio «una sola carne» (Gn 2, 24), esto es, una comunión de amor que engendra nueva vida. En cierto sentido, por eso, la familia humana es icono también de la Trinidad por el amor interpersonal y por la fecundidad del amor, que coexisten en el Dios-Tres Personas.

A esta dimensión trinitaria, nada menos, quiso referirse san Agustín de Hipona predicando del nacimiento del Señor en el seno de una familia un día de Navidad posterior al año 411-412. «Él es -dijo entonces- el Señor, Dios nuestro; él, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre nuestro Salvador, quien, en cuanto nacido del Padre, creó también a su madre, y, creado de la madre, glorificó también al Padre; en cuanto nacido sin parto de mujer, es hijo único del Padre, y en cuanto nacido sin abrazo de varón, hijo único de su madre.

Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, hijo de Santa María, esposo de la santa Iglesia, a la que hizo semejante a su madre. En efecto, para nosotros la hizo madre y para sí la conservó virgen […] También la Iglesia, como María, goza de perenne integridad virginal y de incorrupta fecundidad. Lo que María mereció tener en la carne, la Iglesia lo conservó en el espíritu; pero con una diferencia: María dio a luz a uno solo; la Iglesia alumbra a muchos que han de ser congregados en la unidad por aquel único» (Sermón 195,2).

La Palabra de Dios (Si 3,3-7.14-17) presenta a la familia como la primera escuela de sabiduría, que educa a sus miembros en la práctica de las virtudes que conducen a la felicidad auténtica y duradera. En el plan de Dios para la familia, el amor de los cónyuges produce el fruto de nuevas vidas, y se manifiesta cada día en los esfuerzos amorosos de los padres para impartir a sus hijos una formación integral, humana y espiritual.

En la familia, por otra parte, en cualquier familia después de todo, a cada persona —tanto al niño más pequeño como al familiar más anciano— se la valora por sí misma, y no se la ve como un medio para otros fines.

Aquí empezamos a vislumbrar el papel esencial de la familia como primera piedra de la construcción de una sociedad bien ordenada y acogedora, educada en valores.

Logramos apreciar, además, dentro de la sociedad en general, el deber del Estado de apoyar a las familias en su misión educadora, de proteger la institución de la familia y sus derechos naturales, y de asegurar que todas las familias puedan vivir y florecer en condiciones de dignidad. ¡Cuántos Estados, por el contrario, usurpan actualmente los derechos inalienables de los padres para con sus hijos, por ejemplo en el delicado asunto de la enseñanza! ¡Y cuántos Estados así, en vez de servir, se sirven de aquellos a quienes tienen que servir, en flagrante violación de los derechos familiares!

Como en la alianza conyugal el amor del hombre y de la mujer es elevado por la gracia hasta convertirse en participación y expresión del amor de Cristo y de la Iglesia (cf. Ef 5,32), así también la familia, fundada en el amor, está llamada a ser una «iglesia doméstica», lugar de acogida y regazo de fe, de oración y de solicitud amorosa por el bien verdadero y duradero de cada uno de sus miembros.

Hay que haber visitado Tierra Santa para percibir el encanto navideño y reflexionar sobre estas realidades en la ciudad de la Anunciación. El pensamiento allí se va naturalmente a María, «llena de gracia», la Madre de la Sagrada Familia y Madre nuestra. Nazaret nos recuerda el deber de reconocer y respetar la dignidad y la misión otorgadas por Dios a las mujeres, así como sus carismas y talentos especiales.

Lo mismo en cuanto madres de familia, que mediante su presencia vital en las fuerzas laborales y en las instituciones de la sociedad, o también, si es el caso, en la vocación especial a seguir al Señor plenamente, las mujeres desempeñan un papel indispensable en la creación de la «ecología humana» (cf. Centesimus annus, 39) de la que nuestro mundo tiene urgente necesidad: un ambiente en el que los niños aprendan a querer a los demás, a ser honrados y respetuosos con todos, a practicar las virtudes de la misericordia y del perdón.

¿Cómo pensar en la Sagrada Familia de Nazaret sin tener en cuenta igualmente a san José, el hombre justo que Dios quiso poner al frente de su familia? Hasta en la iglesia que hoy se levanta sobre lo que fue su casa, vivienda de la Sagrada Familia, no muy distante de la moderna basílica de la Anunciación, donde habría tenido lugar el misterio de la Encarnación del Verbo, se respira como un halo de silencio y de indescriptible atractivo familiar. ¡Cuántas veces el joven Jesús acompañaría a su “padre” José hasta la vecina ciudad romana de Séforis, todavía hoy, aunque en ruinas, con mosaicos de singular belleza, adonde san José acudía para dar curso a sus gestiones madereras.

Del fuerte y paterno ejemplo de san José, aprendió Jesús las virtudes de la piedad varonil, la fidelidad a la palabra dada, la integridad y el trabajo duro. En el carpintero de Nazaret vio cómo la autoridad puesta al servicio del amor es infinitamente más fecunda que el dominio. ¡Gran necesidad la que nuestro mundo posmoderno tiene del ejemplo, de la guía, de las maneras sobrias y contenidas, y de la fuerza serena y conmovedora de hombres como san José!

Por último, al contemplar a la Sagrada Familia de Nazaret, dirigimos la mirada al Niño Jesús, que en el hogar de María y de José creció en sabiduría y conocimiento, hasta el comienzo de su vida pública. Narra san Lucas que, después de la presentación de Jesús en el Templo, «así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él» (Lc 2, 39-40).

Jesús no se limitó, en Nazaret, a ser sólo receptivo. También enseñó a María y a José algo de la grandeza del amor de Dios, su Padre celestial, fuente última de todo amor, de quien toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra (cf. Ef 3,14-15). De ahí la oración Colecta de la misa: en ella pedimos al Padre que «nos ayude a vivir como la Sagrada Familia, unidos en el respeto y en el amor».

La preocupación de María y de José por Jesús es la de todo padre que educa a un hijo, que le introduce a la vida y a la comprensión de la realidad. Hoy, por tanto, es necesaria una oración especial por todas las familias del mundo. Imitando a la Sagrada Familia de Nazaret, los padres se han de preocupar seriamente por el crecimiento y la educación de los hijos, para que maduren como hombres responsables y ciudadanos honestos, sin olvidar nunca que la fe es un don precioso que se debe alimentar en los hijos también con el ejemplo personal.

Oremos al mismo tiempo, pues, para que cada niño sea acogido como don de Dios y sostenido por el amor del padre y de la madre, y pueda crecer como el Señor Jesús «en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52).

Sean el amor, la fidelidad y la dedicación de María y José acabado ejemplo de los esposos cristianos: ellos no son los amigos o los dueños de la vida de sus hijos, sino los custodios de este don incomparable de Dios. Fue precisamente en la ciudad de Jesús, María y José, donde san Pablo VI dijo que necesitamos volver a Nazaret para contemplar de nuevo el silencio y el amor de la Sagrada Familia, modelo de toda vida familiar cristiana.

Con ayuda de Jesús, María y José podemos apreciar mejor aún el carácter sagrado de la familia que, según el plan de Dios, se basa en la fidelidad de un hombre y una mujer, para toda la vida, consagrada por la alianza conyugal y abierta al don incomparable de la existencia.

¡Cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo necesitan hacer suya esta verdad fundamental, base de la sociedad! ¡Y cuán importante viene a ser hoy el testimonio familiar para la formación de conciencias maduras y la construcción de la civilización del amor!

La Sagrada Familia de Nazaret, en fin, ahí está, como icono de unión con Dios, de intachable conducta ciudadana y de supremo paradigma de valores humanos al servicio de Dios y de la sociedad. Ella será siempre, por eso, el mejor espejo donde mirarse y la ideal referencia a la que tender.