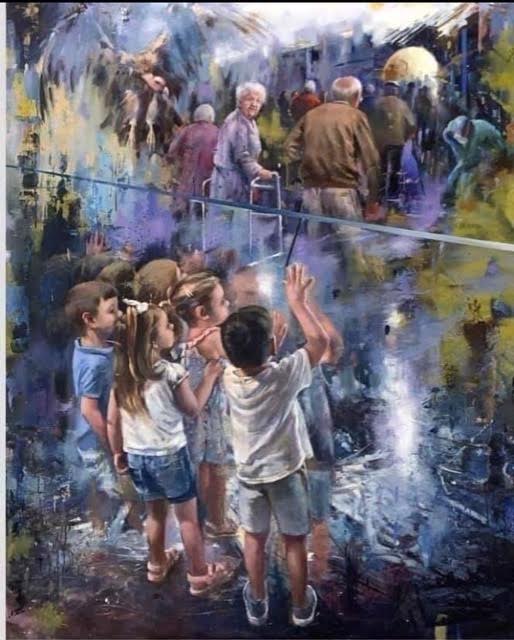

¿Qué haremos sin ellos?

El cuadro ¿Qué haremos sin ellos?, del pintor jerezano Juan Lucena Orellana, afincado en La Barca de la Florida, tiene como protagonistas a esos abuelos fallecidos a causa del Covid-19 y a los nietos de los que no pudieron despedirse. Es un homenaje rendido a las miles y miles de personas muertas en los últimos meses a causa del coronavirus. El pintor lo comenzó a finales de marzo, luego lo dejó aparcado un tiempo, y a punto estuvo incluso de borrarlo. Tras varias modificaciones, en fin, un día sopló el arte con ganas, lo retomó y, llevado de la feliz idea hoy aplaudida por cientos de personas, lo concluyó.

La idea había nacido solo días después de que se decretara el Estado de Alarma. Juan Lucena asistía entonces impotente –como tantos- a la infausta despedida dada a miles de finados a causa del Covid-19 en España, entre ellos un alto número de ancianos en soledad forzosa durante la recta final de sus vidas. El artista por eso no dudó en tomar a finales de marzo sus pinceles y ponerse manos a la obra. A base de quitar y añadir y poner elementos, el resultado final fue ¿Qué haremos sin ellos?, un cuadro de 150x120 cm, pintado sobre lino, manchado en acrílico y terminado en óleo.

La composición muestra a un grupo de niños detrás de un cristal de metacrilato -según debemos comunicarnos en la llamada nueva normalidad- que se despiden de sus abuelos. Los ancianos, a su vez, van caminando hacia un túnel iluminado y uno de ellos, una mujer, mira hacia los pequeños: ese solo gesto indica todo lo que dejan atrás los abuelos fallecidos en una tremenda soledad. Genial homenaje, pues, a los ancianos que no pudieron despedirse de sus seres queridos, «especialmente -confiesa Lucena- de sus nietos a los que muchos han criado». La obra incluye también un buitre que, según el artista jerezano, presagia la muerte, y al otro lado un sanitario inacabado que asiste con impotencia -las manos en la cabeza-, a esta irreversible y tristísima despedida.

Los cientos de comentarios llegados desde los más apartados rincones de España y fuera de España, le han hecho al artista sentir su acierto: «No hay satisfacción más grande para un pintor», ha comentado, y da de lleno en la diana. Sensibles con esta durísima prueba, sobre todo las familias a las que el virus les ha arrebatado algún miembro, Lucena quiere con su sencilla obra «rendir homenaje a las personas que nos dejaron». Ese homenaje que la sociedad les negó, y que habrán encontrado al llegar al amorosísimo regazo de Dios.

Las despedidas, para qué vamos a engañarnos, sean del color que sean resultan siempre tristes. La que refleja este cuadro fue, además, cruel. Y ya veremos cuando cante la gallina de la judicatura si no hay que ir más lejos todavía con el calificativo. Aplaudo, pues, la inspiración del pintor y su total acierto manejando los pinceles hasta plasmar con singular belleza tan negra historia, esa que también aquí hiere el alma.

Abuelos que lo dieron todo, sin ahorrarse fatigas. Abuelos de las generaciones de posguerra, diligentes y afanosos en levantar a una España en ruinas. Abuelos sacando adelante a sus hijos, los papás de estos nietos que miran ahora con estupor no exento de infantil curiosidad cómo sus «yayos» y «yayas» se alejan poco a poco hacia el ignoto más allá con el típico instrumental de una vejez doliente y digna de mejor suerte; y con la mirada tierna de quienes nunca dejaron de prodigar cariño a sus peques de entonces, hoy ya chavales capaces de preguntarse: ¿Qué haremos sin ellos?

Abuelos, en fin, que supieron rascarse los bolsillos para sacar adelante a sus hijos a lo largo de las recientes crisis sufridas en España; esos hijos suyos de la tierra y del alma, papás de estos niños que ahora contemplan admirados a través de la pantalla de metacrilato la despedida sin retorno de quienes nunca dejaron de prodigarse con ellos en parques y jardines mediante alguna golosina, antes de que sonara la hora de ser internados en una residencia.

La soledad no deja de ser palabra equívoca, misteriosa, difícil. Alguna vez en la vida habremos estado solos, sin duda, pero no es igual, ni mucho menos, la soledad del cartujo que la del anacoreta, ni la del presidiario que la del residente. Tampoco faltan los que opinan que se puede salir de ella, frase tan llena de misterio como el dicho mismo de los que afirman haberla abrazado libremente y hasta incluso disfrutarla. Hay gustos para todo…

La soledad, en cualquier caso, es concepto con muchas aristas, con no pocos recovecos, con circunstancias transversales innúmeras que obligan a que se pueda entender de una determinada manera y, a la vez, de su contraria. Por de pronto, la soledad no es lo mismo que estar solo, ni es igual la impuesta o forzosa que la elegida.

Recordaba yo el otro día, domingo-solemnidad de la Santísima Trinidad, a san Hilario de Poitiers, cuando escribió que «Dios está solo, pero no es solitario (Deus solus, sed non solitarius). Dicho patrístico con ribetes axiomáticos. De la misma manera que hay silencios que educan, los hay que aturden. El trinitario siempre fue sonoro; y la compañía de los Tres, dulce; y su actividad, incesante. Está Dios solo, sí, pero no es solitario, no está aburrido, vamos. Es social en su interioridad. Es el «Trespersonas», teniendo aquí bien en cuenta que «persona» es palabra que, predicada de Dios, siempre debe matizarse.

«Decimos tres personas -declara explícito san Agustín- para no guardar silencio, no para decir lo que la Trinidad es» (La Trinidad, 5, 9,10). Y el mismo santo Doctor afirma también que «la naturaleza humana es de condición sociable» [sociale quiddam est humana natura] (Del bien del matrimonio, 1,1). Lo cual conlleva, por supuesto, que, si Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, es porque nos quiere sociables, no aparcados ni condenados a la trastera de una soledad impuesta e inservible. ¡Cuánta madurez y sabiduría desperdiciamos arrinconando a los ancianos!

El capítulo de las residencias en este imborrable coronavirus del 2020 dará mucho que hablar en España. Van a pasar años y años sin que la mancha se quite, sin poder borrarla ni con lejía. Cuando a las futuras generaciones les cuenten semejante ignominia, sentirán vergüenza de pertenecer a esta tribu infame que pasó por este destartalado planeta empeñada en empeorarlo a base de aprovecharse de los demás.

Menos mal que, como compensación nunca debidamente agradecida, habrá también hombres y mujeres de bien, gentes para quienes la caridad no ha muerto. Personas bondadosas, generosas y prontas a dejarse la piel en el empeño, entregadas sin tregua al altruismo y a las obras de misericordia, en todo momento dispuestas y disponibles a dar razón de su esperanza y a demostrarle a la sociedad que, por mucho que se intente, nunca podrán convivir la indignidad y el decoro. ¡Gracias, querido Juan Lucena Orellana, por tu regalo!