Glorioso Patriarca San José

Los católicos celebran el 19 de marzo la solemnidad de san José, esposo de la santísima Virgen María y patrono de la Iglesia universal. San Juan Pablo II le dedicó el 15 de agosto del 1989 la exhortación apostólica Redemptoris custos, carta magna de la josefología. Bien se ve, pese a todo, que han hecho falta dos milenios largos para que esta humilde figura del Misterio de Belén saliera de su silencio plurisecular.

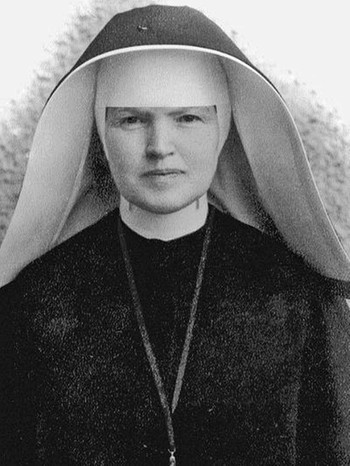

Cuenta en sus Memorias la Madre Pascalina Lehnert, ama de llaves del Vaticano en tiempos de Pío XII (1939-1958), cosas harto pintorescas al respecto. Por ejemplo, que la Basílica de San Pedro, mediado ya el pontificado de Pío XI (1922-1939), aún no tenía siquiera una imagen de san José. Y ella, que en la pila bautismal había recibido el bello nombre de Josefina, lo llevaba muy a mal. Hasta que un día, harta ya de la situación, burlando la vigilancia de su jefe cardenal Pacelli, Secretario de Estado, introdujo en la correspondencia que éste debía despachar con el Papa nada menos que una carta dirigida al propio Pío XI. Fruto de dichas gestiones es hoy, según ella, el cuadro que figura en el altar central del brazo izquierdo de la Basílica, el de los confesionarios. La Madre Pascalina advierte que solía rezar a menudo en esa Capilla. Pero también que su diálogo con san José solía terminar poco más o menos así (cito de memoria): “Hice lo que pude porque estuvieras en esta Basílica, pero yo no tengo la culpa de que te hayan sacado tan feo”. Uno, que lo ha visto muchas veces, admite que agraciado desde luego no está.

La verdad es que el culto a san José comenzó, en efecto, sólo durante el siglo IX. En 1621 Gregorio V declaró el 19 de marzo fiesta de precepto (celebración que se mantuvo hasta la reforma litúrgica del Vaticano II), y Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia universal. Su patrocinio sigue vigente no sólo como defensa contra los peligros que surgen, sino también, y sobre todo, como aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo. Sorteadas dificultades de monseñores y teólogos poco partidarios de la idea, san Juan XXIII introdujo su nombre en el canon de la misa, después de Santa María Virgen. Y en 1989 llegó san Juan Pablo II con la citada exhortación.

Pese a tantos siglos de ocultamiento, la josefología reviste singular importancia en la historia de la salvación. San José se mostró en todo, al igual que su esposa María, como auténtico heredero de la fe de Abraham: fe en Dios que dispone los avatares de la historia según su designio salvífico. Su grandeza, como la de su esposa, resalta aún más porque cumplió su misión de forma humilde y oculta en la casa de Nazaret.

Un ejemplo el suyo que nos empuja con sencillez y modestia a la tarea asignada por la Providencia. Padres y madres de familia han tenido siempre en él un hermoso ejemplo de vida laboriosa cumpliendo con entusiasmo la difícil misión educativa.

Otro tanto cabe decir de los sacerdotes, que ejercen la paternidad con respecto a las comunidades eclesiales, aman a la Iglesia con afecto y entrega plena, y sostienen a las personas consagradas en su observancia gozosa y fiel de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Nuestro santo protege también a los trabajadores del mundo, para que, desde sus respectivas profesiones, contribuyan al progreso de la humanidad.

«La respuesta del Señor Jesucristo: Convenía que yo me ocupara de las cosas de mi Padre (Lc 2,49) -aclara san Agustín-, no indica que la paternidad de Dios excluya la de José. ¿Cómo lo probamos? Por el testimonio de la Escritura, que dice textualmente: Y les dijo: ¿No sabíais que conviene que yo me ocupe de las cosas de mi Padre? Ellos, sin embargo, no comprendieron de qué les estaba hablando. Y, bajando con ellos, vino a Nazaret y les estaba sometido (v. 51)… ¿A quiénes estaba sometido? ¿No era a los padres? Uno y otro eran los padres […] Ellos eran padres en el tiempo; Dios lo era desde la eternidad. Ellos eran padres del Hijo del hombre, el Padre lo era de su Verbo y Sabiduría (1Co 1,24), era Padre de su Poder, por quien hizo todas las cosas» (Sermón 51, §19-20).

«Reafirme su mayor pureza su paternidad –prosigue sagaz el de Hipona-, no sea que la misma santa María nos lo reproche. Ella no quiso anteponer su nombre al del marido, sino que dijo: Tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando (Lc 2,48) […] ¿Acaso ha de respondérsele: “Porque tú no le engendraste con la obra de tu carne”? Pero él replicará: “¿Acaso ella le dio a luz por obra de la carne?”. La acción del Espíritu Santo recayó sobre los dos. Siendo —dice— un hombre justo (Mt 1,19). Justo era el varón, justa la mujer. El Espíritu Santo, que reposaba en la justicia de ambos, a ambos les dio el hijo» (Sermón 51, § 30).

El de san José, por lo demás, es un silencio que descubre de modo especial el perfil interior de su alma. Los Evangelios hablan exclusivamente de lo que José «hizo»; sin embargo permiten descubrir en sus «acciones» —ocultas por el silencio— un clima de profunda contemplación. José estaba en diario contacto con el misterio «escondido desde siglos», que «puso su morada» bajo el techo de su casa. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo promotora de la renovación del culto a san José en la cristiandad occidental (Cf. Redemptoris custos, 25).

«Y tomé por abogado y señor –escribe la Santa- al glorioso san José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que ansí de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haverle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, ansí de cuerpo como de alma; que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a entender que ansí como le fue sujeto en la tierra -que como tenía el nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar-, así en el cielo hace cuanto le pide» (Libro de la vida, 6,6).

El sacrificio que de sí mismo hizo José a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa, encuentra una razón «en su insondable vida interior, de la que le llegan mandatos y consuelos singularísimos, y de donde surge para él la lógica y la fuerza —propia de las almas sencillas y limpias— para las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando, por un amor virginal incomparable, al natural amor conyugal que la constituye y alimenta» (Redemptoris custos, 26).

Es, en fin, el de san José un silencio contemplativo del misterio de Dios, en una actitud de disponibilidad total a la voluntad divina. Dicho de otro modo: no manifiesta un vacío interior. Al contrario, refleja la plenitud de fe que lleva en su corazón, y guía cada uno de sus pensamientos y cada una de sus acciones. Un silencio gracias al cual José, al unísono con María, conserva la Palabra de Dios, conocida a través de las Escrituras, confrontándolas permanentemente con los acontecimientos de la vida de Jesús; silencio estratégico de oración continua, de bendición del Señor, de adoración de su voluntad y de confianza absoluta en su Providencia. Nada mejor, pues, que dejarnos contagiar por su evangélico silencio. Ni tampoco más saludable que aprender de él a servir a la economía de la salvación. Necesitamos esto en un mundo a menudo tan ruidoso que no favorece en absoluto el recogimiento y la escucha práctica de la voz de Dios.

Hay vidas que aturden por el estruendo de sus hechos de un día o de unos meses. Son simple anécdota, emoción fugitiva, flor pasajera, ruido de un momento. Otras, en cambio, se deslizan con levedad, con la gracia apacible de un remanso o con el danzarín regocijo de un caz. Parecen a primera vista decir poco; pero luego, si reparamos, si conseguimos deletrear su fino abecedario, nos quedaremos absortos ante el deslumbramiento. Tal es la vida del humilde artesano de Nazaret. En ella, como bullebulle colmenero, el hervor resuena dentro.

Abismo de interioridad, sí señor, el de san José. Mientras su cuerpo reluce como dechado de templanza, su alma, preparada para recibir secretos divinos, se nos ofrece como trasunto del paraíso, como prodigio de armonía, como lira pulsada por la delicada mano de Dios. Respira cielo y exuda virtud. Vive en la cumbre de todas las elevaciones y atesora la serena voz del pensamiento. No en vano tuvo a Jesús en sus brazos, le meció cuando pequeño, se oyó llamar padre por la Sabiduría, y sintió la inefable ternura producida por la contemplación de aquel Niño en cuyas manos había florecido la inmensidad del universo. Los once kilómetros sobre poco más o menos que separan Nazaret de Séforis, donde san José ejercía con frecuencia su oficio de contratista con los madereros de la zona, darían pie a que lo acompañara el joven Jesús haciendo juntos, ida y vuelta, a pie, pero entregados a un sabrosísimo diálogo.

Tiene el Santo Patriarca la gracia de la flor llena de rocío que sabe entregarnos con caridad su aroma. A su lado florece la bondad, arraiga la dulzura, fructifica el sosiego, deleita la gracia, emociona la armonía y santifica la virtud. No es santo de una época ni de un siglo. Es el Glorioso Patriarca de todos los milenios, horas y momentos, siquiera fuere por tantos y tantos hombres y mujeres que llevan su nombre.

Pasa enseñando el valor de la vida sosegada, la belleza de los humildes, la sencillez de los anawin. A su lado oiremos de nuevo dentro del corazón la callada resonancia de un lenguaje de niñez y juventud aprendido en Belén y en Nazaret. Y sobre todo, a dialogar dulcemente con quien es el Camino, la Verdad y la Vida.