Lo que importa – 43 Amagar sin dar

¿Querer y no poder?

A riesgo de emborronar matices y de comportarme como elefante en una cacharrería, destacaré los puntos en que me he llevado más decepción, dada la línea de reflexión que seguimos en este blog. Quizá el más fundamental sea que se atiene a la consideración de que el cristianismo (sobre todo, el catolicismo) es “una religión más” de las muchas que hay en el mundo, aunque se abra a discernir lo que las otras aportan a la humanidad. Es una pena que no lo haga desde una universalidad de facto. No se trata de retomar la idea de que sea “la única religión verdadera”, y menos de insistir en ella. Pero es preciso recalcar que es “la única a secas”, como si se tratara de un tronco matricial de cuya sabia se nutren todas las demás confesiones religiosas e incluso quienes reniegan de la religión. Prueba fehaciente de tan gran reduccionismo es la relevancia y trascendencia que se le da al “bautismo” como acceso, cuando es obvio que la religiosa es una de las dimensiones vitales que recibimos con el ser que se nos regala. Es obvio que solo los recintos amurallados, los grupos exclusivos y las sectas necesitan puerta de entrada.

Me explicaré someramente. A mi modesto entender, las líneas cruciales del cristianismo son dos: una, vertical, que se identifica con la paternidad divina universal, y otra, horizontal, que se constituye por la fraternidad humana consiguiente a la única paternidad divina. El Jesús en quien se funda y de quien se nutre el cristianismo expresa con meridiana claridad, en su ser y en su vida, que el Dios en quien creemos es nuestro padre y que todos los seres humanos, con quienes compartimos la vida, son nuestros hermanos. Paternidad divina y fraternidad humana. Si eso es lo esencial del cristianismo, siendo coherentes, tendremos que admitir, en primer lugar, que todos los seres humanos somos cristianos por ser hijos del mismo padre y, tras ello, sacar la conclusión pertinente de una hermandad sin “exclusión” posible entre nosotros. A la pregunta de cuántos cristianos hay en el mundo deberíamos responder “sobre ocho mil millones” (todos los seres humanos existentes), por más que muchos sean miembros de otras confesiones, se comporten como furibundos ateos o digan que la cuestión de la religión les trae al pairo. Afortunadamente, nadie puede sacudirse de encima, por mucho que chille o patalee, la condición de ser “hijo de Dios”. El Sínodo pasa de largo sobre tan enjundioso tema, aunque haga un gran esfuerzo por ver el ecumenismo no solo como oración de unidad, sino también como puesta en común de los dones recibidos incluso por quienes se confiesan miembros de religiones no cristianas. Tengo la impresión de que el cristianismo, a pesar de sus dos mil años de historia, todavía está en sus prolegómenos, tratando de esclarecer sus mismos fundamentos. Aunque haya logrado iluminar muchos procedimientos humanos a través de su larga historia, dista todavía mucho de haber proyectado su esplendor sobre la humanidad.

Un segundo punto, obvio en demasía, es que, por más esfuerzo que se haga en realzar el discernimiento de lo que cada miembro puede aportar al tesoro común de una Iglesia tan necesitada de todas sus fuerzas para hacer frente a la embestida demoledora que le lanza la sociedad actual, las estructuras eclesiales, que son las que provocan el denostado clericalismo imperante, no solo salen indemnes, sino incluso reforzadas. Ahora bien, en mi modesta opinión, el clericalismo imperante, tan enquistado y pegajoso, diluye la descomunal fuerza originaria del cristianismo y aminora su irresistible atractivo fundacional. Es preciso insistir en que Jesús no se atribuye más poder que el de curar enfermedades y socorrer necesidades. Seguro que la encantadora y encandiladora figura del papa Francisco se le parece, pero eso solo no basta, pues debe impregnar todas las dimensiones de la vida. En otras palabras, de nada sirve amagar sin dar o querer sin poder.

Avanzando un poco más, digamos que en todo este documento subyace la idea de “salvación” como algo superpuesto a la vida humana, como una aspiración tranquilizadora frente a un acontecimiento tan siniestro y determinante como una muerte que tanto nos desconcierta y confunde. Seguimos viendo la muerte como una especie de ruleta de la fortuna que nos somete a un juicio implacable en el que nuestra bola puede caer en la casilla del perdón o de la condena, del cielo o del infierno. Con esa perspectiva, claro está, el cristianismo no puede llevar a ninguna parte a esta sociedad nuestra, tan avispada y crítica y tan reacia a seguir comulgando ruedas de molino. Debido a que al otro lado de la muerte lo único seguro y consistente es Dios, las ideas de juicio final y de infierno eterno deberían ser erradicadas no solo de nuestro credo y de los mamotretos de teología, sino también de los libros de espiritualidad y de las mentes de los fieles conforme a las más evidentes consecuencias que debemos extraer de que la línea vertical del cristianismo es la paternidad divina universal. Los cristianos concebimos o debemos concebir la existencia humana como un hermoso viaje que, partiendo de Dios, concluye en él. La auténtica idea de salvación o redención, sinónima de sanación y restauración, debe circunscribirse, por tanto, al más acá, a lo que realmente podemos y debemos hacer en este mundo con nuestros hermanos.

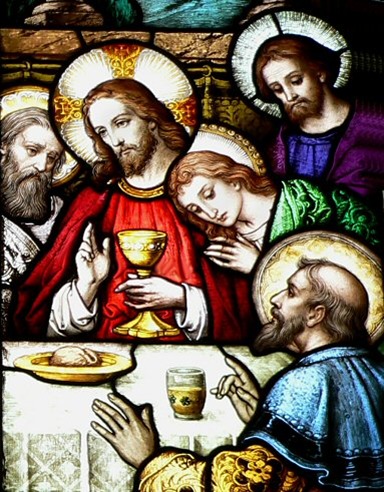

La eucaristía aparece en el documento como lo que es, como el eje o el ser mismo de la iglesia. Pero una cosa es la eucaristía y otra la misa, que es a la que propiamente se refiere el documento. Ahora bien, hay una diferencia abisal entre ambas, pues la misa, para ser realmente eucaristía, tendría que acoplarse mucho a lo que realmente fue la “Cena del Señor”, el pan partido y compartido como alimento de vida eterna y el vino derramado como bebida de salvación. Más que como compañía sacramental de la vida del hombre, desde su nacimiento (bautismo) a su muerte (unción de los enfermos), la Iglesia debería comportarse como sacramento de Dios tanto en su ser como en su obrar, es decir, como cuerpo el que Dios habita y con el que interactúa con nosotros en este mundo nuestro. Dios se nos hace visible y palpable en ella, y se nos pone realmente a tiro, como pan de vida compartido en una festiva celebración, como bebida de salvación con la que debemos hacer un esperanzador brindis colectivo. Aunque lo hayamos repetido hasta la saciedad, digámoslo una vez más: en la eucaristía Dios mismo se hace alimento y bebida y nos convierte a nosotros en comida y comensales.

Finalmente, aun a riesgo de obviar los ministerios, que es cuestión mucho más peliaguda y seguramente mucho más urgente que la de fijar los ministros, el documento no mueve prácticamente ni un ápice la tradición que se nos ha impuesto como conveniente a otras épocas, pero que seguramente no es lo mejor para la nuestra por su férrea estructura piramidal. Lo digo porque, a fin de cuentas, el documento ni siquiera se hace eco del clamor social religioso que propugna que la Iglesia, acompasando los pasos firmes que va dando la sociedad, avance no solo en la comprensión de la natural condición sexual del ser humano, que no es uniforme, sino también en la aceptación incondicional, sin minuendos, de que las mujeres son seres humanos a todos los efectos. En cuanto a lo primero, hay un gran clamor popular en favor de que la Iglesia “discierna” a fondo la sexualidad humana y sus roles en la vida, cuestión básica que ni siquiera ha tenido eco en el Sínodo.

En cuanto a lo segundo, la Iglesia sigue reservando los principales ministerios, el completo o episcopal y el participado o presbiteral, para los varones. Ciertamente, el documento se esfuerza no solo por reconocer el papel de las mujeres en la Iglesia por ser ellas la mayor parte del grueso de sus fieles, sino también por abrirles cauce en algunos roles secundarios. Pero a todo lo más que se atreve es a aplicar paños calientes a una herida que tanto les duele a ellas mismas y que está privando a la Iglesia de una gran virtualidad. A estas alturas de nuestra historia, huelga insistir en que solo una cabezonería irracional puede proceder de ese modo.

Cuando se tiene clara la conciencia de que todos formamos la Iglesia, el servicio demanda claramente no solo que los ministerios eclesiales sean cuidadosamente perfilados para alcanzar sus objetivos esenciales de servicio, sino que también los puedan ejercer hombres casados y mujeres debidamente capacitados y facultados. Por mucho que se maree esta perdiz, el celibato obligatorio y la exclusión de la mujer de los ministerios han sido solo puras conveniencias circunstanciales. Misión esencial de los cristianos de hoy es lograr que la “salvación” que aporta el cristianismo se acople a los tiempos que corren, sin esperar a dar los pasos pertinentes solo cuando la necesidad ahogue, in extremis. De no progresar audazmente en este terreno, me temo que el atronador clamor actual por la abolición del celibato obligatorio para los clérigos de la Iglesia católica occidental y por la ordenación sacerdotal de las mujeres, lejos de calmarse, termine en reivindicaciones mucho más exigentes y drásticas, propiciando incómodas y escandalosas desobediencias.