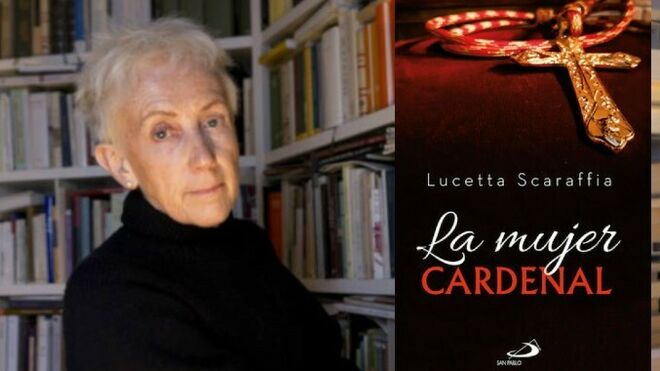

Adelanto editorial: 'La mujer cardenal' de Lucetta Scaraffia, en San Pablo "La decisión del nuevo cardenal guatemalteco, Ignacio, de poner en marcha una reforma radical del IOR, había sembrado el pánico y extendido la colera"

"En realidad, solo había que tomarse la molestia de escoger. Las cloacas de los negocios romanos, y no solo romanos; los entornos financieros insospechables; «hermanos» de logias siempre en equilibrio entre asuntos lícitos e ilícitos o algunos representantes de los servicios secretos de los que a veces se servían, en interés propio, para ayudar a poderosos que algún día podrían devolver el favor"

"Desde hacía décadas, el banco vaticano permitía blanquear el dinero que la mafia y otras organizaciones obtenían del mercado de la prostitución, de la droga y –más recientemente– del tráfico de inmigrantes"

Compra (en preventa) 'La mujer cardenal' de Lucetta Scaraffia, en la TiendaRD

Compra (en preventa) 'La mujer cardenal' de Lucetta Scaraffia, en la TiendaRD

| Lucetta Scaraffia

* Las historias que se cuentan y los personajes de los que se habla en esta novela son fruto de la imaginación de su autora. Cualquier referencia a hechos sucedidos en la realidad o a personas que han existido o existen realmente ha de considerarse puramente casual.

-------------

Unos temblaban y otros tramaban, dentro de los muros del Vaticano, en el silencio lleno de susurros de los sagrados palacios, y también fuera de la Ciudad Estado. La decisión del nuevo papa guatemalteco, Ignacio, de poner en marcha una reforma radical del IOR, el Instituto para las Obras de Religión o, dicho en plata, el controvertido banco vaticano, había sembrado el pánico y extendido la colera, entre otras cosas porque la reforma incluía el nombramiento de un nuevo presidente. Y a Guido Patrizi Storti le había faltado tiempo para hacer cundir el pánico, presentándose como un hueso duro de roer, determinado a asumir la tarea confiada por el Pontífice, respaldado y animado –o mejor, obligado– por la nueva normativa anti blanqueo.

Sobornarlo era imposible: se trataba de un ferviente católico, con una vida intachable rayana en la monotonía y en el tedio; por tanto, atribuirle escándalos sexuales con intención de quemarlo, mejor ni mencionarlo. Debilidades como el lujo o el dinero, impensables. Una vida espartana, compartida con su mujer y sus hijas en un régimen de rigor frugal; hasta el punto de que, a pesar del evidente bienestar económico, en su casa no entraba empleado del hogar de ningún tipo porque las hijas –universitarias– se encargaban de todo, gobernadas por su inflexible madre.

La cuestión del IOR –lo sabían perfectamente los exponentes más ancianos y prudentes de la curia, los que tenían en sus manos los verdaderos hilos del poder– era demasiado compleja y espinosa para abordarla con la ciega determinación con la que se movía el Papa. Era inadmisible su pretensión de hacer limpieza como si nada

La cuestión del IOR –lo sabían perfectamente los exponentes más ancianos y prudentes de la curia, los que tenían en sus manos los verdaderos hilos del poder– era demasiado compleja y espinosa para abordarla con la ciega determinación con la que se movía el Papa. Era inadmisible su pretensión de hacer limpieza como si nada. Demasiado apretado, inextricable desde siempre, el entramado entre la Iglesia y los poderes oscuros, no solo financieros, que siempre se habían servido del IOR para lavar el dinero negro. Un dinero que, en algunos casos, había sido asignado a objetivos muy dignos: por ejemplo, para sostener generosamente a la oposición polaca al régimen comunista, determinando de este modo el terremoto que acabaría por resquebrajar el muro de Berlín.

Consternados, los curiales se preguntaban como seria la reacción de los fieles en el caso de que llegaran a saber que, desde hacía décadas, el banco vaticano permitía blanquear el dinero que la mafia y otras organizaciones obtenían del mercado de la prostitución, de la droga y –más recientemente– del tráfico de inmigrantes. La respuesta que estaban obligados a darse los arrojaba a un estado de pánico absoluto, unos preocupados por la suerte de la Iglesia, otros por su propia suerte. Había que llegar al corazón del problema. Era algo de vital importancia.

A Ignacio no se le podía dejar actuar solo. Esto es lo que, unánimemente, pensaba en la curia cada uno de los cardenales hurgando en los cadáveres que guardaban en sus propios armarios. Y todos preguntándose quién, de entre los amigos «externos» que les debían tantos «favores» y estaban interesados en perpetuarlos, podría tomar las riendas de la cuestión. En realidad, solo había que tomarse la molestia de escoger. Las cloacas de los negocios romanos, y no solo romanos; los entornos financieros insospechables; «hermanos» de logias siempre en equilibrio entre asuntos lícitos e ilícitos o algunos representantes de los servicios secretos de los que a veces se servían, en interés propio, para ayudar a poderosos que algún día podrían devolver el favor. Solo había que tomarse la molestia de elegir, se trataba simplemente de dar luz verde, a lo mejor indirectamente. Por otro lado, un compacto –y peligroso– grupo ya estaba en marcha.

Capítulo 3

La bella francesa, bastante simpática (.me llamo Chantal, Chantal Dubois.), hablaba rápido con voz armoniosa. Había aceptado un capuchino –por primera vez en su vida, Gregorio se tomó un segundo café– y, sonriente, daba noticia de sí misma. Tenía intención de dedicar sus vacaciones en Roma a conocer San Pedro, una visita sin prisas, exhaustiva. Por eso se alojaba en un hotel cercano, el Hotel Bramante, en el callejón delle Palline. Quería empezar muy temprano, pues le habían contado que había unas interminables colas para visitar los Museos Vaticanos y la basílica, y eso la preocupaba un poco. Investigadora de Historia de la música en Paris, quería buscar la tumba de un musico alemán prácticamente desconocido sobre el que estaba escribiendo un artículo. Pero sabía que, por desgracia, el acceso al Cementerio Teutónico era difícil, que hacía falta un permiso especial...

—No es tan difícil. Creo que yo puedo ayudarla.

Gregorio oía su propia voz y casi no la reconocía.

—¿Realmente haría eso por mí?

—Claro, estaría encantado de poder serle de ayuda.

«Una mujer culta –pensaba–, sensible, amante de la música, del arte». También él era un apasionado del arte, disciplina que, cuando iba al instituto, prefería a todas las demás gracias a la profesora, la Srta. Vinci, una mujerona simpática y cultísima a la que también le gustaba escribir novelas rosa que publicaba bajo pseudónimo. Se lo había revelado un compañero, cuyo padre trabajaba en la casa editorial. Novelas que se vendían como rosquillas en los quioscos.

Hacía años que Gregorio no visitaba una exposición ni iba a un concierto. Demasiados años, desde que había enviudado. Ahora, hablar en francés con esta fascinante mujer le provocaba cierto estremecimiento, tal vez por el recuerdo de Anne Marie. Desde que había muerto, todo había acabado para el: viajes, risas, conciertos, bailes, baños nadando hasta el agotamiento en el mar de Tropea.

—Entonces, si hoy por la tarde está libre, puedo esperarla a las seis delante de las verjas de la entrada Petriano, .de acuerdo?

—Con mucho gusto, gracias: claro que estoy libre... pero no sé dónde se encuentra la entrada Petriano.

—Es facilísimo, entre el Palacio del Santo Oficio y el Brazo de Carlomagno, no se preocupe, cualquiera puede indicárselo.

Aquella mañana, cuando llego a la consulta con un considerable retraso respecto de lo habitual –no solo el rato extra que paso en el bar, sino también la visita de control al Papa, más larga de lo previsto–, Gregorio caminaba con un paso insólitamente ágil y rápido; traía los ojos brillantes. Su secretaria se dio cuenta al instante y, conociéndolo como lo conocía, se quedó con la mosca detrás de la oreja. Silvia Prinetti llevaba casi veinte años con el: le organizaba la vida, le resolvía todos los problemas –en ocasiones, incluso los domésticos–, de modo que lo consideraba de su propiedad y, por consiguiente, lo trataba con aires de sargento, ordeno y mando. Gregorio siempre se había guardado de oponerle resistencia, porque las ventajas del intervencionismo de Silvia compensaban con creces los inconvenientes que podían derivar de un hipotético amotinamiento. Indeciso por naturaleza, enemigo sobre todo de cualquier forma de activismo –excepto cuando se ocupaba de sus pacientes–, su lema siempre había sido «esperar a ver qué sucede». Las raras ocasiones en las que se sentía dinámico, como mucho decidía «procrastinar», dejando entrever, de este modo, que algún día –Dios sabe cuándo–, se pondría en marcha y actuaria.

Y así, por ejemplo, su secretaria llevaba meses dándole la lata con la cuestión de la consulta. La consulta de un reputado profesional, además médico del Papa, necesitaba una reforma radical. Las paredes, que en origen eran blancas, tenían ahora un tono grisáceo, estaban llenas de grietas y los marcos de puertas y ventanas estaban vencidos. Por no hablar de los muebles, oscuros, sombríos, pesados, restos rescatados del apartamento de su tía, la condesa Hortensia, viuda sin hijos, que se los había dejado en herencia (él era el único sobrino varón), junto con un generoso «surtido» de acciones, bonos del Estado y letras del Tesoro.

—Pero, ¿cómo permite que los pacientes tengan que esperar sentados en estos sofás tan duros, con el tapizado descolorido y el respaldo más rígido que un corse ortopédico? –le recriminaba Silvia constantemente.

—Y luego, estas mesitas de falso estilo Imperio, por no hablar del escritorio, negro, inmenso, que parece de un viejo notario de pueblo...

Gregorio no quería ni oír hablar de una posible reforma, y no por el dinero, porque en realidad el gasto no le suponía ningún problema, sino porque le aterraba la sola idea del inevitable jaleo.

—Dejémoslo, tal vez, para después del verano; mejor lo pensamos cuando vuelva –fue su veredicto antes de partir hacia los Dolomitas para sus habituales vacaciones.

Llevaba años yendo a Alpe di Siusi con tres viejos amigos de los tiempos de la Universidad –entrados en años y simpáticos solterones– que había recuperado tras la muerte de Anne Marie.

Silvia se puso manos a la obra en cuanto él montó en el coche cama. Una serie de llamadas por teléfono para dar la orden de comenzar al día siguiente y la operación preparada con gran antelación gracias a tapiceros, carpinteros y una pequeña empresa de reformas, la misma que había reestructurado su propio apartamento, se puso en marcha puntualmente. Cuando Gregorio volvió de la montaña y entró en la consulta le pasó como en las películas: creyó haberse confundido de apartamento, a pesar de tener en las manos las llaves con las que había abierto la puerta, y dio una especie de saltito hacia atrás. Las paredes lucían un cálido blanco roto, mate, tirando a marfil. Los muebles de la tía difunta estaban en el punto limpio y habían sido sustituidos por dos sofás de tres plazas con un hermoso tapizado de algodón fuerte, estampado con líneas blancas y azules, y tres pequeños silloncitos de piel marrón no muy oscuro. Mesitas bajas y un escritorio funcional de madera clara y acero que había encontrado en IKEA, muy elegante. Carpintería de puertas y ventanas toda nueva. Vamos, una consulta totalmente nueva, con Silvia al frente que le explicaba orgullosa lo poco que le había costado todo. Gregorio no quiso saber nada de los detalles y arranco un cheque, feliz y contento por no haberse visto envuelto en el trafago de las obras y en el dilema de la toma de decisiones.

Naturalmente, después de la muerte de Anne Marie, Silvia había alimentado alguna esperanza: en el fondo era graciosa, un poco más joven que Gregorio, separada, sin hijos. Pero para él, atrincherado en la egoísta soledad del viudo, aquella emprendedora secretaria era poco más que una parte del mobiliario. Ella no dejaba de quejarse de esto mismo aunque, en parte, le consolaba la certeza que de, al menos, no había otras mujeres.

La única con la que trataba Gregorio era Irene, su hermana soltera, que a Silvia no le caía nada bien. Profesora muy apreciada de Filosofía del derecho, con numerosas publicaciones en su haber, recogidas en su extenso currículo, Irene Cesi era poco dada a reconocer su papel de mediadora entre su hermano y el resto del mundo, un papel que, a estas alturas, Silvia ya consideraba como un derecho. Además, aunque católica practicante, Irene le parecía demasiado desenvuelta, demasiado liberal y en exceso jovial. Con una pizca de envidia, Silvia estaba convencida de que mucho dependía de los frecuentes viajes a Irlanda a ver a ese colega, también filósofo del derecho, que venía con frecuencia a Italia, Alistair McDormand. En no pocas ocasiones, Silvia había tratado de aludir a él en conversación con Gregorio, pero este, puntualmente, se hacia el sueco y cambiaba de tema. Y eso que, cuando el profesor venia a Italia, coincidía con él en sus cenas con Irene al menos un par de veces, como bien sabia Silvia, pues le llevaba la agenda y tomaba nota de sus compromisos, también de los de carácter privado.

Cuando Gregorio le dijo que cancelara todas las citas de la tarde a partir de las cuatro y media, Silvia tuvo la certeza de que ahí había gato encerrado. Y es que, además, Irene estaba en Padua en un congreso, así que el compromiso no lo tenía con su hermana; y con los otros prelados, solo quedaba a partir de la hora de cenar.

Etiquetas