"Un símbolo que une la lucha por la tierra, la defensa de la dignidad humana y la protección de la naturaleza" Vicente Cañas, SJ (Kiwxí): Una llama profética que interpela a la Iglesia del siglo XXI

"Para muchos, su figura se ha convertido en un símbolo del compromiso cristiano con los más vulnerables; para otros, representa la conjunción entre la defensa de la dignidad humana y la preocupación por la preservación de la Amazonía como espacio vital y cultural"

"Este texto pretende hacer un recorrido por la vida de Vicente Cañas, su inserción en la misión jesuita, la realidad en la que actuó y la lucha por la justicia y la demarcación de las tierras indígenas"

"Desarrolló un vínculo especialmente profundo con la etnia Enawenê Nawê, asentada en la región noroeste de Mato Grosso, cerca de la cuenca del río Juruena"

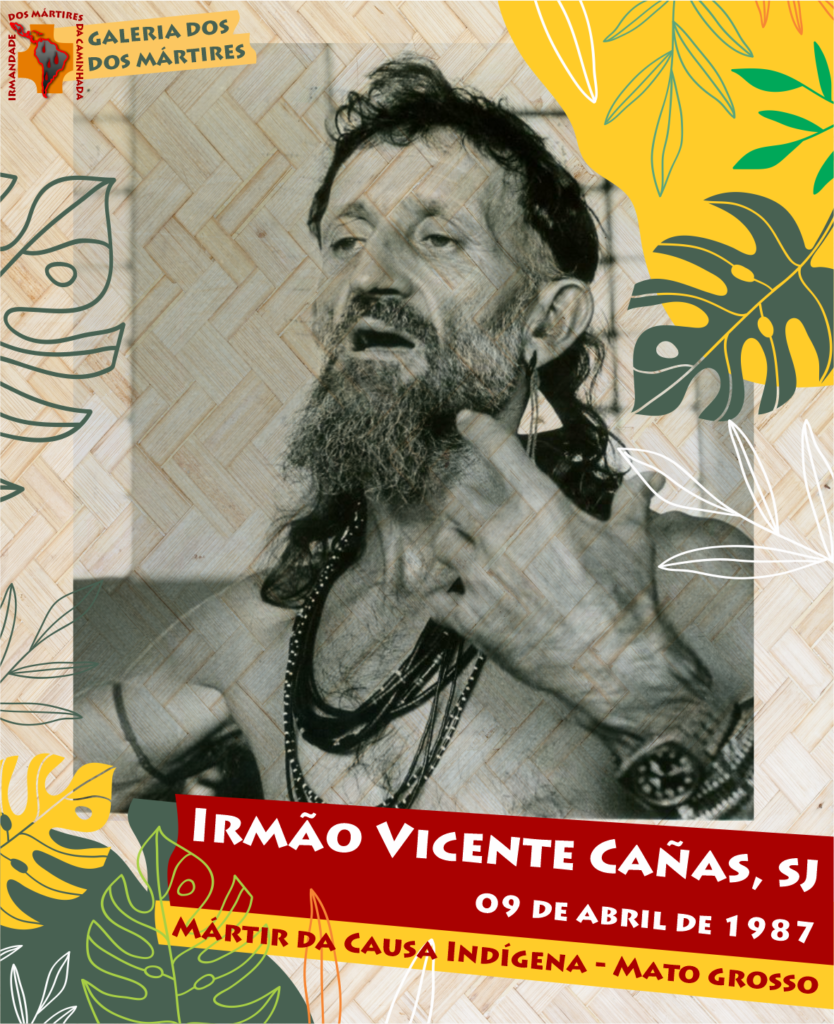

"En torno al 6 de abril de 1987, Vicente Cañas fue asesinado en su modesta choza cercana a la aldea indígena"

"Desarrolló un vínculo especialmente profundo con la etnia Enawenê Nawê, asentada en la región noroeste de Mato Grosso, cerca de la cuenca del río Juruena"

"En torno al 6 de abril de 1987, Vicente Cañas fue asesinado en su modesta choza cercana a la aldea indígena"

| José F. Castillo Tapia, SJ

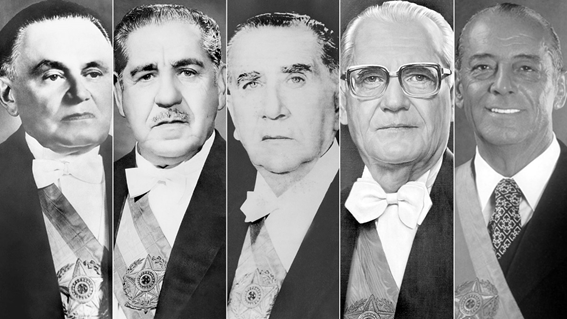

La historia del hermano Vicente Cañas, misionero jesuita asesinado en la Amazonía brasileña en 1987, es representativa de un período de intensos cambios sociales, políticos y religiosos en América Latina. Durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, la región vivió bajo el influjo de regímenes autoritarios, proyectos de “desarrollo” agresivos y el auge de nuevas corrientes teológicas dentro de la Iglesia católica, entre las que destacó la Teología de la Liberación y, de forma más específica, la llamada “opción preferencial por los pobres”.

En Brasil, la dictadura militar (1964-1985) impulsó la expansión de la frontera agrícola y la explotación de recursos naturales, lo que intensificó la presión sobre los pueblos indígenas que habitaban, desde tiempos inmemoriales, los bosques amazónicos. En este contexto surgieron líderes, activistas y religiosos que denunciaron las injusticias y acompañaron a estas poblaciones en sus luchas por la supervivencia y el reconocimiento legal de sus territorios. Uno de esos misioneros comprometidos fue Vicente Cañas, cuya labor se centró en las comunidades indígenas del estado de Mato Grosso.

Nacido en España, Cañas encontró en la selva amazónica su lugar de misión y, sobre todo, un horizonte de vida marcado por la cercanía y el respeto a las culturas originarias. Para muchos, su figura se ha convertido en un símbolo del compromiso cristiano con los más vulnerables; para otros, representa la conjunción entre la defensa de la dignidad humana y la preocupación por la preservación de la Amazonía como espacio vital y cultural. Su asesinato, ocurrido en torno al 6 de abril de 1987, sigue siendo un recordatorio estremecedor de los riesgos que enfrentan quienes alzan la voz contra la opresión de las minorías y la devastación de la naturaleza.

Este texto pretende hacer un recorrido por la vida de Vicente Cañas, su inserción en la misión jesuita, la realidad en la que actuó y la lucha por la justicia y la demarcación de las tierras indígenas. Asimismo, se explorará cómo su asesinato marcó un hito en el movimiento por los derechos de los pueblos originarios y en la conciencia social de la Iglesia católica con respecto a la Amazonía. Finalmente, se analizará el legado que dejó, tanto para la pastoral indígena como para la promoción de una nueva relación entre la humanidad y el medio ambiente.

Los primeros años de Vicente Cañas y su ingreso en la Compañía de Jesús

Vicente Cañas nació el 23 de octubre de 1939 en Alborea, un pequeño municipio ubicado en la provincia de Albacete, Castilla-La Mancha (España). Provenía de una familia católica, en un contexto marcado por la religiosidad popular de la región. Desde la niñez, Vicente mostró una notable sensibilidad hacia los problemas sociales, signo que, con el tiempo, se consolidaron en su vocación religiosa.

Sus primeros años transcurrieron en el ambiente rural manchego, caracterizado por la agricultura de subsistencia y las costumbres tradicionales de los pueblos de la zona. Aunque no se disponía de grandes recursos, la familia de Vicente se trasladó a Albacete y después a Valencia, que le facilitó una formación básica y fue creciendo en valores de solidaridad cristiana en voluntariados y, especialmente, ayudando en la riada de Valencia de 1957. Durante su adolescencia, comenzó a frecuentar espacios vinculados a la Iglesia, donde encontró un clima propicio para madurar su fe y reflexionar sobre su futuro.

Hacia finales de los años cincuenta, sintió el llamado a la vida religiosa e ingresó en la Compañía de Jesús en 1961, la orden fundada por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI. En la Compañía, comenzó un proceso de formación como hermano, en un riguroso programa tradicional de los jesuitas, que incluía trabajos manuales, ya que en esa época los hermanos no recibían una sólida formación intelectual. La Compañía de Jesús era reconocida, ya por entonces, por su activa presencia misionera en diversos continentes, y por la importancia que otorgaba al diálogo con las culturas y la defensa de la justicia social.

En los años sesenta, la Iglesia católica experimentó cambios profundos a raíz del Concilio Vaticano II (1962-1965), que enfatizó la renovación litúrgica, la apertura al mundo contemporáneo y la promoción de la justicia social. Estos vientos renovadores influyeron en jóvenes jesuitas como Vicente Cañas, quienes interpretaban la misión como un llamado a encarnar el Evangelio entre los pobres y vulnerables. Así, fue natural que muchos miraran hacia América Latina, región convulsionada por la pobreza, la desigualdad y el surgimiento de dictaduras militares, pero también un lugar donde emergían nuevos bríos de compromiso eclesial y social.

Vicente Cañas asumió esta visión misionera con entusiasmo. Tenía claro que la labor pastoral no se limitaba a la evangelización estricta, sino que implicaba la defensa de la dignidad humana, la promoción de la justicia y el trabajo por la paz y la reconciliación. Con ese objetivo, y animado por sus superiores, emprendió en la década de 1970 el viaje a Brasil. Aquel país se hallaba bajo el régimen autoritario que había comenzado en 1964, pero a la vez experimentaba una intensa presencia de misioneros y agentes pastorales de distintos lugares del mundo que atendían a comunidades rurales, favelas urbanas y, especialmente, a pueblos indígenas de la Amazonía.

El contexto eclesial y político en Brasil

Para entender en profundidad la labor de Vicente Cañas, resulta esencial contextualizar la situación que prevalecía en Brasil durante el período en que él desarrolló su misión. El golpe militar de 1964 había instaurado una dictadura que, si bien tuvo diferentes fases, se caracterizó por la represión de opositores, la censura a los medios de comunicación y la implementación de un modelo económico conocido como “desarrollismo”. Este modelo se basaba en la expansión de la frontera agropecuaria y minera, con proyectos como la construcción de carreteras, la creación de grandes haciendas y el fomento de la colonización en la Amazonía.

Para el régimen militar brasileño, la Amazonía representaba un “espacio vacío” que debía ser “ocupado” para consolidar la soberanía nacional y generar desarrollo económico. Tal visión ignoraba la presencia ancestral de numerosos pueblos indígenas que habitaban la región. Se multiplicaron los conflictos por la tierra y las denuncias de violaciones de derechos humanos: comunidades diezmadas por enfermedades, explotación laboral, invasión de territorios tradicionales, deforestación y, en casos extremos, masacres y expulsiones violentas.

En contraposición a estas políticas, una parte significativa de la Iglesia católica en Brasil, animada por las conclusiones del Concilio Vaticano II y los lineamientos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), comenzó a adoptar una actitud más crítica y profética frente a las injusticias sociales. En 1972, la Iglesia brasileña creó el Conselho Indigenista Missionário (CIMI), un organismo encargado de defender los derechos de los pueblos originarios. Asimismo, el impulso de la Teología de la Liberación, con figuras como el teólogo Gustavo Gutiérrez, el obispo Pedro Casaldáliga —también en Mato Grosso— y el arzobispo Hélder Câmara, inspiró a muchos religiosos y laicos a adoptar la “opción preferencial por los pobres”.

Entre los jesuitas en Brasil también había corrientes que, sin renunciar a su identidad católica, resaltaban la importancia de encarnarse en la realidad cultural de los pueblos indígenas, respetar sus tradiciones y convertirse en aliados en la defensa de sus territorios. Fue en este escenario donde se inserta la llegada de Vicente Cañas. Al llegar al país, primero se dedicó a aprender el idioma portugués y a interiorizarse en la situación local. Aunado a ello, tuvo la oportunidad de conocer otras regiones brasileñas antes de establecerse definitivamente en la región amazónica, sobre todo en el noroeste de Mato Grosso.

La presencia de la Compañía de Jesús en la Amazonía brasileña se remontaba a siglos atrás, cuando los jesuitas llegaron a la región para fundar misiones y “reducciones”, con el objetivo de evangelizar y “civilizar” a los indígenas. Sin embargo, a mediados del siglo XX y tras el Concilio Vaticano II, el trabajo de muchos jesuitas tomó rumbos distintos, pasando de la mera labor de catequesis a una cercanía que implicaba el reconocimiento de la riqueza cultural de los pueblos originarios y la defensa de su autonomía. En sintonía con estos postulados, Vicente Cañas se volcó a un acompañamiento cercano y prolongado de diferentes comunidades indígenas, adoptando una metodología basada en la convivencia y el diálogo intercultural.

Por otro lado, es importante no perder de vista la dinámica económica y política local: el estado de Mato Grosso se había convertido en las últimas décadas del siglo XX en un gran corredor para la agroindustria (especialmente la ganadería), así como en un espacio de creciente especulación de tierras. Grandes terratenientes y grupos empresariales, en complicidad con autoridades corruptas o indiferentes, expulsaban a indígenas y pequeños agricultores de sus territorios. Cañas, al posicionarse como defensor de los derechos de las comunidades originarias, rápidamente se ganó enemigos poderosos y comenzó a recibir amenazas que, con el tiempo, escalarían hasta un desenlace trágico.

Encuentro y vida entre los pueblos indígenas

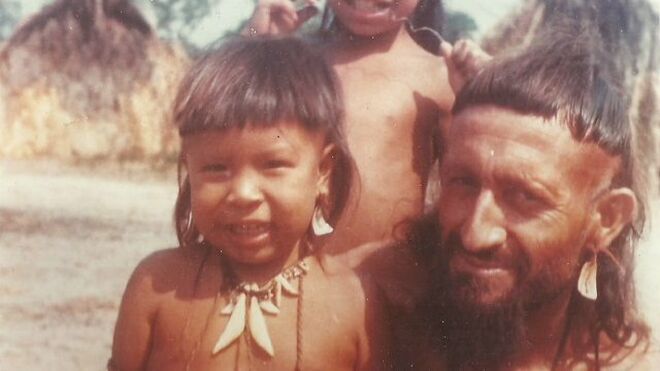

Una de las características más destacadas de la vida misionera de Vicente Cañas fue su cercanía con los pueblos indígenas. Al poco tiempo de su llegada a la Amazonía, entró en contacto con diferentes grupos, entre ellos con los Myki, que le otorgarían el nombre indígena de Kiwxí. Pero desarrolló un vínculo especialmente profundo con la etnia Enawenê Nawê, asentada en la región noroeste de Mato Grosso, cerca de la cuenca del río Juruena.

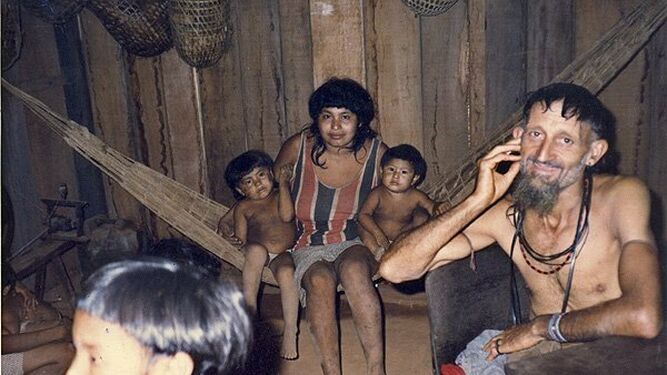

Los Enawenê Nawê, conocidos por su arraigada tradición espiritual y su compleja organización social, habían vivido por largo tiempo en relativo aislamiento. A medida que la expansión ganadera y maderera avanzaba, las comunidades se vieron sometidas a múltiples amenazas: enfermedades traídas desde el exterior, la invasión de territorios, el deterioro de su hábitat natural y la falta de reconocimiento legal de sus tierras. Vicente Cañas, determinado a acompañar a estos pueblos desde la solidaridad y el respeto, pasó largas temporadas en sus aldeas, aprendiendo la lengua, participando en sus rituales y estableciendo lazos de amistad.

Este enfoque de la misión se inspiraba en la inculturación, es decir, la vivencia del Evangelio en diálogo con las culturas locales, sin intentar imponer modelos occidentales ni destruir sus estructuras sociales y religiosas. A diferencia de formas históricas de evangelización que buscaban la asimilación cultural, Vicente optó por respetar las tradiciones y costumbres indígenas, convencido de que, en ellas, también se manifestaba un sentido profundo de lo sagrado y una relación armónica con la naturaleza. De este modo, su presencia se convirtió en puente entre el mundo indígena y las instituciones externas (sean gubernamentales, eclesiásticas o de la sociedad civil).

En su convivencia, Vicente se hizo consciente de la complejidad de la cosmovisión indígena, la relevancia de sus ceremonias y rituales, y el estrecho lazo que mantenían con los ríos, bosques y animales circundantes. Este aprendizaje reforzó su convicción de que, para acompañar a los pueblos originarios, era fundamental proteger sus territorios y su modo de vida de los intereses depredadores que los amenazaban. Así, comenzó una labor incansable de documentación sobre la salud y las condiciones de vida en las aldeas, la demarcación de los límites territoriales y la denuncia de agresiones por parte de intrusos externos.

Vicente Cañas no solo aprendió la lengua y la cultura indígenas, sino que se adaptó a la forma de vida de estas comunidades. Pasaba semanas, incluso meses internado en la selva, sin comodidades, compartiendo la alimentación y el ritmo de vida de los Enawenê Nawê. Esta inmersión radical le permitió ganarse la confianza de la comunidad, convirtiéndose en un testigo privilegiado de sus vicisitudes. Sin embargo, esa misma dedicación supuso exponerse a grandes riesgos, pues los sectores poderosos que buscaban explotar la tierra no veían con buenos ojos la presencia de un misionero que denunciaba los abusos y que, además, facilitaba la comunicación de los indígenas con el CIMI y otras instancias defensoras de derechos humanos.

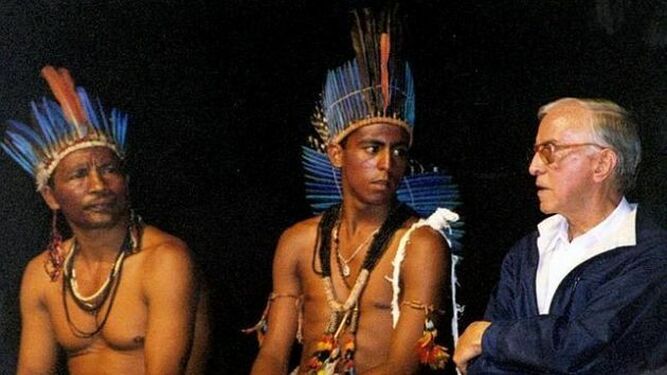

Mientras tanto, otros grupos eclesiales y misioneros desarrollaban esfuerzos similares en la región. El obispo Pedro Casaldáliga en São Félix do Araguaia, también en Mato Grosso, promovía una pastoral marcada por la solidaridad con campesinos e indígenas, denunciando con vehemencia el latifundio y la represión. El CIMI elaboraba informes sobre las violaciones de los derechos de los pueblos originarios y ejercía presión para que el gobierno federal avanzara en la demarcación de tierras indígenas. Este ambiente de profetismo y compromiso constituyó el entorno de trabajo de Cañas, quien se convirtió en uno de los referentes para la defensa de las comunidades amazónicas.

Compromiso y defensa de los derechos indígenas

La labor de Vicente Cañas no se limitó a la esfera religiosa o cultural; adoptó, progresivamente, un carácter político y de defensa activa de los pueblos originarios. En Brasil, la Constitución de 1967 y la legislación complementaria de la época reconocían formalmente la existencia de tierras indígenas, pero los mecanismos para garantizar su demarcación y protegerlas de la invasión de terceros eran débiles o, en la práctica, se ignoraban. La dictadura militar, ansiosa por “integrar” a los indígenas a la sociedad nacional, consideraba que muchos de los territorios habitados por estos pueblos podían ser usados en proyectos productivos.

Cañas, junto con otros agentes pastorales, reunía documentación sobre el impacto devastador de la actividad maderera y agropecuaria en las comunidades, denunciaba ante las autoridades competentes la ocupación ilegal de tierras y buscaba acompañar a los indígenas en procesos legales para el reconocimiento oficial de sus territorios. Estas acciones, que hoy día se considerarían un derecho fundamental, eran vistas en su momento como una amenaza al “progreso” y a los intereses de los grandes hacendados.

Además de actuar en el terreno social, Vicente contribuyó a la sensibilización de la opinión pública. Enviaba informes, crónicas y cartas a organismos de la Iglesia en Brasil y a su familia, describiendo las difíciles condiciones de vida de los indígenas y la violencia sistemática que enfrentaban. Algunos de estos textos llegaron a ser publicados o presentados en congresos eclesiales, generando preocupación y movilizando recursos para reforzar la presencia de misioneros y defensores de derechos humanos en la región.

En numerosas ocasiones, Vicente viajó a las ciudades cercanas para reunirse con funcionarios de la Fundação Nacional do Índio (FUNAI), el órgano gubernamental brasileño encargado de las políticas indigenistas. Sin embargo, con frecuencia encontró obstáculos, desinterés o complicidades con los sectores económicos que pretendían ocupar las tierras indígenas. Aun así, Vicente perseveró en el contacto con la FUNAI, buscando que se realizaran visitas in situ y se emitieran informes favorables a la protección de los Enawenê Nawê. En muchos casos, su papel de mediador era crucial para que la comunidad pudiera exponer sus demandas ante el Estado, pues la barrera del idioma y la lejanía geográfica dificultaban cualquier comunicación directa de los indígenas con el aparato estatal.

Este intenso compromiso con la causa indígena y su posicionamiento frente a los abusos de los poderosos también conllevó riesgos personales. Vicente empezó a recibir amenazas de muerte, advertencias de que debía “abandonar el lugar” y presiones que pretendían intimidarlo. No obstante, su convicción en la justicia de la causa y su profundo amor por la comunidad que lo había acogido le impulsaron a permanecer junto a los Enawenê Nawê. Bajo su visión, retirarse en aquel momento significaría abandonar a su suerte a quienes menos recursos tenían para defenderse.

Durante estos años, creció el respeto que la propia comunidad sentía por Vicente. Muchas familias indígenas confiaban en él cuando surgían problemas de salud o escasez de alimentos, recurriendo a su apoyo para gestionar posibles ayudas externas. Cañas promovía la creación de huertos comunitarios y apoyaba la adquisición de medicamentos, siempre procurando no romper la autonomía cultural ni imponer soluciones foráneas. Su papel se asemejaba, en gran medida, al de un hermano que, sin dejar de ser extranjero, había asimilado la esencia de la vida Enawenê Nawê.

El asesinato de Vicente Cañas

La situación se tornó particularmente tensa a mediados de la década de 1980, cuando, con el paulatino fin de la dictadura militar, los grandes hacendados y empresas madereras intensificaron la apropiación de tierras, temerosos de una eventual reforma legal o una mayor presencia de organismos defensores de los derechos humanos. En la región de Juína, donde vivía Vicente, se registraban repetidos conflictos entre grupos de trabajadores rurales, propietarios de haciendas y comunidades indígenas. Como parte de su trabajo, Vicente continuaba denunciando la invasión de tierras tradicionales y buscando la protección de los Enawenê Nawê.

En torno al 6 de abril de 1987, Vicente Cañas fue asesinado en su modesta choza cercana a la aldea indígena. Su cuerpo fue hallado días después por miembros del equipo indigenista que lo buscaban preocupados ante su ausencia. En avanzado estado de descomposición, el cadáver presentaba señales de violencia, y la escena indicaba que había ocurrido un homicidio con saña. La conmoción que generó la noticia se extendió rápidamente por la región y llegó a los medios nacionales e internacionales, así como a las instituciones de la Iglesia católica.

Las primeras investigaciones apuntaban a que Vicente había sido atacado por personas vinculadas a los intereses de la propiedad de la tierra o de la explotación maderera, en represalia por su labor en favor de los indígenas. Sin embargo, las autoridades locales demoraron en emprender una investigación seria. En una atmósfera de complicidades y temores, el caso estuvo plagado de irregularidades, desde la inadecuada preservación de la escena del crimen hasta la falta de testimonios que se atrevieran a señalar a los responsables intelectuales del asesinato.

Para los Enawenê Nawê, la muerte de Kiwxi, como le llamaban, fue un golpe emocional que dejó una profunda herida en la comunidad. Aquella persona que los había acompañado, que había aprendido su lengua y les había ayudado a defender su territorio, había sido arrebatada violentamente. El CIMI y otros organismos católicos denunciaron enérgicamente el crimen y exigieron que se hiciera justicia, al tiempo que la Compañía de Jesús respaldó esos reclamos y clamó por la aclaración de los hechos.

La muerte de Vicente se convirtió en un símbolo de la violencia que acosaba a misioneros, activistas y, sobre todo, a las comunidades indígenas. En aquellos años, varios líderes indígenas también fueron asesinados por defender el derecho a sus tierras. La región amazónica, por su lejanía de los grandes centros urbanos y la connivencia de autoridades locales, era un escenario habitual de impunidad. Pese a los cambios políticos que Brasil experimentaba tras la dictadura, el poder de los terratenientes y el temor a las represalias seguían siendo factores determinantes.

La búsqueda de justicia y repercusiones posteriores

Tras el hallazgo del cuerpo de Vicente Cañas, la movilización eclesial e internacional fue notable. Diversos organismos misioneros, como el CIMI, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), y redes de derechos humanos, exigieron al Estado brasileño investigar y castigar a los responsables. No obstante, los avances fueron muy limitados. El proceso judicial se vio plagado de retrasos, testimonios contradictorios y archivamientos temporales, reflejando la dificultad de impartir justicia en regiones dominadas por intereses poderosos.

La repercusión del asesinato trascendió el ámbito religioso. Medios de comunicación nacionales comenzaron a publicar reportajes sobre la situación de los pueblos indígenas en Mato Grosso, la acción de misioneros defensores de derechos humanos y la violencia que imperaba en la región. Aunque la visibilidad mediática no siempre se tradujo en una acción estatal concreta, sí contribuyó a consolidar la imagen de Vicente Cañas como mártir de la causa indígena y a presionar a algunas autoridades a no cerrar el caso definitivamente.

Con el paso de las décadas, algunos de los acusados fallecieron sin ser juzgados y otros fueron exculpados por falta de pruebas. Finalmente, en 2017 se produjo un juicio contra uno de los supuestos autores intelectuales, que resultó condenado en primera instancia. Este hecho, aunque tardío, marcó un hito en la lucha contra la impunidad. Sin embargo, la sensación de una justicia incompleta sigue pesando sobre el caso. Para muchos, la sentencia llegó demasiado tarde y no alcanzó a todos los culpables.

A lo largo de esos años, la defensa de los derechos indígenas continuó fortaleciéndose en el ámbito nacional e internacional, en parte gracias al testimonio y sacrificio de figuras como Vicente Cañas. Organizaciones de la sociedad civil y agentes pastorales siguieron denunciando la violencia y emprendieron campañas por la demarcación de tierras. Asimismo, en 1988, Brasil promulgó una nueva Constitución que reconoce explícitamente los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios tradicionales, un paso decisivo aunque no siempre respetado en la práctica.

Legado y relevancia contemporánea

Pese a su muerte prematura, la figura de Vicente Cañas dejó un profundo legado, no solo en la comunidad Enawenê Nawê, sino también en la Iglesia católica y en los movimientos sociales que luchan por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonía. A continuación, se destacan algunos elementos que evidencian la perdurabilidad de su testimonio:

1. Mártir de la causa indígena: En círculos eclesiales, se le ha reconocido como un mártir del compromiso cristiano con los más empobrecidos. Su asesinato se inscribe en una larga lista de religiosos y laicos que fueron víctimas de la violencia rural por defender a comunidades vulnerables. La memoria de Vicente Cañas se actualiza a través de homenajes, artículos, libros y eventos conmemorativos que buscan transmitir su ejemplo a las nuevas generaciones de misioneros.

2. Inspira nuevas formas de misión: Su método de inculturación y su cercanía con la cosmovisión indígena resultan inspiradores para quienes buscan evangelizar desde el respeto profundo a las culturas locales. Su opción de vivir entre los Enawenê Nawê, aprender su lengua, participar en sus rituales y anteponer el diálogo intercultural a la imposición de modelos externos constituye una referencia de buena práctica misionera.

3. Defensa de la Amazonía: El testimonio de Vicente Cañas trasciende lo religioso y se adentra en la conciencia ecológica. En el siglo XXI, la Amazonía se ha convertido en un punto focal del debate mundial sobre el cambio climático, la deforestación y los derechos de las comunidades que habitan el bosque. La vida y muerte de Cañas evidencian la relación estrecha entre el respeto a los pueblos originarios y la conservación de la biodiversidad amazónica.

4. Conciencia en la Iglesia católica: En las últimas décadas, la Iglesia ha reforzado su interés por la cuestión ambiental y por la situación de los pueblos de la Amazonía, tal como se evidenció en el Sínodo para la Amazonía (2019), convocado por el papa Francisco. El ejemplo de Vicente Cañas se alinea con la encíclica Laudato si’ (2015), que subraya el cuidado de la “casa común” y la defensa de quienes, como las comunidades indígenas, son guardianes naturales de los bosques.

5. Movimiento por la justicia y contra la impunidad: La demora en el esclarecimiento de su asesinato refleja las trabas históricas que afrontan muchos defensores de los derechos humanos en Brasil y en América Latina. Sin embargo, la persistencia del CIMI y de la Compañía de Jesús en exigir justicia constituye un referente para otras luchas, recordando la necesidad de una justicia efectiva que no sucumba ante las presiones de grupos de poder.

6. Fortalecimiento de la identidad indígena: Para los Enawenê Nawê, el recuerdo de Kiwxi se fusiona con su propia historia de resistencia y reafirmación cultural. La presencia prolongada de Vicente, su empeño en proteger el territorio y su inmersión en la forma de vida indígena contribuyeron a la consolidación de la conciencia identitaria y a la defensa activa de los derechos colectivos. Hoy, muchas comunidades se inspiran en ese modelo de acompañamiento para aliarse con organizaciones civiles y eclesiásticas que promueven el reconocimiento de sus derechos.

En un contexto en el que la Amazonía continúa enfrentando amenazas por parte de intereses económicos, la vida de Vicente Cañas sigue teniendo una relevancia renovada. Su figura se ha convertido en un símbolo que une la lucha por la tierra, la defensa de la dignidad humana y la protección de la naturaleza. La convergencia de estos elementos se hace cada vez más palpable en la agenda mundial, que reconoce la importancia de salvaguardar los territorios ancestrales como estrategia clave para mantener la biodiversidad y frenar el calentamiento global.

El testimonio de Cañas pone de relieve que, más allá de los discursos oficiales, lo esencial es la acción concreta y la cercanía con las comunidades afectadas. Su metodología de compromiso directo, y de respetuosa integración en la vida y cosmovisión de los pueblos, ofrece una enseñanza invaluable: entender a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y como interlocutores válidos, no como objetos de evangelización o desarrollo.

Conclusión

La vida de Vicente Cañas —el hermano jesuita español que encontró en la Amazonía brasileña su vocación definitiva— constituye un relato de valentía, entrega y coherencia evangélica. En un escenario marcado por la violencia, la avaricia y la imposición cultural, Cañas se consagró a la defensa de los pueblos indígenas, inmiscuyéndose en sus tradiciones y forjando lazos de amistad tan profundos que lo llevaron a ser adoptado por la comunidad Enawenê Nawê con el nombre de Kiwxi.

Su trágico asesinato, consecuencia de un contexto de impunidad y connivencia entre autoridades y terratenientes, sacudió a la Iglesia católica y a la sociedad brasileña. Aunque la justicia tardó décadas en avanzar parcialmente, el sacrificio de Cañas se transformó en un potente símbolo de denuncia y en un aliciente para la movilización de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos. El recuerdo de Vicente Cañas sigue vivo en la memoria de los pueblos indígenas, que a diario enfrentan las mismas presiones de invasión y destrucción de sus territorios.

Asimismo, su figura ilumina el actual debate sobre la crisis climática y la necesidad de proteger la Amazonía. Para muchos, el respeto a la diversidad cultural y la defensa de la biodiversidad no son luchas separadas, sino dimensiones que se complementan. Proteger la vida de quienes custodian la selva y mantener la selva en pie son metas indisolublemente unidas, un mensaje que la existencia y muerte de Vicente Cañas ejemplifican con fuerza.

En definitiva, la obra de este hermano jesuita es una invitación a superar la indiferencia y a practicar la solidaridad como fuerza transformadora. El mundo contemporáneo, con sus numerosos desafíos sociales, ecológicos y espirituales, puede encontrar en el testimonio de Vicente Cañas una inspiración profunda para buscar una forma de convivencia más justa y respetuosa con los más débiles y con la naturaleza misma. Aún hoy, su recuerdo late en el corazón de la Amazonía, donde el clamor por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas sigue vivo, recordándonos que la verdadera entrega cristiana, y humana, implica caminar junto a los olvidados y proteger la vida en todas sus expresiones.

Etiquetas