"La teología de la liberación constituye un fruto auténtico del Vaticano II" Los Concilios de Nicea y Vaticano II: memoria, recepción u ¿olvido?

"Es sorprendente ver cómo los concilios suscitaron casi siempre una intensa atención en el pueblo “llano”, a pesar de que su participación directa en las asambleas fue casi siempre externa y marginal"

"El acto más importante del concilio, el que habría de asegurar su éxito histórico, fue la redacción y aprobación de la definición de fe en forma de un “símbolo” o compendio de las verdades esenciales, profesadas por la Iglesia"

"Visto a la distancia, el Vaticano II aparece como un “acontecimiento” que, más allá y a pesar de sus límites y lagunas, ha actualizado la esperanza y el optimismo del Evangelio"

"Visto a la distancia, el Vaticano II aparece como un “acontecimiento” que, más allá y a pesar de sus límites y lagunas, ha actualizado la esperanza y el optimismo del Evangelio"

| Ricardo Mauti teólogo

Este año del jubileo convocado por el papa Francisco, está marcado por dos acontecimientos de memoria: los 1700 años del concilio de Nicea y los 60 años de la finalización del concilio Vaticano II. “La Iglesia es un concilio ecuménico convocado por Dios” decía el teólogo Hans Küng en una obra dedicada a Karl Rahner, publicada en 1965, al finalizar el Vaticano II[1]. La celebración de grandes asambleas conciliares va dibujando una línea que atraviesa en profundidad toda la historia secular cristiana.

Nacidos espontáneamente, sin que se hubiera previsto ningún proyecto, los concilios -bajo la influencia, entre otras cosas, de los prestigiosos “modelos” del sanedrín hebreo y del senado romano- son una de las manifestaciones más interesantes y significativas de la dinámica de comunión a nivel intereclesial, que caracteriza al cristianismo de los primeros siglos y que no cesa de animarlo.

Aunque pueda resultar desmesurado, la opinión más acreditada entre los estudiosos de los concilios[2], ve el núcleo germinal de esta praxis sinodal, que empezó a florecer en el siglo II, en los “encuentros” de los obispos de una misma región, a fin de sancionar con la consagración la designación de un nuevo obispo por parte de la comunidad local[3]. La cronología de los concilios, al menos la de los de mayor importancia, es discontinua y podría dar una impresión de “oportunismo”. En realidad recalcan casi siempre los momentos de significado más denso de la vida de la Iglesia.

Además, junto a su celebración es indispensable tener en cuenta sus periodos, a veces prolongados, de preparación y los de aplicación y “recepción”, a menudo bastante largos[4]. Es sorprendente ver cómo los concilios suscitaron casi siempre una intensa atención en el pueblo “llano”, a pesar de que su participación directa en las asambleas fue casi siempre externa y marginal. Los trabajos conciliares y las vicisitudes de la fase posconciliar engendraron una aguda expectativa y una verdadera “sacudida”, cargada de esperanza.

Estos datos escuetos pueden ayudar a comprender cómo la fisonomía de los concilios de ámbito y significado extralocal, siguió siendo -y en notable medida- lo es todavía, bastante fluida. En el presente artículo ofrecemos en primer lugar, un “acercamiento” histórico al concilio de Nicea, con algunos trazos de su celebración, la exposición de su núcleo doctrinal en el “símbolo”, sus disposiciones disciplinares y su “posteridad” cultural-eclesial. En segundo lugar presentamos en forma de “big picture” el concilio Vaticano II como “brújula del siglo XXI”, el carácter de “acontecimiento”, los pasos finales en el legado de Gaudium et spes su recepción en América Latina y su horizonte siempre abierto.

Nicea el primer “concilio ecuménico”

Entre los siete concilios de la antigüedad cristiana que se siguen acogiendo como ecuménicos por la mayor parte de las Iglesias, el de Nicea (325), es el “primero” de cuatro que se destacan por su autoridad doctrinal y por su importancia histórica. La primacía que se les reconoce a estos concilios (Nicea [325], Constantinopla [381], Éfeso [431], Calcedonia [451]), se deriva sobre todo del hecho de que formularon los dogmas fundamentales del cristianismo, en relación con la Trinidad (concilio I de Nicea y I de Constantinopla) y con la encarnación (Efeso y Calcedonia)[5].

En el origen de esta cadena, en la que un concilio se va insertando sucesivamente como un nuevo eslabón, se encuentra el concilio de Nicea, como un episodio que destaca en la vida sinodal de la Iglesia antigua, tal como se había ido desarrollando desde sus comienzos un tanto oscuros, en la segunda mitad del siglo II, con ocasión de la crisis montanista[6]. La institución del “concilio ecuménico” que “nace” con Nicea, constituye un salto cualitativo respecto al pasado. En gran medida esto está dado por el resultado mayor del concilio que es la “definición” de fe redacta en forma de “profesión” de fe[7].

No es de extrañar que la denominada “Confessio Augustana” (o Confesión de Ausburgo) redactada en 1530 por Felipe Melanchton (figura central de la teología protestante), y que sirvió de base a la unidad doctrinal de las iglesias reformadas, inicie su primer artículo señalando que aquello que las iglesias “enseñan” sobre “Dios” se encuentra en “pleno acuerdo a los decretos del concilio de Nicea”[8]. Si la Confesión de Ausburgo, puede ser reconocida como el “primer” documento ecuménico entre luteranos y católicos, esto se debe en gran medida a la valoración que en ella se hace de la doctrina de los primeros concilios[9].

Si se prescinde del llamado “concilio de los apóstoles” que nos recuerda Hch 15[10] (Cf. Gal 2, 1-10)[11], ninguna otra asamblea sinodal anterior al 325 pudo exhibir una autoridad y representatividad similar a la de Nicea. El concilio se reunió el 20 de mayo del año 325 en el palacio imperial de Nicea, en donde el emperador Constantino presidió la sesión inaugural[12]. Aunque faltan las actas sinodales y por ello no es posible reconstruir con precisión el desarrollo de la Asamblea, las referencias se dirigen ante todo a las fuentes que ofrece Eusebio de Cesarea en su “Vida de Constantino”.

Se piensa que la “presidencia” del concilio la ocupó el obispo Osio de Córdoba, pero no porque fuera el “legado” romano, sino porque se desempeñaba como “delegado” del emperador. Pero también es importante señalar que Constantino, según testimonio de Eusebio, presidió los debates, al menos en lo que atañe al problema doctrinal[13]. El número de participantes no está claro en las varias fuentes de las que dispone la historia[14], la fijación en 318, se inspira en el número “altamente simbólico” de los servidores de Abrahán de Gn 14, 14; así desde la segunda mitad del siglo IV, el concilio de Nicea será denominado el “concilio de los 318 padres”[15].

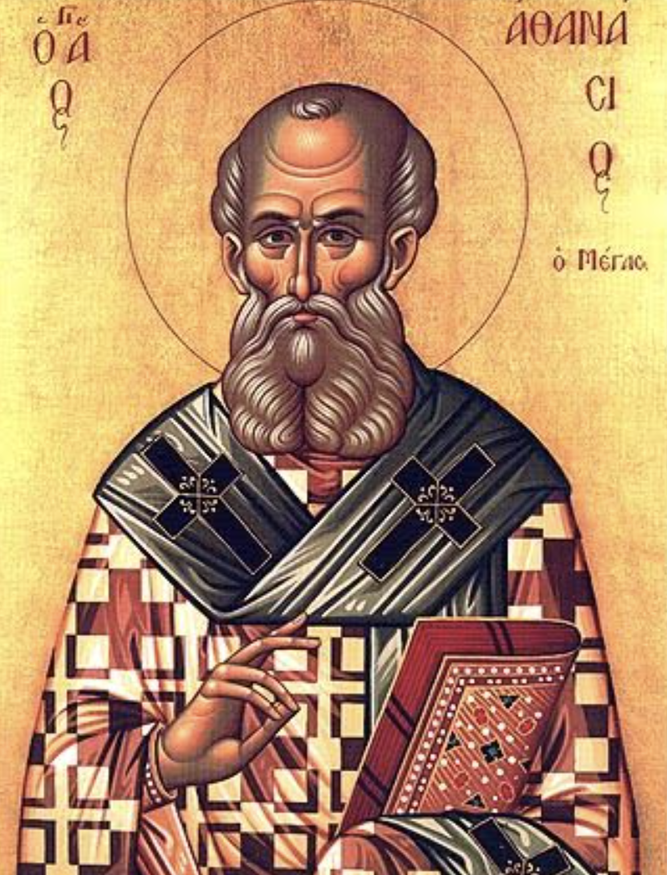

Aunque algunos opositores del concilio habían mostrado dudas sobre la “talla teológica” de los padres de Nicea, asistieron personalidades significativas. Junto a su obispo Alejandro (Alejandría) se encontraba el jóven diácono Atanasio (295?-373), destinado a convertirse en el adversario por excelencia del arrianismo. Uno de los miembros más distinguidos de la asamblea era Marcelo de Ancira († 375?), un exponente de la tradición asiática monarquiana, aunque con una profundización particular en el papel del “Logos”, su nombre estaría unido por largo tiempo al de Atanasio en la resistencia y en defensa del dogma de Nicea.

Otra figura destacada era la de Eustacio de Antioquía (†345?), también dentro de la tradición asiática. No hay que olvidar que entre los obispos con “simpatías” para con el arrianismo más o menos acentuadas se encontraban Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia. Junto a los obispos eran numerosos los miembros del clero (diáconos y presbíteros), sin que faltara -según algunas fuentes- la presencia de laicos, especialmente de los que ejercían la profesión de dialécticos o controversistas. Este aspecto -que en cierta medida aparece también envuelto en elementos legendarios[16]- subraya el gran interés que suscitó la controversia sobre el arrianismo y la gran semejanza del concilio con las instancias judiciales, lo que requería la intervención de un personal especializado.

En este contexto se comprende cómo la ocasión del concilio fue aprovechada por muchos para presentar libelos o denuncias contra obispos y presbíteros, para vengarse de ellos. No obstante, Constantino, al comenzar la asamblea, ordenó quemar toda la masa de documentos que le habían presentado los padres, reservando la “sentencia sobre ellos para el día del juicio final”[17].

La fe de Nicea

El acto más importante del concilio, el que habría de asegurar su éxito histórico, fue la redacción y aprobación de la definición de fe en forma de un “símbolo” o compendio de las verdades esenciales, profesadas por la Iglesia. Para este episodio central, debemos remitirnos como en otros hechos anteriores al testimonio, en varios aspectos problemático, de Eusebio de Cesarea[18]. En una carta a los fieles de su diócesis[19], escrita con ocasión de la decisión conciliar, mientras se encontraba todavía en Nicea, cuenta cómo se llegó a redactar el texto del símbolo sobre la base de una propuesta suya[20].

En realidad, más que ver en ello el simple deseo de informar oportunamente a su comunidad, es lícito suponer que nos encontramos ante una operación de carácter apologético. El obispo de Cesarea no sólo omite la condena que se le había infligido en Antioquía y ofrece una explicación forzada del texto de Nicea para hacerlo cuadrar con sus planteamientos doctrinales, sino que se vislumbra ya una actitud defensiva en la preocupación por el hecho de que su Iglesia haya podido recibir noticias inexactas.

Como sea, partiendo del símbolo bautismal de la Iglesia de Cesarea, los padres elaboraron el símbolo de Nicea, que con expresiones nada ambiguas excluía toda subordinación del Logos al Padre: es “de la substancia del Padre”, “Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial (homoousios) al Padre”[21]. Un análisis literario permite establecer cuáles son las frases que el concilio agregó al texto base. Una de ellas sostiene que el Hijo proviene “de la sustancia del Padre”. Por medio de ella, se quería explicitar que la expresión tradicional “el Hijo engendrado” implicaba que el Hijo no provenía en términos genéricos -como todas las criaturas- ni mucho menos de la nada, sino de la misma substancia de Dios, del ser del Padre. De este modo se rechazaba la tesis arriana que afirmaba que el Hijo había sido creado “de la nada”.

El credo llamó al Hijo “Dios de Dios”. La afirmación es muy importante: el Hijo no es Dios simplemente, sino Dios que proviene de Dios Padre; no es un Dios autónomo sino que es Dios de Dios; el Hijo es Dios porque eternamente y de manera substancial, recibe la única divinidad que es la de Dios Padre. Asimismo, llamar al Hijo “Dios verdadero de Dios verdadero” implicaba, por una parte, declarar la divinidad del Hijo y, por otra, asegurar el monoteísmo, porque la divinidad del Hijo no es otra, sino la divinidad del Padre. Que el Hijo provenga del Dios verdadero implica que el Hijo es también Dios verdadero. El concilio de Nicea insertó otra breve frase: “Engendrado, no hecho”. Esta inserción era vital, porque distinguía el significado de dos verbos que denotaban la producción de un ser por otro: “engendrar” y “hacer” (γεννάω y πολέω). Arrio identificaba estos verbos.

Por una parte el concilio descartaba que el Hijo fuera una criatura -algo hecho, como sostenían los arrianos-, y por otra, descartaba que hubiese dos dioses, porque la divinidad del Hijo era la misma divinidad del Padre. Esta distinción abría una vía de comprensión de la eterna relación entre el Padre y el Hijo[22]. El concilio expresó el más rotundo rechazo a un cristianismo de la adaptación. El teólogo Arrio de Alejandría en Egipto había propuesto en los años anteriores un modelo sumamente sugestivo de cristianismo adaptativo: explicaba la fe cristiana como un monoteísmo en el más estricto sentido del pensamiento filosófico.

Esto significaba ante todo, que la designación de “Hijo de Dios” aplicada a Jesucristo no debía tomarse literalmente. De acuerdo con el monoteísmo filosófico, Cristo no podía ser Dios en sentido estricto. Sólo podía ser un ser intermedio, del que se sirvió Dios para la creación del mundo y para sus relaciones con los hombres[23]. En un anexo se condenaron expresamente las principales tesis de Arrio[24]. El símbolo de la fe fue aceptado por el concilio el 19 de junio del 325 (en junio de 2025, se cumplen 1700 años), a excepción de dos obispos que se negaron a suscribirlo, éstos, lo mismo que Arrio fueron excluidos de la comunión y desterrados.

El “hoy” de Nicea

Si el pronombre de primera persona no estuviera mal mirado en el lenguaje escrito, como síntoma narcisista, el título de este apartado podría enunciarse simplemente, “significado y valor cristológico para mí”. La fe no es un saber, y las explicaciones sobre ella, por más que se hagan esfuerzos de objetividad y universalidad, no son comunicables como un material estereotipado y pasado por fotocopia. Las enseñanzas de Nicea y Constantinopla no pueden analizarse por separado. Todo el mensaje del “consustancial al Padre” se contiene en el hecho de que eso se predica de cada “uno/una” de nosotros. Y al inversa, la consustancialidad de Jesús con nosotros no pasa de ser una trivialidad cuando se la separa del hecho de que el sujeto de ese predicado es consustancial al Padre.

Un tema central de la teología contemporánea es “el dolor de Dios” y la posibilidad de conjugar un “Dios de amor con el sufrimiento humano”[25], o como decía el teólogo japonés Kazoh Kitamori, “la historia de Dios se vuelve historia de dolor”[26]. El debate con Arrio, giraba en parte sobre este gozne: el Dios máximo no puede sufrir y Jesús ha sufrido, en consecuencia éste no puede ser lo máximo posible, habrá de ser un peldaño inferior. La famosa fórmula “homoousios” (consustancial), no es en manera alguna una respuesta metafísica. Ciertamente es un mensaje difícil de creer. Pero precisamente, es aquí donde los cristianos/as aprendemos que tampoco tenemos una respuesta intelectual para el problema del sufrimiento y que esta dificultad la compartimos con todas las cosmoviciones de la tierra.

Nicea y los problemas de la disciplina eclesiástica

Con lo dicho, debemos sin embargo agregar algo más. El concilio de Nicea no se reduce al “símbolo”, la atención que se concentra en la “cuestión doctrinal” no debe dejar en la sombra la importante obra disciplinar y canónica llevada adelante por la asamblea sinodal. La exigencia, por ejemplo, de reglamentar una cuestión como la fecha de la pascua, cuya celebración en días diferentes creaba no pocos desconciertos y dificultades prácticas, había sido ya advertida en el concilio de Arles (314). Al afrontar este problema, el concilio de Nicea se había encontrado frente a tres prácticas diversas: los dos ciclos de Roma y Alejandría, autónomos respecto al cómputo judío pero distintos entre sí, y la praxis esencialmente antioquena que seguía apelando a la celebración hebrea, aunque ya no en la forma cuartodecimana como en el conflicto pascual del siglo II.

La decisión del concilio -que conocemos a través de documentos indirectos, razón por la cual no se puede hablar propiamente de “decreto”- indica que hay que atenerse al uso vigente en las iglesias de Roma y de Alejandría. De este modo, sin dar la preferencia a ninguno de los dos ciclos pascuales en uso, se optó por una solución de compromiso (o quizás se debió llegar necesariamente a este resultado, dada la imposibilidad de encontrar un acuerdo entre el sistema romano y el alejandrino). En efecto, Roma y Alejandría mantenían sus diversos sistemas de cálculo, pero en el caso de diferencias en el cómputo pascual se habían comprometido a llegar a un acuerdo.

El mismo Constantino se encargó de explicar el tenor de este “decreto” en la carta encíclica que dirigió a las Iglesias al terminar el concilio. En veinte breves disposiciones el concilio dio su parecer sobre cuestiones menores y cuestiones de abusos, con ello impuso una dirección (canon=regla, norma) a la vida eclesiástica: estas van desde el examen de los candidatos al presbiterado (IX), el peligro de la avaricia y usura en los clérigos (XVII), hasta la prescripción de no orar de rodillas los domingos, sino de pie (XX)[27]. Una profunda teología litúrgica que se “perderá” en el segundo milenio y que el Vaticano II, -a pesar de sus intentos- no ha podido cambiar.

El historiador de la Iglesia, Sócrates, refiere que el concilio de Nicea tuvo la intención de introducir el celibato de los obispos, presbíteros y diáconos pero que desistió de ello cuando el obispo confesor Pafnucio de la Tebaida (Egipto), puso en guardia contra la imposición de un yugo demasiado duro. Este informe no carece de probabilidad, su seguro fundamento histórico es que el concilio confirmó la práctica oriental de que los sacerdotes célibes no podían contraer matrimonio después de las órdenes, mientras los ya casados podían continuar en el matrimonio. El canon 3, permite a los clérigos vivir con su madre, hermana y tía, o con personas que no pudieran dar lugar a sospechas[28].

Después de concluidas las sesiones del concilio, Constantino, que celebraba entonces el vigésimo aniversario de su imperio, invitó a los obispos a un banquete tan suntuoso que Eusebio cierra su relación con estas palabras: “Hubiérase podido creer que todo ello era un sueño y no una realidad…uno se sentía como transportado al Reino de Dios. Todo el esplendor del Imperio recién restaurado se volcó sobre aquel concilio ecuménico de una Iglesia que salía de la persecución. Sin embargo, no aportó la anhelada paz, sino que fue el punto de partida de violentas luchas religiosas que llenaron la mitad de un siglo[29].

Con el concilio de Nicea, la luego denominada “era constantiniana” alcanzaría un importante estadio en su cristalización, y a su hacedor le quedarían aún doce años antes de su muerte en 337, para gozar de aquel modelo que se propagaría por siglos. La “alianza” de los poderes espirituales y temporales (Iglesia-Estado) es la consecuencia primera y el aspecto más perceptible de esta operación cuyo culmen de maridaje se alcanzará en el siglo VI con Justiniano I.

Esta cristiandad “estatizada” es el origen de los “Estados cristianos”, donde la fe forma parte de la fidelidad a la comunidad nacional y la Iglesia es un “organismo oficial” hasta el punto de que sus clérigos, bajo el Antiguo Régimen, constituyen un “Orden” en la sociedad. Debieron pasar 17 siglos, hasta la convocatoria de Juan XXIII al Vaticano II, para que la Iglesia comenzara a discutir la era constantiniana y evaluara sus hipotecas, sobre todo, para que pudiese abrirse a una magnífica esperanza de ver su “caducidad”. Éste es el amplio subsuelo del Vaticano II[30].

El concilio Vaticano II como “brújula segura”

Hace 25 años, el teólogo argentino Lucio Gera decía: “Si en este año 2000, después de haber vivido la mayor parte de mi vida durante el siglo XX, se me preguntara cuáles han sido los acontecimientos históricos que más me han influido, no dudaría en nombrar en primer lugar, al concilio Vaticano II”[31].

A 60 años de su finalización, es oportuno preguntarse qué es lo que se conoce “hoy” del concilio Vaticano II, de su desarrollo, su significado, y en nuestro caso de su “recepción” en América Latina y el Caribe. Es evidente que se ha ido apagando el entusiasmo que caracterizó su espera y celebración. Poco a poco fueron desapareciendo las generaciones de sus numerosos protagonistas (obispos, teólogos, laicos y laicas), incluso aunque con “rebrotes” todavía impredecibles, se ha esfumado la ventolera de rechazo de los “tradicionalistas”, guiados por el entonces disidente obispo Marcel Léfebvre[32].

Es obvio que desde entonces, ha cambiado profundamente el contexto social, en buena medida gracias al concilio mismo y a los grandes procesos que activó. Después de la conclusión, el interés se centró en comentar los numerosos textos aprobados, quizá, es esta la razón por lo que el Vaticano II ha sido conocido más bien en abstracto, como si sólo se tratara de un “conjunto” -desmesurado- de documentos y doctrina. Sin embargo, visto a la distancia, aparece como un “acontecimiento” que, más allá y a pesar de sus límites y lagunas, ha actualizado la esperanza y el optimismo del Evangelio.

El concilio no pretendió producir una nueva “Suma” doctrinal (según Juan XXIII, “para esto no era necesario un concilio”[33]), tampoco responder a todos los problemas. Lo que ha caracterizado al Vaticano II ha sido la carga de renovación, el ansia de búsqueda, la disponibilidad para enfrentarse con la historia, la atención fraterna a toda la humanidad (según expresión de Pablo VI, “Una inmensa simpatía lo ha penetrado todo”[34]). La “prioridad” que aparece como más fuerte, por encima incluso de sus decisiones -que no pueden ser leídas como normas abstractas y frías-, es precisamente el hecho mismo del “concilio”, es decir, el acontecimiento que ha reunido una asamblea deliberativa de más de dos mil obispos.

Una vez que el concilio estuvo en marcha, los medios de comunicación y el público se sintieron cautivados por dos fenómenos en particular: el secreto a duras penas guardado de los debates y enfrentamientos, en ocasiones bastante ácidos, entre los padres conciliares, así como la creciente posibilidad de que la Iglesia introdujese cambios en sus ideas y en su vida práctica que solo unos meses antes habían parecido impensables[35]. Las transformaciones que el Vaticano II introdujo en la Iglesia católica -y de rebote también en las demás confesiones cristianas- son tales –desde las celebraciones litúrgicas en las lenguas vernáculas, pasando por el modo de formular la fe tradicional, hasta el estilo de la vida cristiana- que resulta difícil para las nuevas generaciones percibirlas en su alcance real sin una información adecuada.

En la carta apostólica “Novo Millennio Ineunte”, Juan Pablo II, decía hacia el final: “¡Cuánta riqueza, queridos hermanos y hermanas, en las orientaciones que nos dio el concilio Vaticano II! Por eso, en la preparación del gran jubileo, he pedido a la Iglesia que se interrogase sobre la acogida del concilio (TMA 36) ¿Se ha hecho? […] Después de concluir el jubileo siento más que nunca el deber de indicar ver en el concilio la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza”[36].

El Concilio ha generado desde hace 50 años una enorme literatura que supera la de cualquier concilio en la doble milenaria la historia de la Iglesia[37]. Herramientas no le faltan al pueblo de Dios, cualquiera sea su lugar, ministerio o carisma. Sin embargo, el “exámen de conciencia” sobre la actualidad del Vaticano II y su interpelante mensaje, parece desconocido para tantos cristianos y cristianas que parecen querer vivir “hoy” su fe padeciendo como natural una amnesia histórica (Francisco, “Fratelli tutti” 249).

Las semanas finales del concilio y el legado de “Gaudium et spes”

En estos días en que la Iglesia católica y gran parte del mundo siguen con atención el estado de salud del papa Francisco, es inevitable que comiencen las especulaciones sobre quién será el sucesor. La mirada de fe de los cristianos no debe perder de vista la “brújula”, evocando con la memoria y la inteligencia de la fe, los últimos pasos del Vaticano II, que invitan a una reflexión esperanzada. La Iglesia seguirá caminando y compartiendo “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, porque son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo” (GS 1).

Así comienza la constitución pastoral “Gaudium et spes”, tal vez, el documento más importante del concilio, que le dio la cualidad de “pastoral” al conjunto de la asamblea conciliar y que representa una novedad en múltiples sentidos. La constitución pastoral no solo interpela a los fieles católicos, ni siquiera solo a todos los cristianos, sino que se dirige a “todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo actual” (GS 2). Lo que distingue a “Gaudium et spes”, es la estructura de diálogo con el mundo, no se limita a hablar “sobre” el mundo actual, sino que le habla directamente a él.

En este sentido, constituye un “giro copernicano” en el magisterio conciliar, pues el propósito principal no es estigmatizar y rechazar como erróneos determinados desarrollos y cosmovisiones, sino tener una “inmensa simpatía” hacia todo lo humano (Pablo VI). En clara contraposición al “Syllabus” de Pío IX, en “Gaudium et spes” el tono de delimitación y rechazo pasa claramente a segundo plano. Los padres conciliares se esforzaron por presentar y fundamentar positivamente la propia visión de la Iglesia y del mundo. Con ello, la constitución pastoral, es el primer texto conciliar que se pronuncia sobre cuestiones para cuya dilucidación no bastan ya las categorías y conceptos teológicos solos.

Al asumir este cometido, lo padres conciliares no tuvieron reparo en recurrir a conocimientos de índole profana, antes al contrario, el concilio reconoció expresamente, por un lado, la “autonomía de las realidades terrenas” (GS 36) y expresó con claridad la ayuda que la Iglesia recibe del mundo, enfatizando incluso, que a la “Iglesia le pueden ser de provecho la oposición y aun la persecución de sus contrarios” (GS 44; Cf. LG 8c). En “Gaudium et spes” encontró el espíritu del concilio Vaticano II su expresión más clara. Al terminar el concilio, este texto fue considerado su verdadero legado, y el impulso imprimido sería de una magnitud inmensa.

En Europa occidental y Norteamérica, el aire fresco que entró por las ventanas abiertas desencadenó una agitación realmente eufórica. Saltaba a la vista que el concilio había dado una respuesta a los problemas acuciantes de la secularización creciente y la diferenciación de las esferas vitales. Sin duda, los logros más sobresalientes del concilio se vieron en que había “roto” con la “mentalidad restauracionista” de declaraciones doctrinales de la Iglesia que se cerraban polémica y apologéticamente a la historia moderna de la libertad, mostrando las posibilidades de fundamentar las exigencias de autonomía del hombre moderno en el propio mensaje cristiano y reconociendo un progreso en la conciencia moderna de la libertad humana.

En América Latina, las afirmaciones de “Gaudium et spes” encontraron una situación distinta. Con la encíclica “Populorum progressio” de Pablo VI (1967)[38], se preparaba el terreno para la Asamblea general del Episcopado latinoamericano en Medellín (1968), que sería la “primera” en hacer la “recepción” del Concilio entre los episcopados del mundo y en cuyos “documentos” los obispos latinoamericanos mostrarán una clara opción metodológica y de referencia en “Gaudium et spes” sobre “Lumen Gentium”. A diferencia de Europa, en América Latina, el problema primordial no era la secularización progresiva, sino la “pobreza” que clamaba al cielo y la oprimente dependencia de amplios sectores de la población latinoamericana. Nada extraño que la palabra “clave” que retomó la segunda asamblea del CELAM fuese “liberación”. La pregunta fundamental e ineludible reza así: ¿qué implica ser cristiano/a en un mundo de oprimidos? Y la respuesta fue contundente: solo podemos ser cristianos/as “liberadoramente”[39]. Con el cambio de perspectiva que se produce en Medellín surge asimismo una nueva teología: la teología de la liberación[40].

Esta elabora la visión de una iglesia renovada desde el espíritu de las bienaventuranzas, que constituye la “carta fundacional de la Iglesia de los pobres”, una iglesia que liberada ella misma de estructuras anquilosadas y extraña a las masas populares y oprimidas, obra liberadoramente aunando “anuncio y denuncia” y gestando un “modelo nuevo” de ser Iglesia, donde la prioridad se halla en la conversión de la Iglesia al Reino de Dios, para anunciarlo y realizarlo en la historia, como dirá el teólogo y mártir salvadoreño Ignacio Ellacuría[41]. En esa medida, la teología de la liberación constituye un fruto auténtico del Vaticano II[42], llamada con el transcurrir de las décadas, a expandir sus aportes en otros continentes del “Tercer Mundo”, necesitados también de pensar el evangelio y sus opciones radicales a favor de los pobres desde paradigmas no eurocéntricos[43].

El Vaticano II protagonizó un acontecimiento histórico cuando se atrevió a “escuchar y proclamar la Palabra de Dios” (DV 1), con ello, pudo abrir de “par en par” las puertas de la Iglesia católica al diálogo ecuménico, interreligioso, el mundo moderno y efectivizar sus opciones de “perenne reforma” (UR 6) y asumir un rostro de “Iglesia servidora y pobre”[44], en sintonía con los signos de los tiempos y más creíble, porque más cercana al Jesús del evangelio. Hacer memoria y no olvidar que en numerosos gestos y alocuciones desde el inicio de su pontificado, el papa Francisco ha plasmado su visión de la Iglesia en la expresión “la Iglesia de los pobres”, es recuperar una hermenéutica necesaria y actual, que la Iglesia no puede perder a riesgo de “retroceder” a épocas de triunfalismo y cristiandad.

Sus gestos y palabras despertaron el recuerdo de Juan XXIII y de textos del Vaticano II, tales como “Lumen Gentium” 8 o el decreto misional “Ad Gentes” 5. También recuerdan el “Pacto de la Catacumbas”[45], firmado en noviembre de 1965 por más de cuatrocientos padres conciliares con el fin de vivir en el espíritu de pobreza[46]. El papa Francisco ha puesto su carisma y servicio para una transformación del ministerio petrino, siendo fiel a las palabras de su amigo el cardenal brasileño Cláudio Hummes, cuando antes de elegir su nombre en el conclave de elección le susurró “no te olvides de los pobres”. Esta opción debería hacer pensar que un “paso definitivo” de la Iglesia católica, a una forma de ministerio petrino y de la vida de la Iglesia, más cercano al “humilde pescador de Galilea” (San Bernardo) y del “movimiento de los seguidores y seguidoras de Jesús”, apoyada en la hondura y urgencia de la “opción por los pobres” significaría dar “lugar teológico-pastoral” a uno de los frutos más preciosos del Vaticano II[47].

Referencias

1] Hans Küng, “Estructuras de la Iglesia”, Estela, Barcelona, 1965, p. 25.

[2] Cf. Desde Giovanni Domenico Mansi (“Sacrorum conciliorum nova et amplissima colectio”, 31 vol., Florencia-Venecia, 1757-1798) y Karl Joseph von Hefele (“A History of the Councils of the Church”, T. & T. Clark, Edinburgh, 1895) en los siglos XVIII y XIX, pasando por la admirable síntesis de Hubert Jedin, (“Breve Historia de los Concilios”, Herder, Barcelona, 19633), hasta Giuseppe Alberigo y Giuseppe L. Dossetti, (“Conciliorum Oecumenicorum Decreta”, EDB, Bologna, 1973) en el siglo XX.

[3] José I. González Faus, “«Ningún obispo impuesto» (San Celestino, papa). Las elecciones episcopales en la historia de la Iglesia”, Sal Terrae, Santander, 1992, p. 23.

[4] Sólo como ejemplo de lo prolongado de estos periodos, puede señalarse el Concilio de Trento: “la lucha por convocar el concilio” (1523-1534), “la primera etapa” (1545-1547), “los años intermedios” (1547-1562), “reanudación del concilio” (1562-1563), “Trento” después del concilio de Trento (sínodos de aplicación 1566-1582), John W. O’Malley, SJ., “Trento ¿Qué pasó en el concilio?, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria), 2015, pp. 49, 77, 127, 168, 260.

[5] Cf. Emmanuel Durand, OP., The Trinity, en Lewis Ayres & Medi Ann Volpe (eds.), “The Oxford Handbook of catholic theology”, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 153.

[6] Cf. Eusebio de Cesarea, HE V, 16, 10.

[7] Cf. Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti (eds.), “Conciliorum Oecumenicorum Decreta”, EDB, Bologna, 1996, p. 2, 5.

[8] Cf. Filippo Melantone, “La confessione Augustana (1530)”, Introduzione, traduzione e note di Paolo Ricca, Claudiana, Torino, 2011, p. 61.

[9] Cf. Walter Kasper, “La Confesión de Ausburgo en el diálogo entre evangélicos y católicos”, en OCWK 15, Sal Terrae, Santander, 2016, pp. 30-48.

[10] Puede verse la versión italiana: “Atti degli Apostoli”, Introduzione, versione e note di Carlo Maria Martini, San Paolo, 198613, pp. 218-220; también el importante estudio de: Joseph A. Fitzmyer, “Los Hechos de los Apóstoles, Hch 9, 1-28, 31 (Vol. II)”, Sígueme, Salamanca, 2003, pp. 190-192.

[11] La presentación de Pablo en la carta a los Gálatas está más cerca del acontecimiento histórico del “concilio de los apóstoles” que la narración de Lucas en Hechos de los apóstoles, Cf. E. Boismard, “Le «Concile» de Jérusalem”, en: “Ephemerides theologicae Lovanienses”, 64 (1988) 433-440; en la misma línea se ubica Heinrich Schlier, “La carta a los Gálatas”, Sígueme, Salamanca, 19992, 78-84.

[12] Cf. Sócrates, HE I, 13.

[13] Cf. Eusebio de Cesarea, “Vita Constantini”, III, 13.

[14] Oscilan entre 250 en Eusebio de Cesarea (V. Const. III, 8), los 200 o 270 de Eusebio de Antioquía (Teodoreto, HE I, 8, 1) y los 300 de Constantino (Sócrates, HE I, 9, 21) y Atanasio (Apol. Sec 23, 2).

[15] Hilario de Poitiers, “De Synodi” 86.

[16] Cf. Rufino de Aquilea, HE I, 3.

[17] Cf. Sozomeno, HE I, 17.

[18] Cf. Lorenzo Perrone, De Nicea (325) a Calcedonia (451) en Giuseppe Alberigo (ed.), “Historia de los concilios ecuménicos”, Sígueme, Salamanca, 1993, p. 31.

[19] El texto nos llega por diversas fuentes: Atanasio de Alejandría, “De decretis Nicaenae synodi” 33 § 4 (publicado por H. G. Optiz, “Athanasius Werke” 2/1, Apologien, Berlín-Leipzig 1935, 29); Teodoreto de Ciro, “Historia ecclesiae” I 12, 4 (publicado por L. Parmentier [GChSch, Leipzig, 1911], 49/PL 82, 940s.); Sokrates, “Historia ecclesiae” I 8, 38 (PG 67, 69); Gelasio de Cízico, “Historia synodi Nicaenae” II 35, 4 (publicado por Loeschke M. Heinemann [GChSch, Leipzig, 1918] 124).

[20] DH 40.

[21] DH 125. Un estudio sobre la cláusula antiarriana “Dios verdadero de Dios verdadero”, puede verse: John Norman D. Kelly, “Credos primitivos cristianos”, Secretariado Trinitario, Salamanca, 1980, pp. 283-284.

[22] Cf. Samuel Fernández, “El descubrimiento de Jesús. Los primeros debates cristológicos y su relevancia para nosotros”, Sígueme, Salamanca, 2022, p. 135-136.

[23] Cf. Joseph Ratzinger, El credo de Nicea y de Constantinopla: Historia, estructura y contenido, en “Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental”, Herder, Barcelona, 1985, p. 134.

[24] Se trata de la “Carta sinodal del concilio de Nicea a las iglesias de Egipto”, en Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti, “Conciliorum Oecumenicorum Decreta”, EDB, Bologna, 1996, pp. 16-17 (el texto en griego, latín e italiano). Un excelente estudio sobre Arrio y Nicea, puede verse en: Rowan Williams, “Arrio”, Sígueme, Salamanca, 2010, pp. 63ss.

[25] Puede verse: Gisbert Greshake, “¿Por qué el Dios del amor permite que suframos?, Sígueme, Salamanca, 2008, pp. 79ss.; Gustavo Gutiérrez, “Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente”, Sígueme, Salamanca, 2021, p. 182.

[26] Cf. Kazoh Kitamori, “Teología del dolor de Dios”, Sígueme, Salamanca, 1975, p. 142.

[27] Cf. Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti (eds.), “Conciliorum Oecumenicorum Decreta”, EDB, Bologna, 1996, pp. 10, 14, 16.

[28] Giuseppe Alberigo, Giuseppe L. Dossetti (eds.), “Conciliorum Oecumenicorum Decreta”, EDB, Bologna, 1996, p. 7.

[29] Eusebio de Cesarea, “Vita Constantini” III, 21; Hubert Jedin, “Breve historia de los concilios”, Herder, Barcelona, 19633, p. 24.

[30] Marie Dominique Chenu, “El Evangelio en el tiempo”, Estela, Barcelona, 1966, p. 25.

[31] V.R. Azcuy – J.C. Caamaño – C.M. Galli, “Escritos Teológicos-Pastorales de Lucio Gera, 2. De la Conferencia de Puebla a nuestros días (1982-2007), Agape, Buenos Aires, 2007, p. 787.

[32] Cf. Yves Congar, “La crisis de la Iglesia y monseñor Léfebvre”, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1976, p. 11.

[33] Juan XXIII, Discurso inaugural “Gaudet Mater Ecclesia” (11 octubre 1962), n. 14. Puede verse: Ricardo M. Mauti, “El discurso Gaudet Mater Ecclesia de Juan XXIII en la apertura del concilio Vaticano II. Aspectos históricos y teológicos-pastorales”, Poliedro 2022, pp. 23-34.

[34] Pablo VI, Discurso de Pablo VI en la clausura del concilio Vaticano II (7 diciembre 1965) n. 8.

[35] John W. O’Malley, SJ., “¿Qué pasó en el Vaticano II?, Sal Terrae, Santander, 2012, p. 56.

[36] Juan Pablo II, “Novo Millennio ineunte” 57.

[37] Solo como ejemplo: Catherine E. Clifford & Massimo Faggioli (eds.), “The Oxford Handbook of Vatican II”, Oxford University Press, Oxford, 2023.

[38] La encíclica fue un “clarinazo” en América Latina. Ella tocaba puntos que no habían sido tratados en el concilio, describiendo y criticando el “mundo” (en tanto que orden social y económico) al que pertenecían nuestros países. Los temas cuya ausencia, desde el punto de vista del Tercer Mundo, se lamentaban en la “Gaudium et spes” seran recogidos con fuerza por la encíclica, Cf. Gustavo Gutiérrez, La recepción del Vaticano II en Latinoamérica. El lugar teológico ‘La Iglesia y los pobres’, en G. Alberigo/J.-P. Jossua (eds.), “La recepción del Vaticano II”, Cristiandad, Madrid, 1987, p. 227.

[39] Al respecto, cf. L. Boff, “Eine kreative Rezeption des II Vatikanums aus der Sicht der Armen: die Theologie der Befreiung”, en E. Klinger y K. Wittstadt (eds.), “Glaube im Prozess. Christsein nach dem II. Vatikanum (Festschrift für K. Rahner), Freiburg/Basel/Wien 1984, pp. 628-654.

[40] Puede verse: Roberto Oliveros, “Historia de la Teología de la Liberación” en Ignacio Ellacuría, Jon Sobrino (eds.), “Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de Liberación”, Trotta, Madrid, 1990, pp. 17-49.

[41] Ignacio Ellacuría, “Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Para anunciarlo y realizarlo en la historia”, Sal Terrae, Santander, 1984, pp. 129-151.

[42] Walter Kasper, “La Iglesia en el mundo actual. Las posibilidades de la enseñanza eclesial en un mundo plural” en OCWK 16, pp. 538-560, 543.

[43] Cf. David M. Thompson, “Introduction: mapping Asian Christianity in the context of world Christianity”, en Sebastian C. H. Kim (ed.), “Christian Theology in Asia”, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, pp. 6-19.

[44] Cf. Yves Congar, “Por una Iglesia servidora y pobre”, Agape, Buenos Aires, 2014.

[45] Cf. Xavier Pikaza, José Antunes de Silva (eds.), “El Pacto de las Catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia”, Verbo Divino, Navarra, 2015.

[46] Peter Hünermann, “El Vaticano II como software de la Iglesia actual”, Ediciones Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2014, pp. 293, 311.

[47] Cf. Jon Sobrino, “Fuera de los pobres no hay salvación”, Trotta, Madrid, 2007, pp. 39-58.

Etiquetas