Los abusos sexuales en la iglesia chilena (1/2) Fernando Karadima, el “santo” depredador de la Iglesia de Chile [Traducción]

En una investigación de dos entregas, "Le Monde" vuelve sobre el caso que desestabilizó al papa Francisco estos últimos meses

| Cécile Chambraud

En Santiago de Chile, un campanario de color rojo domina el barrio residencial de El Bosque. En medio de edificios y de áreas verdes, una iglesia, la del Sagrado Corazón de Jesús, señala el lugar y transporta al visitante a un cuadro de Giorgio de Chirico: los mismos arcos delgados y desnudos del pórtico y del claustro contiguo, las mismas fachadas lisas y desprovistas de ornamentos, el mismo sentimiento del tiempo suspendido.

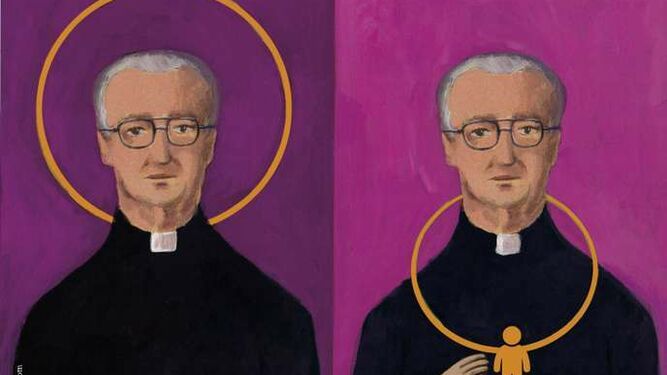

Edificado en los años 40, en un terreno donado por una fiel adinerada, este conjunto de edificios respondía entonces a la ambición de un cura deseoso de formar sacerdotes vueltos hacia una espiritualidad contemplativa. En Chile, la parroquia es célebre hoy por haber sido, hasta 2010, el reino sin par de Fernando Karadima, un sacerdote percibido como un “santo” por sus parroquianos, pero culpable de haber impuesto a numerosos jóvenes años de sometimientos y, según algunos, de abusos sexuales.

Esta historia, que abarca varias décadas, terminó por desintegrar al episcopado chileno: el 18 de mayo, los treinta y cuatro obispos presentaron su renuncia al papa, que solamente aceptó cinco de ellas. Esta historia coloca hoy al papa Francisco de cara a la más terrible prueba de su pontificado, a la cual se suma la revelación, el 14 de agosto, de al menos un millar de casos de abuso sexual por parte de unos 300 sacerdotes en Pensilvania.

Una reputación de líder de juventudes

Para atar los cabos, se debe hacer un desvío por otro bello barrio de Santiago, La Dehesa. Hay allí una clínica y, en esta clínica, un cirujano reputado, James Hamilton. Este hombre cálido y cordial, con aproximadamente cincuenta años, es uno de los principales protagonistas de este caso. Hace apenas trece años que él comenzó a salir del silencio y a testimoniar lo que vivió mientras estuvo encerrado en El Bosque. De su voz, como de su intensa mirada azul, brota de nuevo la revolución.

En 1983, mientras que Chile estaba bajo el golpe del general Augusto Pinochet, James Hamilton tenía apenas diecisiete años cuando vino por primera vez a la parroquia de El Bosque. Este hijo de una buena familia atraviesa con gran dificultad los años de su adolescencia, atormentado por una historia familiar traumática. Seis años más temprano, su padre, recientemente separado de su madre, asesinó a la nueva pareja de ella delante suyo.

Habiendo roto toda relación con su padre luego de esta muerte, ampliamente resonada en la prensa, James arrastra una necesidad desesperada por sentirse “digno de ser amado”. En su búsqueda de reconocimiento y de una familia sustituta, busca quien pueda ayudarle a encontrar respuestas a las preguntas que le acosan y una perspectiva a su vida.

“En esa época, siendo un joven deseoso de mejorar el mundo -se recuerda hoy en la sala donde recibe a sus pacientes- era difícil encontrar un camino. O te convertías en opositor del gobierno, lo que te obligaba a una vida semiclandestina, o intentabas cambiar la sociedad a través de la Iglesia”. En su medio -la buena burguesía conservadora y de voluntarios pinochetistas- sólo la segunda opción era previsible.

En el seno de su familia, unos primos mayores presumen las virtudes del padre Fernando Karadima, vicario (número dos de la parroquia) desde 1958 y muy pronto cura de El Bosque. Entre las clases acomodadas y cercanas al poder, su reputación de líder juvenil y de conquistador de vocaciones sacerdotales está bien establecida.

Una figura magnética

En contra de una Iglesia que, luego del golpe de Estado de Pinochet (11 de setiembre de 1973), tomó partido por los oprimidos mayoritariamente, Fernando Karadima se convirtió en una referencia para la burguesía de Providencia, el barrio de la élite. ¡Finalmente un sacerdote que se consagra de primero a la espiritualidad, sin desorientarse en el terreno del compromiso social! Incluso se dice de él que va camino a la santidad. James Hamilton se deja convencer y se va para El Bosque, donde sus camaradas lo atraen un bello día.

Casi instantáneamente, es atrapado por el ambiente que reina en la iglesia y sus edificios anexos. El padre Eugenio de la Fuente, de veinte años, unos pocos más que James Hamilton, se recuerda hasta qué punto esta parroquia podía entusiasmar a los recién llegados: “Vi ahí un lugar en ebullición, rebosante de jóvenes -explica a Le Monde-. La misa de las ocho de la noche y los retiros estaban llenos, intensos. ¡Una parroquia top rating!”.

En una época donde “no era fácil atraer a tantos jóvenes”, James Hamilton no puede evitar ver en esta iglesia iluminada, cálida y bullente, un signo del cielo y una familia dispuesta a acogerlo. Entre los adolescentes corre, él lo percibe, un “contagio de buenas vibras”. Después de la misa vespertina, se puede quedar rezando en la capilla. El contexto es tan ferviente, tan tranquilizador, que rezar le parece “fácil”.

En el centro de esta multitud, siempre rodeado de una bandada de jóvenes apuestos de buenas familias, frecuentemente rubios y siempre devotos suyos, Fernando Karadima, el “santo” -como le dicen aquí- es una figura magnética.

Concepto de santidad y obediencia absoluta

Si su físico es inofensivo, este quincuagenario sabe cautivar su auditorio adolescente por su arte retórico. Coloca en sus predicaciones tanta intensidad y elocuencia convenciéndoles que, a través de él, es Dios quien habla. Sus prédicas son simples y giran, con frecuencia, alrededor del concepto de la santidad.

Para santificarse, les repite, se debe primero y ante todo una obediencia absoluta a su director espiritual, es decir, a él mismo. Es lo mismo que el Altísimo, les asegura, le había dicho a Santa Teresa de Ávila en una de sus experiencias místicas. “La santidad es su principal herramienta para conducir a la sumisión y a la esclavitud”, analiza hoy James Hamilton.

El prestigio del padre Fernando Karadima debe mucho a la filiación religiosa que reclamaba para sí. En su juventud, asegura, estuvo el círculo íntimo de un ícono del catolicismo social chileno, el jesuita Alberto Hurtado (1901-1952), héroe nacional comprometido con los pobres y canonizado en 2005 por Benedicto XVI. Afirma, igualmente, haber sido la última persona que le vio en su lecho de muerte. El jesuita habría sido reconocido, en su círculo, por el don de discernir si un hombre tenía, o no, una vocación sacerdotal.

Después de la caída de Karadima, se sabrá que esta proximidad con Alberto Hurtado era una fábula. Pero para los jóvenes de El Bosque, en los años 80, es un indicador más de su elección divina. ¿Podría un poco de la santidad de Alberto Hurtado llegarles por la cabellera misma del “padre Fernando”?

“No será sorprendente que termines en el infierno”

Para un recién llegado, deseoso de profundizar en su fe, acceder al círculo más cercano de discípulos de Karadima es como haber encontrado el Grial. No obstante, uno debe ser escogido por él. También, al tiempo que propone a James Hamilton recién llegado para convertirse en su secretario, lo hace subyugándolo. Ha sido distinguido entre cientos de jóvenes que vienen a las misas y entre quienes forman parte de un grupo de cuarenta personas que participan los miércoles en las reuniones de la Acción Católica, un movimiento destinado a reclutar y formar nuevos jóvenes.

“Él buscaba sus discípulos entre aquellos que eran de buena familia, dotados de un físico agradable, inteligentes, sensibles a la idea de tener, posiblemente, una vocación. Y vulnerables”, resume hoy el cirujano.

El sacerdote le propuso a “Jimmy”, como todos le conocían ahí, ser su papá sustituto. Asegurándose percibir en él una posible vocación, le pidió implicarse cotidianamente en la vida de la parroquia. “Y si escondes cosas, si dices no a la vocación, por ende, no al Señor, no será sorprendente que termines en el infierno”, le repetía. Para apoyar su propósito, Karadima repasaba su parábola preferida, la del joven rico que preguntaba a Jesús cómo entrar en la vida eterna y en la que Jesús contestó: “Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Luego, sígueme”. Con una prueba tan difícil como esta, el joven rico siguió su camino. Y Karadima agregaba su comentario: “¿Dónde crees que se encuentra él? ¿Verdaderamente crees que está en el cielo?”. “Luego de esto, estábamos destrozados y dispuestos a todo para evitar ese destino”, recuerda James Hamilton.

Un beso en la mejilla que terminaba en la boca

Toda la alegría por estar en el entorno de un hombre santo -un grupo de una decena de sacerdotes, de seminaristas y de laicos, casi siempre allegados a la parroquia desde pequeños- hizo que se sometiera a las reglas comunes: tener al padre Fernando como único director espiritual, confesarse muy seguido con él, sin ocultarle siquiera sus aspectos mínimos de vida.

Se esperaba, de su parte, una implicación total. Además del tiempo para estudiar, se esperaba de él que viniera a El Bosque unas cuatro o cinco veces por semana, que se quedara largas horas allí, hasta tarde en la noche, reduciendo las horas de sueño. “Yo estaba en un estado de agotamiento permanente”, se recuerda. “Jimmy” se percató, entonces, que algunos de los más cercanos se hospedaban en el lugar, en una de las dependencias, y que una de las habitaciones estaba ocupada por la madre del cura, que permaneció allí hasta su muerte.

Desde que fue coaptado, el joven comenzó a ver cosas extrañas también. Luego de una confesión, el abad le dio una palmada en sus partes genitales pidiéndole “cuidar su castidad”. El eclesiástico repetía frecuentemente este gesto, como con otros que le palmeaban el hombro cuando se encontraban con uno de sus discípulos. Practicaba también dar besos en la mejilla que terminaban en la boca.

Frente a estas actitudes, James Hamilton tenía el mismo razonamiento que muchos otros: por la altura moral de este sacerdote tan santo no se puede pensar mal. “Y así creía que había sido mi culpa: ¡Mira lo que provoqué en este hombre santo!”, resume hoy.

Palabras equivocadas, con doble sentido

Noche tras noche, se percataba que el hombre santo retenía en su habitación, hasta horas avanzadas, a algunos de los más cercanos. En general, era el momento en que se divertía empleando palabras equivocadas, con doble sentido, por ejemplo, llamando a uno u otro con términos femeninos.

De seguido, uno entre ellos se sentaba al pie de la cama y ponía su cabeza en el pecho del sacerdote, que la acariciaba mientras que los demás estaban absortos viendo la pantalla de televisión. Algunos lo oían pedir un beso “con la lengua” a un joven que salía tarde de su habitación. A veces, temprano en la mañana, una silueta se escapaba por la puerta situada en la parte trasera de la casa cural…

Un día, “Jimmy” fue invitado a pasar un fin de semana con él y con algunos otros “elegidos” en Viña del Mar, una ciudad de la costa pacífica, cerca de Valparaíso, donde les prestaron un apartamento de una familia adinerada. El joven se sentía entre los ángeles. Vio, entonces, la ocasión ideal para hablar a fondo sobre su vocación.

Llegando la noche, se encontró al lado de Karadima en un sofá, frente a la televisión encendida. La mano del sacerdote se posó sobre su muslo, luego sobre sus genitales. El adolescente quedó paralizado cuando el cura comenzó a masturbarlo. Frente a su temor, el “santo” le aseguró que aquello no tenía nada de malo y le recomendó confesar “una falta contra la pureza”, sin dar mayor detalle, a otro sacerdote de la parroquia designado por él mismo.

Abuso de conciencia, abuso sexual

Este abuso sexual, cometido en el terreno ya preparado del abuso de conciencia, se repetirá innumerables veces, tomando formas cada vez más graves, durante veinte años. Incluso después del matrimonio de Hamilton con una joven llamada Verónica. Su vida de pareja, luego de familia -ahora están separados, tuvieron tres hijos-, no fue nunca para el médico un medio para liberarse de las manos del cura.

Por supuesto, Verónica había sido aceptada por Karadima. Ella también tenía la consigna de tenerlo por confesor. Como su esposo, ella tenía que contarle todo lo que ocurría en su intimidad, mientras ocultaba le ocultaba estas cosas a Hamilton. Cada uno de los aspectos de su vida, de las cosas que frecuentaba, debían recibir el aval del abad. Hasta que, un día de enero de 2004, después de años de “tortura”, James le confía a Verónica por qué su matrimonio no había sido, desde el inicio, más que una pantomima orquestada por el “santo”.

Un episodio acontecido algunas semanas antes pudo detonar esta confesión. Verónica lo contó a los periodistas Juan Andrés Guzmán, Gustavo Villarubia y Mónica González, autores del libro Los secretos del imperio de Karadima (Editorial Catalonia, 2011). Una tarde, mientras ella estaba en la parroquia, su hijo de ocho años se perdió por un buen rato. Interrogado luego de reaparecer, el niño les dijo: “Estuve con el padre, en su habitación”. En plena iglesia, en medio de los parroquianos que rezaban, su papá comenzó a gritar de manera incontrolable: “¡No entres allí jamás!”.

“Una verdadera Gestapo”

Durante todos los años que se mantuvo esta ilusión de matrimonio, exteriormente, James Hamilton permaneció en el núcleo más activo del Sagrado Corazón de Jesús. Un año después de su llegada, Fernando Karadima, que le apodó “la inocencia bautismal”, le confió la presidencia de la Acción Católica.

Luego de su matrimonio, James y Verónica vivieron en los apartamentos vecinos que el sacerdote les facilitó. El Bosque debía ser el centro de su existencia, como él debía ser el centro de su espíritu. James estaba ligado al cura por algo que él llama ahora un “vínculo sórdido y perverso”: “Él tenía necesidad de asegurarse el control total para que permaneciéramos absolutamente leales y continuáramos en obediencia sin discusión”. De ser necesario, el confesor se esforzaba por sembrar la cizaña entre las víctimas y sus familias para que no quedara otra opción más que recurrir a él.

Las mallas de la red eran igualmente cerradas para los que se orientaban al sacerdocio. Preocupado por mantener su empresa durante el proceso de formación, Fernando Karadima obtuvo del seminario diocesano el permiso de ser el único confesor de los suyos. Igualmente tuvo éxito cuando colocó a un hombre de su confianza en el grupo de los formadores. Su misión: vigilar que los seminaristas de El Bosque no se unieran a los otros. “Una verdadera Gestapo”, dirá de él uno de estos seminaristas, Juan Carlos Cruz. Por otra parte, este grupo de jóvenes burgueses, escogidos por un sacerdote considerado un santo en su medio, ¿no se sentían a sí mismos como un grupo de élite dentro del seminario y de la Iglesia?

Para mantenerse en el seno del grupo, debían suscribirse sin reserva a la regla de obediencia absoluta. De lo contrario, se podrían convertir en víctimas, y Fernando Karadima se encargaría él mismo de orquestar un aislamiento total.

Influencia creciente en el seno de la iglesia chilena

Juan Carlos Cruz pagó muy caro el hecho de enfrentarse a esta ley. Llegado con dieciséis años a la parroquia, a principios de los años 80, y frágil por la muerte reciente de su padre, fue también, rápidamente, parte del círculo cercano. Pero un día de 1987, fue convocado a El Bosque para una “corrección fraternal”. Esta práctica en boga durante el reinado de Karadima se asemejaba, de hecho, a un verdadero proceso estalinista, destinado a mantener el miedo de perder el afecto de su maestro.

Sentado solo frente al “santo”, rodeado de una decena de sus camaradas, Juan Carlos Cruz debió soportar una lluvia de acusaciones y de advertencias. Una de ellas lo aniquiló: Fernando Karadima lo amenazó de revelar lo que le atormentaba y le había confiado en confesión, a saber, su atracción por los hombres.

De vuelta al seminario, colapsado, contó esta horrible sesión -sin hablar de los abusos sexuales- al rector, que haría un reporte que no terminó en nada. Su homosexualidad, su secreto de confesión, es ventilado entre bastidores. Juan Carlos Cruz cayó gravemente enfermo y renunció al sacerdocio dos años después. Su camino terminará por cruzarse con el de otra víctima, James Hamilton, veinte años más tarde.

El gran número de sacerdotes formados por Karadima -una cincuentena en total- lo pone fuera de la curiosidad excesiva de jerarquía de la diócesis, demasiado feliz por esta bendición. ¡Quisiera el cielo que las otras parroquias de Santiago fueran así de fecundas en vocaciones! Esta abundancia favorece también su creciente influencia en la iglesia chilena.

“El desastroso soy yo, él es un santo”

Incluso después del seminario, los jóvenes sacerdotes permanecen bajo su tutela. Pertenecen a la unión sacerdotal del Sagrado Corazón, llamada Unión Pía, fundada por el primer cura de la parroquia. Todos los lunes, ellos son requeridos en El Bosque para pasar el día con su mentor, entre la misa y la recitación del rosario. Y, por supuesto, para confesarse.

Esta fidelidad tiene un precio para los que la asumen. Con veinte años en la parroquia, llevado por su novia de aquella época y caído poco después en “las garras del depredador”, el padre Eugenio de la Fuente no había sufrido abuso sexual, “sino un abuso de conciencia, este sufrimiento infinito, sí”. Él cuenta hoy cómo, durante veinte años, soportó la tiranía del “santo”, sus cóleras y autoritarismo.

Como los otros, él estaba convencido que El Bosque, a pesar de todo, era un lugar “privilegiado”: “Irse, era incorrecto de cara a Dios, que había sido demasiado bueno con nosotros por conducirnos allí”, recuerda. También interpreta las humillaciones, los gritos, los malos tratos como un medio de santificación: “sacrificio por voluntad propia”. Se decía: “El desastroso soy yo, él es un santo”.

Su vínculo ambivalente con Karadima apareció en el momento donde, ordenado hace un año, el arzobispo lo reenvía a El Bosque para ejercer allí las funciones de vicario. “Por un lado, uno está feliz de ser nombrado en una parroquia tan viva. Pero en lo profundo del corazón, uno siente una intensa angustia de saberse encerrado, que debe pedir permiso para todo”. “Te invito a desayunar antes de que el Mar Rojo se vuelva a cerrar sobre ti”, le dice un amigo sacerdote días antes de su toma de funciones en 2001.

“Una gran mentira durante veinte años”

La fidelidad de esta falange de sacerdotes-casa continuara intacta hasta que, el 26 de abril de 2010, James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y Fernando Batlle testificaron, en un reportaje de la cadena de televisión nacional TVN, del asimiento mental en el cual Fernando Karadima les había encerrado durante años para hacerlos sus víctimas y abusar de ellos.

Ese día, frente a su pantalla, el padre Eugenio de la Fuente quedó desnudo. Algunos días antes, un artículo de prensa ya había evocado las acusaciones de los cuatro hombres, mencionados a propósito del proceso de nulidad matrimonial llevado a cabo por James Hamilton, pero no les había creído. Después de todo, habiendo sido vicario durante ocho años, ¿no habría estado forzosamente al corriente de los abusos sexuales en su parroquia?

Pero esa noche, frente a su televisión, escuchó las palabras de angustia y abatimiento, el “abuso existencial” de tantos años que comprobó por sí mismo sin saberlo formular. “Fue un momento de rabia -testifica-. Uno se da cuenta que todo había sido un fraude, una gran mentira durante veinte años. Pero es también un momento de alegría al comprender que todo ese mundo era una mentira, que uno fue víctima de la pura miseria humana. Progresivamente, uno se despierta de todo lo que pasó, comienza a releer todo lo vivido, a examinarlo todo. Entonces se debe reconstruir todo”.

Les creyó, entonces. Y firmó, unas semanas después, con otros nueve sacerdotes de la Unión Pía, una carta pública tomando distancia con su “formador”. Otros esperarán hasta el año 2011 para hacerlo, cuando Roma condenó a Fernando Karadima a una vida de oración y de penitencia por ser considerado culpable de “abuso de menores”, de “delito contra el sexto mandamiento [no cometerás adulterio] cometido con violencia” y de “abuso en el ejercicio del ministerio” sacerdotal.

“Hacer surgir el sufrimiento unido a este personaje”

La Congregación para la doctrina de la fe, encargada en el Vaticano de juzgar los abusos sexuales, cometidos por clérigos, recomendó en su sentencia “evitar absolutamente” todo contacto entre el sacerdote y sus exparroquianos, los miembros de la Unión Pía y “las personas que dirigió espiritualmente”. Sin embargo, un grupo de ellos se mantienen fieles todavía a él, con sus ochenta y ocho años de edad, mientras vive en una casa de retiro de la diócesis.

Después de esto, las víctimas tardaron años en recuperar su pasado. Eugenio de la Fuente se recuerda de una verdadera “catarsis” entre los diez firmantes de la primera carta, para “hacer surgir todo el sufrimiento unido a este personaje”.

“La verdad -agrega- es que era un muy mal guía espiritual. Pensándolo bien ahora, él nunca me dijo nada esencial para que yo fuera sacerdote”. “Éramos jóvenes llenos de energía, de luz, con el deseo de cambiar el mundo”, concluye James Hamilton. “Una persona no se deja embriagar así si no tiene un deseo enorme de cambiar el mundo y de estar listo para dar su vida. Lo que no sabíamos era que, efectivamente, tomarían nuestra vida para destruirla”.

Traducido por: Hanzel José Zúñiga Valerio (2019). Artículo original: https://www.lemonde.fr/international/article/2018/08/21/le-saint-predateur-de-santiago_5344409_3210.html

Etiquetas