«Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera»

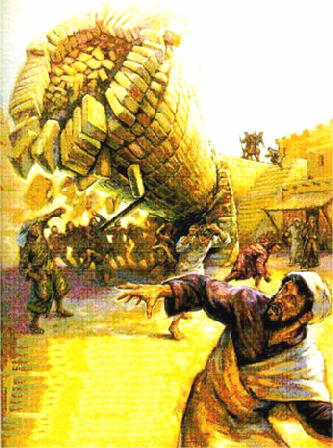

El fragmento evangélico de Lucas proclamado en este domingo tercero de Cuaresma refiere el comentario de Jesús sobre la revuelta de algunos galileos, reprimida por Pilato con el derramamiento de sangre, y el derrumbamiento de una torre en Jerusalén que había causado dieciocho víctimas. Trágicos acontecimientos ambos y muy diferentes entre sí: causado el uno por el hombre; accidental el otro.

La gente de entonces tendía a pensar que desgracias tales venían por culpa de las víctimas. Jesús, por el contrario, no era de esa opinión: «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos, porque han padecido estas cosas?... O aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén?» (Lc 13,2.4). La conclusión era terminante: «No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo» (13,3.5).

Este es el punto adonde Jesús quería llevar a sus oyentes: la necesidad de la conversión: si no os convertís... No lo presenta en términos moralistas, sino realistas, como única respuesta adecuada a sucesos que ponen en crisis las certezas humanas. Culpar de ciertas desgracias a las propias víctimas, de nada sirve. Lo prudente y sabio y pragmático consiste, más bien, en dejarse interpelar por la precariedad de la existencia y asumir una actitud responsable traducida en hacer penitencia y mejorar nuestra vida.

He aquí la respuesta más sabia y eficaz al mal, a todos los niveles, interpersonal, social e internacional. Cristo avanza la necesidad de responder al mal con un serio examen de conciencia y con el subsiguiente compromiso de purificar la propia vida. De lo contrario…, todos pereceréis del mismo modo. De hecho, las personas y las sociedades que viven sin ponerse en discusión tienen como único destino final la ruina. La conversión, por contra, aun no preservando de problemas y adversidades, permite afrontarlos de «manera» diferente.

Ayuda sobremanera a prevenir el mal desactivando algunas de sus amenazas. Y, en todo caso, permite vencer al mal con el bien, aunque no siempre sea a nivel de los hechos, independientes a menudo de nuestra voluntad, pero sí, ciertamente, siempre a nivel espiritual. En resumen: la conversión vence al mal en su raíz, que es el pecado, por más que no siempre pueda evitar sus consecuencias. Urge pedir a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos ayude a comprender que hacer penitencia y corregir la propia conducta, lejos de ser simple moralismo, constituye el camino más seguro para mejorarnos tanto a nosotros mismos como a la sociedad. Acertadamente lo explica la máxima que dice: es mejor encender una cerilla que maldecir la oscuridad.

El Evangelio de hoy nos invita a la conversión de nuestra vida y a realizar obras de penitencia que merezcan la pena. Jesús, en cambio –valga insistir en ello-, evocando los citados episodios, asegura que la gente interpreta estos hechos como un castigo divino por los pecados de sus víctimas, y, considerándose justa, cree estar a salvo de esa clase de incidentes, pensando que no tiene nada que convertir en su vida. Jesús, empero, denuncia semejante actitud como ilusión, e invita a reflexionar sobre esos acontecimientos, para un compromiso mayor en el camino de conversión, porque es precisamente el hecho de cerrarse al Señor, de no recorrer el camino de la conversión de uno mismo, lo que lleva a la muerte del alma.

El exhorto de Dios durante la Cuaresma pretende que cada uno de nosotros cambie el rumbo de su existencia, a base de pensar y vivir según el Evangelio, y de corregir algunas cosas en nuestro modo de rezar, actuar, trabajar y relacionarse con los demás. A ello nos llama Jesús no, por cierto, con una severidad sin motivo, sino precisamente porque está preocupado de nuestro bien, de nuestra felicidad y por nuestra salvación. De nuestra parte, tenemos que responder con esfuerzo interior sincero, pidiéndole que nos indique en qué puntos debemos convertirnos.

La conclusión del pasaje evangélico retoma la perspectiva de la misericordia, mostrando la necesidad y la urgencia de volver a Dios, de renovar la vida según Dios. Refiriéndose a un uso de su tiempo, Jesús presenta la parábola de una higuera plantada en una viña; esta higuera resulta estéril, no da frutos (cf. Lc 13,6-9). El diálogo entre el dueño y el viñador, pone de manifiesto, por un lado, la divina misericordia, que tiene paciencia y deja al hombre, a nosotros todos, un tiempo para la conversión; y por otro, la necesidad de comenzar en seguida el cambio interior y exterior de la vida para no perder las ocasiones que la misericordia de Dios nos da para superar nuestra pereza espiritual y corresponder al amor de Dios con nuestro amor filial.

También san Pablo, en su pasaje de la segunda lectura de hoy, nos exhorta a no hacernos ilusiones. Dice lo que tantos catequistas y predicadores repiten hasta la ronquera: que no basta con haber sido bautizados y comer en la misma mesa eucarística, si no vivimos como cristianos y no estamos atentos a los signos del Señor (cf. 1Co 10,1-4); esos que ahora denominamos tantas veces los signos de los tiempos. Ojalá que las Escrituras sagradas sean siempre el centro vivificante de la comunidad, para que esta sea escuela continua de vida cristiana, de la que parte toda actividad pastoral.

La parroquia que el concilio Vaticano II diseñó ha de estar atenta a fomentar los encuentros de grupos de fieles reunidos para rezar, formarse en la escuela del Evangelio, participar en los sacramentos -sobre todo de la Penitencia y de la Eucaristía- y vivir esa dimensión esencial para la vida cristiana que es la caridad. El énfasis ha de procurar que las celebraciones litúrgicas sean más vivas y participadas, y que la Cáritas parroquial, por ejemplo, aspire a responder a las numerosas exigencias del territorio, especialmente a las de los más pobres y necesitados. Son de alabar las iniciativas a favor de las familias, de la educación cristiana de los hijos y de todos los que frecuentan el templo. La parroquia ha de reflejar constantemente la estampa evangélica del Buen Samaritano.

Lo importante es que la parroquia se proclame abierta, nunca cerrada, a un pluralismo de opinión, que propicie siempre entre sus feligreses amplia conciencia de Iglesia, y que incluso permita experimentar en ella nuevas formas de evangelización. Es preciso, además, que vibre y se implique en sacar adelante todas las realidades presentes en un proyecto pastoral unitario. Ha de ser ella, por otra parte, una comunidad que promueva, respetando las vocaciones y el papel de los consagrados y de los laicos, la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios.

No es cosa fácil, sin embargo, ya que exige un cambio de mentalidad, sobre todo respecto de los laicos, "pasando de considerarles «colaboradores» del clero a reconocerlos realmente como «corresponsables» del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo así la consolidación de un laicado maduro y comprometido" (cf. Discurso de apertura de la Asamblea pastoral de la diócesis de Roma, 26.05.2009).

Importa mucho anunciar con ahínco el Evangelio de Jesucristo. Sería por eso muy de temer que los parroquianos se limitasen a esperar otros mensajes traídos de fuera, que no llevan a la vida. De ahí la necesidad de que sean los mismos fieles de la parroquia misioneros de Cristo para los hermanos. Vale la pena el acometer una pastoral vocacional capilar y orgánica, hecha de educación de las familias y de los jóvenes a la oración y a vivir la vida como un don que proviene de Dios.

Moisés ve en el desierto una zarza que arde, pero no se consume. En un primer momento, impulsado por la curiosidad, se acerca para ver este acontecimiento misterioso y entonces de la zarza sale una voz que lo llama, diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob» (Ex 3,6). Y es precisamente este Dios quien lo manda de nuevo a Egipto con la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pidiendo al faraón, en su nombre, la liberación de Israel. En ese momento Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre, el nombre con el que Dios muestra su autoridad especial, para poderse presentar al pueblo y después al faraón. La respuesta de Dios puede parecer extraña; parece que responda pero no responde. Simplemente dice de sí mismo: «Yo soy el que soy» (Ex 3,14). "Él es" y esto tiene que ser suficiente. Dios, por tanto, no ha rechazado la petición de Moisés, manifiesta su nombre, creando así la posibilidad de la invocación, de la llamada, de la relación. Revelando su nombre Dios entabla un vínculo entre él y nosotros. Nos permite invocarlo, entra en relación con nosotros y nos da la posibilidad de estar en relación con él.

Esto significa que se entrega, de alguna manera, a nuestro mundo humano, haciéndose accesible, casi uno de nosotros. Se nos pone, por así decir, al alcance de la mano. Afronta el riesgo de la relación, del estar con nosotros. Lo que comenzó con la zarza ardiente en el desierto se cumple en la zarza ardiente de la cruz, donde Dios, ahora accesible en su Hijo hecho hombre, hecho realmente uno de nosotros, se entrega en nuestras manos y, de ese modo, realiza la liberación de la humanidad.

En el Gólgota Dios, que durante la noche de la huida de Egipto se reveló como aquel que libera de la esclavitud, se revela como Aquel que abraza a la humanidad con el poder salvífico de la cruz y de la Resurrección y la libera del pecado y de la muerte, la acepta en el abrazo de su amor.

Abandonarse a la contemplación de este misterio del nombre de Dios es lo ideal para comprender el misterio de la Cuaresma. De ese modo, podremos vivir personalmente y como comunidad en ininterrumpida y honda conversión con nuestro más sublime Interlocutor, para ser en el mundo una constante epifanía, un testimonio del Dios vivo que nos escucha, libera y salva por amor.