"Hay que esmerarse en trasmitir a Jesús en el actuar y en el hablar propios" José María Rivas: "Es del todo imposible que el Dios en el que creemos sea injusto"

"«Si una ley posterior abroga otra anterior, o al menos suprime su pena, ésta cesa de inmediato». Así es como el c.1313,2 del Código de Derecho Canónico hace suyo un principio tenido por aseveración tan clara y evidente que se acepta sin prueba ni demostración"

| José María Rivas Conde

«Si una ley posterior abroga otra anterior, o al menos suprime su pena, ésta cesa de inmediato». Así es como el c.1313,2 del Código de Derecho Canónico hace suyo un principio tenido por aseveración tan clara y evidente que se acepta sin prueba ni demostración. Obviamente sólo es válido respecto de leyes y sanciones que se puedan abrogar o cambiar; las únicas, por lo demás, a las que se refiere el canon citado.

De esa naturaleza son todas las establecidas por autoridad terrenal. Lo que decreta una instancia humana, incluida la religiosa ‒en nuestro caso: Primado, Concilio, Obispo, Superior Religioso, etc.‒ otra del mismo o superior rango, lo puede revocar o variar.

Lo absurdo y en absoluto inadmisible es que un precepto derogable o mutable pueda urgir gravemente en conciencia. ¡Ni aunque proviniera de la instancia terrenal más elevada e insuperable! Para que pudiera obligar de ese modo, o la sanción del pecado grave no podría ser el infierno, o sería falso que hay infierno eterno; y, de no haberlo, resultaría más patente el fraude de amenazar con él. Ni, por lo demás, Dios puede conceder a nadie poder para urgir bajo pecado grave y condenación eterna precepto ninguno que sea derogable o mutable.

“No puede concederlo”, porque ni su ser admite tenerlo Él mismo. Al menos el Dios en el que nosotros creemos. Es del todo imposible que este Dios no sea infinitamente perfecto y santo, tal cual nosotros profesamos. Es del todo imposible que sea arbitrario, y condene para siempre según el avenate que le dé en cada época, al compás de “los signos de los tiempos”. Es del todo imposible que carezca de criterio propio, y dependa de la variabilidad y multiplicidad de preceptos propios sólo del concreto ámbito geográfico, cultural, religioso, cristiano o temporal en el que a cada persona le toca vivir. Es del todo imposible que sea injusto, y mantenga la sanción que no puede ya imponerse por haberse suprimido, o abrogado la ley misma. Es del todo imposible que sea sádico y mísero, y exija reparación de la ofensa hasta con sanción eterna, dando valor a lo que no puede tenerlo para Él ni de calderilla. ¿O es que nosotros podemos tratarle de igual a igual? ¿Acaso nuestra condición natural supera la de “siervos suyos sin más capacidad que la de cumplir con lo que Él nos manda”? (Lc 17,10)?

“Linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios para publicar las proezas del que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz”

“Pese a la imposibilidad de que Dios conceda poder para decretar bajo pecado precepto ninguno derogable”, han sido legión ‒y siguen siéndolo‒, los voceros de lo contrario. Va en la entraña de multitud de afirmaciones eclesiásticas, incluso solemnes, hechas a partir de lo de los evangelios a los Apóstoles y a Pedro: “Lo que atéis/desatéis sobre la tierra…” (Mt 16,19; 18,18). O lo de: “El que a vosotros oye, a mí me oye…” (Lc 10,16). Todo eso ha de tener por fuerza un significado distinto del que se le ha supuesto o atribuido al aducirlo, desde tiempo inmemorial, como justificante del imposible respaldo divino a la obligación de someterse “bajo pecado” a las leyes sólo eclesiásticas. ¡Cómo si éstas no fueran tan variables como muestran las numerosas derogaciones y reformas producidas en nuestros días, desde Pío XII sobre todo!

Yo no sé probarlo lingüísticamente a partir del texto evangélico; pero ese significado tiene que ser: “Lo que atéis/desatéis sobre la tierra ha de ser lo atado/desatado en los cielos”; y “El que a vosotros escucha ha de escucharme a mí, y quien a vosotros rechaza, ha de rechazarme a mí, lo mismo que el que me rechaza a mí ha de rechazar al que me envió”. Esto es: esos pasajes deben entenderse, no como promesa de respaldo divino ninguno; sino como énfasis ponderativo de la solicitud personal, por el esmero en trasmitir a Jesús en el actuar y en el hablar propios, y no otra cosa.

Tal sentido es el exigido por el encargo de “ser testigo suyo hasta el último confín de la tierra”. Y por la condición requerida por Pedro y aceptada por todos, en el que debía de ser elegido sustituto de Judas: haber sido desde el día del bautismo por Juan hasta el de la ascensión (Hch 1,21-23), testigo directo del hablar y actuar de Jesús. Esto, y no otra cosa, es lo que tendría que trasmitir el sucesor de Judas. Igual que los demás apóstoles. Lo mismo que Jesús, que no trasmitió nada ideado por Él; sino que “habló según lo que le enseñó el Padre” (Jn 8,28).

Sin pretender en absoluto condenar a nadie en virtud de su conciencia subjetiva, sostengo que, en el plano objetivo de las cosas, constituye una felonía infame exigir sumisión y obediencia a esa clase de leyes, a base de intimidar con la falsedad de incurrir, de lo contrario, en ofensa grave a Dios y en condenación eterna.

Felonía tanto mayor, cuanto el tenido por “Superior” más se apoye en la ignorancia de quienes se creen sus “súbditos” y más alimente en los mismos la infundada creencia de su inferioridad. Creencia infundada porque, entre otras muchas cosas, no puede considerarse herético lo de “Los hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinan sobre la tierra” (Ap 5,9-10). Fue dicho de los rescatados de toda tribu, lengua, pueblo y nación; esto es, dicho de los creyentes. ¿Y qué “sacerdocio de reyes” sobre la tierra (1Pe 2,9) sería “para nuestro Dios”, el de quienes en lo concerniente al seguimiento de Jesús tienen que vivir siempre sometidos al arbitrio de otros? ¡No!, “para la libertad nos liberó Cristo, y hemos de mantenernos libres sin someternos de nuevo nosotros mismos al yugo de la esclavitud” a leyes (Gal 5,1). ¡No debemos permitir que se nos impongan! (Col 2,20).

Los creyentes somos los únicos reyes de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos, sin más deber de sumisión bajo pecado que a “la esencia y síntesis de la Escritura: no hacer mal a nadie; o, mejor, comportarnos en todo con los demás, como queremos que ellos se comporten con nosotros” (Mt 7,12). Fuimos llamados a la libertad de suerte que no vivamos egoístamente conforme al instinto de la carne, sino que movidos por el espíritu nos hagamos por la caridad siervos los unos de los otros (Gál 5,13-17).

Sin embargo, aceptamos nuestro avasallamiento, y actuamos y vivimos bajo el supuesto antievangélico de la fragmentación del pueblo de Dios en dos grupos contrapuestos: el de “las ovejas, los súbditos, los dirigidos” y el de “los pastores, los rectores, los dirigentes”. Dada su más amplia y radical repercusión, dicha dualidad puede concretarse en la práctica, aunque no se abarque toda la variedad jerárquica que se da, en “el grupo de los laicos” y en “el de los clérigos”. Además, ésta dualidad se afirma afianzada incluso “teológicamente”, con lo del “carácter” que se dice imprime en el alma el orden sacerdotal. Aunque este carácter no pase de mero ensueño, es cierto que con la ordenación se empieza a ser “alguien” eclesiástica y socialmente. ¡Siempre y cuando no se contradiga al “régimen”! Llamo “régimen” a la regulación mutable y adaptable a toda clase de entornos que, para su propio desenvolvimiento, se da a sí misma una comunidad ‒en este caso la iglesia romana‒.

Sólo en el supuesto de la dualidad dicha, se explica que el reciente Sínodo de la Amazonía, por ejemplo, no haya decidido nada en firme, salvo “elevar y someter” a la aprobación y prescripción del supuesto superior con potestad de obligar bajo pecado ‒el Papa‒ “el régimen” juzgado más conveniente, en estos tiempos, para el mundo amazónico. Esto en nada se parece a lo sucedido en el Concilio de Jerusalén. Allí, Pedro no decidió nada, ni siquiera eclesialmente, no ya bajo pecado y como exigencia del Evangelio. Él se limitó a dar testimonio de lo que entendía ser el designio de Dios, a partir de lo vivido y palpado por él mismo en su acompañamiento de Jesús y en su propia actividad apostólica, fundamentalmente en relación con el centurión Cornelio.

La intimidación eclesiástica evoca fácilmente la familiar, usada antaño por los “mayores” con los niños. La de “¡que viene el coco!”. Como anécdota, puede pasar; pero no como comparación adecuada. Porque la última estaba montada simplemente sobre la falsedad de la existencia del Coco; pero la eclesiástica, además de montada sobre un simple mito, cual es lo de incurrir en pecado grave y condenación eterna, siempre ha estado apuntalada con otras amenazas muy verdaderas y reales, la mar de injustas, y a veces hasta de crueldad extrema. Como lo fueron las despiadadas rudezas del primitivismo medieval y, mucho más, la hoguera de la Inquisición.

Aunque se contravenga la fe y no sólo el “régimen”, las amenazas y sanciones son siempre injustificables e inaceptables. La condena evangélica no es como las impuestas desde fuera por los jueces humanos, sino como el dorso del solo hecho de apartarse del Evangelio. Quien lo hace, él mismo es el que se priva de la Vida que fluye de él (Jn 12,48-50). Entiendo que se parece ‒repetiré lo ya dicho en alguna ocasión‒ al frío que atormenta a quien se aleja de la lumbre. No lo impone ningún juez, ni mucho menos el fuego; es sólo la consecuencia del propio alejarse de ella. Por lo demás, las amenazas e intimidaciones son en sí mismas prueba fehaciente de ser un falsario quien, usándolas, se presenta como continuador de la obra evangélica. Pues demuestra que en realidad le importa poco no obrar con ellas en paralelo a Jesús, en pro de nuestra libertad. Que, en realidad, le importa bien poco que Jesús “viniera a que tuviéramos vida y nos rebosara; no a matarnos, ni a robar y destruir como ladrón” (Jn 10,10).

Que hace tiempo no se llegue a los extremos recordados, no significa que ya no se apuntale la intimidación religiosa con “cocos mundanales” la mar de convincentes. Hoy sigue blandiéndose, en concreto, el de la defenestración eclesiástica y la social, obviamente acompañadas de la privación de medios de vida.

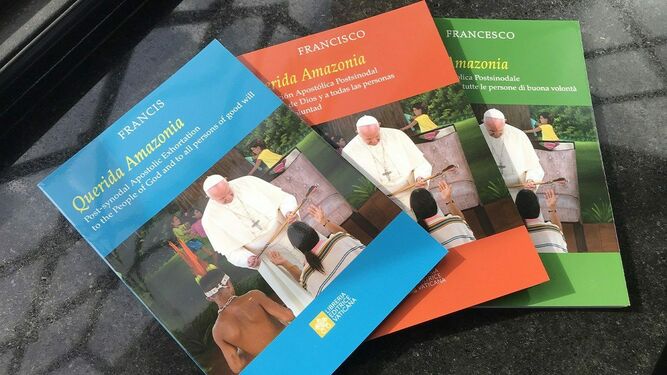

Me alargaría en exceso con el recuerdo de acontecimientos históricos que lo patentizan. Lo sustituyo con la respuesta que con obviedad eclesial fluye al preguntarse: ¿Qué aguardaría al obispo que, abrumado por la penuria endémica de sacerdotes en su zona, ordenara a casados y a mujeres por propia iniciativa, a fin de hacer viables en la práctica en su diócesis, todas las “lindezas sacramentales”, en especial las eucarísticas ‒¿por ventura simple “blablablá”, socorrido y manido?‒ de las que hablan infinidad de documentos eclesiales, y que incluso recuerda la exhortación “Querida Amazonía”, recién salida del horno? ¿Qué le aguardaría por más opuesto e incoherente que ello pueda ser con los oceánicos apremios ‒¿acaso otro “blablablá”?‒ al amor a los demás y al respeto debido a sus derechos? ¿Qué le aguardaría, por más que casados y mujeres sean, como todos, “Linaje escogido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios para publicar las proezas del que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz” (1Pe 2,9)? ¿O esto no fue dicho a simples creyentes esparcidos por varias regiones (1,1)? ¿Y qué les aguardaría a los mismos casados y mujeres, si se lanzaran a actuar presbiteralmente, aunque contaran para ello con el beneplácito y la aceptación de su respectiva comunidad?

Las intimidaciones eclesiales persistirán en lo que anteponga la salvaguarda del “régimen” al Evangelio de Jesús. Pero no serán sólo los ejecutivos que lo hagan, la causa de que no lleguen actuaciones que, como esas ordenaciones, puedan urgir para la atención pastoral de multitud de creyentes, que viven desorientados, oprimidos y maltrechos, sin que a nadie se le conmuevan de veras las entrañas (Mt 9,36). También serían causa todos los que, abatidos por las coacciones, siguieran permitiendo que se les avasalle con imposición de leyes (Col 2,20) que, en este caso, además de degradar la nueva creatura que se es en Cristo (2Cor 5,16-17), dan valor a diferencias propias de la carne (Gál 3,26-28), todas ellas destinadas a desaparecer por incumbir a la temporalidad (Col. 2,21).

La idea, latente y difusa, de ser siempre atinados los posicionamientos de Roma, que, aunque en teoría ya no se acepte, suele arrastrarse desde el adoctrinamiento recibido en la infancia, es fácil que provoque, llegado el caso, temor a ser uno mismo el que yerre. Es temor, obviamente visceral, y va desapareciendo a medida que se robustece la persuasión de la imposibilidad absoluta de sancionar con pena eterna lo derogable y mudable y, al observar que los nuevos posicionamientos romanos se corresponden con “errores” condenados antes por la misma Roma, a veces durante siglos e incluso con fuertes sanciones. Repásense todas las reformas producidas ‒en la liturgia, por ejemplo‒ y véase si no precedió condena eclesiástica ninguna contra ellas, incluso muchos siglos atrás y hasta con la hoguera de la “Santa” Inquisición. ¿No es muestra de ello lo sucedido con Jan Hus en 1415?

Sin embargo, los cambios llegan como mérito y gloria de Roma ‒más que de la persona física que los forja‒ sin mencionar que fue Roma quien condenó lo anterior. Sucede hoy en lo de los divorciados que vuelven a casarse y en lo de la homosexualidad. ¡Así se dora el hecho de no haber garantizado Roma la verdad, ni poder por ello ser considerada su garante seguro! En realidad, sólo lo es la posibilidad propia de la cuestión de reducirse a amor. Cuanto carece de ésta, es ajeno al vivir evangélico, aunque mejore lo temporal del hombre (Col 2,23).

"¡Así se dora el hecho de no haber garantizado Roma la verdad, ni poder por ello ser considerada su garante seguro!"