Las mujeres y el porvenir de la Iglesia Joseph Moingt: "Después de haber perdido gran parte del mundo obrero y del intelectual, la Iglesia ha perdido amplias zonas del mundo femenino"

"Las tradiciones han estrechado los horizontes de vida de las mujeres y sus ambiciones más legítimas"

"En la 'liberación sexual' es donde la emancipación de la mujer se ha topado con la viva resistencia de la Iglesia católica, que ha multiplicado las llamadas a la ley natural y divina que liga, según ella, el acto sexual a la procreación y condena todo tipo de uso de preservativos"

"La mujer de los tiempos modernos, emancipada de los marcos en los que la apresaban las sociedades tradicionales, se descuelga de la vocación de engendrar a los niños cristianos que le asignaba la Iglesia"

| Joseph Moingt s.j.

(Arratia).- Un trazo mayor de la evolución de la civilización occidental al alba del siglo XXI –el más significativo seguramente desde hace milenios- concierne a la condición femenina, que, después de haber adquirido sus derechos cívicos y de haberse emancipado de la tutela parental y marital en la segunda mitad del siglo precedente, está en vías de conquistar –puesto que el combate está lejos de haberse terminado- la igualdad de trato profesional con los hombres y de abrirse un acceso equitativo a los puestos de responsabilidad más altos en todos los campos, económico, cultural y político, de la vida en sociedad.

Otro trazo de evolución de los más considerables, aparecido en el mismo tiempo y espacio cultural, es el declinar de la Iglesia católica, cuyo número de fieles se ha disuelto tan rápidamente como el de sus cuadros pastorales, y que está en vías de perder lo poco que le resta de la influencia que ejercía desde hace 2000 años sobre la sociedad y sobre los individuos, hasta el punto de que su próximo porvenir plantea cuestiones angustiantes.

¿Existe correlación entre estos dos aspectos de la evolución que vivimos, y, si es el caso, cuál debería ser la condición de la mujer en la Iglesia para detener su declive y devolver esperanza en su porvenir? Este será el objeto de la presente reflexión.

Conflicto en el campo de las costumbres

La Iglesia se enorgullece de haber sido ella misma quien ha enseñado el respeto de la mujer al mundo pagano o bárbaro, de haberla defendido y sostenido siempre y de profesar la eminente dignidad de la mujer, llamada a la misma santidad que el hombre, como prueba el hecho de que ella ha elevado a muchas mujeres a los honores de los altares e incluso ha declarado a muchas como doctoras de la Iglesia universal con el mismo título que a obispos y teólogos de renombre.

Esta dignidad está ligada, según su punto de vista, a aquello que define la condición de la mujer en el estado conyugal según la ley del Creador: la castidad, que excluye las relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio, y la maternidad, que destina a la mujer a la procreación, a la educación de los hijos, al sostenimiento de su marido, a la unión de las familias y al buen mantenimiento de la casa.

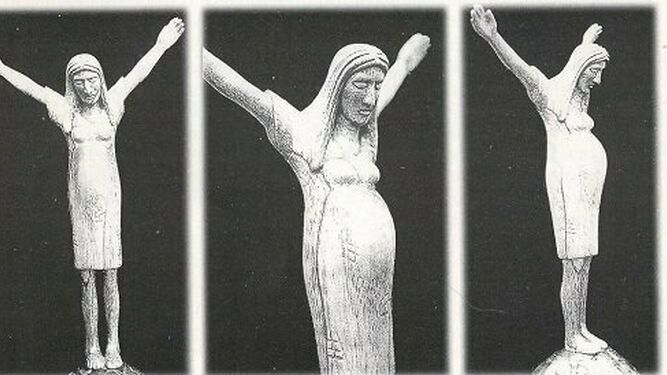

La Iglesia pone como modelo a María, madre de Jesús, que ha conciliado en ella, en un grado sobre-eminente, castidad y maternidad, y cuyo destino ha ilustrado la dignidad en la que el cristianismo considera a la condición femenina.

Ahora bien, esta condición es la misma que daban a la mujer las costumbres de las sociedades patriarcales y tradicionales en las que el pueblo de la Biblia había meditado y retranscrito la ley del Creador y donde la Iglesia había nacido, después se había desarrollado, sin tratar de transformarla, salvo que ella misma se ha empleado siempre –y es justo reconocerlo-, a defender a las mujeres contra los malos tratos que les amenazaban, a proteger a las familias, a favorecer la instrucción de las jóvenes e incluso, más recientemente, a su entrada en la vida profesional y cívica.

Ello no obsta para que esta condición limitara estrechamente sus horizontes de vida y sus ambiciones más legítimas y las mantuviera en una neta situación de inferioridad en relación con los hombres. Pero la mujer de los tiempos modernos ha acabado por emanciparse de esta condición aprovechándose de la evolución de la cultura, de las ciencias y de las técnicas, especialmente con la ayuda -¿o al precio?- de la “liberación sexual” y de la prevención de los nacimientos. En este punto es donde la emancipación de la mujer se ha topado con la viva resistencia de la Iglesia católica, que ha multiplicado las llamadas a la ley natural y divina que liga, según ella, el acto sexual a la procreación y condena todo tipo de uso de preservativos y de medios anticonceptivos.

Sintiéndose incomprendidas, despreciadas o atacadas por ella, muchas mujeres han comenzado entonces y continúan cada vez con más fuerza a abandonar la Iglesia, mientras que la confianza de aquellas que permanecen fieles, -al tiempo que dirigen su vida sexual según su propia conciencia-, estaba y continúa estando considerablemente debilitada.

Después de haber perdido una gran parte del mundo obrero, después del mundo intelectual, la Iglesia perdía, en el terreno de las costumbres, amplias zonas del mundo femenino, el cual había, sin embargo, proporcionado la mayor parte de sus tropas en el siglo último. Ahora bien, desde que ella hubo establecido la regla de bautizar a los niños desde su nacimiento, el rol de la mujer era el de despertarles a la fe y a la piedad, después educarles en la obediencia a las reglas de moralidad y a las prácticas de la religión.

En lugar del presbítero que instruía a los catecúmenos adultos en los siglos anteriores, era la mujer quien desde entonces aseguraba el crecimiento de la Iglesia en la sociedad a través del flujo de las generaciones. Pero he aquí que la mujer de los tiempos modernos, emancipada de los marcos en los que la apresaban las sociedades tradicionales, se descuelga de la vocación de engendrar a los niños cristianos que le asignaba la tradición de la Iglesia. Ésta tiende pues a oponerse lo más posible a la emancipación de la mujer, la cual viene desde ahí a ver en la Iglesia el mayor obstáculo a su promoción social: esta hostilidad recíproca compromete gravemente el porvenir del catolicismo.

En el terreno de la ciudadanía

Las mujeres no eran, no son solamente las más numerosas entre los fieles, sino que eran también y son más que nunca las más activas en todos los terrenos en los que se edifica la Ciudad de Dios en medio de los hombres. Entre ellas había muchas religiosas, que todavía las hay, pero cada vez menos, vista la disminución de las vocaciones al estado religioso, de suerte que las mujeres laicas son con mucho las principales auxiliares del clero.

Ocupan puestos de responsabilidad en la mayor parte de los campos de la vida de la Iglesia: catequesis y catecumenado, movimientos de Acción Católica y de espiritualidad, enseñanza religiosa y también teológica, obras misionales, servicios pastorales de animación litúrgica, de preparación al bautismo, al matrimonio, a las exequias; en muchos lugares, son también, dado el alejamiento y la escasez de los presbíteros, el único soporte de la vida parroquial. ¿Lo son? Me apresuro a corregir: ellas eran, ya no son “responsables” de nada, salvo de que todo continúa recayendo ampliamente sobre ellas.

En el empujón inicial del Vaticano II, no se dudó en confiarles responsabilidades a todos los niveles: parroquial, diocesano, regional, nacional. Conozco incluso un caso (ha habido otros sin duda) en el que una mujer (cualificada en el plano teológico, es cierto) había sido debidamente encomendada por su obispo para realizar la homilía y la animación de la eucaristía dominical. Pero desde los años 80 ha tenido lugar un frenazo que, después, no ha hecho más que acentuarse. ¡Oh! Siempre y cada vez más se cuenta con la ayuda de las mujeres: ¿cómo podría prescindirse de ellas? Pero permaneciendo en su lugar de sirvientas dóciles, bien encuadradas en equipos “pastorales” bajo responsabilidad “sacerdotal”.

En casi todas partes y en todos los sectores, se les ha alejado, todavía no de las actividades que se les habían confiado, sino de su animación, orientación y dirección. Por lo que he podido leer y escuchar, el motivo era la voluntad de restaurar la “identidad” de los presbíteros, perturbada, se pensaba, por la pérdida de funciones que les estaban hasta entonces reservadas y de la consideración que se les tenía, pérdida de identidad que se pretendía explicar igualmente por la trágica disminución de las vocaciones al estado presbiteral.

En todas las diócesis se han multiplicado las llamadas al “diaconado permanente” para resituar bajo la obediencia y la especificidad del sacramento del orden lo más posible de las responsabilidades que habían caído en el campo del laicado. Esta motivación contemplaba pues tanto a los hombres como a las mujeres, por más que éstas eran las primeras afectadas, puesto que eran las más numerosas en el servicio de la Iglesia.

La voluntad de la jerarquía se manifiesta sin embargo en alejar a las mujeres, a ellas en particular, de todo lo que afecte al servicio del altar y de los sacramentos, hasta el punto, un poco ridículo, de prohibir la selección de los monaguillos de entre las niñas. El motivo, claro si no confesado, era el temor a promover entre ellas el deseo del sacerdocio. Ordenaciones de mujeres al presbiterado ya habían tenido lugar, en efecto, muy oficialmente en muchas Iglesias anglicanas que se jactaban de permanecer fieles al ritual romano, y también mujeres católicas habían conseguido hacerse ordenar presbíteros de forma incontrolada en varios países; la cuestión preocupaba a la opinión pública católica y teólogos serios sostenían la posibilidad de proceder a semejantes ordenaciones. El papa Juan Pablo II pensaba haber clausurado el debate con un rechazo “definitivo”, su sucesor lo acaba de recordar, prueba de que el debate no está efectivamente cerrado.

La mayor parte de las mujeres dedicadas a la Iglesia están lejos de ambicionar el presbiterado o de reivindicar el poder; ello no les impide sentirse heridas por la desconfianza de la que se sienten objeto, hasta tanto que la prensa, interviniendo en este debate, reprocha frecuentemente al Papado una discriminación entre los sexos contraria a los derechos humanos. Estas mujeres, que han podido estar o están todavía en puestos de responsabilidad tanto en la vida cívica como profesional, ven claramente que la Iglesia no está dispuesta a concederles los derechos y competencias equivalentes a los que ellas han adquirido en la sociedad. Muchas, descorazonadas, se van; muchas otras, que frecuentaban la Iglesia sin haberse puesto a su servicio, humilladas por las prohibiciones y exclusiones que se refieren al sexo, la abandonan, y su rechazo de no reconocerles una “ciudadanía” de pleno ejercicio no hace sino acrecentar la hemorragia de la que la Iglesia corre el riesgo de morir.

"La voluntad de la jerarquía se manifiesta en alejar a las mujeres, a ellas en particular, de todo lo que afecte al servicio del altar y de los sacramentos, hasta el punto, un poco ridículo, de prohibir la selección de los monaguillos de entre las niñas"

Aflojar el corsé de la tradición

Podrá extrañarse de una actitud “suicida”, que priva a la Iglesia del único soporte activo a su disposición, disuade a las mujeres de ocuparse de la educación religiosa de los niños como en el pasado, y arruina su credibilidad ante una sociedad “definitivamente” volcada en la promoción femenina. Ante esto, la Iglesia opone su tradición inmemorial que le prohíbe acomodarse a las costumbres y a las evoluciones del mundo contrarias a la ley de Dios.

¿Pero ha lugar para identificar la una y la otra? En el plano de la moralidad, ella liga el uso de la sexualidad al matrimonio legítimo y a la procreación en virtud de una ley natural que tiene a Dios como autor y de la que ella es la custodia. Pero los antropólogos saben bien que las reglas matrimoniales son cuestión de convenciones sociales que varían según los tiempos y los lugares; lo que los moralistas antiguos consideraban como “ley natural” no estaba indemne de costumbres sancionadas por la ley civil; y desde el momento en que se apela a la “natura” se sitúa bajo el régimen de la razón común.

Ciertamente, esta está sujeta a modificaciones y a errores, pero la moral de la Iglesia tampoco está exenta de ellas, y con frecuencia ha sabido tener en cuenta las evoluciones de las costumbres. Hoy en día, por ejemplo, por más que ella profese que las parejas jóvenes no casadas “viven en pecado”, ella las acoge con bondad para prepararles al matrimonio sacramental o para bautizar a sus hijos; voces autorizadas cada vez más numerosas preconizan una acogida semejante en las comunidades cristianas en beneficio de los divorciados vueltos a casar.

La Iglesia debería aceptar un debate libre sobre las cuestiones éticas que interesan a todas las sociedades y entrar ella misma, sin arrogarse un derecho exclusivo y absoluto de enseñanza. Su condena del uso de los preservativos, único medio unánimemente reconocido para detener la propagación del sida, ha debilitado fuertemente su crédito ante instancias internacionales que se preocupan de este flagelo; tristes crímenes sexuales cometidos por presbíteros y “encubiertos” por su jerarquía deberían incitarla a una mayor modestia.

Que no quiera debatir con una opinión pública hostil a toda regla moral, se comprende; pero, ella podría confiar en sus teólogos y en los fieles instruidos también por el Espíritu Santo, sobre todo en las mujeres, las primeras concernidas, cuya conciencia y experiencia merecerían ser escuchadas antes de que se decida sobre su suerte por machos célibes.

¿La Iglesia tendría miedo de perder poder consultando a sus fieles? La alternativa es la de perderlos. Todavía es una cuestión de poder la que le impide hacer un sitio en sus instancias dirigentes a las mujeres que trabajan para ella. Si su tradición se hubiera abstenido de ello, es por el mismo motivo por el que otras sociedades han empleado tiempo para desembarazarse de su espíritu patriarcal, feudal o corporativista. No se trata únicamente de la ordenación de las mujeres al presbiterado. Sin ser del todo hostil a ella, yo jamás he presionado en este sentido, no más que por la ordenación de hombres casados o por la supresión del la ley del celibato sacerdotal, por la única y simple razón de que el poder en la Iglesia está ligado a lo sagrado y porque el interés de la fe no es el de extender el dominio de lo sagrado sino el de atemperar el poder y, para ello, el de compartirlo fuera de lo sagrado.

"La Iglesia debería aceptar un debate libre sobre las cuestiones éticas que interesan a todas las sociedades y entrar ella misma, sin arrogarse un derecho exclusivo y absoluto de enseñanza"

En efecto, en nuestro mundo laicizado y secularizado, es decir democrático, la fe no puede sino debilitarse si se ve privada de la libertad a la que Cristo llama a todos los cristianos según dice san Pablo, -que se acordaba sin duda de que la única vez que Jesús había hablado de poder, era para prohibir a sus apóstoles utilizarla a la manera de los poderosos a quienes gusta imponer su dominación y hacerlo ver y sentir.

He aquí por qué el remedio al debilitamiento de la Iglesia en los tiempos presentes me parece que está en poner resueltamente en práctica las recomendaciones del Vaticano II, en lugar de desconfiar de ellas y de ir a su contra: dejar una mayor libertad de iniciativa y de experimentación a las Iglesias locales; menos preocuparse de reforzar las estructuras administrativas de la institución que de hacer vivir a las comunidades de cristianos, por pequeñas que sean, allí donde residen; llamar a los fieles a tomar la responsabilidad de su ser-cristiano y de su vivir en Iglesia, no individualmente ni entre ellos solos, sino en común y en concertación con la autoridad episcopal; confiar más en una libertad inventiva que en la obediencia pasiva; hacer entrar a los laicos, debidamente delegados por sus comunidades, en los lugares donde se toman las decisiones pastorales, a todos los niveles, y en igualdad con los clérigos, y no solamente en los grupos de simple consulta; y dejar entrar a las mujeres en estos lugares de decisión en igualdad con los hombres.

¿Por qué en igualdad? Para no erigir a la Iglesia en símbolo de una contra-cultura. Por lo tanto, ¿para abrirse al espíritu del mundo, a pesar de san Pablo que exhorta a los cristianos a “no conformarse con el siglo presente”? No, sino para abrir el mundo a la penetración en él del espíritu evangélico. Ya no es el tiempo en el que la Iglesia instruía a pueblos bárbaros o a poblaciones incultas o iletradas; ella se dirige ahora a un mundo “mayor”, ya no puede enseñar desde lo alto de su cátedra, tiene que reconocer sus valores para hacer escuchar su palabra. Por lo tanto, ¿adaptarse a los “valores” de un mundo secularizado? No exactamente, porque muchos de estos valores son los frutos de las semillas evangélicas que la Iglesia ha derramado en el mundo a lo largo de su vida común, este es sobre todo el caso de las ideas de libertad y de igualdad de donde ha germinado la emancipación de la condición femenina; tal vez han podido ser desviadas de su sentido original y producir frutos desnaturalizados, lo cual no es óbice para que la Iglesia no pueda reconducirlas y regenerarlas más que reconociendo su proveniencia evangélica, y ella no puede hacerlo más que dejando que esas mismas ideas produzcan sus frutos en su seno, fuera del cual las había ella rechazado.

Es así como el reconocimiento efectivo de la emancipación de la mujer, tanto en la Iglesia como en el mundo, ha venido a ser la condición de posibilidad de la evangelización del mundo; y, puesto que la misión evangélica es la razón de ser de la Iglesia, la acogida nueva que ella dispensará a la mujer será el “símbolo” actuante de su presencia evangélica en el mundo de hoy, la prenda de su supervivencia.

La mujer ya no lleva más el corsé: la Iglesia tiene que emanciparse ella misma de la tradición que la liga a las sociedades patriarcales del pasado para darse, por el espacio que ella sepa abrir a las mujeres, el derecho de sobrevivir en este mundo nuevo.

Releer los evangelios en femenino plural

La Iglesia tiene por costumbre interpretar sus Escrituras apelando a su tradición. En rigor teológico, la inversa tiene más legitimidad; y cuando la tradición no tiene respuesta a problemas nuevos y no admite a aquellos que se proponen, el recurso a las Escrituras se impone de pleno derecho. Es lo que hizo Juan Pablo II cuando quiso zanjar la cuestión de la ordenación de las mujeres: él hace notar que Jesús, queriendo constituir su colegio apostólico al término de una noche de oración, no llamó a la más digna de sus criaturas, su madre, y dedujo de ahí que las mujeres habían sido, por este hecho, deliberadamente excluidas del sacerdocio.

Pero Jesús no alimentaba ningún proyecto de instalar su Iglesia a lo largo del tiempo, él que no lo contemplaba más que en términos de Reinado de Dios, y no había dado a sus apóstoles ninguna instrucción de tipo institucional, puesto que estos, la víspera de su Ascensión, daban por supuesto su próximo retorno para restaurar el reino de Israel.

El Papa había también registrado cómo Jesús, rompiendo en este punto con la costumbre de su tiempo y de su país, se rodeaba voluntariamente de compañía femenina; y este subrayado merece ser tenido en cuenta, pero a la inversa de las conclusiones negativas que sacaba de ello. Los encuentros de Jesús con las mujeres no tienen, en efecto, nada de anodino, y son para nuestra instrucción para lo que han sido relatados. Él manifiesta su gloria por primera vez en Caná ante el ruego de su Madre; en varias ocasiones, erige a mujeres como modelos de fe y realiza curaciones que él imputa a su fe; de la unción recibida de una mujer en vísperas de su muerte, hace un memorial de su pasión que él ordena transmitir a las generaciones futuras; acredita a las dos hermanas, sus amigas, Marta y María, como auténticas discípulas, recibiendo de una de ellas el más hermoso testimonio de su divinidad: “Tu eres la Resurrección y la Vida”, y presentando a la otra como el perfecto receptáculo de su Palabra: “María ha escogido la mejor parte, y no le se será quitada”; en fin, es a otra mujer, otra amiga, María de Magdala, a la que se le aparece en primer lugar a su salida de la tumba y a la que él confía el mensaje de su resurrección para que ella comunique su Buena Noticia a sus apóstoles.

"Ya no es el tiempo en el que la Iglesia instruía a pueblos bárbaros o a poblaciones incultas o iletradas; ella se dirige ahora a un mundo 'mayor', ya no puede enseñar desde lo alto de su cátedra"

De estos ejemplos, por muy elocuentes que sean (habría que buscar otros sin duda), yo me guardaría de extraer argumento a favor de la ordenación de mujeres, puesto que Jesús jamás ha pronunciado la palabra sacerdocio; pero yo recibo la clara indicación de que él ha creído en ellas, se ha confiado a ellas y les ha confiado su Evangelio, como a sus apóstoles, diferentemente tal vez: no les envía a recorrer el mundo, pero no menos auténticamente: hace de ellas espacios de descanso de la misión que había recibido del Padre de extender la Vida en el mundo.

Él invitaba también a su Iglesia a sacar recurso de las mujeres igualmente para continuar su obra. Resumiendo, ningún principio de exclusión puede ser extraído de las palabras o de los ejemplos de Jesús, ningún otro que el de una insistente exhortación a no tener miedo de cargar con el ministerio del Evangelio quienquiera que sea, hombre o mujer, a tener suficiente fe en él para ofrecerse a este encargo: porque sólo él da la fuerza para llevarlo y le hace dar fruto.

San Pablo, no queriendo conocer más a Jesucristo “según la carne”, consciente de que él había renovado la vieja humanidad por su muerte y su resurrección, extrajo de él el único principio fundador del cristianismo, la exclusión de todo exclusivismo: “No hay ya Judío o Griego, ni esclavo ni hombre libre, ni masculino ni femenino, porque todos vosotros uno sólo en Cristo Jesús”. No quería decir que ya no hay diferencias entre los dos términos de cada pareja, sino que ninguna de estas diferencias podía ser, en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, fuente de división ni de exclusión.

Incluso aunque no haya podido o sabido sacar de ello todas las consecuencias, Pablo enunciaba así el principio fundador de las sociedades abiertas, liberadas de los compartimentos de las sociedades antiguas, que ha permitido a la mujer de los tiempos modernos liberarse de la opresión del hombre y reivindicar la igualdad con él. La institución eclesial no tiene otra ley orgánica.

Por un poco de sexo débil…

¿Únicamente la pertenencia al “sexo débil”, así es como lo denomina una tradición orgullosamente “machista”, podría ser motivo de discriminación y de eliminación en una Iglesia que saca su orgullo y su fuerza de la debilidad de la Cruz? Jesús no encontraba imágenes suficientemente humildes, suficientemente enternecedoras, para hablar de su Reinado: las flores del campo, el grano de mostaza, una moneda escondida, la oveja perdida, el señor de la casa en actitud de servicio… Él mismo no dejaba de tener cualidades generalmente atribuidas al sexo femenino: intuición, sensibilidad, compasión, el arte de extraer las confidencias, y también de debilidad: a veces cedía a su madre, pero eludía enjuiciarla, llegaba a estallar de alegría, de cólera o en lágrimas, y sabía sufrir, esperar, soportar como pocos hombres son capaces.

Introducir en la Iglesia un poco de feminidad, a condición de hacerle un hueco donde ella pueda irradiar, sería devolver a ella la parte de humanidad demasiado reducida o enmascarada por un poder exclusivamente masculino y sagrado, es decir intolerante.

Pero, repito, el problema primero no es el de dar poder a las mujeres. No acunemos imágenes idílicas: se encontrarían fácilmente mujeres encantadas de deslizarse en el personaje del presbítero, aportándole con ello una dosis de seducción de la que hace al poder más peligroso. Se trata en primer lugar de restaurar el suelo de las comunidades cristianas, de instaurar en ellas libertad, alteridad, igualdad, corresponsabilidad, cogestión, de dejar penetrar en ellas las preocupaciones del mundo exterior, de hacer más ‘convivenciales’ las celebraciones, a imagen de las primeras cenas eucarísticas en las que se compartía el pan y de vivirlas bajo la presidencia benevolente de un padre de familia, sin olvidar el principio paulino de excluir todo aquello que excluye.

En este ambiente nuevo el compartir el poder se presentará de una forma nueva. Se recordará que el “presbiterado” de los primeros siglos, cuyo nombre ha sido devuelto al honor, no tenía gran cosa de sacerdotal, quedando entonces el sacerdocio reservado al obispo, y se sería capaz de reinventarlo, de desnudar el lazo peligroso del poder, del sexo macho y de lo sagrado. ¿No se correrá entonces el riesgo de debilitar el poder monárquico sobre el cual la tradición ha construido la organización de la institución eclesiástica? Tal vez, ¿pero es necesario asustarse por ello de antemano? ¿No fue a propósito de una mujer y por su boca que fue profetizado aquello de: “Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes?”. No se trata de derribar cualquier cosa, sino de elevar aquello que está injustamente abajado. ¿La mujer y el porvenir de la Iglesia? La mujer es y será el porvenir de la Iglesia.

Etiquetas