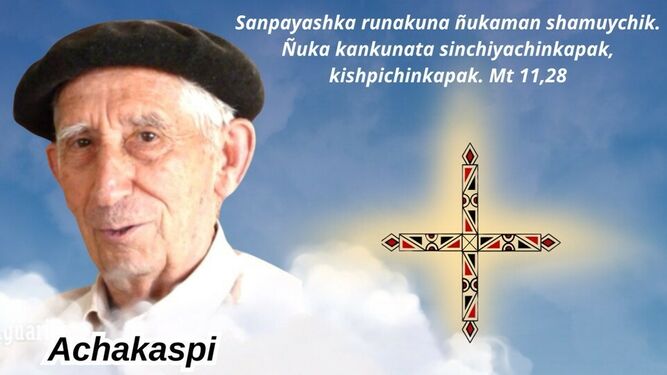

Muere el padre José Miguel Goldáraz, misionero vasco en el Vicariato Apostólico de Aguarico José Miguel Goldáraz, Achakaspi

Ayer, 11 de abril, desperté con la noticia de la muerte del padre José Miguel Goldáraz, misionero capuchino; me impactó mucho porque, aunque no lo conocí en persona, había apenas acabado de leer su biografía en La Utopía de los Pumas de Milagros Aguirre. La escritora nos lleva al corazón de este misionero vasco y nos deja inquietos, con ganas de seguir las huellas y de estar en misión así como él. Agradezco a Milagros su libro y lo que escriba en estas líneas será citándola a ella; y, claro está, debo mucho también a mis hermanos misioneros javerianos de Yarumal que trabajan en el Vicariato Apostólico de Aguarico, compartiendo la misión con los capuchinos, y que si tuvieron la dicha de estar cerca de él; Reynnier, John Freddy y Juan Sebastián abundan en buenas historias sobre el misionero que se nos fue.

| Jairo Alberto Franco Uribe

Ayer, 11 de abril, desperté con la noticia de la muerte del padre José Miguel Goldáraz, misionero capuchino; me impactó mucho porque, aunque no lo conocí en persona, había apenas acabado de leer su biografía en La Utopía de los Pumas de Milagros Aguirre. La escritora nos lleva al corazón de este misionero vasco y nos deja inquietos, con ganas de seguir las huellas y de estar en misión así como él. Agradezco a Milagros su libro y lo que escriba en estas líneas será citándola a ella; y, claro está, debo mucho también a mis hermanos misioneros javerianos de Yarumal que trabajan en el Vicariato Apostólico de Aguarico, compartiendo la misión con los capuchinos, y que si tuvieron la dicha de estar cerca de él; Reynnier, John Freddy y Juan Sebastián abundan en buenas historias sobre el misionero que se nos fue.

- - Achakaspi, “Palo de hacha”

Tantos años en la misión me han enseñado que los sobrenombres con los que la gente prefiere llamarnos, como bautizándonos después de un nuevo nacimiento en sus culturas y en sus mundos, son como el papel que envuelve el regalo de haber sido bienvenidos, de hacernos parte de los suyos, de entrar en su corazón. Así que, a nuestro misionero lo llamaban con muchos apodos, le decían Padre Garabato, Cazcarro, Matrako y casi todos prefirieron Achakaspi: “Achakaspi, es el nombre con que los runas reconocen a José Miguel… Quiere decir «palo de hacha» y se refiere a un pez que se encuentra en el río y que es también larguirucho” (Milagros Aguirre, La Utopía de los Pumas, pág. 59-60; todas las citas de este artículo están tomadas de este libro).

Y el sobrenombre, dicho con afecto y con risas, da a los que lo llamaban, seguridad y esperanza; lo pronunciaban y sabían que el misionero que había llegado de muy lejos, era uno de ellos, estaba con ellos y para ellos: “Cuando a los runas se les menciona a Achakaspi siempre ríen, les hace gracia ese nombre y les remite a aquel personaje que les ha acompañado siempre, en las buenas, en las malas y en las peores. Porque él siempre ha estado a la mano, disponible, como el mango del hacha, para resolver los entuertos de la gente a la que defiende, quiere y aprecia y por la que ha ido siempre contra viento y marea” (pág. 59-60). Y, usando otro alias, la gente también decía que “el Padre Garabato es como la música de toda buena fiesta” (pág.61).

- - Runa con los naporunas

Era de verdad un misionero, enviado y con la buena noticia de Jesús, y llegó aquí, a la Amazonía ecuatoriana, en noviembre de 1971, venía con Alejandro Labaka y otros compañeros; Alejandro, que después sería obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico, moriría, junto a la hermana Inés Arango, dando la vida por los más olvidados de la selva, y Achakaspi, que fue quien rescató los cuerpos de los dos mártires, lo sobreviviría todos estos años.

Antes de venir a Ecuador, estuvo en el lejano oriente. “La experiencia en Filipinas, dice su biógrafa, fue muy fuerte: ahí empezó a ver el mundo con otros ojos, a empaparse del valor de otras culturas, de otras formas de entender a los demás y principalmente de otra forma de entender la misión, aprendió a desdoblarse para caminar en los zapatos de otro” (pág. 27). Después, con su radicalidad que crecía siempre más, llegó al oriente ecuatoriano, a la cuenca del río Napo: “José Miguel se volvió hombre de río prontamente. Se dejó seducir por sus mansas aguas, por sus fragancias, por el paisaje y por la gente que habita en sus riberas. Viajó una y mil veces aguas abajo, aguas arriba; aguas arriba, aguas abajo. Se detuvo en cada comunidad, durmió en cada casa, bebió de su chicha, conversó con los viejos, visitó a los ancianos, aprendió de su sabiduría, escuchó a la gente, supo de sus necesidades y de sus preocupaciones e hizo de cada uno de los problemas un frente de batalla” (pág.35). Nunca hizo misión desde lejos y nunca se contentó con visitas esporádicas, el control remoto no le servía, se hizo runa con los naporunas, y como Jesús fue “uno de tantos” (Filp. 2,7).

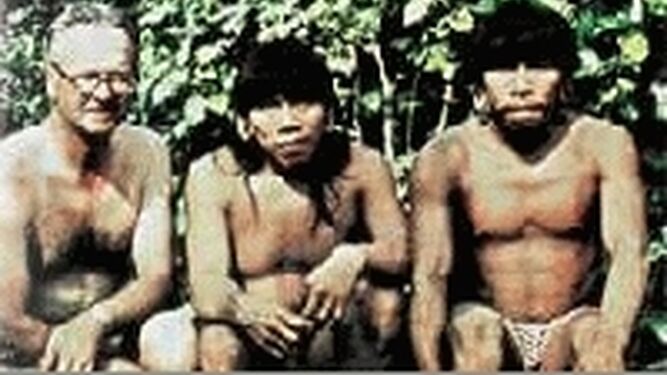

- - Desnudos, porque la misión es de piel a piel

Junto al obispo Alejandro y otros misioneros, José Miguel, entró en contacto no sólo con los naporuna, sino también con otros pueblos, entre ellos los huaorani; y con ellos, que iban desnudos, o mejor, vestidos con su piel, no dudaron en desnudarse también los misioneros y vestirse solo con su piel, no solo porque los indígenas los fueron desposeyendo de sus ropas sino porque ellos mismos se convencieron de que allí el código de vestimenta era su simple humanidad: “cuando estuvo con los huaorani tuvo que desnudarse. Y esa fue una de las experiencias más fuertes e impactantes de su vida. Desnudarse no sólo es quitarse la ropa, es despojarse de prejuicios, unos venidos de la sociedad, de la pacata educación recibida, de las nociones de pecado y culpa que llevamos a cuestas como una pesada carga disfrazada de ropa” (pág. 74).

El Hijo de Dios que se despojó de su condición de Dios terminó también desnudo en la cruz; y no hay otro camino para los que lo siguen, tampoco hubo otro para José Miguel, que no se desnudó solo de su ropa sino de sí mismo cuando los huaorani, curiosos de sus prendas, se las iban quitando: “José Miguel, en aquella ocasión, solo pudo seguir la pista de sus calzoncillos que se salvaron de la rebusca de los huaos y que se volvieron juguete entre los niños calatos que corrían por la selva, se lo ponían sobre la cabeza y con semejante disfraz no dejaban de reír, correteaban por ahí, hasta aburrirse. Recuperó la prenda con la que regresaría pero poco duró su contento: la puso a secar y en la noche fue devorada por las hormigas… volverían desnudos al campamento (pág. 75).

Hoy la misión nos sigue pidiendo lo mismo, si la Iglesia no se despoja fracasa en su evangelización; si entre estos pueblos de la selva no vamos desnudos, desnudos más allá de las ropas, la Iglesia aquí no tendrá un rostro amazónico; los ritos, las doctrinas, la moral, los rezos, serán, si mucho, prendas que se quitan y se ponen, pero no la carne misma de las comunidades que reciben el Evangelio; sí, desnudos, porque la misión es de piel a piel y esto lo entendieron José Miguel, y con él Alejandro Labaka, Inés Arango y otros misioneros que por aquí han pasado.

- - “Hemos aprendido lo que habíamos olvidado”

José Miguel sabía que las lenguas lo llevaban al corazón de la gente y que el amor que sentía por los pueblos a los que era enviado le exigía aprender sus palabras y, no solo eso, también entrar en la inteligencia y la cosmovisión con la que los pueblos originarios las dicen: “Soy un vasco que estudió en español, viajó a Roma para estudiar filosofía en latín y enseñarles en inglés a los tagalos en Filipinas para terminar hablando en kichwa por las riberas del Napo”, se lee en la portada de su biografía. Así pues, desde el primer momento, se dio a la tarea de aprender la lengua de su pueblo y ella fue el vehículo que lo llevó al alma de los naporunas y cuando les hablaba sus palabras resonaban no sólo en los oídos de los que escuchaban sino también en sus entrañas, en sus tripas; solo así se puede evangelizar.

Y los que llegamos al oriente ecuatoriano nos quedamos con su legado, porque, con Camilo Mújica, José Miguel escribió la gramática kichwa que ahora podemos estudiar, nos dejó también un diccionario; no se ha muerto sigue enseñándonos, no sólo con su memoria, sino con sus libros. Sus escritos, a los que dedicó tiempo ya en su vejez, nos abren la puerta al universo de los naporunas, a sus símbolos, sus mitos, sus costumbres, su religión.

José Miguel no hizo proselitismo, evangelizó que es muy distinto. Al proselitismo nada le interesan las gentes y sus culturas, impone sus creencias y religión y quiere “conquistar” para su religión a las personas; evangelizar exige quedarse en silencio e intuir lo que Dios ha dicho y hecho en las comunidades; y cuando habla, el evangelizador señala la salvación de Dios presente en todas partes y la confirma con la Buena Nueva de Jesús; el evangelizador no conquista, se deja conquistar. De todo esto dan testimonio los que participaban en los encuentros de formación con José Miguel: “Santi, uno de los catequistas de Angoteros, del Alto Napo peruano y que participa de los cursos de José Miguel, dice conmovido en uno de los recesos de la clase: ¡Con el padre José Miguel hemos aprendido lo que habíamos olvidado! ¡Y eso que nosotros somos naporuna” (pág. 171). Evangelizar tiene que ver más con ayudar a recordar, “aprender lo que habíamos olvidado”, que con enseñar nuevas cosas; las semillas de la Palabra, nos lo decía San Justino, están regadas por todas partes; y las culturas, nos lo enseñó San Clemente de Alejandría, son pedagogas que llevan a Cristo; en este aspecto, nuestro misionero se pone en la línea de los padres de la Iglesia.

- - Una piedra en el zapato de las petroleras

La pasión de José Miguel fue la pasión de su gente, sentía con ellos y no dudaba en pelear sus batallas: “Todos sabían que, a la hora de la hora, tenían que contar con él, conocía los secretos de la gente y el alma de los runas, el hombre era de aquellos que sabía demasiado y además, siempre le atraía eso de meterse de cabeza a luchar por las causas perdidas” (pág. 102).

La Carta a Diogneto, un texto precioso de los primeros siglos de la Iglesia, describe a los cristianos como el “alma del mundo”, y esto porque en sus ciudades y entornos, allá en el imperio romano, daban vida, animaban, eran fuerza para todos; también dice el autor de esa carta que así como el alma es invisible en el cuerpo, así los cristianos cumplían su misión entre los pueblos sin que “su religión se notara mucho”: no querían imponer creencias, querían amar. José Miguel, en esta tradición de los cristianos, llegó ser también alma de su pueblo indígena, sin que su religión se notara mucho, y lo empezó a ser cuando se escondió con ellos en la selva y con ellos la sintió viva, “kawsak sacha”. Fue él quien dio vida a la organización indígena para defender sus tierras y para que el estado reconociera su propiedad; se volvió “la piedra en el zapato de las petroleras”, de la minería ilegal, de las economías ilícitas que querían, y lo siguen queriendo, sacarle la sangre a la madre tierra, a la Pachamama.

José Miguel fue fundador de la UCAO, Unión de campesinos de Orellana, y fundador de la FCUNAE, La organización de los indígenas; inspiró pues la organización de las comunidades y peleó las batallas de su gente: “Así fue en el 92 cuando, acompañando a la gente se sumó a la gran marcha indígena que salió de Puyo con el fin de exigir al gobierno de turno la legalización de los territorios indígenas. Allpamanta, Kawsaymanta, Hatarishun…Por la tierra, por la vida, levántate. Esa era la consigna que guiaba a los indígenas amazónicos a caminar 222 kilómetros hacia Quito…los indígenas estaban dispuestos a todo con el fin de legalizar sus territorios y obtener el reconocimiento del país como Estado Plurinacional mediante una reforma constitucional” (pág. 134). La salvación de la que hablaba el misionero no era pues una de tipo gnóstico, en las ideas y en lo abstracto, en un segundo piso sobre mundo, era de encarnación y pisando la tierra, y de acuerdo con el Concilio Vaticano II, “en los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres y mujeres” (GS. 1).

- - Cuando muere un ruku se vuelve puma

Los naporuna creen que cuando muere un ruku, un anciano que ha sabido vivir y que enseña el buen vivir, se vuelve puma; ya el padre José Miguel Goldáraz ha entrado en esa dimensión y seguirá con nosotros inspirando la misión, cuidando la casa común, apoyando las causas de los pueblos originarios, recorriendo estas selvas y navegando estos ríos. Gracias, Achakaspi.